サービス付き高齢者向け住宅を中心に、特色ある施設が急増中

土浦市は、近年、市内中心地以外の場所にも大規模な商業施設(いわゆる「郊外型店舗」)の進出が相次いでおり、市内全域を通して便利に暮らせる環境が築かれつつあるといえます。

市内の人口は1970~80年代に急速に成長しましたが、1990年代に入ると次第に増加率が落ちていき、2000年代では変化がみられなくなりました。

この10年間は、ゆっくりと減少の一途をたどっており、若年層の増加などを最終目標に据えた人口維持政策が熱心に討議されています。

ただし現在の高齢者にとっては、市全体に危機感があることは悪いことばかりではなく、要介護者向け施設の改良が早いペースで進行。特別養護老人ホームや老人保健施設など、さまざまな選択肢があります。

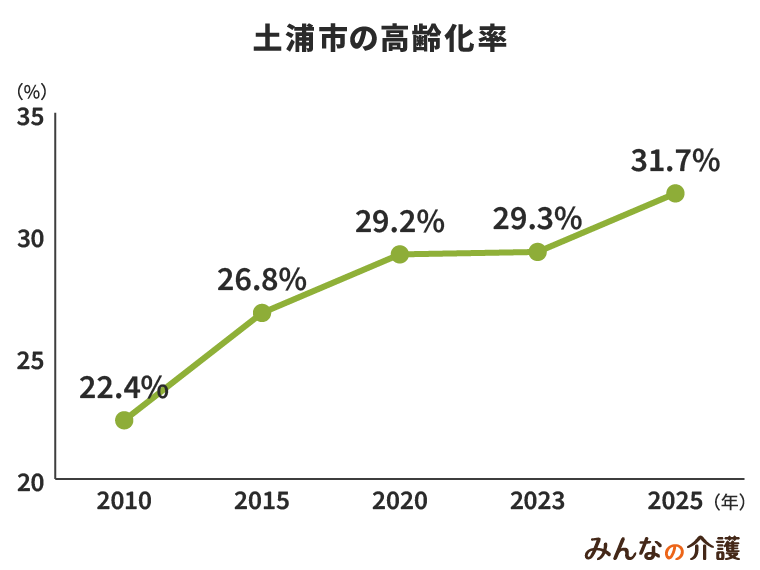

高齢化率は29.3%と全国平均と同水準

茨城県南部に位置する土浦市はレンコンが特産品で、毎年秋には日本三大花火の一つと謳われる「土浦全国花火競技大会」が開催されています。

交通アクセスとしてJR東日本の常磐線が運行し、中心は土浦駅。関東鉄道バスなどの路線バスやまちづくり活性化バス「キララちゃん」も市内を巡っており、土浦駅から主要な病院や学校、住宅街への便が出ています。

また、近隣のつくば市、かすみがうら市へ向かう連絡バスも出ており、成田空港や茨城県庁・水戸方面、東京ディズニーリゾート・東京テレポート駅、京都・大阪方面へ向かう高速バスも発着します。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

そんな土浦市ですが、2010年頃までは人口が増加していましたが、2011年以降は減少に転じました。2011年には14万6,810人だった総人口も2017年には14万3,126人、2023年には14万1,418人と年々減少しています。

0歳から14歳までの年少人口も減少しており、2011年1万9,508人、2017年1万7,166人になり、2023年には1万5,059人と約12年間で4,449人減少しています。

それに対し、65歳以上の高齢者人口は2011年3万3,304人、2017年3万9,577人になり、2023年には4万1,449人と約12年間で8,145人も増加しており、少子高齢化が進んでいます。

15歳から64歳までの生産年齢人口も減少しているため、高齢化が進展。2011年には22.7%だった高齢化率は2017年には27.7%、2023年には29.3%と年々上昇しており、今後もさらに高齢化率は上昇すると予測されています。

土浦市では高齢者の増加にともない、一人暮らし高齢者の孤立化や孤独死などの問題も起きています。そのため、市では高齢者の生活を支えるべく、高齢者向けの福祉サービスなどの充実を急いでいるところです。

「地域密着型サービス」を利用する高齢者が多い

2022年の65歳から74歳までの前期高齢者が2万329人、75歳以上の後期高齢者が2万812人となっており、やや後期高齢者の方が多いことがわかっています。

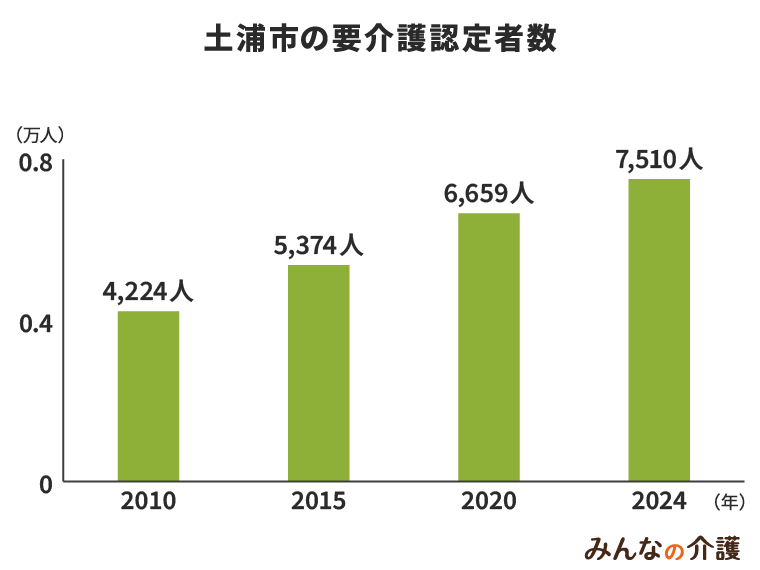

また、土浦市では高齢者の増加とともに、要支援・要介護認定者も増えています。認定者数は2011年には4,476人でしたが、2017年には5,864人、2024年には7,510人と約13年間で3,034人増加しました。

要介護度別にみると、要支援認定者は2011年から2023年にかけて835人から1,440人となり、605人の増加。要介護認定者は2011年から2017年にかけて3,641人から6,070人となり、2,429人プラスとなっています。

なかでも、要介護1の認定者が一番の増加傾向を見せており、2011年から2023年までの間にも937人から1,734人に推移し、797人増えています。

また、介護保険サービスの実質的な利用者数も増加中で、訪問介護や訪問看護、デイサービス、ショートステイといったサービスが受けられる「居宅サービス」の利用者数は、2010年には2,623人でしたが、2024年には4,232人と年々増加しています。

認知症対応型デイサービスやグループホームなどのサービスが受けられる「地域密着型サービス」の利用者数は、2010年には242人でしたが、2024年には951人に増加しました。

特別養護老人ホームなどの介護施設に入居できる「施設サービス」も、2010年には930人だったものが、2024年には1,243人になっています。

介護保険サービスの利用者が増え続けるなか、土浦市ではサービスを提供する事業所の増設や、介護従事者の養成に力を入れています。

地域ケア会議「ふれあい調整会議」を開催

土浦市では、高齢者が安心して暮らしていけるように、日常生活圏域を定め、圏域ごとに保健や医療、介護、介護予防、住まいなどの観点から、生活環境の整備を推進しています。

それに際し、地域全体で子どもから高齢者までを支援する地域包括ケアシステム「ふれあいネットワーク」を構築。地域包括ケアシステムの中核機関として期待され、市は同センター業務のさらなる充実を図っています。

地域包括支援センターでは、高齢者向けの総合相談や、権利擁護、介護保険サービスのマネジメント、介護予防ケアマネジメントなどを実施しており、介護保険サービスのことから、介護予防活動のことまで、広範囲で高齢者とその家族のサポートを行っています。

また、土浦市では在宅介護を行っている世帯が多く、介護疲れや高齢者虐待などの在宅介護問題が持ち上がっています。そのため、市は「在宅介護支援センター」を日常生活圏域ごとに9ヵ所ほど設置。各種保健福祉サービスの利用サポートや、福祉サービスの申請代行や利用の調整を行っています。

さらに、地域包括ケアシステムを向上するため、地域ケア会議「ふれあい調整会議」を開催しており、地域の住民が抱える問題や悩みについて話し合うことができます。

これは医師や歯科医師、薬剤師、看護士、民生委員などの専門スタッフの助言を受け、要援護者の支援の方向性を検討するシステムで、住民の意見が直接医療や介護の関係者に届けることができます。

土浦市保健センターでは「はつらつ元気講座」を実施

土浦市は市民がずっと健康でいられるよう、さまざまな介護予防活動を実施中です。

「はつらつ元気講座事業」では、土浦市保健センターで「はつらつ元気講座」を実施して理学療法士・管理栄養士・歯科衛生士による講義や実践指導を行い、運動や認知、口腔、栄養の観点から、複合的に健康づくりや介護予防を行っています。

また、地区公民館、老人福祉センター、地域のショッピングセンターでも運動・認知・栄養・口腔・社会参加などに関する講話や、運動指導を実施しており、参加しやすいのが魅力です。

また、「認知力アップ教室事業」では、認知機能の低下予防のプログラムを実施し、65歳以上の高齢者を対象に、作業療法士や理学療法士といった専門スタッフによる講義や実践指導を行います。

「シルバーリハビリ体操教室事業」では、茨城県が推奨している「シルバーリハビリ体操」を推進。シルバーリハビリ体操指導士の指導のもと、各地で住民グループが集まって介護予防に繋がる体操を実施しています。

その他にも、高齢者の生きがいづくりや社会参加などを推進するため、ボランティア活動をすると交付金に転換可能なポイントがもらえる「介護支援ボランティア制度」の導入や、地域ボランティアの協力のもとに創作活動や趣味活動ができる「生きがい対応型デイサービス」の運営・活動も支援しています。

土浦市の高齢者相談

土浦市では高齢者の悩みや問題を解決するための相談窓口を設置。基本的に地域包括支援センターや在宅介護支援センターが高齢者とその家族の総合相談窓口になっており、介護保険サービスだけでなく、その他の福祉サービスや健康、生活に関することなど幅広い相談に乗っています。

高齢者の増加にともない、相談件数も年々増えており、2017年度には1万件を超えました。今後も相談は増え続けると予測されており、土浦市は地域包括支援センターや在宅介護支援センターにケアマネージャーなどの専門スタッフを置き、高齢者の相談に対応できるよう努めています。

また、虐待や認知症により、権利の確保が難しくなった高齢者の安全な生活を守るため、地域包括支援センターでは成年後見制度を導入し、権利擁護を行っています。「ご飯を食べさせてもらえない」「通帳とハンコの場所がわからなくなった」といった相談が可能ですし、高齢者本人以外にも、家族や親族、地域住民からの相談もできます。

さらに、「包括的・継続的ケアマネジメント支援事業」では、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が高齢者とその家族に適切な支援ができるようにサポートも行っています。

高齢者の増加にともない、介護支援専門員への相談の増加が懸念されており、土浦市は介護支援専門員の増員も検討中です。