安い・低価格の施設特集

昨今、介護施設への入居にあたっての金銭的なハードルは確実に低くなっています。入居一時金が0円、月額利用料10万円台のところもたくさんあり、年金収入がメインとなる高齢者にとっては嬉しい流れですね。

「施設に入居するならできるだけ長く、落ち着いて暮らしたい」、そんな方にとって、月額利用料の低価格・安い施設は理想的と言えるでしょう。

特養には待機者の列…。特養以外の老人ホームが選ばれる3つの理由

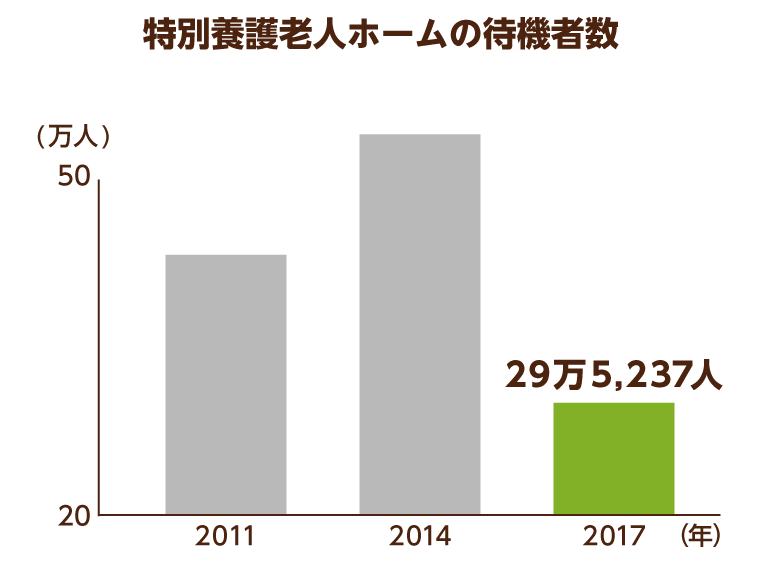

現在、特別養護老人ホームには原則的に要介護3以上の高齢者でなければ入居できません。入居希望者が多いため、入居申し込み後に長期間待ち続けるケースが多々発生しています。特養は入居費用が安く終身利用できることが魅力ですが、それゆえ需要に比例して待機が多く、すぐに入居できない点がデメリットになっています。

ところが、昨今の老人ホームは低価格化の波に乗って入居一時金や月額利用料が安めに設定されており、入居しやすくなっています。年金で月額利用料が支払える老人ホームも多く存在しています。

そして入居までの期間が比較的短いことも、特養以外が人気となっている理由。入居条件を満たしていれば、空室状況次第で2週間程度での入居も可能です。特養のように2年、3年と長い待ち時間を必要とせず、入居に時間がかからないのは大きなメリットと言えるでしょう。

また、老人ホームの施設数は特養と比べて多めなので、条件に合う施設を選べるのも嬉しいところ。自分の生活スタイルや心身の状況などを鑑み、より”自分自身にフィットした”施設を探すことができますね。

長い待ち時間を必要とする特養以外の老人ホームを選ぶ理由は「低価格」「即入居可」「施設数の多さ(選択肢の広さ)」の3つ。なお、老人ホームの入居方法や入居条件については各施設により差がありますので、事前の確認が必要です。

年金生活でも入居可能な老人ホームは必ず見つかる!

「年金だけで老人ホームの月額利用料が支払えるかしら」という漠然とした不安をお持ちの方も多くいると思います。ではこの疑問に対して、現実はどうでしょうか?

厚生労働省の「2016年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2016年度の厚生年金の月額平均受給額は約14万6千円、国民年金の平均受給額は約5万5千円となっています。「思ったほど受給額が多くない」「国民年金だけでは生活できない」そんな印象を抱いてしまう方も多いようです。

厚生年金の平均受給額が年々減少しているのも気になるところ。国の借金は毎年膨らんでおり、社会保障費の削減を検討する向きもあることから、年金受給額が減る可能性もゼロではないと言われています。そのため「限られた年金の範囲で入居できる老人ホーム」を探すことが、経済的な不安を軽減する現実的な方法となるでしょう。

| 厚生年金 | 国民年金 | |

|---|---|---|

| 2012年度 | 14万8,422円 | 5万4,783円 |

| 2013年度 | 14万5,596円 | 5万4,544円 |

| 2014年度 | 14万4,886円 | 5万4,414円 |

| 2015年度 | 14万5,305円 | 5万5,157円 |

| 2016年度 | 14万5,951円 | 5万5,373円 |

費用面を考えると「やはり特養」という選択肢も出てきますが、希望者が多いことから即入居はかなり難しい状況。その反面、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の方が入居時期や入居条件が緩やかで、入居しやすいのは事実。中には生活保護受給者が入居相談できる施設もあり、決して入居できないわけではありません。

以下では、特に人気となっているケアハウスについて、その詳細をみていくことにしましょう。

「安い」介護施設の代名詞、ケアハウスにはどんな特徴があるのか

ケアハウスは地方自治体が運営する老人ホーム。自治体の助成があるため、入居の費用や月額利用料が安いという魅力があります。

入居対象は「経済的に介護付有料老人ホームなどに入居できない」という高齢者が主となります。入居には条件がありますが、その内容は地域包括支援センターのケアマネージャーなどに詳しく教えてもらうことができます。

施設には居間や食堂などの共同エリアがあり、自室としての個室も完備。ケアハウスによっては夫婦部屋もあるので夫婦での入居も可能です。

また、入居後は安否確認や緊急対応などのサポートが受けられ、介護型のケアハウスであれば介護度が上がっても退去が必要なくなることもポイントです。

ケアハウスにはいくつかの種類がある

ケアハウスは「軽費老人ホームA型・B型」「軽費老人ホームC型(ケアハウス一般型・介護型)」に分けられます。どのケアハウスもサポートを受けながら暮らせる共同生活施設。個室に加えて夫婦部屋もあるため、夫婦で入居できるのも大きなポイントでしょう。

また、浴室や食堂、居間など、居室以外はすべて共同で使用します。スタッフが常駐しており、洗濯などの簡単な生活サポートが受けられるのも魅力です。

特に「軽費老人ホームC型」とも呼ばれているケアハウスには「一般型」と「介護型」があり、どちらも食事の提供、緊急時対応や見守りサービスなどが受けられます。さらに、「介護型」では生活サポートにくわえ、介護サービスや通院の介助、安否確認などのサービスがあるのもポイントです。

都市型軽費老人ホームとは?

東京都心部などでは、徐々に高齢者が増加しています。しかし、都市部は介護施設の料金が高く、施設へ入居できない高齢者が増えているのも事実です。そこで近年ではこの状況に対応するべく、地域を限定した「都市型軽費老人ホーム」という種類の施設が増えています。

一般的なケアハウスと大きく違うのは、居室の面積と職員の配置基準が緩和されていること。都市型軽費老人ホームの方が部屋が狭く、また定員数も20人以下と決まっています。

さらに、都市型軽費老人ホームは入居一時金が不要です。収入認定などによる減免後は、人にもよりますが、本人負担額が10万円から12万円程度。都市部としてはかなり安めです。

ケアハウスの料金・費用の概要と目安

ケアハウスの料金はタイプによって違います。軽費老人ホームA型には食事がつく一方で介護サービスはなく、月額利用料は6~17万円ほど。軽費老人ホームB型には食事と介護サービスはなく、生活サポートのみで月額利用料が3~4万円と安く抑えられます。

要介護の方も入居できるケアハウス一般型は食事がつくことから6~17万円ほどの利用料。介護型のケアハウスは介護サービスが含まれるため、月額利用料は6~20万円と高めですが、介護付有料老人ホームに比べると低価格で介護サポートが受けられるのは魅力的です。

この基本料金に加えておむつ代やおやつ代などが加算されますので、一人ひとり総費用は違いますが、概ね他の介護施設より安価で抑えることができるでしょう。

ケアハウスへの入居条件

軽費老人ホームA型・B型は自立型なので、介護が必要な高齢者は入居ができません。またA型は食事提供がありますが、B型はありません。そのため後者は「自炊ができる」というのが入居条件となります。

一般型は、介護が不要な人や軽度の人(要介護2まで)が入居可能。年齢は60歳以上の高齢者または夫婦のどちらか一方が60歳以上であることが条件です。

また、介護型のケアハウスの入居条件は要介護度1以上で65歳以上。介護が必要な人も入居できますが、収入や「近親者のサポートが難しい」といった諸々の条件がありますので、ケアマネージャーなどに詳細を聞いてみると良いでしょう。

月額費用は入居者の介護状況で変わる

介護型と違い、一般型のケアハウスには介護士が常駐していませんので、訪問介護などの外部サービスを受けながら生活することになります。その分、費用もかかるため、最終的な額は少々高めになるかも知れません。

また、介護型のケアハウスは月額利用料として居住費や食費、日用品費などに加え、介護サービス費を負担。介護度が重い人はおむつ代などが加算されるなど、介護度によって月額利用料が変わっていくわけです。

収入によっては費用が減額される場合もある

ケアハウスは、低所得者が優遇されるシステムです。本人あるいは扶養義務のある家族の年収などを考慮し、料金が減額されます。東京都にあるケアハウスの例をあげると、収入が年間150万円以下という入居者の場合で減額措置の適用となり、費用は毎月7万円ほどになります。

しかし、収入が年間310万円を超えると、費用は毎月15万円超となる場合もあるなど、収入によって大きく変動します。地域包括支援センターなどのケアマネージャーに確認することで大まかに計算してもらえるので、入居時にどれくらいのお金が必要かを事前に計算しておくと良いでしょう。

ケアハウスが低価格である理由

一般的な有料老人ホームは民間企業が運営しているのに対し、ケアハウスは自治体や社会福祉法人といった公的機関が運営しています。

そのため、自治体からの助成によって入居者の費用が抑えられることに加え、国や市町村から助成される場合もあります。低収入の人には減額措置も適用されるため、毎月の費用がさらに安くなる可能性もあるようです。

また、高額介護サービス費による料金の補助が受けられる人もいます。介護サービスの自己負担額の上限を超えた場合、超えた分を払い戻してもらえるため、世帯によっては還付金の分、費用が安くなります。

自治体からの補助金が出る

地方自治体や社会福祉法人が運営するケアハウスは「軽費老人ホーム」とも呼ばれており、その名の通り費用が安いという何よりの特徴を持っています。上述した通り、自治体からの補助金のおかげで毎月の費用が安く押さえられるのです。

補助金には高額介護サービス費の還付金や、施設での生活サポートの提供に必要な費用(職員の給料など)の補助金が含まれます。そのため、ケアハウスは一般の介護施設よりも費用が安いのです。

高額介護サービス費による補助を受けることも可能

「高額介護サービス費」は、支払った介護サービスの利用料が自己負担額の上限を上回った際に、介護保険から上回った分を払い戻す制度です。

上限額は収入などによって違います。例えば世帯全員が住民税非課税で、さらに本人が老齢福祉年金の受給者の場合は、世帯の上限額が2万4,600円、個人の上限額が1万5,000円です。

ケアハウスは大きな家にみんなで住んでいるようなイメージ。「一人では寂しいから、みんなでご飯を食べられて嬉しい」といった感想もあり、一般の介護施設に入れない高齢者の拠り所となっているようです。

人工肛門・ストーマの対応が可能な施設特集

病院との連携が充実した施設ばかりです

人工肛門・ストーマを装着している人は、装具の交換や皮ふのケアを行う必要があるため、定期的な通院が不可欠。施設から離れたところへの通院は、高齢者の方にとって負担になるものなので、介護施設への入居を考える際には、医療機関との連携が充実しているところを選ぶのがベターです。そこでここでは、医療・看護ケアが充実している介護施設をご紹介。ケアの内容や、かかりつけ医へのアクセスなども鑑みて、理想の施設を見つけてくださいね。

ストーマ=すぐに要介護とはならない!?とはいえ、ストーマ受け入れ可能な施設は着々と増加

ストーマ(stoma)、人工肛門とは一体どのようなものでしょうか。大腸がんや腸閉塞、クローン病などの病気により消化管を切除した場合、状況によっては人工肛門を造設することがあります。人工肛門と聞くと人工的に作られた機械を取りつけるイメージですが、しくみはいたってシンプル。お腹の皮膚を切り、結腸や回腸をそのままお腹の外側に露出させているだけです。腸の内側の粘液は赤いため人工肛門自体も赤い色をしており、かなり痛そうに見えますし見た感じもインパクトがあります。ところがイメージとは違い、排泄時に強い痛みを感じるようなことはありません。

直腸には便を貯める機能、便意を感じる、または我慢する、排便するといった機能があります。ところが人工肛門には便を貯める機能はありませんので、患者の意思とは関係なく便が排出されることになります。そのため人工肛門にはストーマ用の装具、つまり便を受けとめるための装具をつける必要があります。ストーマ装具は直接皮膚に貼りつく(面板)と便を受けとめて貯めておく袋でできています。装具には防臭機能や防水機能が備わっているため、便や臭いが外に漏れる心配はありません。ストーマ装具の管理は基本的に患者自身でおこないます。

ストーマを造設した方の性別についてのデータがありますのでご覧ください。男性の平均年齢は71.5歳、女性は70.4歳となっています。男女ともに40歳未満~49歳までのストーマ造設者は少ないのですが、50歳を超えると徐々に増え、70歳~79歳がピークになります。

| 40歳未満(1.6%) | |

| 40~49歳(2.1%) | |

| 50~59歳(8.9%) | |

| 60~69歳(25.3%) | |

| 70~79歳(40.7%) | |

| 80歳以上(21.4%) |

「ストーマを造設すると、すぐに要介護認定されるのではないか?」と感じている方もいるようですが、実際はどうなのでしょうか。年齢別要介護認定の有無をみると、50歳未満では要介護認定を受けている方は0%、さらに50歳~59歳と年齢があがってもわずか6%となっています。60歳~69歳でも7.7%、もっとも造設者の多い年代である70歳~79歳でも要介護認定は14.8%とかなり低い割合です。80歳以上になっても31.7%なので、ストーマが即要介護とはならないことがわかります。

| 年齢別 | 認定を受けている | 受けていない | 無回答 |

|---|---|---|---|

| 50歳未満 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |

| 50~59歳 | 6.0 | 92.0 | 2.0 |

| 60~69歳 | 7.7 | 87.3 | 4.9 |

| 70~79歳 | 14.8 | 80.3 | 4.8 |

| 80歳以上 | 31.7 | 63.3 | 5.0 |

ストーマ造設者(オストメイト)が即要介護認定されるわけではない、ということがわかりましたが、もし要介護と判定され老人ホームに入所する場合は「ストーマ対応」の介護施設を選択しましょう。ストーマ装具の取り換えは利用者自身で行うことができますが、もしも認知症を発症したときは自身で管理することができなくなるため、医療体制のしっかりした老人ホームを選びましょう。実際にストーマ対応の老人ホームをチェックしてみましたが、介護士が24時間常駐し、看護師も日中、または24時間常駐の施設が多数ありました。医療ケアのととのった老人ホームなら安心です。ストーマケアは医療行為にあたりますので、医師や歯科医、保健師、助産師、看護師以外の者が行ってはならないという決まりがあります。無資格者がストーマの交換やケアを行うことはできません。ストーマケアは医療行為であることを考え、入居先をしっかり見極めましょう。

ストーマは一度造設すれば問題なく生活できるわけではなく、人によっては合併症が起きる可能性があります。合併症は大きく分けて手術直後に発生するもの(早期合併症)と、長く生活するうちに発生するもの(晩期合併症)とがあります。前者は粘膜皮膚接合部離解、浮腫、血流障害などが、そして後者には狭窄、傍ストーマヘルニア、静脈瘤などがあります。合併症を早く見つけるためにも、看護師や医師などの医療従事者が定期的にチェックしてくれる老人ホームを選びましょう。

ストーマの種類は主に3つ。その違いと特徴について

ストーマは人工的につくられた尿や便の排泄孔で、ストーマを持っている方は「オストメイト」と呼ばれています。「オストメイト」と書かれた公共トイレがありますが、ストーマ装具の洗浄や汚れた物を洗いやすいように専用の洗い場が設置されています。このストーマですが、造設する場所によって「コロストミー」「イレオストミー」「エンドストマ」の3種類に分類できます。では具体的にどのようなものかをご説明しましょう。

| ストマの種類 | 特徴 |

|---|---|

| コロストミー | 結腸(大腸)に排便のための排泄孔を造設した場合はこのように呼びます。結腸・大腸ストーマとも言います。コロストミーを造設する場所としては上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸があり、大腸の場所によって排泄される便の形状に違いがあります。上行結腸につくられたストーマの場合、液状~泥状の便が排出されます。横行結腸の場合は泥状~軟便が、そして下行結腸、S状結腸の場合は軟便~固形の便が排出されます。大腸の上部では便が液状となり、肛門に近いほど固形便になります。 |

| エンドストマ | 回腸(小腸)を体の外に露出させ、排泄させるものです。小腸から排出される便は液状で消化酵素が含まれているため、皮膚にとっては刺激があります。オストメイトの意思とは関係なく便が排出されるので「確実にこの時間は便を出さない」という時間をつくることはできません。便は皮膚に対する刺激が強いので、皮膚保護材に耐久性をもたせたものを選択します。 |

| イレオストミー | 単孔式ストーマとも呼ばれています。単孔式なので排泄孔はひとつで、腸管をお腹の皮膚の外側に露出させて固定、そこから排泄させます。患者の状況にもよりますが、永久的な造設になるものです。永久的な造設になると身体障害者4級と認定され、さまざまな支援を受けることができます。一時的な造設の場合は身体障害者手帳の交付対象外となります。そのためストーマ装具にかかる費用が全額自己負担となるので注意しましょう。 |

これら3つの種類以外にも「ウロストミー」と呼ばれる人工膀胱をもつオストメイトの方もいます。これは何らかの病気で膀胱を切除してしまった場合に行われます。ウロストミーの場合もさまざまな尿の排出方法がありますが代表的なものは回腸を一部切り離し、そこに尿管を接合して尿を体外に排出させる「回腸導管」、そして尿道を直接体外に露出させる「尿管皮膚瘻」がおもな排出方法となります。さらに人工肛門と人工膀胱のふたつを造設されている場合を「ダブルストーマ」と呼びます。Wストーマの方は合併症が起きる可能性がより高くなりますので、医療体制のしっかりした老人ホームを選ぶ必要があります。

ストーマには手厚い福祉制度が。施設への入居前後にはぜひ相談を

オストメイトの方で永久造設の場合は「身体障害者4級」と認定され身体障害者手帳が交付されます。ただしダブルストーマの場合は3級となり、さらにほかの障害があれば1級の判定がおりる可能性もあります。詳しいことは各市町村の福祉事務所まで。一時的なストーマ造設の場合は身体障害者の認定はおりませんので注意が必要です。

ストーマの永久造設で身体障害者と認定された場合、ストーマ装具の給付、JR運賃、また国内飛行機運賃の割引、有料道路における障害者割引制度適用、タクシー料金、バス料金の割引、税金の減免、障害年金の受給など、手厚い福祉制度が利用できます。ストーマの永久造設を受けた方は、早めに障害者手帳の交付を申請しましょう。

オストメイトには手厚い福祉サービスが受けられますが、具体的にどれだけの費用がかかるのでしょうか?一か月にかかるストーマ装具費用、そして自己負担額をみてみましょう。一か月あたりのストーマ装具費用が発生していないと回答している方は全体の3.3%、残りの96.7%の方はストーマ装具費を支払っています。一番多い費用帯は5,000円~10,000円で34.9%、つぎに多いのが10,000円~15,000円の29.9%、つぎが5,000円未満の12.4%となっています。一か月に25,000円以上かかる方が3.9%、高額なストーマ装具が必要な方が一部にいるようです。

| 補装具費用(月) | 全体 | コロストミー | イレオストミー | ウロストミー | Wストーマ |

|---|---|---|---|---|---|

| 全くかからない | 3.3 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |

| かかる | 96.7 | 95.3 | 100.0 | 99.0 | 100.0 |

| 5千円未満 | 12.4 | 15.1 | 4.8 | 8.0 | 6.7 |

| 5~10千円未満 | 34.9 | 40.8 | 35.7 | 21.0 | 13.3 |

| 10~15千円未満 | 29.9 | 26.4 | 31.0 | 48.0 | 0.0 |

| 15~20千円未満 | 8.3 | 5.4 | 11.9 | 10.0 | 20.0 |

| 20~25千円未満 | 7.3 | 6.0 | 14.3 | 7.0 | 26.7 |

| 25千円以上 | 3.9 | 1.7 | 2.4 | 5.0 | 33.3 |

ストーマ装具費補助のため自治体からは一定の補助金が給付されており、給付額も決まっています。人工肛門の場合は8,600円、人工膀胱の場合は一か月に11,300円ですが、この給付金だけで間に合っていると回答している方は全体の27.3%、残りの72.7%の方は足りないと答えています。足りない方のうちもっとも多いのが、2,000円未満の19.9%、つぎが2,000~3,000円未満の14.4%、そして4,000~6,000円未満の9.3%となっています。平均不足額は3,238円で、自治体からの給付金が十分ではないことがわかります。

| ストーマ装具給付券不足額(月) | 全体 | コロストミー | イレオストミー | ウロストミー | Wストーマ |

|---|---|---|---|---|---|

| 間に合っている | 27.3 | 28.5 | 17.9 | 24.7 | 41.2 |

| 間に合っていない | 72.7 | 71.5 | 82.1 | 75.3 | 58.8 |

| 2千円未満 | 19.9 | 22.7 | 17.9 | 18.0 | 11.8 |

| 2~3千円未満 | 14.4 | 13.3 | 15.4 | 18.0 | 5.9 |

| 3~4千円未満 | 8.6 | 8.6 | 15.4 | 7.9 | 0.0 |

| 4~6千円未満 | 9.3 | 9.4 | 0.0 | 12.4 | 11.8 |

| 6~8千円未満 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 6.7 | 0.0 |

| 8~10千円未満 | 5.3 | 4.3 | 10.3 | 5.6 | 0.0 |

| 10~15千円未満 | 5.7 | 5.5 | 10.3 | 4.5 | 0.0 |

| 15千円以上 | 4.3 | 2.7 | 7.7 | 2.2 | 29.4 |

| 平均不足費用月額(円) | 3,238 | 3,104 | 3,998 | 2,557 | 10,616 |

ただ、オストメイトは身体障害者として認定されるため、手厚い福祉サービスを利用することができますし、障害者控除や医療費控除が受けられるため確定申告では税金が還付される可能性もあります。また地方に行くと自家用車は必需品。一定の条件を満たせば自動車税・自動車取得税・軽自動車税・軽自動車取得税が減免されます。

さらに大きいのは、障害年金です。ダブルストーマの場合、またストーマ造設に加えて障害がある場合、国民年金に加入していれば障害基礎年金1級、ないしは2級が受給できます。さらに厚生年金に加入していれば障害厚生年金1級~3級が受給できます。共済年金に加入していれば障害共済年金1級~3級が受給可能です。年金の加入期間や掛け金によっては、まとまった金額を受給できることもあります。オストメイトの方は自治体の福祉事務所で福祉サービスや障害者手帳の交付、障害年金の申請などについて説明を受けましょう。

介護施設に入居の予定がある方は、施設の入居前にも相談が可能です。入居を予定している老人ホームで、入居後のストーマケアの内容や施設で利用できる福祉サービスなどをあらかじめ相談しておくと安心です。