サービス内容が多岐にわたる老人ホームが多数

川崎市麻生区は、川崎市の北部副都心として位置づけられています。

交通アクセスとしては小田急小田原線、多摩線が開通して以来、利便性が向上し、東京のベッドタウンとして住宅地開発が進められてきました。

2006年には、川崎市全体の高齢者数約20万人に対し、麻生区の高齢者人口は2.5万人です。

それが2012年には、市全体の高齢者数が25万人となり、麻生区も3.3万人に増加しました。

高齢者が楽しく生きていける環境づくりのために、麻生区は福祉サービスの拡充を進めています。

麻生区にある「いこいの家」などの高齢者用の交流施設は、川崎市内ならどこにでもあり、川崎市民は区をまたいでどの施設でも利用できるようになっているのです。

有料施設としては、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホーム、グループホームがあります。

サービス付き高齢者住宅は、入居一時金0円、月額利用料も20万円台からあり、費用面で魅力的です。

しかし区内の高齢者住宅は数が少ないので、空きがない場合もあります。

有料老人ホームは多くありますが、入居時の費用、月額利用料を合わせると、どうしても高額になる老人ホームも少なくありません。

代わりに看護サービスが充実している所も多く、そのサービス内容はホームによって違いますので、自分の病気に合ったホームを選びましょう。

人工透析が必要な方は、人工透析が可能なホームを前もって調べておくとよいでしょう。

どの有料老人ホームもサービス内容が非常に多岐にわたっていますので、希望したい施設に電話したり見学に行ったりして、内容を直接教えてもらうことをおすすめします。

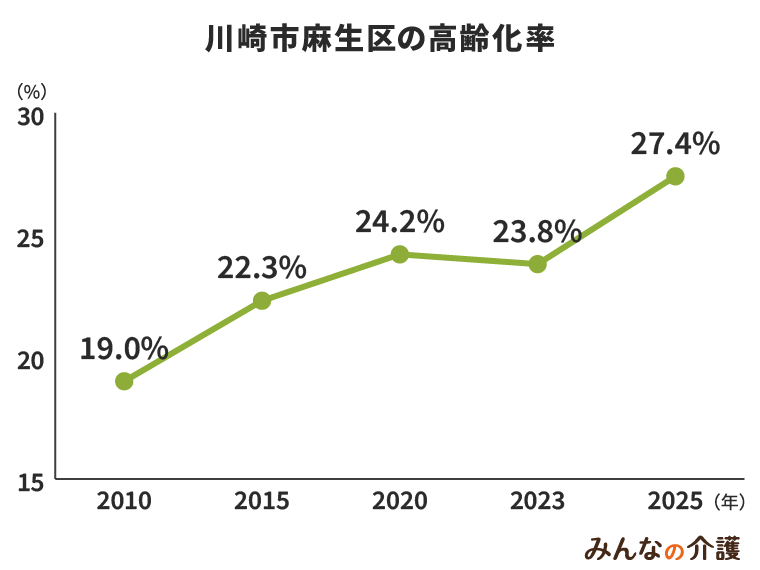

高齢化率は2023年には23.8%まで上昇

麻生区の中心となる駅は、小田急電鉄の新百合ヶ丘駅で、駅の周りには大型商業施設や飲食店が集まっています。

路線バスとしては川崎市交通局のバスや小田急バスが区内外を結んでいます。

区内の主要なバス停からは、空港行きの直通バスや渋谷駅への通勤バスも出ており、比較的交通アクセスの良い地域です。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

交通の良さなどもあって、麻生区の総人口は2020年ごろまで増加傾向にありました。

しかし、0歳から14歳以下の年少人口は緩やかに減少中。

15歳から64歳までの生産年齢人口も徐々に減っているのが現状です。

一方、65歳以上の高齢者人口は毎年増加しており、高齢化率も2010年には19.0%でしたが、2023年には23.8%となり、超高齢社会に突入しました。

今後も高齢化は進行すると予測されており、高齢化率は、2040年には32.2%、2050年には33.9%まで上昇予定です。

麻生区は少子高齢化が進む中、介護予防活動や健康づくり活動を推進し、高齢者の健康維持をサポートするとともに、高齢者にとって暮らしやすい街にするため、高齢者福祉サービスの充実に努めています。

「あさお福祉計画」に基づいて地域包括ケアを促進

麻生区では高齢者が住み慣れた街で介護や医療、福祉などの生活支援サービスを気軽に受けられる環境づくりに励んでいます。

麻生区は「あさお福祉計画」を立て、福祉計画を推進するための地域ケア圏域会議や川崎市地域福祉実態調査を実施しています。

会議や調査の結果により、地域住民が抱える課題や現状を把握しています。

さらに、あさお福祉計画作業部会を中心とした「地域包括ケアシステム推進会議」が現状課題を検討し、区民説明会を実施しており、麻生区では、住民と区がつながる会議を充実させています。

また、麻生区は多角的に高齢者の暮らしをサポートする「地域包括ケアシステム」の確立を目指し、麻生区役所内に「地域みまもり支援センター」を設置しました。

地域住民同士が支え合うための互助活動の拠点となっています。

地域住民と区のパイプ役である民生委員児童委員を各エリアに配置し、高齢者の相談に乗っています。

麻生区が実施している高齢者サポートは実に多彩です。

麻生区では持ち家のある定住者が多いのが特徴です。

今後、定住している人が高齢化していけば、ますます高齢者が増えると予測されています。

自宅で暮らす高齢者も多いため、バリアフリー化を行う「住宅改修」も利用者の多い福祉サービスです。

多摩区の高齢者が気軽に介護保険サービスなどの相談ができるよう、地域包括支援センターが区内約7ヵ所に設置されています。

老人憩いの家も約7ヵ所にあり、交流が楽しめるでしょう。

毎月、認知症予防のための「マロンカフェ」を開催

麻生区では介護予防体操や健康講座、外出支援などを行い、高齢者の健康維持をサポートしています。

麻生区では認知症の人々の生活を守るべく、「新オレンジプラン」を導入しています。

認知症サポーターを養成しています。

認知症予防ワンポイント講座では、有酸素運動が認知症予防に効果的なことなどを学べ、水泳やウォーキング、ラジオ体操といった有酸素運動を重要性が理解できます。

麻生区は、体力づくりや認知症予防にもつながるウォーキングも推奨しており、1日7,000歩といった目安を設定し、高齢者が楽しく運動を続けて行ける環境を整えています。

「麻生区あんしん支援センター」が主体となり、認知症高齢者やその家族、そして地域住民が集い、交流が楽しめる認知症カフェを区内約11ヵ所で実施しています。

各地で開催されるため、自宅から出向きやすいのが魅力です。

栗木台の自治会館では毎月、「マロンカフェ(認知症カフェ)」を開催しており、地域包括支援センターの相談員やボランティアスタッフが中心となり、認知症高齢者や介護家族の相談に対応しています。

麻生区はマロンカフェのような外出先を確保することで、高齢者の外出を支援しています。

お出かけや交流が認知症の進行を食い止め、介護家族の孤独感を和らげているようです。

認知症カフェ以外にも、講演会や映画上映会、季節の行事などの各種イベントを毎月開催し、高齢者の通い場を提供します。

高齢者向けのイベントは、おしゃべりも含めた交流が楽しめますので、「近所で気軽に話ができて嬉しい」といった感想も出ています。

川崎市麻生区の高齢者相談

麻生区では、高齢者も含めた地域住民が主役となり、お互いに支えていく社会を目指しています。

介護予防グループが継続的な活動を行えるように支援したり、健康体操を通じて交流し、悩みなどを打ちあけられる仲間づくりをサポートしたりしています。

また、麻生区市民活動支援施設「やまゆり」は、区民活動の拠点で、地域福祉活動の場として活用されているとともに、区民の交流の場となっています。

世代を超えた活動・交流が、各世代の問題の解決にも繋がっているようです。

さらに、認知症カフェやサロンといった地域交流会を促進しています。

高齢者同士が気軽に悩みを語り合うことのできる環境を整えています。

麻生区は食生活改善推進員・配食等ボランティアの活動も支援しています。

配食による安否確認や、交流が楽しめる会食の場を増やすことで、高齢者の孤立防止や孤独感の解消を促しています。

地域包括支援センターの保健福祉窓口では、専門の相談員が高齢者やその家族の相談に対応しています。

ニーズや悩みに合わせた福祉サービスの案内を行い、問題解決の手助けを行っています。

成年後見制度による金銭や手続き代行も行っていますので、金銭などの相談も可能です。

一般精神保険相談・老人精神保険相談では、心の健康や病、認知症について、精神科医師の専門スタッフが相談に対応しています。

麻生区内の医療機関や地域包括支援センターが連携し、相談を受け付けています。