認知症とは

認知症とは、脳の病気・障害などの原因によって認知機能が低下し、日常生活に支障が出ている状態を指します。病名ではなく、特有の症状や状態を総称する言葉です。

認知症は、以下のような症状があるときに診断されます。

- 何らかの原因によって、後天的な脳の障害が起こり、一度得た認知機能(記憶など)が持続的に低下している状態

- 認知機能(記憶など)の障害によって、日常生活に支障をきたしている状態

認知症を引き起こす病気(原因疾患)は多数存在しますが、認知症が進行する最大の原因は加齢です。

認知症のタイプは主に、以下の4つがあります。

- アルツハイマー型認知症

- レビー小体型認知症

- 血管性認知症

- 前頭側頭型認知症

アルツハイマー型認知症は「アミロイドβタンパク」が脳の中に蓄積することが原因で、日本人では最も多い認知症だといわれています。

レビー小体型認知症は「αシヌクレイン」という特殊なタンパク質が蓄積すること、前頭側頭型認知症は脳の前頭葉や側頭葉が委縮することが原因で引き起こされます。

「認知症」と「もの忘れ」の違い

加齢による「もの忘れ」は、認知症と同じ現象だと思われがちです。

しかし、もの忘れと認知症では、現れる症状に大きな違いがあります。

もの忘れと認知症の違いは以下の通りです。

| もの忘れ | 認知症 | |

|---|---|---|

| 原因 | 脳の老化 | 脳細胞の変性など |

| 忘れる範囲 | 体験した記憶の一部を忘れる | 体験した記憶のすべてを忘れる |

| 時間や場所の認識 | 認識がある | 認識できない |

| 症状の進行 | ほとんど進行しない | 進行する |

| 自覚の有無 | 忘れたことを自覚している | 忘れたことへの自覚がない |

もの忘れの典型例は「つい約束の時間を忘れてしまった」「爪切りをどこにしまったのか忘れた」などが挙げられます。

これは「約束をしていたこと」「爪切りをどこかにしまっていること」は覚えており、「忘れてしまった」という自覚がある状態です。

一方、認知症の場合は「約束をしたこと」や「爪切りをしまったこと」自体を忘れてしまうため、認知症の場合は、本人に「忘れた」という自覚がありません。

このように、もの忘れが体験したことの一部のみを忘れるのに対して、認知症は体験したことそのものを忘れてしまうのです。

若いうちから発症する人も

認知症の発症年齢は高齢年代(65歳以上)と考えられがちですが、実は若いうちから発症する人も少なくありません。

2009年に行われた厚生労働省の調査によると、18~64歳の現役世代の認知症発症者数は全国で約3万7,800人に上ります。

64歳以下の人口10万人あたりの有病率は男性が57.8人、女性が47.6人。65歳以上の認知症では女性の方が発症割合は高いですが、64歳以下の世代だと発症者の男女比は6:4で、男性の方が多いです。

目安として「40歳」から気をつけると良い

有病率を年齢別にみた場合、おおむね40代以降から男女ともに高くなる傾向があります。

「認知症は何歳から注意すべきか」という点を考える場合、データを見る限り40歳頃からは気を付ける必要があるといえるでしょう。

ただし、20代や30代で発症するケースもまれではありますが起こっているので、若い世代も決して油断はできません。

認知症にならないために、バランスの良い食事や適度な運動を心がけることが大切です。

患者数は400万人以上

厚生労働省の発表によると、認知症である人の数は2012年の時点で462万人と推計されています。

これは、高齢者の約7人に1人が認知症ということになります。

今後、団塊の世代が高齢者になるにあたって、高齢者人口が増加すると同時に、認知症の高齢者の数も確実に膨らんでいきます。

団塊世代が75歳以上となる2025年には、700万人前後、つまり高齢者の5人に1人が認知症の症状が現れると言われています。

これから先、認知症は誰にとっても身近なものになると考えられます。

出典:「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」(厚生労働省)

「認知障害」が生じる仕組み

脳が情報を伝達する仕組みのなかで、重要な役割を果たしているのが「シナプス」です。

「シナプス」は、大脳のなかにたくさんある神経細胞の接合部のことで、「情報伝達物質」の仲介役を担っています。

シナプスは情報を伝える「突起部分」と、情報を受け取る「受け皿部分」から成り立っており、双方がうまく接続することで情報が伝達されていくのです。

しかし、こうした一連の働きは、脳血管疾患や脳への外傷、そして脳内に悪玉タンパク質が蓄積されることなど、さまざまな原因によって阻害されてしまうことがあります。

これによって「認知障害」が生じ、認知症の症状につながるのです。

認知症は遺伝しない?

後天的原因によって起こる認知症に、遺伝の可能性はあるのかという疑問を持つ方も多いと思います。

遺伝性の認知症疾患は、ごく少数で確認されてはいるものの、はっきりとした根拠は認められていません。

ただ、ほとんどの認知症に遺伝する明確な根拠がないとはいえ、前述したように、2025年時点では700万人を超える高齢者が認知症になる時代がやってきます。

そのため、これからは血縁に認知症の方がいない人のほうが珍しい時代になっていくことが考えられます。

よって認知症を“自分や家族、周囲の人がいつなるかわからないもの”として捉え、認知症になったとしても安心して暮らしていける社会を作っていくことが大切です。

認知症の症状(中核症状と周辺症状)

続いて、認知症の症状を解説していきます。

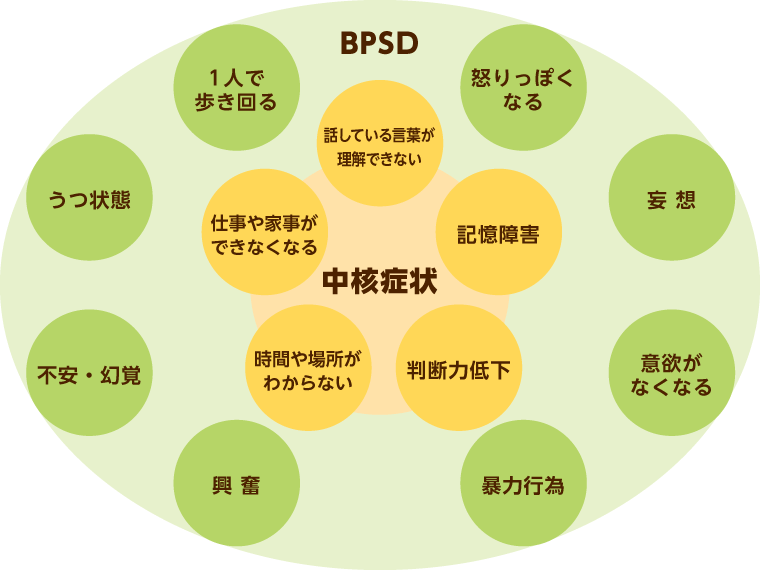

認知症の症状には、大きくわけて「中核症状」と「周辺症状(BPSD)」の2つがあります。

名称は難しそうですが、症状の内容はかなり明確に分類されているので、わかりやすいです。以下で詳しく見ていきましょう。

中核症状と周辺症状(BPSD)の違い

認知症の症状は、大きく「中核症状」と「行動・心理症状」の2つに分けられます。

中核症状とは、認知症患者の場合、ほとんどのケースで現れる症状のことです。

アルツハイマー型認知症で言えば、ものを覚えられなくなる「記憶障害」、時間や場所がわからなくなる「見当識障害」などがその典型例です。

一方、行動・心理症状(BPSD、Behavioral and psychological symptoms of dementia)は、その人の生活環境や性格、それまでの人生史などが影響し、人によって現れ方が異なります。

一般的に、認知症でみられることの多い行動・心理症状(BPSD)としては、抑うつや興奮などが挙げられます。

行動・心理症状(BPSD)が顕著に現れるようになると、在宅の介護者や介護施設の職員の負担は一気に増えることになります。

原因となる脳の部位によって症状が異なる

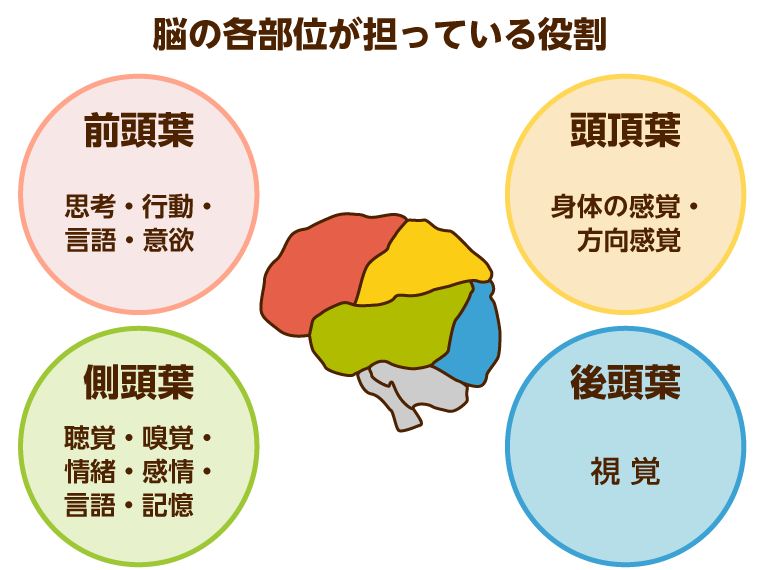

認知症は、原因となる病気が脳のどの部位を損傷させたかによって、現れる症状が変わってきます。

脳は、司令塔として思考や行動などを司る「前頭葉」に加え、感情や記憶を司る「側頭葉」や、痛みや温度など感覚と方向感覚などを司る「頭頂葉」、そして目から伝わる情報を処理する「後頭葉」の合計4つの部位から成り立っています。

認知症の種類別で表れやすい症状

以下は、認知症の種類と、原因となっている脳の部位、現れやすい症状を一覧にしたものです。

| 認知症の種類 | 脳の原因部位 | 現れる症状 |

|---|---|---|

| アルツハイマー型認知症 | 側頭葉や頭頂葉 |

|

| 脳血管性認知症 | 前頭葉 |

|

| レビー小体型認知症 | 後頭葉 |

|

| 前頭側頭型認知症 | 前頭葉や側頭葉 |

|

認知症の周辺症状についての詳細は以下の記事で解説しています。

主な4つの中核症状

まず、認知症の中核症状として現れる以下の4つについて、具体的に紹介していきます。

記憶障害

記憶障害は、とくにアルツハイマー型認知症に起こることの多い症状です。

記憶は、新しいことを覚える「即時記憶」、昨日の食事など短期的な記憶を思い出す「近時記憶」、過去の特徴的な出来事などを思い出す「遠隔記憶」に分類されます。

このうち、認知症の初期に起こることが多いのが即時記憶障害で、昔の出来事などは覚えていますが、新しく体験した物事を覚えることができなくなります。

夕暮れ症候群と呼ばれる、夕方になると心が落ち着かなくなり、帰宅願望を訴えたり徘徊を始めたりする症状も、記憶障害によって引き起こされるものとされています。また物を置いた場所を忘れることから、「盗まれた」と被害妄想を引き起こしたり、他人の物を盗むといった症状を引き起こすケースもあります。

症状が進行すると、近時記憶や遠隔記憶にも障害が及んでしまい、以前の記憶も失われてしまうと言われています。

こうした認知症による記憶障害は、加齢に伴うもの忘れとは異なり、体験したこと自体を忘れ、もの忘れをしている自覚もなくなるのが特徴です。

見当識障害

見当識障害とは、時間や場所、人物など、現在自分が置かれている状況を把握する能力に障害が起こることを指します。

認知症における見当識障害では、最初に時間がわからなくなることが多く、この段階では周囲から認知症を疑われることはほとんどありません。

しかし症状が進行すると、普段から歩き慣れている場所で迷うなど、場所の認識に障害が現れるようになります。

さらに進行すると、家族のことを誰なのかわかなくなるといった、人物の認識にも障害が出てしまうことになります。

とはいえ、認知症ではなかったとしても、加齢によってある程度は見当識の衰えが起こるとされているため、初期状態で見つけることが容易でないことも確かです。

失認・失行・失語

失認とは、身体的、器官的な問題がないにも関わらず、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の五感で物事を判断することができなくなってしまうことです。

見たり触ったりしてもそれが何であるかを認識できなかったり、自分の体に起こっていることが理解できなくなったりします。

失行とは、同じく身体的には問題ないのに、服の着方や道具の使い方がわからなくなるなど、日頃行っていた動作などができなくなってしまうことです。

失語は、意味のある言葉を話せなくなったり、相手の言葉の意味が理解できない、言葉が出にくくなるなどの症状のことです。

いずれも、認知症によって引き起こされた脳の障害が原因となって起こる症状とされています。

実行機能障害

実行機能障害とは、脳の機能が阻害され、物事を論理的に順序立て、実行する能力が失われてしまう症状のことです。

アルツハイマー型認知症・血管性認知症・前頭側頭型認知症など、多くの認知症で初期からみられる症状として知られています。

実行機能障害が起こると、買い物や食事の準備など、日常生活のなかにある手順や工程が多い行為をするのが難しくなります。

また、無計画な行動をしてしまったり、指示を受けないと行動が開始できなかったりと、暮らしに与える影響が大きくなります。

そのため認知症の症状のなかでは、この実行機能障害が、社会生活を送るうえで最も影響が大きい症状であると考えられています。

周辺症状(BPSD)は個人差が大きい

認知症の行動・心理症状(BPSD)とは、中核症状によって現れる行動異常や精神・心理症状です。

これらは、認知症の患者本人の性格や周囲の環境、あるいは心理状況など、多くのものに影響されます。

このため、認知症のタイプが同じであったとしても、まったく違う症状がみられるなど、個人差がかなり大きく、ケースごとに個別に対応することが必要です。

行動症状

徘徊

認知症全般に多いBPSDの行動症状として、一人で外出してしまう「徘徊(はいかい)」が挙げられます。

徘徊は、記憶障害や認知機能の低下、家庭内でのけ者にされることに対する不安などによって引き起こされると言われています。

暴言や暴力

前頭側頭型変性症などで特によく見られるのが、「暴言・暴力」です。

これは、理性を司る前頭葉の機能が低下することによる人格変化や、介護を受けるなかで抱えるストレスなど、さまざまな原因が重なって起こると言われています。

レム睡眠行動異常

レビー小体型認知症の特徴的な行動症状として、「レム睡眠行動異常」と呼ばれるものがあります。

これは筋肉の動きを抑制する機能が低下することによって、眠りの浅いレム睡眠のときに、夢に反応して大声を出したり、暴れたりしてしまう症状です。

結果、昼夜逆転して夜に覚醒するようになったり、睡眠障害で一日中半分寝ているような状態を繰り返したりします。

食行動異常

アルツハイマー型認知症や前頭側頭型認知症に多いのが、「食行動異常」です。

食行動異常は、実行機能障害や嚥下障害によって食べることが困難になったり、食べ過ぎてしまったり、食べ物以外のものを食べようとしたりする状態になります。

性行動異常

前頭側頭型認知症の場合、「性行動異常」と呼ばれる行動症状も多く見られます。

前頭葉の障害によって自制心が希薄になり、下半身を露出させてしまったり、異性に対して性的な言動を行ったりします。

心理症状

BPSDの心理症状として挙げられているものはさまざまです。

妄想やうつ

多くの認知症で起こる代表的なものに「妄想」や「うつ」、「アパシー」などがあります。

妄想には、記憶障害によって物を盗まれたと思い込む「物盗られ妄想」、自分が老人ホームに置き去りにされたと思い込む「見捨てられ妄想」などがあります。

「うつ」と「アパシー」は、意欲や自発性が低下する状態を指します。抑うつや悲壮感が目立つのがうつ、意欲の低下が目立つのがアパシーです。

幻視

レビー小体型認知症の8割に見られる代表的な心理症状には、幻視があります。視覚などの認識能力が低下することで、実在しない人物や動物、虫などがいると錯覚してしまう状態になります。

認知症になると、認知機能の低下、寂しがるなどの気分のムラが大きくなるだけでなく、環境の変化などに影響されて不安や焦燥が大きくなって心理症状につながってしまいます。

この不安・焦燥が募ると、ほかのBPSDも現れやすくなると言われています。

認知症の進行

認知症の進行について、代表例であるアルツハイマー型認知症を例としてご説明しましょう。

認知症の進行段階は、ニューヨーク大学のバリー・ライスバーグ博士が分類した7段階がスタンダードとされていますが、ここではわかりやすく前兆、初期症状、中期、末期の4段階にわけて大まかな流れをご紹介します。

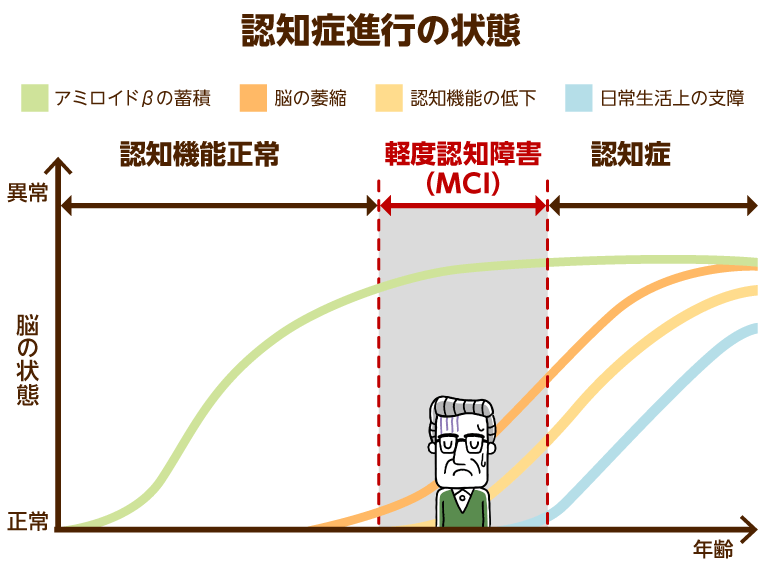

アルツハイマー型認知症は進行が遅く、前兆が出てから20年程度経過した後、本格的な症状が生じ始めます。

ここでいう前兆とは、物忘れのような記憶障害はあるものの、日常生活に支障をきたす程度ではない状態のことです。この段階のことは軽度認知障害(MCI)とも呼ばれています。

認知症の前兆と呼ばれる「MCI」の特徴

軽度認知障害(MCI)は、健常者と認知症の中間にあたる段階のことです。

一般的に、以下のような状態に該当する場合に、軽度認知障害とみなされます。

- 本人や家族が記憶障害を訴えている

- 日常生活動作や認知機能全般に問題はない

- 記憶障害が年齢や教育レベルの影響として説明できない

厚生労働省が2014年に公表した調査結果によると、軽度認知障害または認知症の高齢者の数は全国で約862万人。

これは計算すると、65歳以上人口の4人に1人になります。

以下の表は、健常な状態から、軽度認知障害を経て、アルツハイマー型認知症に至るまでの症状や脳内の変化について表にまとめたものです。

アルツハイマー型認知症では、症状が出る10年~20年程度前から、アミロイドβというタンパク質の蓄積などによる脳の変性が始まっています。

それから脳の萎縮、認知機能の低下、日常生活上の支障という変化を辿り、軽度認知障害からアルツハイマー型認知症へと移行します。

軽度認知障害の段階から適切な治療や予防に取り組めば、認知機能が改善したり、症状を進行を遅らせたりすることができます。

早めに専門医に相談し、対策を行うことが大切です。

初期症状の特徴

人は、年を重ねていくと、動作が遅くなる、人の名前を思い出せなくなるなど、あらゆる機能に衰えが見えてきます。

それらが年相応のものだったら問題ないのですが、認知症の初期症状の可能性もあります。

この変化を見逃さずに認知症を発見できたら、その後の経過は変わってきます。

すでに「物忘れと認知症の違い」という点はお話してきましたが、ここでは認知症と疑わしい初期症状の特徴を説明します。

- 物忘れ

- 同じ話を何度も繰り返す

- 約束を忘れる

- ゴミの回収日がわからなくなる

- 必要がないのに同じものを何度も買ってくる

- 鍵や財布をなくす

- 料理の味付けが濃すぎたり薄かったりする

- 理解力・判断速度の低下

- 買い物のときに計算ができず小銭を出さずに常にお札で払う

- 周囲の会話の速度についていけず口数が少なくなる

- あまり走れないのに信号が赤になりそうなタイミングで渡ろうとする

- 集中力・作業能力の低下

- 読書好きだったのに急に本を読まなくなる

- テレビドラマの話の内容が追えず見なくなる

- 趣味でよくやっていた手芸や毎日の料理を途中で放棄してしまう

- 精神的混乱や落ち込み

- 楽しみに通っていた習い事を急に止めてしまう

- 人付き合いを避けるようになる

- 突然怒りっぽくなる

認知症は完全な治療法がありません。

しかし、現在では認知症を早い段階で発見し、適切な処置をすれば進行を大きく遅らせることが可能です。

中期の特徴

中期になると、記憶障害が加速します。新しいことが覚えられなくなったり場所や時間がわからなくなったりするなどの症状があります。

さらに、記憶力の維持が困難となるため、ご飯を食べたのに「食べていない」など日常生活に支障が出て、家族のサポートを受けながら生活するのも中期の特徴です。

そのため旬な食材を使った料理や、食後すぐに食器を下げないなどの記憶に残るような工夫であれば、本人からの訴えが少なくなる場合があります。

また、楽しいなどの感情は残りやすいので、楽しみながら介護すると認知症の方のの気持ちは和らぐはずです。

末期の特徴

末期になると、自発性や意思が低下し物事への関心が薄くなるため、出来事を忘れたり同じ話を何度もするなどの記憶障害は見られなくなります。

その他の症状として家族の認知が困難となり、コミュニケーションを取りにくくなる、歩行困難や失禁、嚥下障害なども見られ、日常生活のすべてにおいて介助が必要です。

末期では免疫力が低下するので、感染症で亡くなるケースもあります。

認知症は早期発見・治療で進行を緩やかにできます。家族は本人のちょっとした変化を見逃さず、気になることがあれば早めに受診することが大切です。

心当たりがある場合は早めに受診をすること

家族が早い段階で認知症を疑ってみたものの、本人はまだ「自分は認知症だ」と受け入れたくなく、病院での受診を躊躇してしまうことがあります。

特に、「認知症の検査に行きましょう」と言われると抵抗を感じる人が多いようです。

もし、別の治療でかかりつけ医にすぐに相談できる状態であれば、ふだんの診察のついでに簡単な検査をお願いして、認知症に詳しい病院や先生を紹介してもらうのがいいでしょう。

認知症の場合、これまでの病歴や詳しい身体状況だけでなく、服薬についても一元的に把握するかかりつけ医がいることが重要となってきます。

また、保健所で認知症相談の窓口を設けている市区町村もあるので、身近な相手から誘われることに抵抗がある場合は、知人やヘルパーなど、誘う人を変えて相談に行ってみましょう。

とにかく気軽な雰囲気で誘うのがいいようです。

認知症の方におすすめの施設を探す認知症の種類と原因

認知症は病名ではなく、症状や状態を表す言葉であることはわかりましたが、では具体的にどんな病気が原因となって認知症は発症するのでしょうか?

発症例が多い主要な4つの病気とその他の病気にわけられます。以下で詳しく見ていきましょう。

4大認知症、それぞれの特徴

先ほども認知症の種類をお伝えしましたが、ここからは日本における4大認知症について、詳しくお話していきます。

4大認知症とは、「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「血管性認知症」「前頭側頭型認知症」です。

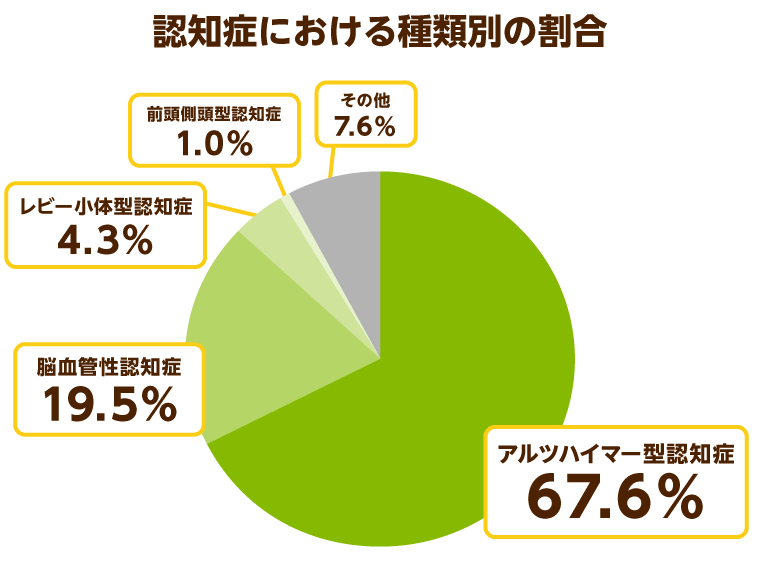

認知症の種類別の割合は、アルツハイマー型認知症が67.6%と一番多く、次いで血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症と続きます。

それぞれの認知症について、もう少し詳しくみていきましょう。

1.アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症は、脳の病気の⼀つであるアルツハイマー病によって引き起こされる症状です。

脳に特殊なタンパク質が増えてしまうことによって、脳の神経細胞が少しずつ変質してしまって起こる認知症のことを指します。なお、アルツハイマー型認知症の平均余命は発症してから8年といわれています。

現在、治療によって完治することはないとされています。

アルツハイマー病になる詳しい原因はわかっていませんが、加齢のほかに、糖尿病や高血圧、あるいは頭部の怪我によってリスクが高まることが知られています。

アルツハイマー型認知症の主な症状は「記憶障害」

アルツハイマー型の主な症状は記憶障害で、初期段階では、最近の記憶がおぼろげになり、同じことを何度も聞き返すといった症状が起こる場合があります。

進行すると、過去の記憶などにも障害が生じるのが特徴です。

さらに、物を盗まれたなどの妄想や、睡眠障害、幻覚、夜間せん妄(夜間に大声を出したり、暴れたりする症状のこと)、徘徊などが起こる人もいます。

症状が悪化すると、体の動きを司る領域にまで病変が広がり、手足を動かすことができなくなって寝たきりになることもあります。

2.レビー小体型認知症

レビー小体型認知症とは、脳の内部にレビー小体と呼ばれるタンパク質の塊ができることによって、脳の神経細胞の減少でなる認知症です。

レビー小体の発生は、脳の年齢的な変化によるものとされています。そのため、70代以降の高齢者に多く見られるケースが多いです。

レビー小体型認知症は症状を緩和する薬しかなく、完治する治療法はありません。

平均余命は3〜7年ですが、アメリカ国立老化研究所の発表では、早い人で2年、長い人だと20年生きる場合があることがわかりました。ただ、他の認知症よりも症状が一気に進むと言われているため、余命については個人差が大きいです。

レビー小体型認知症の主な症状は「幻視」

レビー小体型認知症の主な症状は幻視で、これに伴う妄想なども多く見られます。

例えば、実際にはいない人や小動物、虫などが見えるようになるのです。

また、「パーキンソン病」が同時に現れるのも特徴です。これは転びやすくなったり、手が震えたり、動きが緩慢になったり、さらに顔の表情がなくなるという症状が出ます。

記憶障害もありますが、初期段階では、アルツハイマー型認知症に比べて記憶症状の程度が軽いケースが多いといわれます。

抑うつ傾向も見られるために、症状の初期ではうつ病と間違われることが多いのですが、穏やかにしていたと思ったら一気に興奮したり、錯乱状態になったりと、精神状態が大きく変動する場合があります。

年齢にもよりますが、初期状態から介助が必要となる後期の状態まで10年以内に到達するというのが一般的な見方です。

3.血管性認知症

血管性認知症は、脳の血管が詰まる(脳梗塞)、脳の血管が破れる(脳出血)ことによって脳が損傷し、脳の機能が阻害されて発生します。

一般的に、60歳以上の男性に現れるケースが多いとされています。また、糖尿病や高血圧などの生活習慣病になると、そのリスクが上昇すると言われています。

脳内で損傷を受けている部位と、受けていない部位があるため、部分的に能力が低下する場合があります。

例えば、記憶障害があるのに、本を読む理解力はあるといったように、症状にバラつきがあるため、「まだら認知症」と呼ばれています。

血管性認知症の主な症状は「感情失禁」

血管性認知症は、損傷を受けた部位によって症状が変わるため、個人差が大きく現れます。

また、脳の前頭葉白質という部位に障害を受けるケースが多く、その場合は「感情失禁」と呼ばれる、急激な感情の起伏、抑うつ状態、意欲の低下などが見られます。

また、血管性認知症の人に初期段階から見られる傾向として、歩行障害や排尿障害、手足の麻痺、パーキンソン病に似た症状があります。

4.前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症とは前頭側頭葉変性症のうちの一つで、脳の一部である前頭葉や側頭葉前方が委縮してしまうことで引き起こされる認知症です。

現在、研究によって脳の神経細胞中にあるタンパク質の一部が関与していることが判明しつつありますが、明確な原因はわかっていません。

前頭側頭型認知症の主な症状は、3タイプに分かれる

この前頭側頭葉変性症は、以下の3タイプに分かれます。

- 軽犯罪を繰り返すといった反社会的な行動を繰り返したり、感情の起伏が荒くなったり鈍麻したりする「前頭側頭型認知症」

- 言葉の意味などを理解できなくなる「意味性認知症」

- 言われたことをオウム返ししたり、ずっと同じ言葉を使ったりと、自発的な発語が減る「進行性非流暢性失語」

これらの3タイプの認知症は、アルツハイマーをはじめとしたほかの認知症に見られない症状が現れるのが特徴です。

また前頭側頭型認知症には多様な種類があり、ピック病はその一つです。

脳の神経細胞中に「ピック球」と呼ばれる変性したたんぱく質の塊が発生することから、ピック病と名付けられました。甘いものを欲しがるという症状が多くみられます。

その他の認知症

ここまで3大認知症について解説してきましたが、ほかにも認知症の種類は数多く存在します。

続いては、3大認知症の次に多い認知症を5つ紹介していきます。

1.進行性核上性麻痺

進行性核上性麻痺とは、大脳基底核、脳幹、小脳など、脳の一部の神経細胞が少なくなってしまうことで起こる認知症のひとつです。

そのメカニズムは明らかになっていませんが、40歳以上で罹患することが多く、特に60歳以上の男性に多いとされています。進行性核上性麻痺の平均余命は5〜9年です。

進行性核上性麻痺の主な症状は「パーキンソン病に似ている」

進行性核上性麻痺は、転倒しやすくなる、眼球が動かしにくくなる、体が固くなるといったパーキンソン病に似ている症状が起こります。しかし、パーキンソン病に用いられる薬の効果は低く、進行が速いという特徴があります。

認知機能に関しては、記憶障害よりも注意力や判断力の低下が特徴的で、抑うつ状態や幻覚、進行した場合は昏迷(話しかけても反応が薄く、自発的な動きや発言がない状態)なども多く見られます。

また、進行時には、ものが飲み込みにくくなる嚥下(えんげ)障害が起き、食事をすることが難しくなる場合もあります。

2.大脳皮質基底核症候群

大脳皮質基底核症候群とは、脳の前頭葉と頭頂葉が委縮して現れる認知症です。

日本では10万人当たり2名程度の発病率で、珍しい認知症ではありますが、40~80歳という幅広い年齢層で見られ、中でも60代の発病率が高いと言われています。

こちらも明確な原因はわかっていません。ただし、発症後5〜10年で寝たきりになる人が多く見られます。

大脳皮質基底核症候群の主な症状は「左右の手足のどちらかが固くなる」

大脳皮質基底核症候群の初期の段階では、 進行性核上性麻痺と同じくパーキンソン病に似た症状が現れます。

初期段階では、左右の手足のどちらかだけに症状が現れるという特徴がありますが、進行していくうちに反対側の手足にも同様の症状が起こるケースが多いです。

認知機能の障害は、前頭側頭型認知症に似た症状を呈することが多く、区別がつきにくい場合があります。

3.嗜銀顆粒性(しぎんかりゅうせい)認知症

嗜銀顆粒性認知症とは、タンパク質が脳の神経細胞内に異常に蓄積されて現れる認知症です。

タンパク質が蓄積される原因はまだ解明されていません。

主に60~80代の比較的高齢の人に現れると言われています。また、平均罹病期間は約5年となっています。

嗜銀顆粒性認知症の主な症状は「怒りやすくなること」

嗜銀顆粒性認知症では、アルツハイマー型認知症や頭側頭葉変性症などと似たような症状が起こることで知られていますが、記憶障害は軽い場合が多く、怒りやすくなるなどの性格の変化、妄想などが主な症状です。

認知症患者の5~10%がこの認知症であると考えられていますが、死亡後の病理診断でなければ確定できないため、実際にかかっていても、ほかの認知症と診断されているケースも多く存在しています。

4.神経原線維変化型老年期認知症

神経原線維変化型老年期認知症とは、脳の海馬と呼ばれる部分の神経細胞に、繊維状の塊が蓄積することで現れる認知症です。

発症年齢は主に80〜90歳前後で、後期高齢者に多く見られます。

こちらも嗜銀顆粒性認知症と同様、病理診断でしか確定できないため、生前の判断が難しく、アルツハイマー型認知症と間違われることがあります。

神経原線維変化型老年期の主な症状は「記憶障害」

神経原線維変化型老年の症状は 記憶障害に限定されており、行動障害や性格の変化などはあまり見られないのが特徴です。

このため、進行しても理性を保ち、自立した社会生活が破綻せずに済むこともあり、加齢とともに生じるもの忘れと混同され、認知症という認識がないまま過ごしている方も多いとされています。

若年性認知症

若年性認知症の症状は働き盛りの世代に現れやすく、男性が女性より多いのが特徴となっています。

そのため、本人だけでなく、家族にとっても大きく影響をおよぼします。

若年性認知症の症状が仕事に支障をきたし、退職することになるケースもあります。

高齢者の認知症との違い

若年性認知症は、40~64歳時の「初老期認知症」と、18~39歳時の「若年期認知症」をまとめたものを言います。一方、65歳以上の人が発症する認知症のことは老年期認知症と呼ばれています。

若年性認知症にはいくつか特徴があり、高齢者の認知症とは別に捉えられています。

若年性認知症となる頻度をデータで見てみると、10万人あたりで50~60人と考えられています。

この数値は高齢者に現れる認知症の1,000分の1以下です。

若年性認知症にはアルツハイマー型認知症が最も多くみられ、高齢者の認知症と比較すると前頭側頭型認知症や、血管性認知症、アルコール性認知症などの比率が高い傾向にあります。

中でも、前頭側頭型認知症のひとつに分類されているピック病が多く見られるのが特徴です。

一般的に認知症は、前頭葉か側頭葉前方部分に委縮が見られますが、脳の神経細胞にピック球が見られるものが、ピック病と呼ばれます。

実態がはっきりしていない

若年性認知症の実態ははっきりとしておらず、支援も十分ではありません。

晩婚化が進み、子育てをしている世帯も多いなかで若年性認知症となった場合、そこに親の介護とも重なってしまうと、介護の負担が大きくのしかかります。

若年性認知症は、社会的にも大きな問題として扱っていかなくてはいけませんが、企業や医療現場、高齢者が多い介護の現場でもまだ認知不足であるのが現状です。

認知症の診断・検査方法

認知症の診断はさまざまな検査を通して総合的に行われ、認知症の種類の判定や進行度が決まります。診断プロセスは、大きく分けると、面談、身体検査、認知症検査の3つです。

当日の検査は、緊張してうまくできなかったり、認知症と診断されたくないと抵抗して協力してくれなかったりする方がなかにはおられます。

しかし、あくまで検査であり、必ずしも最初から認知症と診断がつくわけではありません。

適切な判断をするための診断なので、本人にしっかりと理解してもらいましょう。

面談

面談では医師がご本人とそのご家族からヒアリングを行い、現在の心身状態や過去の病歴を確認します。きちんと伝えられるように、メモを用意しておくのも1つの方法です。

面談で質問されることは、現在治療中の病気の確認や日頃飲んでいる薬の有無などです。また本人の意思疎通が難しい場合もあるので、症状の出始めた時期については家族も把握することが大切です。

身体検査

身体検査ではレントゲンや血液検査、尿検査、血液検査、心電図検査、感染症検査、X線撮影などをするので時間がかかります。

さらに、認知症を引き起こす可能性のある病気を発症しているかの検査も行います。

認知症検査

認知症検査では神経心理学検査と脳画像検査が行われ、検査手法はテストなどを伴う問診です。

神経心理学検査

神経心理学検査の代表例としては、「長谷川式簡易知能評価スケール」や「ミニメンタルステート検査」、「時計描画テスト」などがあります。内容は絵を使った質問や日付、記憶を尋ねる質問、単純計算の問題などです。

また、本人ではなく家族などから日常生活の動作や心理状態を聞く、ABC認知症スケールもあります。

脳画像検査

脳画像検査はMRIやCTなどを使って脳を撮影し、脳の萎縮度や血流状態を調査して認知症かどうかの診断に役立てます。

認知症の原因ともいえる脳腫瘍や脳梗塞、脳出血などを発症していないかの確認もします。

認知症の段階と要介護認定

認知症の進行度合いと要介護認定の段階は、直接的な関係性があるわけではありません。しかし、認知症を発症して進行すると介護が必要となるため、要介護認定の申請が不可欠となってきます。

認知症の進行度合いを測る上での基準となっているのが「日常生活自立度」です。「Ⅰ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、M」の9段階で構成され、「I」が最も軽度な状態、「M」が最も進行が進んだ状態とされます。

要介護認定とは

要介護認定は要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の7段階で構成され、要支援1が最も軽く、要介護5が最も重度の状態です。

要介護認定を申請した際、市区町村の担当者(調査員)が申請者の自宅を訪問し、高齢者に面談を実施します。

申請者が認知症である場合は、この面談時に日常生活自立度のレベルづけをするのが通例です。最終的な要介護認定の判定は、日常生活自立度の段階を踏まえて行われます。

要介護認定において要介護と認定されれば、介護保険制度が利用可能です。保険適用で多様なサービスを利用できるので、経済的な支えとなるでしょう。

認知症の治療方法

治る認知症と治らない認知症がある?

認知症を完全に治療することは困難ですが、原因となっている病気によっては症状の回復が見込めることもあります。

そのひとつが、髄液の吸収障害によって脳室が拡大する「正常圧水頭症」という病気です。

正常圧水頭症の場合、脳の神経細胞が死滅しているわけではなく、圧迫されていることで認知症の症状が出ているのです。

このため、病気を治療することで、認知症の症状を改善することができます。

また、脳を包んでいる硬膜の下側に出血が生じることで脳が圧迫される「慢性硬膜下血腫」も、認知症の症状の改善や回復が見込める病気です。

稀に自然治癒する場合もありますが、ほとんどの場合手術が必要です。

ただ、いずれの病気も症状が軽いうちに治療を施すことが大事。

早めに専門の医師に相談するようにしましょう。

薬を使った「薬物療法」

薬を使用した認知症の治療法のことを薬物療法といいます。

認知症の治療薬の研究は長らく続けられてきましたが、根本から治す薬はいまだ存在しません。

認知症のうち、アルツハイマー病とレビー小体型認知症については、その症状を抑えるのに役立つ薬や症状の進行を遅らせる薬などを用いて治療が行われています。

そのひとつが、記憶力や集中力と関連のある神経伝達物質である「アセチルコリン」を増やす薬です。

脳の神経細胞が障害を受けるようになると、アセチルコリンの作成量が減ってしまい、そのことが認知症の症状にも影響すると言われています。

そこで、投薬によってアセチルコリンの減少を防ぐことで、認知症の症状を抑えるようにするわけです。

経細胞の数がそれほど減少していない早期のうちから投薬すれば、進行を穏やかにするだけでなく症状を改善させる可能性もあると言われています。

また、徘徊をはじめ物盗られ妄想や暴言などの「行動・心理症状」については、神経の興奮を抑える薬が用いられるなど、その症状に応じた薬が処方されます。

認知症の種類によって使用される薬は異なるので注意

認知症はそのタイプによって、効果のある薬が異なるという特徴があります。

そのため、別のタイプの薬を処方されてしまった場合、効果が薄いどころか、かえって症状が悪化する可能性もあるのです。

例えば、レビー小体型認知症は抗精神病薬に対して過敏な反応が起こることで知られており、レビー小体型認知症と異なる認知症の薬を処方されてしまった場合、重篤な副作用が起こることも考えられるのです。

ほかにも、認知症以外の薬により、症状が悪化してしまう場合もあります。

これまで説明した通り、原因がわかりにくい認知症も多いため、処方された薬が合っていないと感じた場合は、すぐに処方を行っている医師へ連絡し、相談をすることが大事です。

以下は、主な認知症の薬と適応する認知症の種類の対応を示した表です。

| 分類 | 商品名(一般名) | 適応 | 剤形 | 使用回数 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アルツハイマー型認知症 | レビー小体型認知症 | ||||||

| 軽度 | 中度 | 高度 | |||||

|

アセチルコリン エステラーゼ 阻害薬 |

アリセプト (ドネペジル塩酸塩) |

|

|

|

|

内服 | 1日1回 |

| レミニール (ガランタミン) |

|

|

内服 | 1日2回 | |||

|

リバスタッチパッチ/ イクセロンパッチ (リバスチグミン) |

|

|

貼付剤 | 1日1回 | |||

| NMDA受容体 拮抗薬 |

メマリー (メマンチン) |

|

|

内服 | 1日1回 | ||

薬を使わない「非薬物療法」

認知症に対しては、薬に頼らない「非薬物的療法」も重要な治療法として位置づけられています。

生活環境や周囲の人との接し方を工夫することによって、症状は改善します。

認知症の方が自分らしい生活を送れるよう、本人が昔好きだったことや興味のあることに取り組めるような環境を整えることで、心のなかで肯定的な感情が生まれやすくなり、自信を持てるようになるでしょう。

また、精神的に安定し充実した日々を送ることが、認知症の症状を落ち着かせると言われています。

非薬物療法にはいくつか種類があり、医学的に確立されているものには以下のものが挙げられます。

作業療法

日常生活で何気なく行っている掃除や洗濯、仕事なの作業は継続することで、心身の維持強化や幸福感、自尊心が充実するなど、心と身体のリハビリテーション効果が得られます。

わざわざリハビリテーションでリハビリをするのではなく、長年やってきた家事などを自然することで、体力の回復にも繋がっていくのは、ご家族もうれしいですよね。

運動療法

運動両方は理学療法士の指導のもとで行います。

運動すると適度な刺激が脳にいき、血流が良くなります。

一口に運動といっても、ウォーキングやストレッチなど種類はさまざまです。

しかし、張り切りすぎて急に無理な運動をすると、健康にも影響するので気をつけましょう。

回想法

過去の思い出を語り、脳を活性化させる療法です。

回想法は1対1で行うときと、複数で行う場合があります。

昔の写真や遊んでいたおもちゃを使うことで記憶をよみがえらせ、感情を引き出します。

また、本人の話を否定しないで思い出に寄り添って共感することで、情緒が安定し、コミュニケーションがスムーズになります。

音楽療法

音楽を聴いたり歌ったりすることで、脳の活性化や心身に安定をもたらします。

最近では、レクリエーションでのカラオケや合唱といった形で用いられています。

認知症が進んでいても、昔よく聴いていた曲に反応することがよくあります。

一人で音楽を聴きながら、ゆったりとした時間を過ごすだけでも精神が安定しますが、家族や友人とカラオケボックスで思いっ切り歌うことも有効です。

音楽療法は、楽しみながら前向きに取り組む姿勢が大切です。

アニマルセラピー

動物と触れ合うことで精神的に落ち着きを取り戻し、身体的な機能を向上させる療法のことです。

認知症が進み、コミュニケーションが難しいという方でも、動物と接すると表情が柔らかくなることがあります。

人によっては、動物の世話をすることで生きる活力につながる方もいらっしゃいます。

昔、犬を飼っていたという方は、その頃を思い出すきっかけにもなりますね。

認知症の方への対応方法

本人の気持ちを尊重した接し方が大切

認知症によって今までできていたことができなくなっていくという不安や悔しさは、誰よりも本人が感じています。

家族をはじめとする周囲の人は、そうした認知症の人の「思い」に目を向けることが大切です。

プライドを傷つけるような言動やふるまいは避けるように心がけ、本人の気持ちに寄り添う接し方が求められます。

自分が若かった頃と現在を混同して、事実と違うことを言うこともあるでしょうが、本人は作り話などをしているつもりはないため、否定せずに耳を傾けましょう。

介護を拒否されても無理強いはしない

もし、介護をしようとしたのに拒否されても、その場で無理強いするようなことは止めましょう。

時間をおいて改めて声を掛けると、気持ちが落ち着いて介護を受け入れてくれるかもしれません。

ついつい注意や叱責をしてしまいそうになりますが、かえって本人を刺激し、より頑なになってしまうことも考えられます。

認知症の人の心を汲み取った付き合い方、向き合い方を心がけ、本人の気持ちを尊重したコミュニケーションをとることが、認知症の介護において重要といえます。

介護上の悩みや困りごとは一人で抱え込まず、家族や知人に積極的に相談し、必要に応じてサポートを受けるようにしましょう。

認知症による「暴力」への対応方法

認知症の方による暴力を力で抵抗しても、さらに興奮して状況が悪化します。症状もひどくなるため、暴力のときはその場を離れて互いに冷静になることが大切です。

また、意識を違うことに向けると暴力が収まる場合もあります。本人の好きなテレビや音楽、一緒に散歩をするなど、無理に暴力を止めずに自然と落ち着かせます。

その他に、認知症で見られる行動の繰り返しやこだわりを活用したルーチン化療法で、本人がストレスを感じない程度に変えて興奮を抑えます。例えば、毎日散歩していた時間をデイサービスの利用に変更することです。

薬の副作用で暴力の症状が出ていることもある

認知症の治療薬で使われるドネペジル塩酸塩という薬の副作用によって、暴力が見られます。ドネペジル塩酸塩の副作用は下痢や食欲不振などですが、暴力・徘徊・幻覚といったBPSDも現れる可能性があります。

さらに、高血圧や糖尿病などの薬と併用による飲み合わせの悪さから、暴力に繋がることも考えられます。

服薬の数が多い場合、減らすことで症状が和らぐ可能性があるので、主治医に相談して薬の量を減らしてみましょう。

認知症による「被害妄想」への対応方法

認知症の方から激しく叱責されると、介護者は反論したい気持ちでいっぱいです。

しかし、本人は真実を伝えているつもりなので、反論すれば被害妄想はさらに強さを増します。介護者は身に覚えのないことを言われストレスになりますが、我慢して本人の話を聞くことが大切です。

ただ話を聞くのではなく、「そうなんですね」「大変ですね」などの相槌を打ち、共感するとより効果的です。

共感することで認知症の方は「この人は理解してくれる」といった安心感が生まれます。さらに、被害妄想の中に隠れた本人の思いに気がつくこともあります。

認知症による「徘徊」への対応方法

認知症は進行すれば自分の居場所もわからなくなるので、自宅にいながらも「家に帰る」と言い出す場合があります。世間話などで気をそらすと「帰りたい」という気持ちがなくなり徘徊を防ぎます。

また、徘徊で起きる対策として、認知症の方の服やかばんなどに名前・連絡先を記載します。本人が住所を言えなくても、保護した人が連絡先をみて連絡がくる可能性が高いです。

さらにGPS機能で本人の居場所を特定する方法もあり、高齢者向けの首からぶら下げるスマートフォンキーホルダー型のGPSや無料で貸し出しをする自治体もあります。

徘徊には目的があることを理解する

認知症の方が徘徊をするのには理由があります。

例えば家に帰る、買い物に行くために外へ出るなどです。最初は目的地を目指して歩いていますが、途中から目的を忘れてしまい、ひたすら歩き続けることがあります。

しっかりした足取りで隣町まで歩いたり電車やバスを使って移動したりするので、他の人から見れば徘徊に見えない場合も多いです。

他人からではわかりにくいため、徘徊をする理由を知り適切な対応が求められます。

【具体例あり】介護拒否があった場合の対処法

在宅介護に限らず、認知症の方が介護を拒否することは老人ホームなどでもよくみられます。

介護拒否の具体的な6つのパターンをご紹介します。

- 食事拒否

-

箸やフォークを使った食べ方がわからなくなることがあります。

また、食べ物がうまく飲み込めないときは、誤嚥の危険性があるので相談が必要です。 - 服薬拒否

- 今まで病院に通っていなかったため、薬は必要ないと拒否する場合と、薬の必要性を忘れている場合があります。

- 入浴拒否

-

衣服の着脱が難しく煩わしい、清潔に保つという衛生意識が薄れていることが原因です。

また、入浴を見られるのが恥ずかしいという理由で拒む方も。 - 着替え拒否

-

衣類を選ぶ、順番に服を着替えるという行動は、認知症の人には難しい作業だと言われています。

また、着替えの途中に、直に触れられたり、人に見られたりしたくない場所があるので、拒否してしまいます。 - トイレ拒否

-

認知症が進むと、尿意や、便意を感じにくくなります。

また、トイレに行きたいと伝えることも忘れたり、トイレの場所がわからなくなったりすることもあります。 - 外出拒否

-

デイサービスなどに出かける意味が理解できずに、外出を拒むことがあります。

外出拒否が起きた場合は、きちんと理由を説明し、話を聞いて、どうしたいかに耳を傾けましょう。

この症状は、認知症の進行具合によっても変わってきます。 - ヘルパー拒否

-

ホームヘルパーが訪問したとき、「自分でできます」と家の中に入れようとしないことがあります。

本人の気持ちを尊重しつつ、ヘルパーを拒否する理由についてしっかりと聞いてあげることが大切です。

その都度心配なことがあれば、担当のケアマネージャーなどに相談し、新しいサービスを検討したり、お互いが良いと思う方法を探っていきましょう。

早めに施設の入居を検討することも大切

暴力や妄想、徘徊など認知症の症状が悪化した場合、在宅介護が難しくなるため施設への入居を検討するのも1つの手段です。

施設入居であれば、介護者が付きっきりで対応しないため介護者の身体・精神的な負担を減らすことができます。

さらに、施設によっては介護職員が24時間体制で見守りをするところもあるので、安心して任せられるのも施設入居をおすすめする点です。

また、認知症に特化した施設や認知症のケアに熟知した職員のいる施設であれば、適切な対応、ケアをして認知症の症状を和らげたり進行を緩やかにしたりします。

認知症の方におすすめの施設を探す認知症の方が利用できる介護サービス

入所施設としては、認知症の人のみを入居対象としているグループホームがあります。またその他の施設でも、認知症の人の受け入れが可能なところは多いです。

自宅で生活しながら利用できるサービスとしては、認知症対応型通所介護(デイサービス)、小規模多機能居宅介護、訪問介護・訪問看護などがあります。

認知症ケアに力を入れている施設

ここでは、認知症ケアを強みにしている施設の種類を紹介していきます。

グループホーム(共同生活介護)

グループホームは認知症の高齢者のみを入居対象としており、認知症ケアの知識と経験を豊富に持つスタッフが常駐する施設です。

入居者に対しては、5~9人ごとのグループ単位で介護を受けていく「ユニットケア」が行われており、ユニットごとに配置されている顔なじみのスタッフが、入居者の生活をサポートします。

また、入居後は共同生活を送ることになり、入居者に調理や清掃などの役割を与えられることもあります。

与えられた役割に取り組み責任を果たすことで、入居者は心に達成感や充足感を得ることができ、それにより認知症の症状を穏やかにする効果が期待できます。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームのメリットは、介護職員による24時間の手厚い介護サービスが受けられることです。また、昼間であれば看護職員が常駐しているため、投薬や吸引などの看護ケアも受けられます。

認知症の対応については施設ごとで異なるので、事前に施設見学をしてどのような対応がされているのか確認しておきましょう。

そして介護サービス費は、要介護度に応じて費用が決まる定額制です。毎月一律なので、介護サービスの利用頻度が多い場合は、費用面で安心できる介護付き有料老人ホームがおすすめです。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す

認知症ケアに対応可能なその他の施設

上記の施設以外にも、特別養護老人ホームなどの介護保険施設はもちろん、認知症高齢者の受け入れを行う有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は増えています。

当サイトでご紹介している施設でも、入居条件に「認知症可」「認知症相談可」としているところは多数あります。

こうした施設には、ほとんどの場合、認知症高齢者の介護に対する知識や経験を持ったスタッフが常勤しています。徘徊の症状が出ている場合でも、施設によっては対策をきちんと整えているので安心です。

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、独自に認知症について学ぶための勉強会や研修を開催したり、医療機関と提携したりすることで、入居者個々人の症状・状態に合わせた適切な医療ケアを提供していることが多くあります。

そのため、手厚いケアが用意されていると考えて良いでしょう。

認知症ケアが充実したその他のサービス

認知症対応型通所介護(デイサービス)

認知症対応型通所介護は、認知症の方を対象にした通所介護サービスです。

日中に通所介護施設(デイサービスセンター)に通うことは、家族以外の人との交流の機会を得られたり、規則正しい生活リズムを取り戻すことができたりするだけでなく、介護者の負担軽減にもつながります。

認知症ケアに関する知識と経験を豊富に持つスタッフが配置されており、通常の通所介護では不安があるという方でも問題なく利用が可能です。

定員が12名以下という小規模な事業所なので、アットホームな雰囲気のなかでケアを受けられるという点も大きな特長です。

なお、「地域密着型サービス」に分類されるため、事業所と同じ自治体に住民票を持っている方が利用対象となります。

デイサービス併設の施設を探す小規模多機能居宅介護

施設への「通い」、自宅への「訪問」、短期間の「泊まり」という3つの機能をひとつの事業所で併せ持つのが「小規模多機能型居宅介護」という施設です。

どの種類のケアであっても同じ事業所が提供するため、なじみのスタッフが介助にあたるということもあって、環境の変化に敏感な認知症の人にとっても、安心して利用できる介護サービスだと言えます。

実際、利用者の8割が認知症であり、そのケアの担い手としても期待されている施設です。

こちらも「地域密着型サービス」の施設なので、事業所の立地場所と同じ自治体の住民票を持つ方が利用対象となります。

訪問介護・訪問看護

訪問介護は介護スタッフ(ホームヘルパー)が直接自宅などを訪問し、食事や排泄などの介助や洗濯、調理、掃除などの日常生活の援助を行うサービスです。

訪問は日中が基本ですが、夜間にもサービスを受けたい場合は夜間対応型訪問介護を利用するといいでしょう。ただしこちらは、「要支援」の方は利用できません。

訪問看護では、地域内にある訪問看護ステーションや医療機関から看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が派遣されます。サービス内容としては、病気の状態やバイタルのチェック、医療機器の管理、医師の指示に基づく医療処置、家族への介護指導などです。

認知症予防のポイント

認知症は、早期発見によって進行を緩めることができると前述しましたが、認知症は予防することも重要です。

認知症予防を取り入れた生活をしていれば、認知症になってからの進行がゆっくりになるケースもあるそうです。

そのためには、バランスの良い食事、運動、コミュニケーションがカギを握ります。

ポイント1:バランスの良い食事

高齢者の認知症で一番多いアルツハイマー型認知症は、糖尿病など生活習慣病との関連が強く、それらの予防がつまり認知症予防となるでしょう。

偏食やビタミン不足、お菓子の食べ過ぎは認知症になりやすいとのことです。

サンマなどの青魚や大豆製品、緑黄色野菜もしっかり取れるバランスのより食事が大切です。

ポイント2:適度な運動

まずは週2~3回以上、30分以上運動を継続することです。

歩くことから始める方が多いですが、週3回以上30分以上の運動を行う人は、高齢者の認知症を減少させているというデータもあります。

最近では、ひとつの運動だけをするのではなく、他のトレーニングを組み合わせた方がより認知症予防につながるとされています。

ポイント3:コミュニケーションをたくさんとる

認知症の予防として重要なことは、おしゃべりをして、人との交流をすることです。

言葉をしゃべるだけでも、脳が刺激されて、生活にメリハリができます。

同じ趣味や取り組みをする仲間と交流したり、夫婦で共同作業を行ったり、習い事発表会も良い刺激になります。

目に見える成果が残ると次の行動する活力になりますので、取り組みについては記録に残すなど目でわかる工夫があるとよいですね。

この記事のまとめ

この記事のまとめ

- 認知症は病名でなく、さまざまな病気により発生する特定の状態の総称を指す

- 一般的に、忘れたことの自覚がないと「認知症」、自覚があると「もの忘れ」になる

- 認知症には、中核症状と行動・心理症状(BPSD)の2種類がある

- 中核症状はほとんどの方に現れ、行動・心理症状(BPSD)は人により現れ方が異なる

- 進行を遅らせるには、早期治療・早期治療が重要になる

- 正確な診断のためには、あらかじめ症状をメモしておくと医師に伝えやすい

- 認知症の処方薬が合わない場合には、医師に相談する

- 悩みは抱え込まず、プロや同じ立場の人などに相談する

他の人はこちらも質問

認知症が一気に進む原因は?

認知症が一気に進む原因は、施設に入居や引越しをしたことで環境が変わりストレスになって認知症が一気に進んだり、認知症の方を過度に叱責して自発的に行動する機会が減ったりするなどがあります。また認知症の方を過剰なほどにサポートすると、本人の考える機会が減ってしまい症状が悪化する場合もあります。

認知症とはどういう症状?

認知症の症状は中核症状と周辺症状(BPSD)の2つあります。中核症状は物を覚えられない記憶障害、時間・場所がわからなくなる見当識障害などです。周辺症状は中核症状と行動・心理などが相まって、さまざまな症状や行動がみられます。徘徊、妄想、無気力、抑うつ、暴力行為などがあります。

認知症の寿命はどれくらい?

認知症の寿命は個人差がありますが、だいたい5〜12年となっています。アメリカが行った調査では、認知症と診断されてからの平均寿命は5年ほどです。しかし日本の研究によると、アルツハイマー病患者の6人に1人が診断後から10年生存しているという結果がでています。

認知症になる人はどんな人?

認知症の発症リスクが高い人は次のとおりです。

- イライラしやすい

- 些細なことを気にしてしまう人

- 協調性がない人

認知症が進むとどうなりますか?

認知症が進行して末期の状態までいくと、家族の名前や顔、家の中などがわからなくなります。さらに無気力となって引きこもる時間が多くなります。

その結果、食欲や体力が低下し、最終的には自力で動くことが困難となります。認知症の流れは物忘れから始まり、記憶力の低下、自立した日常生活を送れないという順です。

この記事の

この記事の