終末期医療とは

終末期医療とは、病気や老衰で余命がわずかな人たちの残りの人生を、充実した豊かなものにするケアのことです。ターミナルケアとも呼ばれます。

人生の最期を自分らしく過ごし、満足してそのときを迎えることを目的としています。

延命のための治療は行わず、病気による痛みや不快感だけを取り除き、穏やかな生活を送ることを優先します。

終末期医療は、1960年代にイギリスのホスピス(終末期の心身のつらさに対する緩和ケアを専門的に行う病棟)から始まって欧米に広がり、1980年代になって日本でも緩和ケアの発展とともに重視されるようになってきました。

看取りケア・緩和ケア・ホスピスケアとの違い

ターミナルケアと似た言葉に、「看取りケア」や「緩和ケア」「ホスピスケア」があります。患者の特徴によって施すケアの種類が異なります。それぞれの違いを確認しましょう。

- 看取りケア

- 自宅や介護施設で最期を迎える方に施すケアです。

延命治療を行わず、慣れ親しんだ場所で穏やかに最期を迎えられるようにケアをします。本人とコミュニケーションをとることで精神的なサポートをしたり、体調管理に必要な身体的ケアを行ったりします。また食事や排泄、褥瘡の防止なども含まれます。 - 緩和ケア

- がんやエイズなど生命を脅かす病気に罹患した方に施すケアです。

痛みなどの症状をやわらげることが一番の目的であり、モルヒネなどの鎮痛薬を使用するなどの医療的な対応がなされます。治療中である場合も含めて心身のケアを行うことで、生活の質を上げることを目的としています。 - ホスピスケア

- 「緩和ケア」と同様に痛みをとることを目的とするケアです。

身体的、精神的、社会的な側面から、包括的にケアを行います。こちらはホスピスという緩和ケア専門の施設や在宅で施されます。

終末期医療の内容

終末期医療のケアは主に3種類で、それぞれに目的があります。具体的にどのような対応がなされるのか見ていきましょう。

身体的ケア

身体的ケアでは、身体に感じる痛みや不快感を取り除く、緩和ケアを行います。具体的には、鎮静剤の投与などがあります。そのほかは一般的な介護同様、食事・入浴・排泄などの介助、着替えや移動といった日常的なケアがなされます。

口から物を食べられなくなると経管栄養や点滴などによって栄養補給することになります。この場合は生命を維持することになりますので、本人や家族の意思を尊重して実施するかどうかを決定します。

また、体を清潔に保つことが大切ですが入浴は体力を激しく消耗するので、終末期では全身の清拭(せいしき)に切り替えます。

精神的ケア

精神的ケアでは、できるだけ普段と変わらない環境を作り、穏やかに過ごせるように配慮します。ベッドの周りにお気に入りのものを置いたり、好きな音楽をかけたりして、本人の希望を聞きながらリラックスできる空間にしていきます。

また、死に対する恐怖が和らぐように、家族や友人との時間を十分につくることも大切です。周囲の人は、死をタブー視せず、恐怖や不安を完全に拭い去ることは難しいことを理解しながら、本人に寄り添いましょう。

最後の瞬間まで「一人ではない」と感じてもらうことが、家族や友人にとって一番重要な役割になります。

社会的ケア

ターミナルケアを受ける上で問題となるのが費用です。入院費や介護費などさまざまな問題から、患者本人の経済的・精神的負担は増えて重くのしかかります。特に家庭で家計を支えていた人ほど精神的苦痛は大きいです。

医療費の軽減や社会的援助で負担を減らすサポートに「医療ソーシャルワーカー」に関わってもらう場合があります。さらに社会的ケアは遺産相続や遺品整理のサポートも含まれます。

また終末期になれば、患者自身が「周りに迷惑をかけたくない」という気持ちが強くなり、マイナス思考に陥りやすいです。

本人の孤独感や精神的苦痛を少しでも和らげるために、家族が積極的にコミュニケーションをとって、本人に寄り添う時間が大切となります。

終末期医療を受けられる場所

終末期をどこで過ごすのかを考える際、体制が十分に整っている病院や一部の介護施設でのみ、ターミナルケアや緩和ケアを受けられると考えている方が多いです。ケアを受ける場所ごとで、患者と家族のそれぞれにメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 病院や施設 |

|

|

| 在宅 |

|

|

自分らしく生きることを支援するのは、病院や施設はもちろん、在宅でも可能です。

それでは、病院・介護施設・在宅で行うターミナルケアとはどのようなものか見ていきましょう。

病院で行われるターミナルケア

病院でのターミナルケアは、主に「ホスピス」や「緩和ケア病棟」で行われます。

体のつらさのみならず、精神的なケアも同時に行い、本人の気持ちを尊重し、残された日々を穏やかに過ごしてもらうというのが、緩和ケア病棟の理念です。

厚生労働省が緩和ケアの対象としているのは、がんと後天性免疫不全症候群、いわゆるエイズになります。

日本ホスピス緩和ケア協会によると、2021年6月時点における全国の緩和ケア病床数は累計で9,383病床、456施設あります。

また、緩和ケア病棟ではない一般病棟でも「緩和ケアチーム」に診てもらうことができます。これは医師、看護師、薬剤師、ソーシャルワーカー、心理専門職、栄養管理士、理学療法士、作業療法士などからなるサポートチームです。

一方、2021年7月時点で緩和ケアチームの設置数は全国で552ヵ所にとどまっており、まだまだ数は十分とは言えません。

なお近年、緩和ケアの診療対象外の人が、看取り前提の療養型病院などへ入院するのは難しくなっています。

在宅介護や介護施設入居ができず、病院に入院するという「社会的入院」は、現在では難しくなっています。

介護施設で行われるターミナルケア

在宅だけでなく、介護保険の施設サービスを提供する特別養護老人ホーム(特養)あるいは介護老人保健施設(老健)、介護医療院などでも、ターミナルケアは行われています。

「看取り加算」を行っている施設は多く、その場合、看取りを前提に入居することもできるのです。ただ、介護施設が看取りを行うには、医療施設との連携をはじめ、職員の配置状況や居室における設備など、サポート体制がきちんと整っていなければなりません。

最期までお世話になるつもりで施設を探す場合は、このような体制がきちんと整備されているかどうかをしっかりとチェックしましょう。

また、介護施設にてターミナルケアを受けているものの、容体が悪化したときに病院に搬送され、結果として病院で最期を迎えるというケースも少なくありません。

入居契約を結ぶ前に、施設側に終末期の対応について詳しく説明を求め、納得したうえで入居を決めるようにしましょう。

また、特に特養の場合は待機者数が多い施設もあり、入居できるまでかなりの時間がかかる場合もあるので注意が必要です。

ターミナルケアが可能な施設を探す在宅で行われるターミナルケア

在宅でのターミナルケアは、医師や看護師の訪問を受けながら、残された日々を過ごしていく、という形を取ります。

医療費が増大化し、また介護施設も不足している現在、国としても在宅での看取りを重視していく方針です。病院や施設で生活する場合よりも費用はかかりませんが、介護をする家族への負担は大きくなります。

そのため、介護負担の軽減化を図るためにも、医療と介護の連携によるサポートや、家族同士の協力関係が欠かせません。

ターミナルケアを行う場合、酸素吸入や点滴などの処置が必要になることも多いです。病状が悪化すると家族だけでは対応できない部分が増えるため、医師や看護師の訪問回数もそれに応じて増やしていくことになります。

寝たきりになった場合には、床ずれ(褥瘡)ができないように気をつけなければなりません。褥瘡は、ベッドの上での体勢が悪いと数時間でできてしまうこともあります。

悪化すると苦痛を伴うため、終末期におけるQOL(生活の質)を大きく下げることにもなりかねません。数時間ごとに体の向きを変えるなど、介護者による早めの対応が求められます。

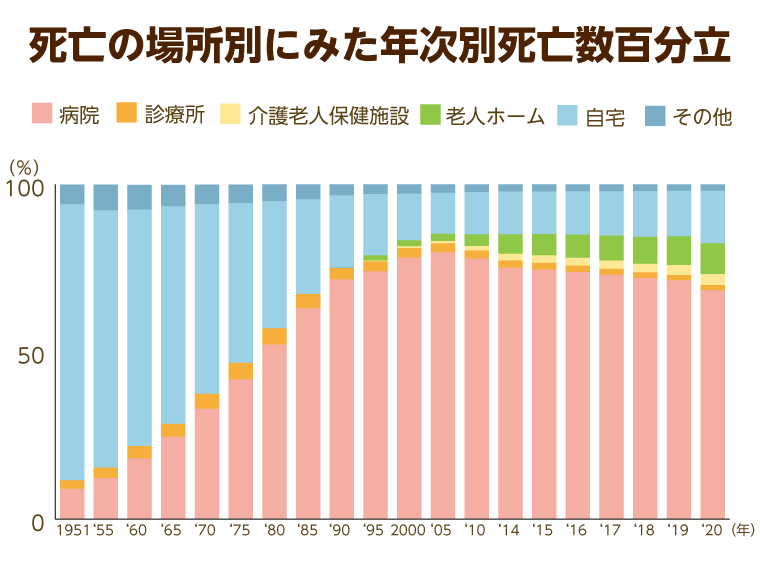

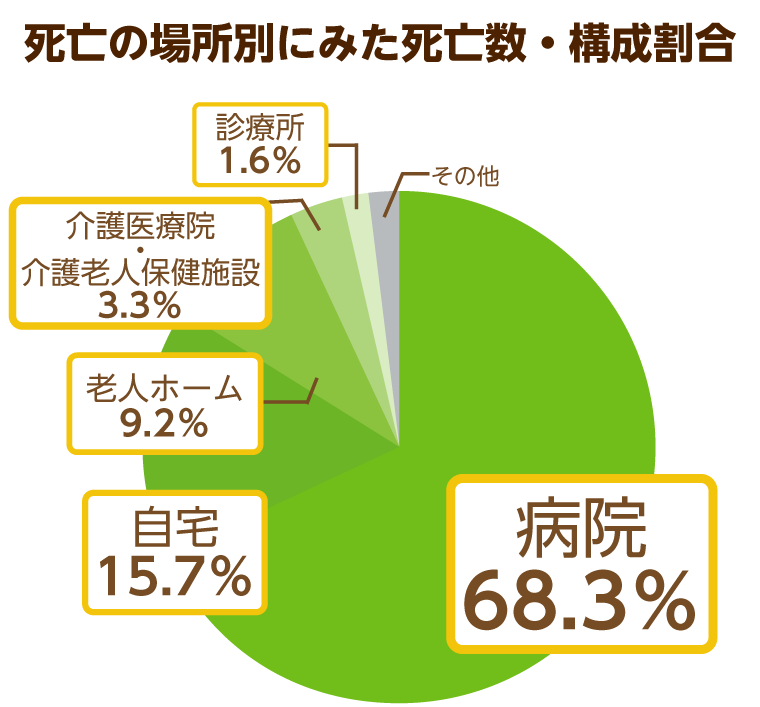

75%の人が病院で「最期」を迎える

厚生労働省の「人口動態統計」によれば、2020年に亡くなった人のうち、病院など医療機関で亡くなった人の割合は69.9%に上り、自宅で亡くなった人は15.7%のみとなっています。

自宅で最期のときを迎えたいと考えている人は多いですが、その望みが叶えられていないのが現状です。1951年当時、医療機関で亡くなった人の割合は11.7%、自宅で亡くなった人は82.5%でした。

しかしその後、次第に医療機関で亡くなる人の割合は増えていき、1976年には割合が逆転。1999年には医療機関で亡くなる人が8割以上という状況になりました。

欧米諸国では医療機関で亡くなる人の割合は5割程度なので、日本での「病院死」の割合は他国と比べても高めであると言えるでしょう。

病院で亡くなる人が日本で増えてきた理由としては、国民皆保険制度により、国民の誰もが特別大きな費用負担を受けずに終末期医療を受けられるようになった、ということがまず挙げられます。

核家族化で一人暮らしの高齢者が増え、家族に看取られる環境にない人が増えたことも理由のひとつでしょう。

また、訪問診療や訪問看護、あるいは訪問介護などの人材不足が影響し、サービス提供体制が十分に整備されて活用されているとは言えない状況も続いています。

こうしたさまざまな要因が影響し、在宅で最期を迎えることが困難な状況が続いているのです。

終末期医療の費用

では、ターミナルケアを行うには、どれほどの費用がかかるのでしょうか。次で詳しくみていきましょう。

ターミナルケアにかかる自己負担額

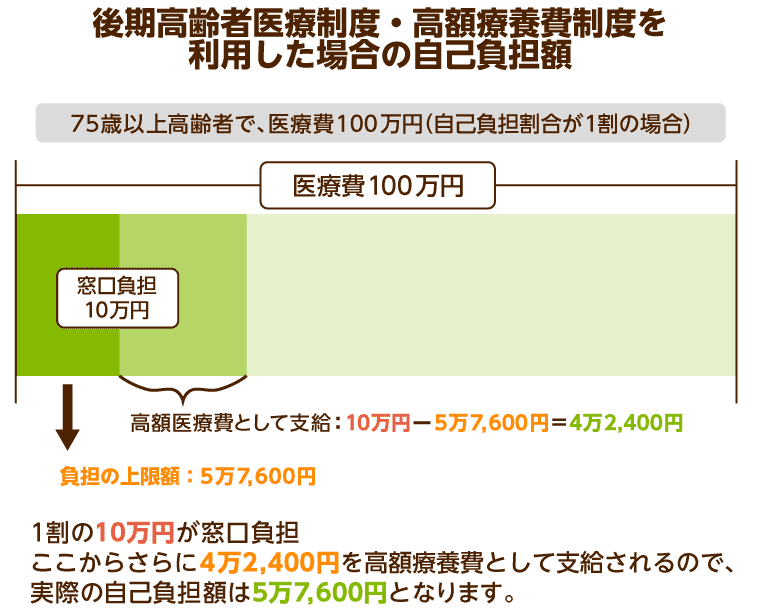

後期高齢者医療制度によって75歳以上の後期高齢者の窓口医療費負担は原則1割と決まっています。これは終末期医療のターミナルケアについても同様(※現役並み所得者は3割)です。

2022年10月より、一定以上の所得のある(75歳以上の方など)は現役並み所得(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

そのため、病院で最期を迎えるまでにかかった治療費の1割を、自己負担することになります。いざ手術なども伴う入院となれば、医療費は数十万円かかってしまうこともあります。

そう聞くと、心配になる方もいらっしゃるかもしれませんが、医療費については、原則70歳以上の自己負担額は、1ヵ月の上限が5万7,600円、外来に関しては1万8,000円となっているので、終末期医療費の本人負担額がそれ以上になることは基本的にはありません(厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」より)。

また、現役並み所得者については、所得水準により上限額が分けられています。

低所得者の場合、所得に応じてこの金額からさらに上限額が下がっていくので、何百万円、何千万円というような高額な負担を心配する必要はありません。

とは言え、ターミナルケアの方針や治療内容にもよりますが、治療費に加えて、入院には部屋代や寝具代、差額ベッド代などの費用がかかります。

特に部屋代は、個室を使った場合、健康保険の適用外となり全額自己負担となるということは頭に入れておいた方がいいかもしれません。

人生の幕を閉じるときまでお金の心配をしなければならない…ということのないように、自分のエンディングの瞬間までにどのくらいお金がかかりそうなのかを次で見ていきましょう。

人の一生にはどの程度の医療費が使われるのか

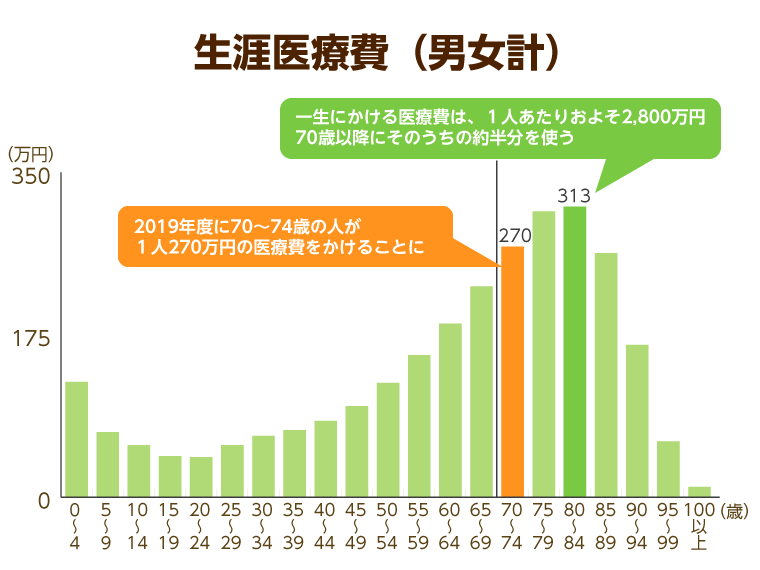

厚生労働省の推計によると、日本人の生涯医療費の平均額は約2,789万円。男女の内訳では、男性が2,691万円、女性が2,892万円です(厚生労働省「令和元年度生涯医療費」より)。

特に70歳以上になると、病気を抱え医療費は大きくなる傾向があり、生涯の医療費の約5割がこの時期に占めている計算になります。

厚生労働省の「患者調査」によると、脳血管疾患、神経系の疾患、がん、心疾患などの病気や骨折が、入院を必要とする高齢者に起こりやすいといわれています。

このうち、入院期間が長期になりやすく治療費も高額になる脳血管疾患は、平均入院日数が78日以上かかり、入院費は治療の内容によっても変わりますが300万円前後必要という報告もあります。

ただ、医療費は医療保険から7~9割が支給されるので、患者本人が負担する額は本来かかる費用の1~3割のみです。

さらにその自己負担額についても、所定の限度額を超えた場合は「高額医療費」として医療保険から給付を受けられるので、実際に負担する医療費はそれほど高額にはならないでしょう。

医療費をできるだけ低く抑えたいならば、体を健康に保つことが大事です。栄養バランスのとれた食事を取り、日ごろから運動に取り組むなど生活習慣に配慮し、健康を維持しながら老後生活を送ることが大切だと言えます。

終末期医療への備えを

終末期にかかる医療費

人の命には限りがあり、いつかは死という瞬間を迎えます。自分自身の最期のときをよりよく迎えるために、最近話題になっているのがエンディングノートなどを使った「終活」です。

エンディングノートとは、自分の最期を見据えて記録を残すノートのこと。家族への思いや、人生の振り返り、遺品整理、医療のこと、葬儀のことなどを書いておきます。

終活にはお墓やお葬式、相続の準備などが挙げられますが、同じくらい重要なのが終末期のための医療費の備えです。

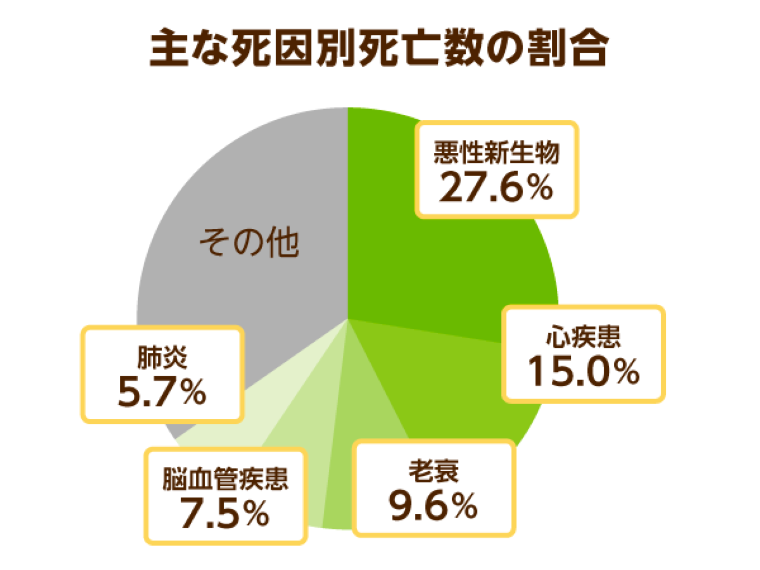

日本人の死因別死亡数を見てみると、上位3位が「悪性新生物(がん)」「心疾患」「老衰」となっており、何らかの病気が原因でなくなる方は63.9%と過半数を占めています。

ここから分かるのは、多くの人が何らかの医療処置を受けながら最期のときを迎えるということです。

また、人が亡くなる場所に関する2020年の厚生労働省の調査を見てみると、病院で亡くなる方が圧倒的に多くなっています。この結果から、人の終末期は病院で迎えるケースが多く、それに対しての医療費が必要になることが想定できます。

こうしたデータからもわかる通り、多くの方が終末期には何らかの医療的ケアを受けています。

1人の人が一生のうちに使う医療費の約半分が死亡前の2ヵ月に使われる、つまり終末期医療費とも言われています。最期も安心して医療ケアが受けられるよう、費用面での準備をしておきたいものですね。

リビングウィルを考えてみる

リビングウィルとは、どのような最期を迎えたいか、医療や介護に何を望むのかなど、病院や家族に知らせるため、患者本人の判断能力が十分なうちに示す意思表示です。

病気の進行により余命が早まるのか、自分の意思表示ができなくなったときに、してほしいケアやしてほしくない治療、延命治療など、患者の希望をリビングウィルに記します。

ただし事前に将来起こるかも知れない意思を示した場合は、適切な自己決定とみなされないこともあります。

1度記入してみて、途中で考え方が変わった場合でもリビングウィルは何度も書き換えられます。

終身利用が可能な老人ホームを探す今後の終末期医療について

介護・医療政策の変化

終末期医療にどれくらいの医療費がかかるかという調査は、いろいろな方法で行われており、その結果にばらつきがあります。

2007年に財務省がまとめた資料によると、亡くなる1ヵ月前までにかかった医療費を終末期医療費として捉えた場合、1人当たりの終末期医療費の平均額は、総額で112万円という結果になっています。

この金額に2013年に医療機関で亡くなった70歳以上の高齢者の数約80万人をかけると、1年間にかかる終末期医療費は約9,000億円。2013年の国民医療費は約42兆円となっているので、医療費のうち約2%の金額が終末期医療費として使われているかがわかります。

さらには、終末期医療というのは正確には、「亡くなる1ヵ月前」と決められるものではなく、長い場合は半年ほどの期間となるので、実際はこの試算よりも多い金額となっていると見込まれています。そのため、国の財政的には、終末期医療費は頭を悩ませる問題となっているのです。

こうした医療費問題からも、国の介護・医療政策が「施設から在宅へ」という流れになっているのです。

多くの高齢者が自宅でのターミナルケアを希望することも理由のひとつではありますが、医療費の削減という意味でも、ターミナルケアを在宅で行うという施策が推し進められるのは自然な流れだと考えられます。

2018年に終末期医療ガイドラインが改定

2018年3月、厚生労働省は「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を改訂したことを発表しました。

今回の改訂は、在宅や施設での療養や看取りのニーズが拡大化しつつある現状と、現在全国の市区町村自治体で進められている「地域包括ケアシステム」の構築を踏まえた内容となっています。

また、近年海外で普及し始めている「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」の概念を取り入れ、医療と介護の現場での周知化を目指しているのも、新ガイドラインの特徴です。

ACPの定義については「人生の最終段階の治療・療養について(話し合いの時期は人生の最終段階に限ることなく)患者・家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセス」と示されています。そのため、ACPは患者さん自身のみで決めるのではなく、家族や患者さんが信頼している人々、そして医療従事者とともに話し合うことが望ましいとされています。

改訂を行うにあたって、「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」が行われ、その結果、以下の3つの観点から改訂が行われることが決まりました。

- 本人の意思は時間とともに変わるため、医療とケアの方針に関する話し合いを、繰り返し行う

- 終末期になると本人が自分の意思を伝えられない状態になることが想定されます。その場合に備え、本人の意思を推定できる家族など信頼できる人も含めて、事前に何度か話し合っておく

- 病院のみならず、在宅介護の場や介護施設での介護を想定したガイドラインとする

以上の3つの観点を踏まえて、実際に行われた改訂のポイントは以下の5つです。

- 病院での延命治療への対応を想定するだけでなく、在宅医療や在宅介護の場でも活用できるガイドラインにするために、以下の2つの見直しを実施していること

●ⅰ.ガイドラインの名称を「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に変更

●ⅱ.ガイドラインが想定している「医療・ケアチーム」には「介護従事者」も含まれていることを明確化 - 心身状態が変化するにつれ、本人の意思も変わり得るので、医療およびケアの方針や、どのような終末期の生き方を望むかなどを日ごろから繰り返し話し合う「ACP」の重要性を強調していること

- 本人が自分の意思を伝えられない心身状態になる前に、「本人の意思を推定する人」として、家族など信頼できる人を前もって定めておくことの重要性を強調していること

- 一人暮らしの高齢者が増えることから、3つめのポイントにおける「信頼できる人」の対象を、「家族」から親しい友人を含む「家族など」に拡大していること

- 話し合った内容については文書にまとめておくようにし、本人や家族、そして医療・ケアチームの間で共有することの重要性を強調していること

以上より延命治療については、本人の意思を継続的に確認しつつ、医療・ケアチーム・家族で共有をしておくことが大切です。

延命治療がターミナルケアの方向性を決める

現在、延命治療に明確な定義はありません。一般的には、終末期の患者に対して行う「生命を維持するために行われる医療行為」とされています。

かつての医療現場では、たとえ終末期の患者であってもできる治療をすべて行い、本人が生きている限り治療をやめない、というのが一般的な考え方でした。

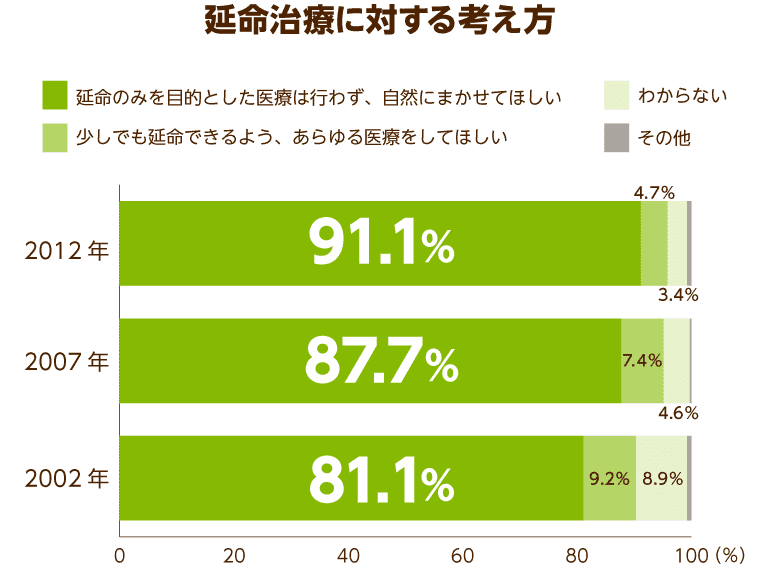

しかし、こうした考え方はここ10~20年で変化してきたと言われています。下記のグラフから、2012年時点では、約9割の人が自然な死を望んでいることがわかります。

また、延命治療を行っても容体は回復せず、本人、家族も身体的・経済的につらい思いをすることは少なくありません。また、患者本人が望まない延命を施すことで、「尊厳死」を迎えられなくなることも考えられます。

ここで尊厳死とは、医師が最大限に患者の尊厳を認め、延命治療を行わずに死を自然に迎えることです。

こうしたことから、延命治療に疑問を投げかける見方が広まっていったのです。

ただ、延命治療は「受けるか受けないかのどちらか」というわけではありません。

ここでポイントになるのは、「途中でやめても良い」ということ。例えば、「遠方で暮らす家族が、看取りに駆け付けるまでは人工呼吸器をつけていたい」といったこともできるわけです。

単純な二択ではないだけに、「本人の意思」は重要であると言えるでしょう。

そのため延命治療を巡ってはさまざまな議論や問題点があり、尊厳のある死を迎えたいという患者の意思を尊重できるよう「尊厳死」法を制定すべきである、という意見もあります。

終末期をどう迎えるかは、国民一人ひとりが考えなければならない問題とも言えるでしょう。

延命治療をどうするかについては、今のうちから家族と話し合っておくのが大事なのかもしれません。

尊厳死と安楽死の違い

人間の尊厳を守って自然な死を待つ、いわゆる本人らしさを残したまま最期を迎えるのが尊厳死です。

延命治療をすると本人らしい最期を迎えられない場合があります。決して、なんの対応もしないのが尊厳死ではないのです。

ただし、尊厳死は安楽死を認めるのではという問題につながっています。安楽死は尊厳死とは違い、末期の患者に対して苦痛を取り除き、死期を早めて安らかな最期を迎えることを意味します。

ここで気をつけたいのが、尊厳死と安楽死は同じ延命治療をしない考えですが、最期の選択の意味は異なります。

尊厳死は自然に身を任せ、残りの人生を自分らしく生きて寿命を迎えるに対して、安楽死は寿命を意図的に縮めるという選択です。

この記事のまとめ

この記事のまとめ- 終末期医療(ターミナルケア)は、残りの人生の最期を自分らしく過ごすためのケア

- 終末期医療には身体的ケア、精神的ケア、社会的ケアの3つがある

- ターミナルケアは病院や施設、自宅で受けられる

- 1人あたりの終末期医療費の平均は総額112万円

- 延命治療で自分らしい最期を過ごす尊厳死を迎えられない場合がある

他の人はこちらも質問

終末期医療はいつまで?

終末期医療には「いつまで」という決まりはありません。長い場合だと、終末期医療は半年ほどとなります。

ターミナル期とはいつから?

ターミナル期の始まりについて、具体的な表記はありません。一般的な判断の基準は、病気の治療による回復の見込みがない、余命数ヵ月以内の場合です。

ターミナルケアは何をする?

ターミナルケアでは、自分らしく人生の最期を迎えるために、病気の痛みや不快感を取り除く身体的ケアをします。また普段通りに過ごせるような環境づくりをする精神的ケア、経済的・精神的負担を緩和する社会的ケアもあります。

看取りって何?

看取りとは、延命治療をせず慣れ親しんだ自宅や施設などで最期を迎えるためのケアです。穏やかな生活ができるようにコミュニケーションを取ったり、体調管理に欠かせないケアなどを施します。

この記事の

この記事の