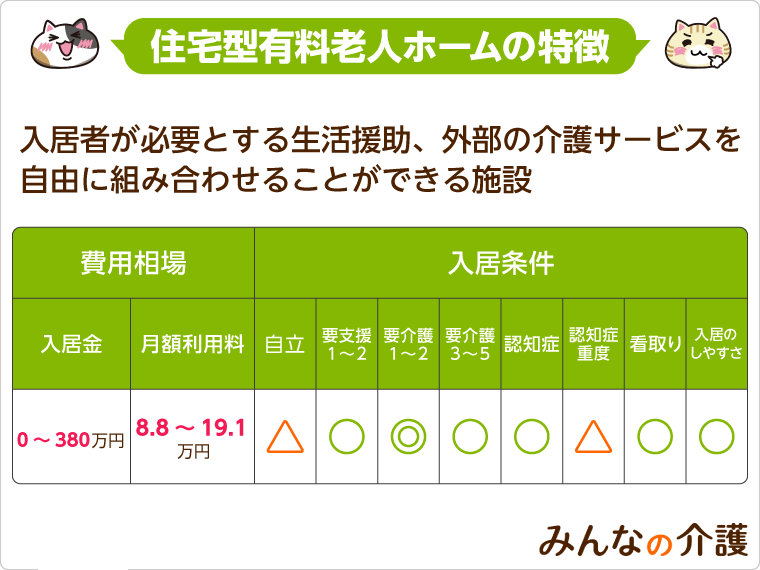

住宅型有料老人ホームとは

住宅型有料老人ホームとは、 生活支援等のサービスがついた高齢者向けの老人ホームです。

施設内はバリアフリーで、⼿すりやスロープがされ、高齢者が安⼼して⽣活できる環境が整えられています。

身体状況に合わせたサービスを利用できる

住宅型有料老人ホームでは、 入居者が必要とする生活援助、外部の介護サービスを自由に組み合わせることができるので、一人ひとりに合ったペースで生活できる環境です。

そのため、今まで在宅介護の際に利用していたサービスも継続して利用することができます。

基本的には 自立~軽度の要介護の60歳以上の方が対象ですが、状況によっては若い方でも入居できるケースもあります。また、施設によっては、要介護の高い方も入居できる施設もあります。

医療体制もさまざまで、 医療サービスがほとんどない施設から、近くの病院と提携している施設・医療ケアを行える施設まで幅広い種類があります。

レクレーションやイベントが充実

住宅型では、入居者が楽しめるよう、レクリエーションやイベントが充実しています。

入居後は、入居者同士でコミュニケーションを取りながら楽しく日々を過ごすことができ、毎日の生活の活力になるでしょう。

レクリエーションが盛んな施設では、囲碁や将棋のほか、華道や茶道などの講師を呼んで本格的な習いごとを実施しているところもあります。

レクリエーションには⼼⾝機能やコミュニケーション機能を維持・向上させる効果が期待できます。

住宅型有料老人ホームの入居条件

住宅型有料老人ホームの多くが、入居条件として「60歳以上」などの年齢制限を設けています。

ただし、施設と入居希望者の状況によっては、60歳以下でも入居できる場合もあるので、もし希望する場合は施設側に相談すると良いでしょう。

入居条件は施設ごとに異なる

住宅型有料老人ホームは介護を必要としていない自立の方から要介護の方まで幅広く受け入れていることが多く、受け入れ条件が一律で定まっているわけではありません。

なかには外部の医療機関などと連携し、胃ろうや気管切開など医療ケアに対応できる施設がある一方で、嘱託医を持たず医療体制が整っていない施設もあります。

住宅型有料老人ホームの入居難易度

住宅型の入居難易度は比較的低めです。費用面やサービス、施設数などから、「住宅型」の入居難易度を解説していきます。

費用面では、住宅型は施設ごとに価格に差があるので、それぞれの金銭事情に合った施設を選択しやすいという特徴があります。

また、サービスや設備の状況も施設によって異なるので、本人のニーズに適した入居先を見つけやすいです。

近年では、施設数が急速に増え続けており、有料老人ホーム全体の約3割が「住宅型」となっています。

施設数が多く、自分の希望する条件に適した施設が見つけやすいことを踏まえると入居難易度は比較的低めであるといえます。

入居率は高い

厚生労働省の調査(2017年公表)によれば、住宅型有料老人ホームの入居率は88.0%に上り、「介護付き有料老人ホーム」(87%)や「サービス付き高齢者向け住宅(特定施設ではない)」(84.8%)などよりも高い数値です。

そのため、「以前に確かめたときは部屋に空きがあったのに、後日調べると満室になっていた」というケースも十分に起こり得ます。

「住宅型」への入居を考えているなら、施設側に入居条件を早めに確認するなど、スピーディな施設選びをすることが重要です。

住宅型有料老人ホームのサービス

住宅型有料⽼⼈ホームの特徴のひとつが、 さまざまな⽣活援助サービス、介護サービスを入居者の必要に応じて⾃由に組み合わせて利⽤できるという点です。

施設内で提供される、生活援助サービスの内容には、⾷事の提供、洗濯、掃除、見守りおよび生活相談といったものがあります。

介護・医療ケア

住宅型は法律で看護職員の配置が義務付けられていません。そのため、医療サービスは施設ごとで大きな差があります。

しかし、看護職員が配置されていない施設であっても、外部の訪問看護を利用して看護職員のサポートを受けられる施設もあります。そうした施設なら、感染症にかかっている方や胃ろう、ストマ、気管切開などの医療行為を要する方でも施設で医療ケアを受けられます。

また、介護サービス事業者や医療機関と連携をして、健康管理や内科の往診、歯科検診を受診できる施設もあります。

介護サービスは外部の事業者を利用する

施設に入る以前から自宅で介護サービスを利用していた方のなかには、「入居後も同じサービスを利用し続けたい」と思う方も多いのではないでしょうか。

住宅型有料老人ホームでは、在宅介護の場合と同様、訪問介護やデイサービスなど介護保険の居宅サービスを利用することになるので、自分の受けたい介護サービスを自由に選択することができます。

自宅で受けていた介護サービスを継続利用することもできるので、その点は施設介護を行う介護付き有料老人ホームにはないメリットです。

居宅介護支援事業所が併設していることが多い

ケアマネージャーのいる居宅介護支援事業所を併設する住宅型は多くあります。事業所があることで、介護サービスの相談から契約までスムーズに進みます。

どんな介護サービスを利用すればいいか悩んだときには、居宅介護支援事業所を活用して自分に適したサービスを組み合わせ、納得のいく介護サービスの利用してみてください。

契約から利用までの手間を大幅に短縮できるため、早々に介護サービスを利用したい方に便利です。

医療ケアの提供は義務付けられていない

住宅型有料老人ホームは、医療ケアを提供することを前提とした施設ではありません。

外部の医療機関と連携している施設もありますが、医療に関する規定が特になく、医療体制が整っていない住宅型有料老人ホームも珍しくありません。

そういった施設の入居者が医療ケアを受ける場合は、基本的に自ら医療機関に出向く必要があります。

食事は個別に対応してもらえる

食事は栄養士の管理のもと、1日3食に加え、おやつの提供が多くの施設で行われています。

食事に関しては、食べ物を咀嚼する力や飲み込む力が弱い方、あるいは塩分摂取量の調整が必要な方やアレルギーを持っている方など、入居者の状態に合わせて個別対応してくれる施設がほとんどです。

入居者の身体状況に合わせた食事が用意されている

住宅型有料老人ホームでは、高齢者の嚥下(えんげ)能力に合わせて、介護食が用意されています。それぞれの特徴は以下の通りです。

- ソフト食

- 食材をゆでたり、煮込んだりして柔らかくした食事です。

噛む力が弱くなった方や飲み込む力が衰えた方に向いています。 - きざみ食

- 食材を細かく刻んだ食事です。

噛む回数が少なくて済むので、噛む力が弱くなった方や飲み込む力が衰えた方などに向いています。 - ミキサー食

- 食材をミキサーにかけて、飲み込みやすくした食事です。

飲み込む力が衰えた方に向いています。

施設で出されている食事は、見学時に試食できることが多くなっています。可能であれば施設に伝え、試食するようにしましょう。

家族が楽しめる食事関連のイベントも多種多様

住宅型有料老人ホームは レクリエーションが充実しているだけでなく、食事関連のイベントに力を入れている施設も多いです。

入居者の家族を招いてマグロの解体ショーを行う施設や、定期的に出張のすし屋がやって来る施設、職人が目の前で作った打ち立てのそばを味わえる施設などもあります。

どのようなイベントが行われているかは、事前にパンフレットなどで確認できます。

住宅型有料老人ホームの費用

住宅型有料老人ホームの費用相場

続いて、住宅型老人ホームの費用を解説していきます。住宅型有料老人ホームの費用の目安は以下の通りです。

| 入居一時金 | 月額利用料 | ||

|---|---|---|---|

| 平均値 | 中央値 | 平均値 | 中央値 |

| 64.1万円 | 5.5万円 | 13.9万円 | 12.5万円 |

2025年07月13日更新

⼊居にかかる費⽤は、⼊居⼀時⾦と⽉額利⽤料があります。

月額利用料には一般的に、家賃・管理運営費・⾷費・⽔道光熱費などの雑費のほか、介護保険の⾃⼰負担分(通常1割で、所得によっては2割~3割)が含まれます。

介護サービス利用料は「使っただけ」支払う

住宅型有料老人ホームで介護保険を利用する場合は、自宅で訪問介護やデイサービスを利用する場合と同じように、介護度と地域によって介護保険の適用上限額が決まっています。

介護度の重い⽅では介護サービスを利⽤する回数が多くなり、介護保険の支給上限額を超えてしまいます。

上限を超えると、超えた分の介護サービス費用は10割、つまりすべてが⾃⼰負担となってしまいます。

一方、介護度の低い方にとっては、介護サービスを利用する回数が多くないので介護保険の上限を超えることも少なく、費用を安く済ませることができます。

以下は、介護保険サービスの要介護度別自己負担額(1割の場合)の一覧です。

| 支給限度基準額 | 自己負担額 | |

|---|---|---|

| 要支援1 | 5万320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 10万5,310円 | 1万531円 |

| 要介護1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 |

| 要介護2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 |

| 要介護3 | 27万480円 | 2万7,048円 |

| 要介護4 | 30万9,380円 | 3万938円 |

| 要介護5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 |

※30日分の料金です。

【種類一覧表あり】介護保険サービスとは?内容や自己負担額を専門家が解説

なお、福祉用具のレンタルも介護保険を利用して受けることができるため、ほぼ自宅で生活するのと同じ感覚で介護保険サービスが利用することができます。

自己負担の限度額内になるようにケアプランを作成してもらえる

住宅型有料老人ホームの多くが生活相談員として、介護支援専門員(ケアマネージャー)や社会福祉士を配置しています。

そのため、介護保険サービスが自己負担の限度額内となるように、ケアプランを作成してもらえるケースもあります。

「これまで通っていたデイサービスを継続して利用したい」などの希望がある方は、気軽に相談してみましょう。

住宅型有料老人ホームの人員基準

介護付きでは人員配置の義務が設けられていますが、住宅型の人員配置は義務がありません。

施設長(管理者)は1人と定めていますが、以下の職種の配置は施設で決めることができます。

- 介護職員

- 看護職員

- 生活相談員

- 機能訓練指導員

その他に配置する管理栄養士、調理員、事務員、宿直者なども義務はないため、施設ごとの必要数に応じて配置します。

配置の義務はないため、施設によって大きく違う

住宅型は人員配置の義務がないため、施設によってサービスは違います。

看護職員が充実した施設もあれば、機能訓練指導員が充実した施設もあり、人員の特徴は施設で大きく異なります。

施設の必要数やサービスに応じて人員配置をするので、入居を検討する前に必ず人員体制を問い合わせておきましょう。

住宅型有料老人ホームの居室と設備

住宅型有料老人ホームには、高齢者の生活を支えるさまざまな設備が備わっています。

居室や浴室などの基本的な共同設備をはじめ、食堂とリビングを兼ねる共同生活室、さらには理美容室や売店、健康管理室などを備えている施設も多いです。

居室

住宅型の居室は個室で1人当たり13㎡以上です。相部屋の入居の場合は26㎡以上が必要です。

設置すべきものは主に以下の通りです。

- ナースコール

- スプリンクラー

- 洗面所

- トイレ

- 収納設備

しかし、階ごとの共有スペースに洗面所やトイレを適当な数の設置が可能であれば、必ずしも居室に設置する必要はありません。

1日の大半を過ごす居室は、快適な生活ができるかを確認することが大切です。

広さはもちろん、キッチンや浴室をはじめとする設備の充実度や室温までチェックしましょう。

食堂・リビング

共有スペースである食堂と機能訓練室は、1人当たり2㎡以上の基準が設けられています。

食堂は多くの方が利用する場なので、開放的な空間設計になっている施設が多いです。また、機能訓練室と食堂を併設している場合があります。

食堂とリビングは、食事のときはもちろん、普段から多くの入居者が集まり、お互いに交流を深める場所です。

高級な施設の場合、 レストランのような仕様になっており、自分の好きな時間に食事をすることもできます。

トイレや浴室などの水回り

共有設備としてトイレと洗面所を設置する場合は、入居者5名に付き、概ね1ヵ所を各階に配置すると定められています。

浴室は入居者10名に付き、概ね1ヵ所です。身体が不自由な方も安全に入浴できるように、機械浴や個浴などさまざまな浴槽を設置します。

施設の水回りには、入浴設備や居室の洗面台、トイレなどがあります。

特に注意が必要なのは入浴設備で、現在の身体状況だけでなく、長いスパンで今後の生活を考えて検討することが必要です。

例えば要介護度が重い方の場合、共同の浴場で介助を受けながら入浴することが多く、居室内にある浴室はほとんど使わないというケースも少なくありません。

どのくらいの心身状態になるまで入居し続けるのかを踏まえたうえで、入居先選びをすることも大事です。

娯楽施設

紹介している通り、施設ごとに設備状況は大きく異なり、豊富なバリエーションがあります。

特に施設によって差が大きいのは、居室と共同生活室です。

それぞれの広さに加えて、居室ではトイレや浴室、キッチンなどの設備、共同生活室ではアトリエ・カラオケ・麻雀卓・図書室の有無などで差が出てきます。

なかにはフィットネス室・プール・ゲストルームを備えている施設もあります。

事前に見学などを重ねて、施設ごとの特徴をしっかりと見極める必要があります。

住宅型有料老人ホームのメリット・デメリット

続いて、住宅型を選ぶメリットとデメリットを紹介していきます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

メリット:必要に応じて介護サービスを利用できる

住宅型を選ぶメリットは、必要に応じて介護サービスを選択できるという点です。

そのため、これまで利用していたサービスを継続して使うことができ、安心です。必要に応じて福祉用具をレンタルすることもできます。

また、生活相談員が在籍している住宅型有料老人ホームなら、日常の困りごとだけでなく、最適な訪問・通所介護サービスに関して相談することもできます。

デメリット:介護度が高くなると退去となる場合も

デメリットは、特別養護老人ホームなどの公的施設よりは費用が高めになる点です。

さらに、外部の介護サービスは自分で選ぶ必要があり、介護保険の自己負担上限額を超えると全額自己負担になるので注意が必要です。

また、入居中に介護度が高くなってしまった場合は、入居継続ができなくなるケースもあります。

最近では看護師が常駐している施設もあり、寝たきりの場合でも入居が続けられる施設もあるため、費用や入居条件を事前にチェックしておくことが大切です。

住宅型有料老人ホームとほかの施設との違い

続いて、住宅型がサ高住や介護付きとどのように違うのか解説していきます。

サービス付き高齢者向け住宅との違い

サ高住は国土交通省が管轄するバリアフリーが完備された賃貸住宅で、全国的に増えています。

それに対し、住宅型は厚生労働省が管轄する介護施設です。サ高住同様、住宅型の数も増えており、有料老人ホーム全体の約3割を占めています。

以下で住宅型とサ高住の違いを比較しました。

| 住宅型 | サ高住 | |

|---|---|---|

| 入居条件 | 自立~軽度の要介護度かつ60歳以上 | 自立かつ60歳以上 |

| 入居一時金 | 0円~380万円 | 0~27万円 |

| 月額利用料 | 8.8~19.1万円 | 11.1~20万円 |

| サービス内容 | 食事提供、レクリエーション | 安否確認、生活相談 |

なお、サ高住、住宅型どちらも、介護サービスは併設もしくは外部の事業所からサービスが提供されます。

契約形式の違い

一般的な住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とで最も大きく異なる点が、契約形式です。

サ高住の場合、住宅部分について「建物賃貸借契約」を交わし、生活支援サービスは、別途サービス利用契約を結びます。

一方、住宅型有料老人ホームでは、「利用権方式」という契約を締結するのが一般的です。

それに対して、住宅型有料老人ホームでは、住居もサービスも同じ事業者によって一体的に提供されるので、利用権方式という契約形式をとっています。

「建物賃貸借方式」と「終身建物賃貸借方式」って?

サ高住と住宅型の大きな違いである契約方式の内容を以下で解説します。

- 建物賃貸借方式

- 入居時に敷金を支払い、毎月家賃を支払っていく、一般的な賃貸物件を借りる際に結ぶ契約。

仮に契約者が亡くなった場合であっても、借地権が配偶者・親族に相続されていれば、契約は継続していく。 - 終身建物賃貸借方式

- 契約者本人が亡くなった時点で契約は終了となり、借地権の相続ができない。

夫婦で入居している場合、配偶者が死亡した後も住み続ける権利が認められる場合もある(都道府県知事の認可を受けた施設のみ)。

介護付き有料老人ホームとの違い

介護付きと住宅型の違いを以下にまとめました。

| 介護付き | 住宅型 | |

|---|---|---|

| 自立 | ||

| 要支援 | ||

| 要介護 | ||

| 入居一時金 | 0~1,380万円 | 0~380万円 |

| 月額利用料 | 14.5~29.8万円 | 8.8~19.1万円 |

| 食事のサービス | ||

| 介護サービス |

※詳細は施設にお問い合わせください。

入居期間の違い

住宅型有料老人ホーム

住宅型では、日常生活を問題なく送れる状態(自立)はもちろん、介護が必要になっても外部事業者から居宅サービスを受けることで生活を続けられます。

ただし、施設によっては重度の要介護状態になると対応しきれなくなり、退去や転居になる場合があるので、注意が必要です。

介護付き有料老人ホーム

介護付きは、 基本的に終身の利用ができ、重度の要介護状態になって住み続けることができます。

医療サービスの提供体制が整い、看取り対応ができる施設も多くなっています。

サービス内容の違い

住宅型有料老人ホーム

食事の提供など生活支援サービスは提供されますが、介護サービスは外部の事業者が提供する訪問介護や通所介護などのサービスを利用します。

心身状態に合わせて、利用するサービスを自由に選択できるという点が特徴です。

介護付き有料老人ホーム

介護付きは、介護保険適用のサービスである「特定施設入居者生活介護」を提供する施設として指定を受けています。

施設所属の介護スタッフが、要介護状態の方を対象に食事や入浴などの日常生活の介助や機能訓練などの介護サービスを提供します。

費用の違い

住宅型有料老人ホーム

入居一時金を支払うという点では、介護付き、住宅型ともに同じですが、介護費に関して住宅型の場合は外部の事業者を利用することになるため、施設が請求する月額利用料には含まれません。

ただ介護度別に定められている支給限度額を超えると高額になるので、その点は注意が必要です。

介護付き有料老人ホーム

毎月かかる介護サービスの費用は要介護認定の段階ごとにあらかじめ定められており、どれほどサービスを受けても定額です。

そのため、重度の要介護状態の方でも安心して介護サービスを受けられます。

住宅型有料老人ホームを検討している方におすすめの施設

ここまで住宅型有料老人ホームに関して紹介してきましたが、特徴は掴めたでしょうか。ここでは住宅型を検討している方におすすめの施設を紹介します。

一人暮らしに不安を感じている方はサ高住

サ高住は安否確認と生活相談サービスがあり、一人暮らしに不安を感じ始めた方におすすめです。

館内はバリアフリー完備で、スロープや手すりが設置されているため、足腰が弱くなってきた方でも安心して過ごすことができます。

契約方法は通常の賃貸住宅と同様で、自身で日常生活を過ごせる自立した方を対象にしています。

介護が必要な場合は、外部の介護サービスの利用ができるので、介護が必要になったときも安心できます。

あくまでも賃貸住宅のくくりになるため、 自由度の高い生活を送ることができます。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

手厚い介護・医療サービスが必要な方なら介護付き

介護付きは24時間の介護職員の常駐、昼間は看護職員も常駐しているため、手厚い介護・医療サービスが受けられます。

介護付きのタイプによって自立〜要介護まで幅広く受け入れがあり、充実した設備やケアが揃っているので、介護度の高い方でも安心です。

また、レクリエーションやイベント、サークル活動が盛んに行われており、リハビリを目的としたレクリエーションを取り入れている施設もあります。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

住宅型有料老人ホームに関するQ&A

住宅型有料老人ホームに関して、よくある質問をまとめました。

老人ホーム入居までの流れは?

入居するまでの流れは以下の通りです。

- 施設を検索する

- 資料を取り寄せる

- 見学を予約する

- 見学・相談

- 審査

- 体験入居

- 入居

資料だけでは施設の雰囲気は掴めません。気になる施設を見つけたら必ず施設見学をしましょう。審査は施設ごとに異なりますが、数日〜1週間程度で決まることが多いです。

見学、契約どちらのときでも、疑問点を施設担当者に質問すれば必ず答えてくれます。施設選びで後悔しないためにも、気になることは遠慮せず質問をしましょう。

住宅型有料老人ホームの1日の流れは?

住宅型有料老人ホームは、一人ひとりに必要なサービスが利用できることから自由な生活が送れます。

レクリエーションの参加も自由なので自分のペースで生活できますが、おおまかな1日の流れをご紹介します。

住宅型有料老人ホームって何ですか?

住宅型老人ホームとは、必要な生活支援を受けながら、レクリエーションやイベントなどを楽しめる施設です。バリアフリーが整った施設内で、入居者は安心した生活を送ることができます。介護を必要としない自立した方を対象としており、介護サービスを受けたい方は外部から受けられます。

住宅型有料老人ホームは何法?

住宅型などの有料老人ホームは、老人福祉法第29条に規定されています。高齢者の心身の健康を保持して、安定した生活のための措置を目的としています。

介護付き有料老人ホームはどんな人が入る?

介護付き有料老人ホームとは、排泄や入浴などの介護サービスからレクリエーションやイベントまで、充実したサービスを受けられる施設です。また看護ケアも整っているため、安心できるでしょう。入居対象は原則65歳以上、自立〜要介護です。

老人ホームとはどんなところ?

有料老人ホームは高齢者が心身を健康に保てるように、介護サービス、生活援助、健康管理などのサービスを提供し、安定した生活を送る施設です。

介護付き、住宅型、健康型の3つのタイプがあり、施設ごとで提供するサービスは異なります。

住宅型有料老人ホームの選び方のポイントは?

住宅型有料老人ホームは要介護度が低い人、自立の人向けの施設が中心ですが、施設によっては充実した医療・看護体制を整えている場合もあります。

サービス内容や設備なども施設ごとに大きく異なり、こうした多様性は住宅型有料老人ホームの大きな特徴と言えるでしょう。

また、入居費用も施設によって幅があり、高級志向の施設から一般向けの施設まで多岐にわたります。

入居先選びの際は、さまざまな観点から各施設の特徴を吟味し、入居する本人の心身状態や生活スタイル、経済状況に合った施設を選ぶことが大切です。

事前の施設見学はもちろんのこと、必要に応じて体験入居も行い、入居後に後悔しないように十分な情報収集と比較検討を行いましょう。

この記事の

この記事の