特別養護老人ホームとは

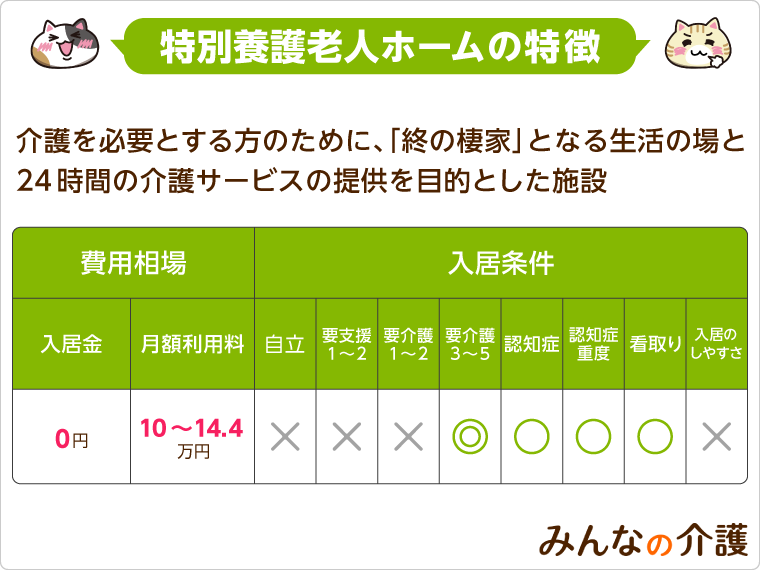

特別養護老人ホーム(特養)とは介護保険サービスが適用される公的施設の1つで、介護保険制度上は「介護老人福祉施設」と呼ばれています。

介護を必要とする方のために、「終の棲家」となる生活の場と24時間の介護サービスの提供を目的とした施設で、認知症の方の受け入れも可能です。

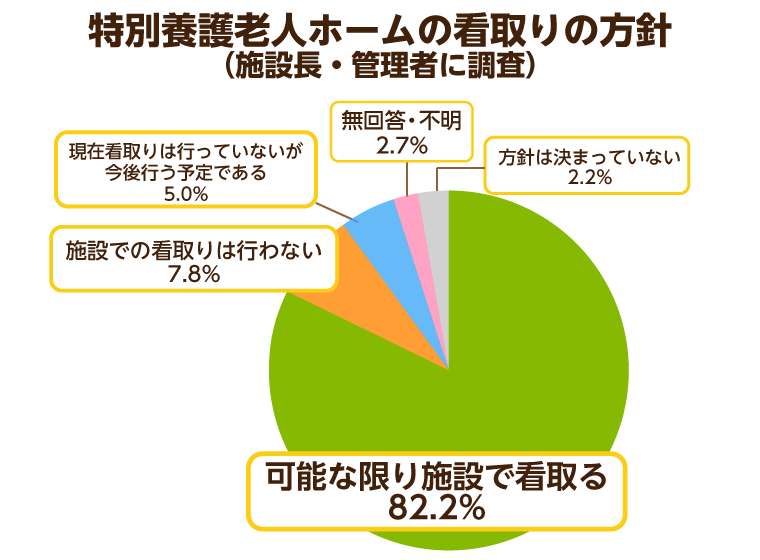

特養の6割以上は看取りを実施

特養は、介護度の高い利用者が多いため、看取りに対するニーズが高まっています。

高齢化が加速するなか、高齢者が最期をどこで迎えるのか、希望の場所で看取りを行うためにはどうしたら良いのかを国としても検討しています。

特別養護老人ホームでは、2006年から介護報酬に「看取り介護加算」が追加されました。

日本看護協会が公表した「介護施設等における看護職員のあり方に関する調査研究事業報告書」では、特別養護老人ホームの82.2%が看取りの方針として「可能な限り施設で看取る」ことが明らかになりました。

特養は退去になるケースもある

退去のきっかけとなるケースとして特に多いのは、体調の悪化により医療的ケアが必要となる場合です。

特養では専門的な医療ケアを受けることができないため、3ヵ月を超える入院が必要になった場合は退去しなくてはなりません。

また、認知症が悪化した場合も退去の原因になり得ます。

周りの入所者や職員に暴力を振るったり迷惑を及ぼしたりしてしまう場合は、退去を要請されることがあります。

いずれにしても入所の前に、退去の条件、退去になったケースについて確認しておくことが大事です。

入所後も、家族は定期的に施設を訪れたり、職員と連絡をとったりして、入所者の状態をできるだけ把握しておくようにしましょう。

老人ホーム入所の際には「プライバシーがしっかりした施設が良い」「自宅から近くの施設が良い」などと希望される方は少なくありません。

「みんなの介護入所相談センター」ではそのいくつもの要望に合わせた施設をご紹介できますので、是非ご相談ください。

入所条件は「要介護3」以上

特養がどのような施設かを確認できたところで、ここからは特養の入所条件を解説していきます。

特定疾病にかかっている方は40~64歳でも入所可能

特養の入所条件は、原則として年齢65歳以上で、介護保険の要介護認定で「要介護3」以上の認定を受けた方です。

ただし、特定疾病のある要介護3以上の方であれば年齢40~64歳でも入所可能です。

【介護保険】特定疾病とは?16種類一覧と診断基準、覚え方(第2号被保険者も対象に)

特養では寝たきりの方など要介護度が重度の方も受け入れています。

しかし、看護師の24時間体制での配置は義務付けられていないため、常時医療的ケアを必要とする場合は入所が困難となる場合があります。

また、感染症を持っている場合など、集団生活が困難と判断される場合も入所は難しいです。

出典:「特別養護老人ホームの重点化等について 」(厚生労働省)

要介護1~2の方の入所条件

特養の要介護度の条件は要介護3以上ですが、以下の条件に当てはまる場合には要介護1~2の方でも入所の対象となる場合があります。

- 要介護1~2で特養の入所対象になる場合

-

- 認知症により日常生活に支障をきたす症状や行動などが見られる

- 知的障害や精神障害などによる日常生活に支障が出る症状や行動、意思疎通が難しい症状が頻繁に見られる

- 同居する家族などから深刻な虐待を受けた疑いがあり、心身の安全確保が難しい

- 単身や同居家族が高齢や病弱などで家族の支援を受けられず、地域の介護サービスや生活支援の供給が不十分

特養入所の順番は、施設ごとで毎月開催される「入所判定委員会」で決まります。

介護度が重い、緊急性がある場合は判定の点数が高く、点数が高ければ高いほど早くに入所できます。

種類は「広域型・地域密着型・地域サポート型」の3つ

特別養護老人ホームには以下の3種類があります。

- 広域型特別養護老人ホーム

- 地域密着型特別養護老人ホーム

- 地域サポート型特別養護老人ホーム

それぞれの特徴を以下で紹介していきます。

1. 広域型特別養護老人ホーム

広域型特別用養護老人ホームは、定員が30人以上の特養で、どこに住んでいても入所申し込みが可能です。

2. 地域密着型特養

地域密着型特養は、定員が30人未満で、原則として施設が所在する市区町村に住民票がある人だけが申し込めます。

地域密着型特別養護老人ホームは、さらに以下の2つに分かれます。

サテライト型

サテライト型は、サテライト型居住施設とも呼ばれます。

定員が30人以上の特別養護老人ホームが本体施設となり、連携を取りながら別の場所で運営される施設です。

本体施設から通常の交通手段で20分以内に設置されています。

単独型

単独型は、通常の特別養護老人ホームと同等の設備や介護サービスを、単独で提供する小規模な施設を指します。

3. 地域サポート型特別養護老人ホーム

地域サポート型特別養護老人ホームは、在宅介護をしている方を対象に、見守りなどのサービスを提供する施設です。

特養と他の施設との違い

ここまで特養とはどのような施設かを見てきましたが、ここからは、他の施設と比較して、特養の特徴を深掘りしていきます。

まずは、ほかの介護保健施設との違いです。

ほかの介護保険施設との違い

介護保険施設は特養のほかに3種類あり、種類によって特徴が異なります。

- 特別養護老人ホーム(特養)

- 特別養護老人ホームは、日常的な介護を必要とする高齢者に、介護と生活援助サービスを提供します。

- 介護老人保健施設(老健)

- 介護老人保健施設は、リハビリテーションを必要とする高齢者の在宅復帰と在宅生活の継続を支援する施設です。

- 介護療養型医療施設(療養病床)

- 介護療養型医療施設は、長期的に医療を受ける必要に迫られた高齢者に、療養の機会を提供します。

2023年度末までに廃止される予定です。 - 介護医療院

- 介護療養型医療施設が廃止されるのを受けて新設された施設です。

それぞれの違いを、以下の表で比較してみましょう。

| 種類 | 入所金相場 | 月額相場 | 自立 | 要支援1~2 | 要介護1~2 | 要介護3~5 | 認知症 | 認知症重度 | 看取り | 入所の しやすさ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特別養護 老人ホーム |

なし | 10~ 14.4万円 |

||||||||

| 介護老人 保健施設 |

なし | 8.8~ 15.1万円 |

||||||||

| 介護医療院 (介護療養型医療施設) |

なし | 8.6~ 15.5万円 |

なお、これら介護保険施設を利用するためには、要介護認定を受けていることが必要です。

月々の利用料は発生しますが、介護保険が適用されるので自己負担額(1~3割)は抑えられます。

ただし加算されたサービス(例:口腔ケア、認知症ケア、個別機能訓練など)によって利用料は増え、自己負担額も増えることになる点には注意が必要です。

以下で、「介護老人保健施設」との違いについてもう少し詳しくみていきましょう。

介護老人保健施設との違い

介護老人保健施設(老健)とは、在宅復帰および在宅生活の継続を目的として、リハビリを中心とした介護・医療・看護などの包括的なケアサービスを提供する介護保険施設です。

また、特養では入所要件は原則として「要介護3以上」ですが、老健は「要介護1以上」。

特養で提供されるのは中度~重度の要介護者の生活を支援するサービスが中心ですが、老健では医師・看護師による医学的な管理の下、リハビリを重視したサービスが提供されます。

【図解】老健(介護老人保健施設)とは?入所条件や期間・強制退所時の対応方法を解説

養護老人ホームとの違い

養護老人ホームとは、生活環境や経済的な理由により困窮している高齢者が、自立した生活を送りながら社会参加できるように支援を行う施設です。

特養では原則として介護保険の要介護3以上の認定を受けた方が入所対象ですが、養護老人ホームでは「自立した生活を送れる高齢者」を入所者として想定しています。

また、養護老人ホームは特養と異なり、入所する際に行政の措置判断が必要です。入所にあたっては市区町村の入所判定員による審査を受け、それにクリアした人のみが入所できます。

【図解】養護老人ホームとは?入所理由や対象者・施設の役割を解説

有料老人ホームとの違い

有料老人ホームは企業・医療法人などの営利法人によって運営されている施設で、公的施設である特養とはその点が大きな違いです。

公的施設である特養は費用が安く手厚いサービスを受けることができますが、入所希望者が殺到し、ベッドや部屋が空くのを待つ「待機者」を抱える施設が多数あります。

一方、有料老人ホームは費用こそやや高めですが、即入所しやすく、サービス面と設備面で個性や魅力のある施設が多いです。

有料老人ホームの種類は「介護付き」「住宅型」「健康型」があり、入所条件はそれぞれ異なります。有料老人ホームの入所条件は施設ごとに異なり、多くの施設では自立~要介護2の方も入所可能です。

費用は居室のタイプごとに決まっている

特養を利用するために必要な費用はどうなっているのでしょう。毎月かかる費用には、以下のものがあります。

- 介護サービス費

- 居住費

- 食費

- 日常生活費

- その他の費用

民間の有料老人ホームと大きく異なるのは、入所一時金が不要な点です。以下は、月々の居住費(賃料)と食費の一覧です。

| 賃料 | 食費 | |||

|---|---|---|---|---|

| ユニット型 個室 |

ユニット型 個室的 多床室 |

従来型個室 | 多床室 | |

| 6万1,980円 | 5万1,840円 | 3万6,930円 | 2万7,450円 | 4万3,350円 |

※上記の金額は、利用者負担段階が第4段階(一般・市区町村民税課税世帯)の場合のものです。

出典:「介護保険施設における負担限度額が変わります」(厚生労働省)

介護サービス費

介護サービス費とは、介護・看護サービスを受ける際にかかる費用です。

介護保険サービスを利用しても、実際に負担する費用は所得に応じて1~3割です。費用は毎月定額で、要介護度が重くなるほど自己負担額が増えます。

入所する施設の居室タイプによっても負担額は異なってくるので事前にチェックしておきましょう。なお、費用は日本全国で共通です。

居住費(賃料)

居住費(賃料)は、通常の賃貸物件で言うところの「家賃」にあたる費用です。

特養の居住費(賃料)は、国が定めた「基準費用額」に基づいて設定されており、ユニット型個室や多床室など、部屋のタイプによって大きく異なるので注意しましょう。

有料老人ホームではベッドをはじめ家具類を自分で用意しなければなりませんが、特養ではあらかじめ備品として用意されています。

食費

食費は1日3食分として計算されるので、外出や外泊で食事を抜いたときでも、1日分が請求されるのが基本です。

ただし、入院もしくは数日にわたる外泊で施設に戻らないときは、食事を停止することができ、欠食分の請求は行われません。

なお、居住費と同じく、食費も国が定めている「基準費用額」に基づいて算定されます

日常生活費

特養では日々レクリエーションが行われていますが、そのときの材料費や準備費は、利用者側の負担となります。

そのほか、理美容代や被服費、お菓子などの日用品も必要になります。

ただ、おむつ代や、クリーニングまで必要としない私物の洗濯については、施設側の負担です。

その他の費用

特養では、基本サービス(食事や入浴など)以外のより手厚い介護サービスについては費用が「特別加算」されるので注意しましょう。

費用が加算されるケースとして多いのが「看取り介護」です。

特養を終身で利用するときに追加費用がかかります。

看取り対応の費用

費用は亡くなったあと、遡って計算されます。具体的な料金は以下の通りです。

- 死亡の31日前~45日前

- 1日あたり720円

- 死亡の4日前~30日前

- 1日あたり1,600円

- 死亡前日~前々日

- 1日あたり9,100円

- 死亡日当日

- 1万9,000円

日常生活継続支援加算

特養の費用でを知るうえで注意したいのは「日常生活継続支援加算」です。

入所者6人あたり1人以上の介護福祉士が常勤していることに加え、施設が以下のいずれかを満たしている場合に加算が発生します。

- 新規入所者の70%以上が要介護4または5

- 新規入所者の65%以上が、認知症日常生活自立度Ⅲ以上

- たんの吸引などを必要とする入所者の割合が15%以上

上記のいずれかを満たしている場合、1日につき360円(新規入所者で65歳以上かつ認知症日常生活自立度Ⅲ以上は460円)が加算されます。

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)で出費を軽減

所得や資産等(預貯金含む)が一定水準以下の人は、負担限度額を超えた分の居住費および食費が介護保険から支給されます。

この支給金を「特定入所者介護サービス費」と言います。

経済的な負担軽減になるので、該当する場合は積極的に活用しましょう。

特養の利用者は、所得に応じて「利用者負担段階」が定められていて、この段階ごとに特養の負担限度額が設定されています。

食費・居住費の負担限度額

それでは、利用者負担段階と、段階ごとの負担限度額について見ていきましょう。

利用者負担段階の基準は以下の通りです。

| 利用者負担段階 | 条件 |

|---|---|

| 第1段階 | 年金受給者、生活保護者等 |

| 第2段階 | 本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 |

| 第3段階(1) | 本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超え120万円以下 |

| 第3段階(2) | 本人の公的年金収入額+合計所得金額が120万円超え |

| 第4段階 | 一般(市区町村民税課税世帯) |

段階ごとの負担限度額は以下の通りです。

第1段階

| 項目 | 居室タイプ | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 居住費 | 多床室 | 0円 |

| 従来型個室 | 1万1,400円 | |

| ユニット型個室的多床室 | 1万6,500円 | |

| ユニット型個室 | 2万6,400円 | |

| 食費 | - | 9,000円 |

第2段階

| 項目 | 居室タイプ | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 居住費 | 多床室 | 1万2,900円 |

| 従来型個室 | 1万4,400円 | |

| ユニット型個室的多床室 | 1万6,500円 | |

| ユニット型個室 | 2万6,400円 | |

| 食費 | - | 1万1,700円 |

第3段階(1)

| 項目 | 居室タイプ | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 居住費 | 多床室 | 1万2,900円 |

| 従来型個室 | 2万6,400円 | |

| ユニット型個室的多床室 | 4万1,100円 | |

| ユニット型個室 | 4万1,100円 | |

| 食費 | - | 1万9,500円 |

第3段階(2)

| 項目 | 居室タイプ | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 居住費 | 多床室 | 1万2,900円 |

| 従来型個室 | 2万6,400円 | |

| ユニット型個室的多床室 | 4万1,100円 | |

| ユニット型個室 | 4万1,100円 | |

| 食費 | - | 4万800円 |

第4段階

| 項目 | 居室タイプ | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 居住費 | 多床室 | 2万7,450円 |

| 従来型個室 | 3万6,930円 | |

| ユニット型個室的多床室 | 5万1,840円 | |

| ユニット型個室 | 6万1,980円 | |

| 食費 | - | 4万3,350円 |

特養の費用に関するQ&A

特養の具体的な費用は理解できましたか。続いて特養の費用に関してよくある質問をまとめましたので是非ご覧ください。

特養の費用は年金だけでまかなえるの?

特別養護老人ホームは、入所一時金が一切発生しません。月々の負担額については、数万円から十数万円程度になることがほとんどのため、年金だけでまかなえる可能性は十分にあるでしょう。

特養の費用は生活保護だけでまかなえる?

生活保護で特養の費用をまかなうことはできます。特養の費用には介護サービス費や居住費、食費、日常生活費、雑費などがかかりますが、これらはすべて生活保護の「扶助」で対応可能です。

介護サービス費に対しては「介護扶助」が適用されますが、現物支給という形になるため、本人には自己負担額が一切かかりません。医療費に対する「医療扶助」も同様です。

ただし、要介護度別に定められている限度額以上に介護サービスを利用した場合、超えた分については実費負担とされます。

また、介護保険が適用されないサービスを利用したときも、全額自己負担となるので注意しましょう。

サービス内容は食事や入浴などさまざま

食事は身体状況に合わせた形で提供される

特養での食事は、家庭と同等の内容で提供するよう決められています。

このため調理や保温の方法などが厳しく管理されています。

食事の時間は基本的に毎日同じですが、その日の体調に合わせて変えてもらうことができます。

また、必要に応じてミキサーにかけてもらうなど、食べやすい形で出してもらうことも可能です。

【献立メニュー例あり】老人ホームの食事を入居前に確認(まずいって本当?美味しさ・介護食対応も解説!)

入浴は最低週2回

特養の入所者は最低でも週に2回、入浴できます。

入所者の体調に合わせて介助を行うほか、特殊な浴槽や入浴剤などを活用して、入所者が安全、快適に入浴できるようになっています。

施設見学の際には必ず、脱衣場・浴室・浴槽がどうなっているのか、介護度が重くなった・感染症になった時どのように入浴を介助しているのか(例:機械浴、個浴)を説明してもらうようにしましょう。

掃除・洗濯は定期的に行ってもらえる

居室や共有スペースの清掃は、施設職員や施設から委託された業者が定期的に行うことになっています。

洗濯も施設側に任せられますが、クリーニングに出す場合は別料金を徴収されます。

ただ、「自立支援を促す」という点から見ると、掃除や洗濯といった日常生活の動作は、できる限り入所者自身が行いたいという考え方もあります。

もし可能ならば、施設スタッフにサポートしてもらいつつ、掃除や洗濯に挑戦してみましょう。

自立した生活を取り戻すきっかけになるかもしれません。

排泄の介助は身体状況に合わせて行ってもらえる

要介護度が進むと、排泄の介助が必須になります。

特養ではどこの施設でも一定レベルの介助を受けられるので安心してください。

入所者が移動できる・立ち座りができる場合はトイレで行いますが、寝たきりの方はベッド上で排泄介助を受けられます。

尿意・便意を感じられなくなっている場合は、定期的に排泄を促すよう、職員に依頼できます。

リハビリは施設内での自立支援が目的

リハビリは、施設内での自立支援を目的としたメニューが組まれるほか、レクリエーションの中にも組み込まれることが多いです。

食事をはじめとした日常の動作もできるだけ自力で行い、できないところを支援してくれます。

施設によっては、作業療法士や理学療法士の手を借りた本格的なリハビリメニューを提供するところもあります。

また外部の事業者に依頼して、楽しむことを通して本人が積極的に参加できるリハビリを提供する施設も増えていますよ。

特養を見学するときは、リハビリ時の様子や雰囲気も確認しておくことをオススメします。

レクリエーションは豊富

レクリエーションは、リハビリまたは娯楽の提供が目的です。

晴れた日には外出や散歩なども行います。お花見、クリスマス会、運動会、お祭りなどの季節ごとの行事や、公園や美術館をはじめとする外部へのお出かけなど、さまざまな企画が催されています。

近くの幼稚園や小学校の子どもたちと触れ合える施設も増えているので、地域との交流が盛んな施設を希望するのであれば、レクの内容をぜひチェックしたいですね。

入所した施設で笑顔があふれる生活が送れるかどうかは、家族にとっても大切なポイントです。

買い物

特養では自力で買い物に行けない入所者のために、買い物の代行を受け付けています。

買い物を楽しむ効果に着目し、定期的に施設に訪れる移動販売を業者にお願いしている施設も増えています。ご自身で金銭の管理が難しい場合は、代金の精算なども依頼できるので安心です。

最近では大手コンビニチェーンや大型スーパーも移動販売に力を入れているので、老人ホームでの生活はますます快適なものになっていくでしょう。

人員配置基準は医療ケアにも対応できるように定められてる

特養の介護体制

特別養護老人ホームの職員のなかで最も多いのが、介護職員です。

厚生労働省が指定する人員配置基準では、看護職員もしくは介護職員を「3:1」(入所者3人に対して、最低1人以上)配置することが求められており、どの介護施設でもこの基準を遵守しています。看護師が常駐しているので、医療ケアを行うことも可能です。

特養の看護・医療体制

特別養護老人ホームにおける医師の配置基準は、入所者100人あたりに対して医師は1人、看護師は3人とされています。

要介護3以上と、比較的重度の入所者が多いこともあり、ほかの介護保険施設である介護老人保健施設(老健)や介護療養型医療施設と比べると、医療ケアよりも介護ケアに重点が置かれています。

施設別に看護・医療体制を比べてみましょう。

| 医師 | 看護師 | |

|---|---|---|

| 特養 | 1人 | 3人(夜勤0) |

| 老健 | 1人 | 10人(夜勤1) |

| 療養病床 | 3人 | 17人(夜勤2) |

医療ケアやリハビリを重視する場合は人員体制にも注目する

特養の場合、医師は入所者に対して健康管理や療養上の指導を行うために必要な人数がいればよく、1人でも問題ありません。

この点も、老健や介護療養型医療施設よりも医療ケアの対応キャパシティが少ないと言われている理由です。

見方を変えると、入所時に医療サポートが必要な場合、しっかりと対応できるのかどうかを見るには医師や看護師の人員体制を見るのがポイントとなります。

機能訓練に関しても同様で、以下のいずれかの資格を持つ人が「機能訓練指導員」として配置されています。

- 理学療法士

- 作業療法士

- 言語聴覚士

- 看護師

- 准看護師

- 柔道整復師

- あん摩マッサージ

- 指圧師

- 鍼灸師

そのため、介護度や体の状態、必要とするリハビリを専門的に指導してくれるスタッフがいるかどうかも施設選びの際には確認しましょう。

通い慣れた病院への通院もできる

特養に入所後も、入所前に利用していた主治医の病院に通院することは可能です。ただし、本人の心身状態が悪化して移動が難しい場合や、病院までの距離が遠く離れている場合はNGのケースもあります。

通院時に特養のスタッフが付き添ってくれるケースもあるので、事前に施設側に確認しておくと良いでしょう。

特養を選ぶメリット・デメリット

ここまで特養の入所条件や費用、サービスなどを紹介してきました。これまでに見てきたことを踏まえ、ここからは特養を選ぶメリットとデメリットを解説していきます。

メリット

費用が安い

特別養護老人ホームのメリットは、何と言っても費用の安さです。高額な入所一時金はかからず、月々の利用料金も10万円程度と、民間の有料老人ホームと比べて安い傾向にあります。

なお、特別養護老人ホームでは、月々の施設サービスの利用料金のうち、半額相当が医療費控除対象となります。

毎月の支出は介護付き有料老人ホームなどと変わらなかったとしても、医療費控除が受けられるのと受けられないのでは、納付する所得税額は大きく変わるので、そうした点からも特養はメリットが大きいと言えます。

長期入所も安心

特別養護老人ホームは長期入所が可能な施設です。

同じ公的介護施設でも介護老人保健施設は、原則として入所が3ヵ月までと限定されているのに対し、特養は終身にわたって利用できるので、長期入所したい人には安心です。

24時間体制で介護が受けられる

要介護度が高い方のための公的介護施設であることから、比較的手厚い介護が受けられるのが特別養護老人ホーム。

もちろん介護は24時間体制なので、夜間の介護が必要な方も安心です。

特別養護老人ホームの介護職員の配置基準は入所者3人に対して1人(3:1)です。施設によってはさらに手厚い人員配置を実施しているところもあるので、ぜひ確認してみましょう。

デメリット

入所できるのは原則要介護3以上

かつては待機者数が多く、なかなか入れないというイメージの強かった特別養護老人ホームですが、2015年4月の制度改正によって、要介護度3以上の人が優先して入所できるようになりました。

その一方で、これまで入所できていた人が入所しにくくなりました。

認知症の有無や、家庭環境により別途配慮されるケースもありますが、基本的には要介護2以下の方は入所が難しいと考えてください。

医療体制が整っていないこともある

特養には看護師が配置されていますが、夜間常駐は義務付けられていません。このため、夜間は看護師がいない施設も少なくありません。

また、医療ケアに関して目を向けてみると、たん吸引や胃ろう、褥瘡、経管栄養といった医療処置が必要な場合には、対応できず退去しなければならないこともあります。

医師の常勤も義務付けられていないので、医療ケアが継続して必要な方にとっては、事前に施設に確認しましょう。

入所までの流れ(申し込み~手続き)

特養を選ぶ場合、まずはインターネットで情報を集めたり、資料請求をしたりして、興味のある施設を絞りこみましょう。

施設を絞り込めたら見学を行います。ホームページや紙の資料に掲載されている写真と実物とが違うということも少なくありません。現地に行って、自分の目で確かめることが大切です。見学する際は、施設側との面会の時間を前もって確認しておきましょう。

入所に必要な書類は自治体や施設で異なる

特養への入所の申し込みには、複雑な手続きは必要ありません。

ただ、施設や自治体によって申込書に記載する内容や必要書類が異なるので、その点には注意が必要です。

入所の申し込み方法

特養に入所するためには、以下のステップが必要です。

- 入所を希望する施設から、訪問や郵送で申し込み書類を入手します。

- 入所申込書をはじめ、介護保険証のコピーなど提出する書類をそろえます。

施設や市区町村によっては、介護認定調査票の写しや健康診断書なども必要です。 - 必要な書類をそろえたら、入所を希望する施設に直接申し込みます。

希望する施設が複数あるときは、施設ごとに申し込む必要があります。

入所決定後の手続き方法

特養に入所を申し込むと、施設が審査を行います。

もし入所できる場合は、施設から連絡があります。

以下は入所が決まってから必要な手続きについてまとめました。

- 入所できるという連絡が来たら、施設側と入所予定日の調整を行います。

施設で話し合いを行うときは、施設側が送迎を行ってくれるケースとそうではないケースがあるので、事前に確かめておくと良いでしょう。 - 施設または自宅において、契約書や身元引受書、さらには重要事項説明書など多数の書類に関する説明を受け、署名および捺印をします。

- 入所後は、特養の所在地に住民票を異動しておく必要があります。

住所変更を行わないときは、老人医療関係や介護保険関係の郵便物が施設に届くようにしておきましょう。

設備と居室タイプごとの特徴

| 居室 | 1人あたりの床面積は10.65㎡以上 |

|---|---|

| 浴室 | 介護を必要とするものが入浴するのに適したものとすること |

| トイレ | 居室のある階ごとに設け、ブザーまたはこれに代わる設備を設けること |

| 調理室 | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること |

| 廊下 | 1.8m以上の幅とすること |

| 廊下および階段 | 手すりを設けること |

出典:「○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(厚生労働省)

それぞれの居室の種類と特徴

特別養護老人ホームの居室は、4つのタイプに分かれています。

居住費(賃料)はそれぞれに異なりますので、タイプ別の特徴を以下で紹介します。

- 従来型個室

- 1室を1人で利用するタイプの居室。

以前は単に「個室」と称していましたが、ユニット型個室が登場したことによって「従来型個室」と称されている。 - 多床室

- 1室に対して複数のベッドが配置されているタイプで、現在の多床室は4人部屋となっているケースが多い。

プライバシーへの配慮は低いが、料金が安いので希望者は多い。

- ユニット型個室

- 基本は1室1ベッドの個室。

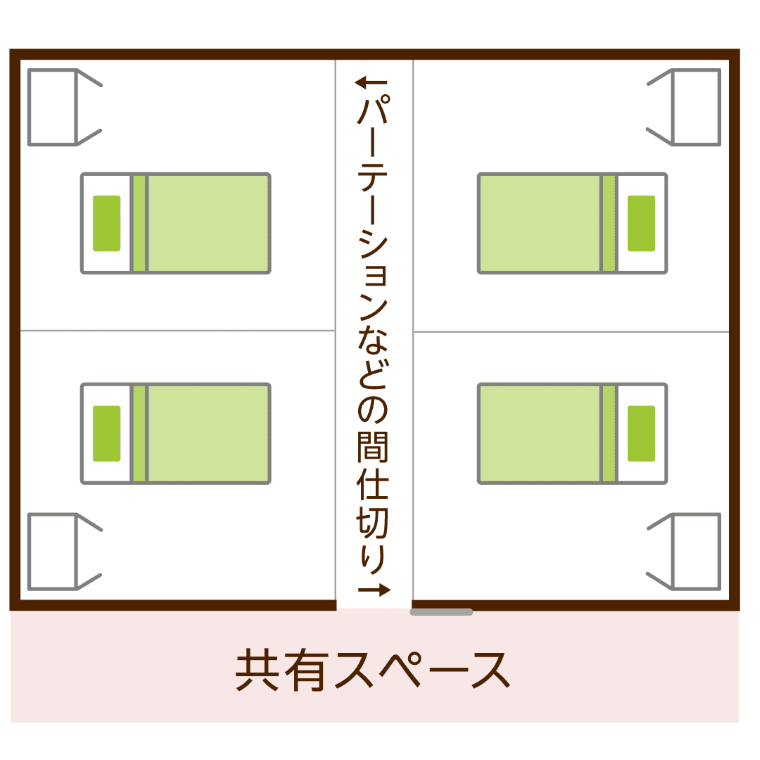

「ユニット」は、10人以下でロビー・ダイニング・簡易キッチン・浴室・トイレを共有して共同生活を送る小さなグループを指す。1ユニットごとに専任の施設スタッフが担当する。 - ユニット型個室的多床室

- ユニット型個室と異なるのは、多床室をパーテーションなどの間仕切りで分割して作られた個室という点。

完全な個室ではないが、プライバシーへの配慮はしっかりとされている。

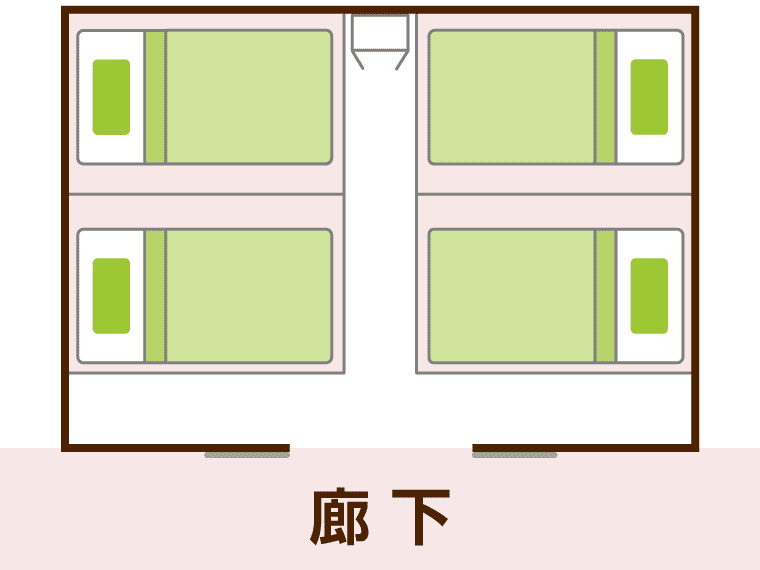

居室タイプ別見取り図

それぞれの居室タイプの特徴がわかったところで、実際にイメージが湧くように見取り図を紹介します。

従来型個室

多床室

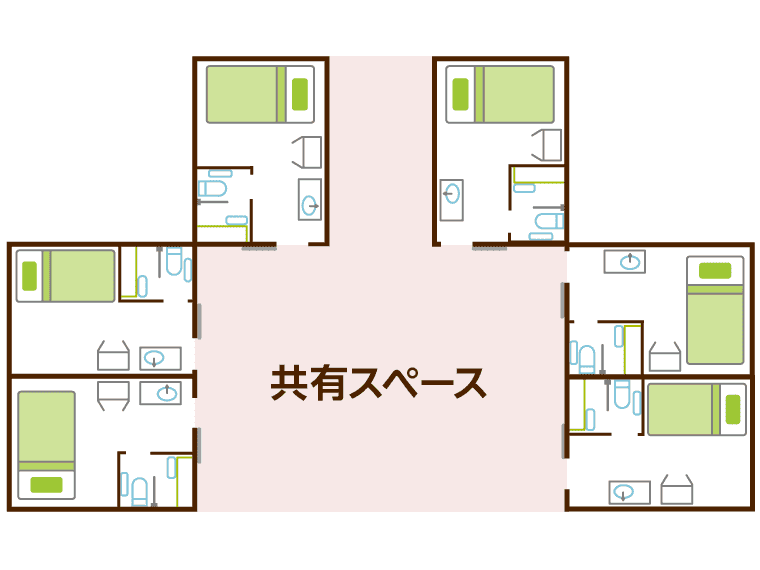

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

以下でユニット型個室についてさらに詳しく解説します。

ユニット型個室とは

ユニット型個室は、10人以下の小さなグループをひとつの単位(ユニット)とし、食堂や浴室などを共有しながら生活を営むスタイルのことです。

従来の特別養護老人ホームは4人1部屋の相部屋(多床室)が主流でした。

介護保険の開始以降は、プライバシーの確保に加えて、「入所者一人ひとりの生活リズムと個性に沿ったケアを家庭的な雰囲気のなかで行うことが入所者の安心につながる」ことを踏まえて、個室タイプの居室を設けた特別養護老人ホームも増えています。

ユニット型個室のメリットは、プライバシーを確保しながら、入所者同士の交流も深められるということです。

共用スペースで入所者との交流ができる

ユニット型の施設の場合、キッチンや食堂、リビングなどの共用スペースを取り囲むように個室タイプの居室が配置されています。1つの共用スペースの周りにある居室数は、1つのユニットを構成する人数(10人以下)と同じです。

共用スペースと居室との行き来が簡単なのでスタッフの目が行き届き、各入所者の心身状態を把握し、個別性を重視したケアができます。

さらに、居室から共用スペースにアクセスしやすいことから他の入所者との交流がしやすく、入所者の孤立や引きこもりを防ぐことを目指したケアが提供されます。

特養を検討している方におすすめの施設

特養は入所待機になりやすく、その間に他の施設に入所する方もいます。ここでは、特養を検討する方におすすめの施設を紹介します。

また、要介護度が3以下でも介護サービスを受けながら生活できる施設も併せて紹介していきます。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは特養と同じ、24時間の介護サービスを受けられます。また日中は看護師が常勤しているため、充実した介護・医療ケアが提供されます。

介護保険サービスは定額で、どれだけサービスを利用しても料金は一律です。幅広いサービス、充実した設備がある介護付きは、自分に適した施設を選べます。サービス内容は施設ごとで違い、レクリエーションに力を入れたり、リハビリを盛んに行ったりとさまざまです。

施設数が多いので希望に合わせた施設を選ぶことができます。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームの施設内はバリアフリーで整えているので、入所者が安心して過ごせる生活環境となっています。入所対象は60歳以上の自立〜要介護の方です。

介護サービスは使った分だけ費用がかかるため、介護度の低い方は、介護サービス費を抑えられます。また外部の介護サービスを、自由に組み合わせて利用することができます。

レクリエーションやイベントなど、楽しめる企画が開催されており、入所者同士の交流も盛んです。一人一人のニーズに合わせたサービスを受けられるため、充実した生活を過ごせるでしょう。

1日の流れを一覧表で確認

特養での大まかな一日のスケジュールをご紹介します。ただし、施設によって異なるので、あくまで目安として参考にしてください。

| 時間 | スケジュールの内容 |

|---|---|

| 午前6時~午前7時 | 起床 |

| 午前8時 | 朝食と服薬管理 |

| 午前9時 | 体操 |

| 午後10~12時 | 入浴(週2回程度) |

| 午後0時 | 昼食 |

| 午後2時 | レクリエーション |

| 午後3時 | おやつの時間 |

| 午後6時 | 夕食 |

| 午後8時~午後9時 | 就寝 |

特別養護老人ホームの待機者問題とは

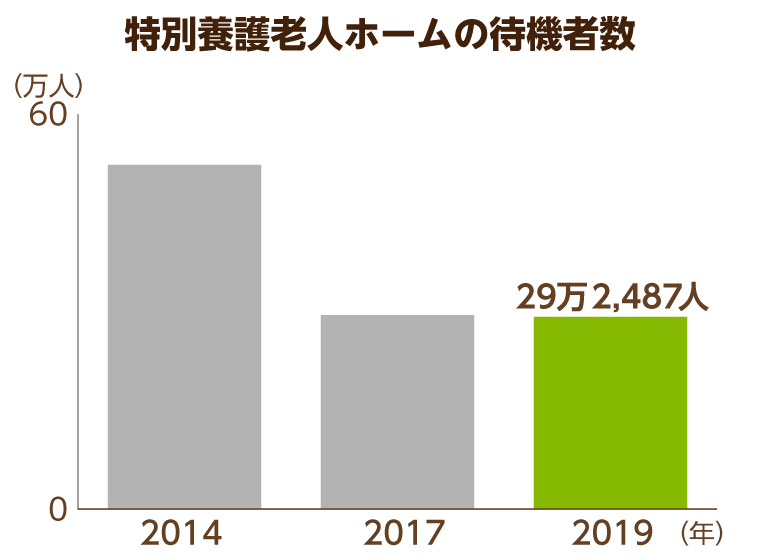

このように、特別養護老人ホームは公的施設なので費用が安く、多くの方が入所を希望しています。

入所基準が要介護3以上になって減少傾向になりましたが、まだまだ多くの入所待機者がいます。

入所までの期間に在宅で過ごすか、ほかの老人ホームに入所するか、悩んでいる方の中には、サ高住や住宅型有料老人ホームに入所し、「待機待ち」をするケースも増えています。

現状を把握し、それぞれの状況に合う判断が必要になります。

入所待ち期間を短くするには?

待機期間が以前よりは短めになりつつあるとはいえ、短いに越したことはありません。

その期間が少しでも短くなるような工夫を紹介します。

1.体調の変化や要介護度の進行が見られたら、速やかに施設側に通達する

体調の変化があった場合に連絡することは、「優先度が高い」という判断を受けるうえで重要なポイントです。

そのような状況の変化を、いちいち連絡しようと思わない方が多いのですが、特養への入所に早めにこぎつけたいのであれば、連絡はこまめに行った方が良いでしょう。

「連絡と同時に、改めて申し込みをやり直す」というやり方でもかまいません。

その施設がデイサービスやショートステイなどを併設している場合は、入所以前から利用しておいて、職員とパイプを持っておくと連絡がスムーズにできるようになります。

2.同時に2ヵ所以上の特養に申し込む

希望条件と合わないところに申し込むのは気が進まないかもしれません。

それでも、特養の場合は速やかな入所が難しいため、数ヵ所に同時に申し込んでおくことも大切です。

ただし介護してくれる家族が同居していると、どうしても優先度が低いものとみなされる場合があります。単身で介護者がいない状況であれば、その逆で「優先度が高い」と判断される可能性が上がるので、同居ではなく「通い介護」を行うという選択肢もあります。

他の人はこちらも質問

特養と老人ホームの違いは何?

特別養護老人ホームは、介護を24時間必要とする要介護3以上の方に、生活・介護支援を行う施設です。看取り対応が可能で、要介護が上がっても退去することはなく、終身の利用ができます。

養護老人ホームは高齢者を養護する施設で、経済的・精神的理由により、生活が難しい方に生活支援をし、社会復帰を目指します。

なぜ特養は安いのか?

特養は公的施設であり、運営は社会福祉法人や自治体などです。そのため国から助成金、税金などで優遇があるので、月額利用料を低額に抑えられます。

特別養護老人ホームとは何?

特別養護老人ホームとは公的施設で、介護を必要とした方に食事、入浴、排泄などの介護サービスを提供する施設です。

介護職員は24時間駐在しているため、夜間の介護も安心できます。さらにレクリエーションやイベントも盛んに実施しています。1度入所すれば終身まで生活でき、低価格であるため非常に人気があります。

特養に入る人はどんな人?

特養の入所条件は、原則65歳以上で要介護3以上の認定を受けた方です。しかし40歳〜64歳の方も、特定疾病によって要介護3以上あれば入所可能な場合があります。

この記事の

この記事の