パーキンソン病とはどんな病気?

パーキンソン病は、動きが遅くなる、手が震える、筋肉がこわばるなどの運動症状をはじめ、自律神経障害や睡眠障害など、さまざまな非運動症状が生じる病気です。

パーキンソン病は、一般的に50歳以上で発症することが多く、その後は徐々に症状が進行していきます。

ただ、中には40歳未満で発症することもあります。その場合は、「若年性パーキンソン病」とも呼ばれています。

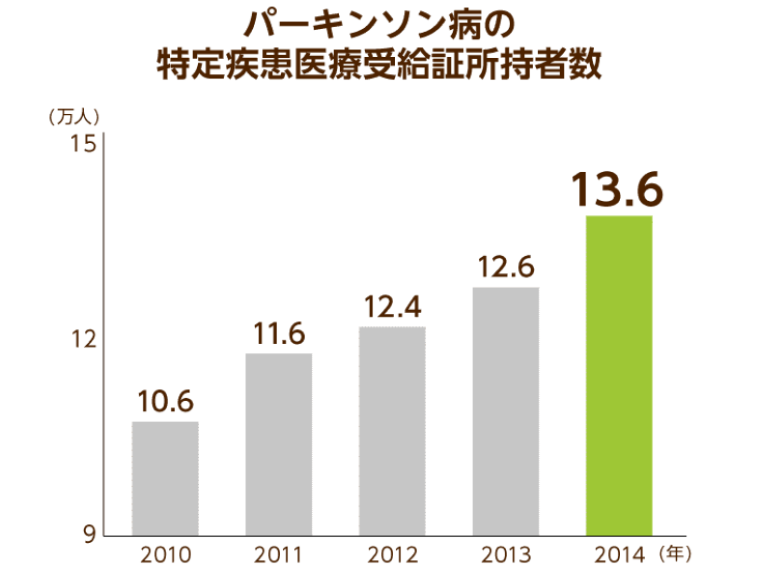

パーキンソン病患者はどれくらいいるのか

近年では、医療の進歩によってパーキンソン病の新薬の開発が進められており、現れる症状を軽減できるようになってきました。パーキンソン病を発症したものの、治療に取り組み、症状を軽減することで、日常生活を問題なく過ごしている人は全国にたくさんいます。

また、パーキンソン病は「特定疾患」として厚生労働省より認定されており、患者には「特定疾患医療受給者証」が交付されます。その所持者数は、2014年時点で13万人を超えています。

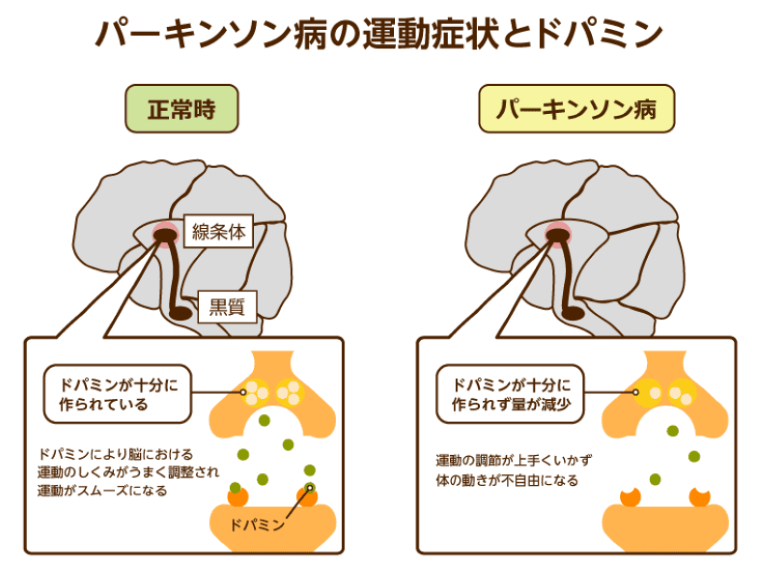

パーキンソン病の原因

パーキンソン病は、「運動がゆっくりになる」「手足が震える」などの症状で始まります。症状が進むと自分で体のバランスを取ることも難しくなり、転倒を防ぐために歩行器や車椅子が必要になることもあります。

では、「問題なく体を動かせている」という場合とそうでない場合、人間の脳内ではどのようなことが起こっているでしょうか。

運動障害には、ドパミンという神経伝達物質をつくる「ドパミン神経」という神経細胞が少なくなってしまうことがかかわっています。

現時点で解明はされていませんが、パーキンソン病でドパミン神経が少なくなるのは、異常なたんぱく質が脳内に蓄積することが原因ではないかと考えられています。

そこで、不足するドパミンを補うための薬物治療の開発が進んでいます。また、進行が進み、薬での治療が難しくなったときには、「脳深部刺激療法」という外科的治療法が行われるようになっています。詳しくは、後述します。

パーキンソン病は治療法の進歩により、現在では寿命が縮まらない病気と言われるようになりました。しかしパーキンソン病はまだ未解明の部分が多く、今後の研究が待たれているのです。

パーキンソン病は予防できるのか?

パーキンソン病の確実な予防法は、まだ発見されていないのが実情です。

現時点では、ドパミンを増やすことや、運動をすることに効果があると考えられています。

パーキンソン病は、脳の「線条体」という部分のドパミンが20%程度になると発症すると言われています。そのため、趣味などの幸福感を得られることを行ったり、「チロシン」を含む食品を摂取したりすることで、ドパミンを増やすことが対策になると考えられます。しかし一方で、ドパミンは正常な老化の場合でも減少していくことがわかっています。

また、筋力の低下を防ぎ、ドパミンを増やす運動に取り組むことも、効果があるのではないかと言われています。

ほかにも、緑茶に含まれる「ポリフェノール」や紅茶に含まれる「カフェイン」を摂取している人などに、パーキンソン病の方が少ないという説もあります。

これらの方法が予防につながるのか、今後のさらなる研究に注目が集まるところです。

2つの主な症状と重症度

パーキンソン病を発症すると、体の動きが遅くなる「運動緩慢」や手足が震える「静止時振戦」、さらに筋肉が硬くなってしまう「筋強剛」や体のバランスが悪化する「姿勢保持障害」などの症状が現れます。

表情が乏しくなるほか、声が小さくなることもあります。歩幅が狭くなったり、突進歩行(歩いていると突進してしまう)になったりすることがあります。

また、運動症状だけでなく、頻尿や便秘などの自律神経症状をはじめ、不眠症などの睡眠障害やうつなどの精神症状、さらには認知機能障害などもみられることがあります。

| 症状名 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 運動緩慢 | 体の動きが遅くなる |

| 静止時振戦 | 手脚が震える |

| 筋強剛 | 筋肉がかたくなる |

| 姿勢保持障害 | 体のバランスが悪化する |

| 運動症状 | 表情が乏しくなる、声が小さくなる、歩幅が狭くなる、突進歩行する |

| 自律神経症状 | 頻尿、便秘 |

| 精神症状 | 睡眠障害、うつ |

| そのほか | 認知機能障害 |

「重症度」はパーキンソン病の程度を表す指標

パーキンソン病の進行度をあらわすものとして、「ホーン&ヤール重症度」という分類方法があります。重症度は症状によって5段階に分けられます。

- <Ⅰ度>

体の片側に筋肉のこわばりや手足の震えなどの症状が出ますが、普段の生活への影響はほとんどありません。 - <Ⅱ度>

体の両側に筋肉のこわばりや手足の震えなどの症状が出ます。日常生活や仕事がやりづらくなりますが介助は不要です。 - <Ⅲ度>

歩行障害がみられるようになり、方向転換のときなどにバランスを崩して転倒しやすくなります。まだ日常生活に介助は不要で、職種によっては働けます。 - <Ⅳ度>

立ち上がったり、歩いたりすることが難しくなり、日常生活のあらゆるシーンで介助が必要です。 - <5度>

ベッドで寝ていることが多くなり、移動は車椅子になります。日常生活全般において介助が必要です。

主な運動症状

パーキンソン病の主な運動症状は、「運動緩慢」「静止時振戦」「筋強剛」の3つです。

「運動緩慢」は、動きが遅くなってしまう症状です。

手足が震える「静止時振戦」は、左右差が目立つことが多いです。

「筋強剛」は、診察時に医師が、患者の関節を曲げたり伸ばしたりするときに感じる抵抗で判断するもので、患者自身は自覚しにくい症状と言えます。

それ以外にも、よだれが出たり、声が小さくなったり、書く字が小さくなったりすることがあります。また、症状が進行して、体のバランスが悪くなる「姿勢保持障害」が現れることもあります。

この障害が現れると、立ち上がるときや歩くとき、または方向転換するときなどに体のバランスが崩れて、転倒しやすくなります。

また、姿勢保持障害は、先ほどの「ホーン・ヤールの重症度分類」のⅢ度以上になるとみられる症状です。

主な非運動症状

非運動症状とは、動作以外の部分で現れる症状のことです。続いては、主な非運動症状についてまとめています。

| 主な非運動症状 | 便秘 |

|---|---|

| 起立性低血圧 | |

| 頻尿などの排尿障害 | |

| 顔が油ぎってくる脂膏性顔貌 | |

| 性機能障害 | |

| 寝ている間に大声を出す | |

| 足に不快感があって眠れない | |

| うつ症状(気分が落ち込む) | |

| 無関心、不安を強く感じるなどの精神症状 | |

| 判断力や注意力、記憶力の低下 | |

| 認知機能の障害 |

パーキンソン病と寝たきり

パーキンソン病というと、動きが遅くなるといった運動症状が強く出やすいということもあり、発症すると、いずれ寝たきりの状態をイメージされるかもしれません。

しかし現在では、さまざまな治療法が利用可能となっています。

主治医と相談しながら治療を続け、パーキンソン病によって現れる運動症状や非運動症状をうまくコントロールして、寝たきりになるのを防ぐようにしましょう。

ゆっくりと現れる症状と検査方法

パーキンソン病を診断するうえでは、どのような症状がいつ頃から出てきたのかを問診し、症候の有無を診察することが重要になります。

また、診断を補助するために、さまざまな検査も実施されます。

パーキンソン病の主な症候としては、動作が緩慢になることや動きが少なくなること、さらには手足の震えや関節を動かすときにカクカクとした抵抗が感じられること、などがあります。そのほか、便秘や嗅覚の衰え、現実と区別がつかない夢を見てしまうなど、人によってさまざまな症状が現れます。

ある日突然にではなく、ゆっくりと症状が現れるのもパーキンソン病の特徴です。そのため、突発的に症状が現れたという場合は、パーキンソン病以外の病気が疑われます。

また、運動における障害は体のどちらかの側に顕著に現れるのが一般的で、両側に症状が出ていても、左右で程度に差があることが多いです。

パーキンソン病の検査

診察と問診によりパーキンソン病であると疑われたら、診断を確認するために検査が行われます。

よく行われるのが、微量の放射線を放出する薬を注射し、臓器への集まり具合を測定する「SPECT(スペクト)」という検査です。

SPECT検査では、薬剤を使い分けることで体内のさまざまな情報を可視化できますが、パーキンソン病の診断においては、ドパミントランスポーターシンチグラフィや、MIBG(エムアイビージー)心筋シンチグラフィなどが行われています。

また、脳の形態を見て診断の確認を行うために、脳のMRIやCTが行われることも多いです。これらの用語については、後で説明しますね。

パーキンソン病の治療薬として使用される「L-ドパ」や「ドパミンアゴニスト」などを服用し、効果があるかどうかを確認することで、パーキンソン病の診断に役立てられることもあります。

ドパミントランスポーターシンチグラフィ

パーキンソン病では、神経伝達物質の一つである「ドパミン」をつくる「ドパミン神経」に障害が起こり、その影響によってドパミン神経が持っている「ドパミントランスポーター」というたんぱく質が減少します。

「ドパミントランスポーターシンチグラフィ」は、このドパミントランスポーターに結合しやすく、かつ微量の放射線を放出する「SPECT」検査用の薬剤を注射し、脳への薬剤の集まり具合をチェックするという検査方法です。

パーキンソン病を発症しているとドパミントランスポーターが減っているため、脳への薬剤の集まりが減少します。パーキンソン病が疑われたとき、本検査によって脳に薬剤がどのくらい集まっているかを確認することで、診断に役立てることができるのです。

MIBG心筋シンチグラフィ

MIBG心筋シンチグラフィは、心臓の交感神経で情報伝達の役割を果たす「ノルアドレナリン」と同じように取り込まれ、蓄えられ、放出される「MIBG」という薬剤を注射する検査方法です。

MIBGはSPECT検査用の薬剤であり、微量の放射線を放出するので、注射後の放射線を測定することにより、薬剤の心臓への集まり具合を調べることができます。

パーキンソン病では、心臓に集まる薬剤が減少するのに対し、そうでない場合には、薬剤が正常に集まるという結果が得られるので、診断に役立てることができるのです。

ただ、心臓に持病のある方や糖尿病の方、特定の抗うつ薬を服用している方もMIBGの集まりは減少します。

また、パーキンソン病を発症していても、初期の段階だとMIBGが正常に集まることもあるので、この検査だけでパーキンソン病かどうかを断定することはできません。

MRI検査

MRIは、電波と磁石の力を活用して、脳や臓器など人体の内部の画像を撮影する検査です。パーキンソン病に限らず、全身のさまざまな病気を診断するうえで活用されています。

撮影方法を調整することで、脳の痩せ具合が評価しやすい「TI協調画像」や、梗塞や炎症といった病変を明確に示せる「T2強調画像」など、目的に合わせて多様な断面画像を撮影できるのがMRIの特徴です。

MRIでは放射線は使用されませんが、磁力を使うので磁場の影響を受ける金属を身に付けている場合は注意する必要があります。

動脈瘤クリップや心臓のペースメーカーを装着しているときは、MRIが行えるかどうかが確認されない限り、検査は行われません。また、撮影の際は狭い装置の中で、一定時間静止しないといけません。そのため、閉所恐怖症の方は検査が難しいことがあります。

MRIによってパーキンソン病による異常は確認できませんが、パーキンソン病とよく似た症状を示す病気にみられる脳の異常を発見できることがあるので、診断に役立てることができるのです。

CT検査

CTはMRIと同じく人体の内部の画像を撮影する検査ですが、こちらは放射線を使用して写す方法です。

MRIほど詳細に脳の断層画像を撮影することはできず、画像の解像度は劣りますが、最近の機器だと撮影時間が数分で済みます。また、狭い装置内で静止する時間が短いというメリットもあります。

そのため、閉所恐怖症の方は、MRIよりも検査中に感じる恐怖感が少なくて済むわけです。

実はパーキンソン病を発症していても、脳の形態を評価するCTでは「正常」との結果が出ます。ただ、パーキンソン病に似た症状を示す病気については、脳の形態に異常が発見されることがあるので、発症の可能性があるかどうかを判断するひとつの基準とすることができるのです。

MRIとは異なり、体内に金属が入っている方でも撮影ができる点はCTの長所と言えますが、放射能被ばくを伴う点が短所であると言えるでしょう。

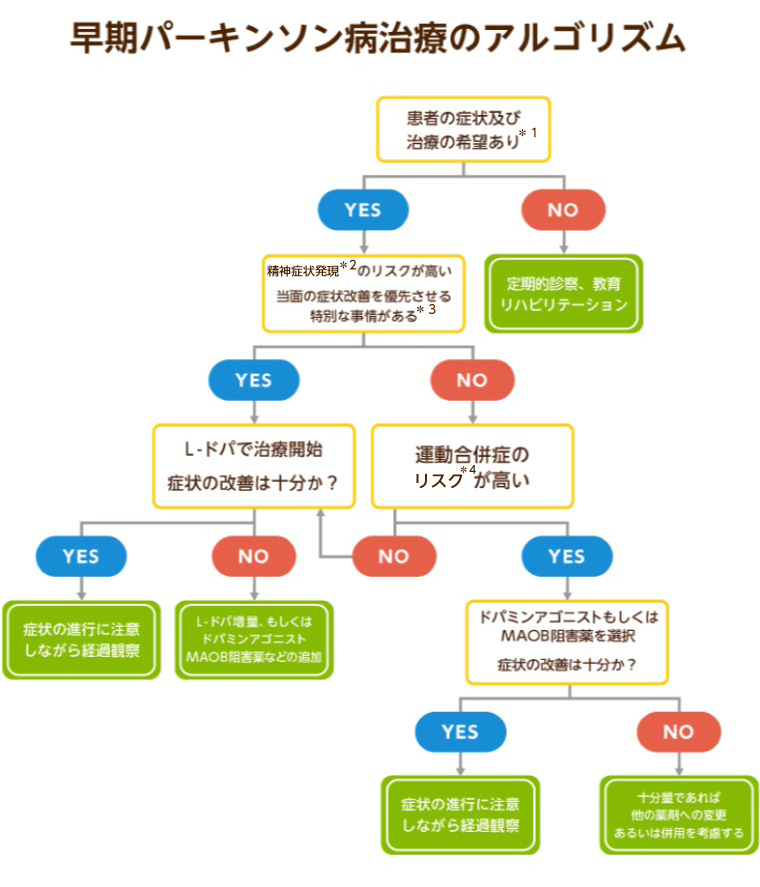

基本となるのは薬物治療

パーキンソン病は、薬物療法が基本です。薬物治療は、副作用の様子を見ながら医師と相談して進める必要があります。

ちなみに、日本神経学会ではパーキンソン病の治療について以下のようなガイドラインを発表しています。

*1.背景、仕事、患者の希望などを考慮してよく話し合う必要がある

*2.認知症の合併など

*3.症状が重い(例えば、ホーン・ヤール重症度分類でⅢ度以上)、転倒リスクが高い、患者にとって症状改善の必要度が高い、など

*4.65歳未満の発症など

キーワードとなるのは「ドパミン」です。中枢神経系に存在する神経伝達物質・ドパミンを、外部から補充することでパーキンソン病の症状を軽減します。

ドパミンは、それ自体を摂取しても脳に届くものではありません。そこで、脳の中でドパミンに変化する「L-ドパ」という物質が内服薬として用いられています。

段階別の治療方法

初期は経過を観察

パーキンソン病が出現したばかりの初期の段階は、日常生活や仕事に影響がないような場合、特に治療を行わず、経過を観察します。高齢であったり、物忘れがひどくなったり、また、仕事のために症状を抑えたいなどの理由がある場合は、薬物による治療を開始します。

パーキンソン病の原因となるドパミンの不足を補う「L-ドパ(レボドパ)」や、ドパミン同様の作用がある「ドパミンアゴニスト」を使用します。症状の改善がみられない場合は、薬剤の種類を変えるか、量を増やして調整します。

進行期は薬剤や注射製剤を活用

パーキンソン病が進行期に入ると、運動系と非運動系の合併症を発症するようになります。運動合併症への対策としては、服用している薬剤の変更が挙げられます。また、すでに服用している「L-ドパ」を砕いてレモン水などと飲んだり、胃腸の働きを良くする薬を一緒に飲んだりするなど、吸収を良くする方法がとられることもあります。非運動合併症には睡眠障害や便秘、起立性低血圧、排尿障害、幻覚などの症状がありますが、これらの治療も必要になります。

薬物療法の詳細

パーキンソン病の治療を行うときには、適切な薬の処方を受けるため、心身の状態で困っていることを主治医に話すことが大事です。

では、具体的にどのような薬が処方されるのでしょうか。その主なものをいくつか挙げてみます。

抗パーキンソン薬の種類と効能

| 薬の名前 | 効能 |

|---|---|

| L-ドパ | ほとんどすべての患者に有効。代謝酵素の阻害薬と併用することで、効率的に脳内ドパミンを補充できます。 |

| ドパミンアゴニスト | ドパミン受容体に直接作用し、ドパミン作用を補うことでパーキンソン病の症状を軽減します。L-ドパに比べると症状軽減の効果は劣りますが、持続時間が長く、近年承認された徐放製剤(ゆっくりと薬物が放出される薬剤)や貼付剤の場合、1日1回の服用(貼付)でほぼ一日中効果が持続します。 |

| L-ドパ賦活薬 | アマンタジンとゾニサミドという薬が使われます。もともと、アマンタジンはインフルエンザの治療薬、ゾニサミドは抗てんかん薬として使われていましたが、どちらも抗パーキンソン病効果があることが偶然、見出されました。 |

| 抗コリン薬、 ドロキシドパ |

抗コリン薬はパーキンソン病症状のなかでも静止時振戦を抑制してくれる効果がある一方、認知機能を悪化させてしまう危険性も指摘されています。ドロキシドパは、パーキンソン病症状のなかでも、すくみ足や立ちくらみに有効とされています。 |

| アデノシン A2a受容体 拮抗薬 |

パーキンソン病の運動機能を改善する薬剤として、世界に先駆けて、国内で利用可能となっています。 |

種類と効能を理解したうえで、医師と相談しながら治療に取り組んでくださいね。

以下では、注意したい副作用について解説します。

服薬時の副作用

パーキンソン病の治療を開始した場合、薬の副作用にも注意しなければいけません。副作用には、薬の服用を開始して間もない頃に起こりやすいものと、長期にわたって薬を服用し続けたことで生じるものとがあります。

薬の服用を始めたばかりのときは、吐き気、食欲不振、便秘などの副作用が出ることがあります。その場合には、症状に応じて吐き気止めなどで対応することもあります。

また、強い眠気で突然寝てしまうという副作用の恐れから、車の運転や危険を伴う仕事を控えないといけない薬もあります。服用を始めてから、定期的に心臓病の検査を受けねばならない場合もあります。

衝動的な買い物やギャンブルへの依存、あるいは性行動の抑制が効かなくなるなどの副作用は本人の自覚が少なく、家族など周囲の助言が大切な場合もあります。

副作用が現れた場合には、医師と相談しながら薬の種類や量を変えるなどの対応をしていきましょう。

薬を長期にわたって服用し続けたことで生じる現象のひとつに「ウェアリング・オフ現象」があります。

これはパーキンソン病治療で中心的な役割を果たすL-ドパの効果が出る時間が短くなるという現象です。それにより、1日の間で症状が改善される時間帯と悪くなる時間帯が出るようになります。

L-ドパの服用頻度や量を調整することで状態が改善することがあるので、医師への相談が必要です。

ほかにも、薬が効きすぎて手足が勝手に動いてしまう「ジスキネジア」という現象が起こった場合にも、薬の種類や量を見直すことがあります。

外科治療(手術による治療)

パーキンソン病の治療は薬物療法が基本です。そのため、パーキンソン病に対して、手術などの対外的な治療法があることに驚く人もいるかもしれません。

また患者のなかには、薬が効いている間は問題なく動けるのに、効果の持続期間が短く、すぐに動きが悪くなって介助が必要になる「ウェアリング・オフ現象」が生じる人も少なくありません。

効果持続期間が短い人だと、2~3時間ほどで効き目が切れてしまい、パーキンソン病特有の症状で頻繁に悩まされることになります。また、薬の効果が続いている時間に、体がくねくね動く「ジスキネジア」の症状に悩まされる人もいます。

このようなときに検討されるのが、パーキンソン病に対する外科的治療です。

どんな手術をするのか?

パーキンソン病に対する手術として多く実施されているのは、定位脳手術を用いた「脳深部刺激療法(DBS)」と呼ばれる治療です。

頭蓋骨に小さな穴を開け、そこから脳内(頭蓋内)に電極を挿入します。さらに胸の皮下に刺激装置を埋め込み、両者をつないで、脳内に継続的に刺激を与えるのです。

外科手術で効果が出ない症状もあるの?

外科的治療はすべての症状に対して有効というわけではありません。

薬物療法で改善しない歩行障害、言語機能障害、易転倒性(転倒しやすい状態)、パーキンソン病を原因とする認知機能障害に対しては、手術を行っても改善効果が得られにくいと言われています。

術後はどのような治療を行うのか?

術後も薬物治療を継続していくのが基本です。また、脳深部刺激療法(DBS)は与える刺激の調整ができるので、症状や内服中の薬に合わせて刺激の強弱を変えていくことも必要になります。

病院に定期的に通院し、病状の観察をはじめ、刺激状況や内服薬の調整などについて医師と相談することになります。

介護のポイント

パーキンソン病になると、さまざまな症状が現れます。- すくみ足(歩行の際に足が上がらない)

- 首下がり(頭部がうつむく)

- よだれ

- 便秘

- 幻覚、妄想

- 起立性低血圧(立ちくらみを起こす)

- ドパミン調節障害(反復常同行動など同じ動作を続ける)

転倒の原因にもなる「すくみ足」の症状がみられたときは、動き出すときに号令をかけるなどして聴覚を刺激したり、床や壁などに目印をつけて歩きやすくしたりします。

「首下がり」は抗パーキンソン薬の影響も考えられるため、薬の量を調節します。

「よだれ」が出やすくなったときは、ガムを噛むなどして一時的に唾液の量を減らしたり、口を閉めたり唾液を飲み込んだりするリハビリを行います。

パーキンソン病の合併症として多い「便秘」は水分摂取や適当な運動、繊維の多い食事の摂取などに加えて、便を柔らかくする塩類下剤や大腸刺激性下剤などを検討することになります。

また、パーキンソン病患者の約30%が発症するとされる「幻覚、妄想」で強い興奮や不安がある場合は、服用している薬の量を減らしたり、認知症薬や漢方薬を併用したりして対応します。

「起立性低血圧」の対策としては、脱水や貧血が原因であればそれらを取り除き、薬剤に問題がある場合は薬の量を減らします。

「ドパミン調節障害」には、薬剤を変更するなどして対応します。

パーキンソン病とどう向き合うか

パーキンソン病は、長い時間をかけて向き合っていく病気です。また、現れる症状の種類や重症度、病気の経過は患者ごとに異なります。

病気とうまく付き合っていくようにしましょう。

パーキンソン病の患者本人と家族の前向きさが重要

家の中にこもりがちになって体を動かさなくなったり、それによってストレスを蓄積させてしまったりすることは良くありません。

気落ちすることなく、仕事や趣味はできるだけ続け、社会や人とのかかわりの中で生活していくようにしましょう。そのことが、ストレスを軽減させ、前向きに生きていく強さを患者に与えてくれるはずです。

今自分にできることを積極的に行っていくことが大事です。国や自治体が行っている助成金や介護サービスなどの公的支援も活用して、負担の軽減化を目指しましょう。

治る可能性は?

パーキンソン病の治療は、現在、症状の程度や種類に合わせて薬の服用、もしくは手術を行うという対症療法がとられています。

現状では、パーキンソン病を治癒させる療法はまだありません。発症のメカニズムにおいて、パーキンソン病は未解明の部分が多いのです。

しかし、近年では遺伝がかかわる「家族性パーキンソン病」の脳神経細胞内で生じる異常を調べる研究が進んでいます。また、パーキンソン病のほとんどを占める非遺伝性の「孤発性パーキンソン病」についても、原因解明に向けて努力が続けられています。

パーキンソン病が、真の意味で「治る」病気になる日は、それほど遠くないかもしれません。

よくある質問

Q1:パーキンソン病は遺伝するの?

パーキンソン病のほとんどの人は遺伝性ではありません。家族の中に同じ病気の人が現れるのは一部の方のみです。

Q2:パーキンソン病の経過ってどうなの?

現在、パーキンソン病の治療薬の開発が進んでおり、パーキンソン病の患者の平均寿命は人口全体の平均とほぼ同じであると言われています。

経過中に転倒による骨折をしないことや、ほかの病気にかからないことが大事です。誤嚥性肺炎を発症する人も少なくないため、本人はもちろん、介護者や周囲の家族も注意する必要があります。

他の人はこちらも質問

パーキンソン病はどんな人がなりやすい?

パーキンソン病は真面目、几帳面、融通が効かないなどの方が発症しやすいと言われています。また喫煙者に少ない特徴もあります。

パーキンソン病はどうしてなるのか?

パーキンソン病の原因は、ドパミン神経が少なることで発症します。ドパミン神経は運動機能に必要な物質ですが、減少すると体の動きが不自由になるのです。ドパミン神経の減少は、異常なタンパク質が脳内に蓄積するためだと考えられています。

パーキンソン病とはどんな症状が出ますか?

パーキンソン病の症状は動きがゆっくりになる運動緩慢、体のバランスが悪くなる姿勢保持障害、筋肉がかたくなる筋強硬、睡眠障害やうつなどの精神障害、認知機能障害などです。

パーキンソン病の典型的な症状はどれか?

典型的な症状は、手足の震えの静止時振戦、筋肉がかたくなる筋強硬、動きが遅くなる運動緩慢、身体のバランスが悪化する姿勢保持障害などです。

この記事の

この記事の