介護保険とは

介護保険とは、介護や支援が必要な方(要介護者・要支援者)に、介護や介護予防でかかる費用の一部を給付する制度です。

介護保険の給付を受けるには、市区町村の担当窓口(地域包括支援センター)に申請が必要です。

ページ内では介護保険の申請方法や介護保険にかかる費用、身体状況別におすすめの老人ホームなどを紹介していますので順を追って見ていきましょう。

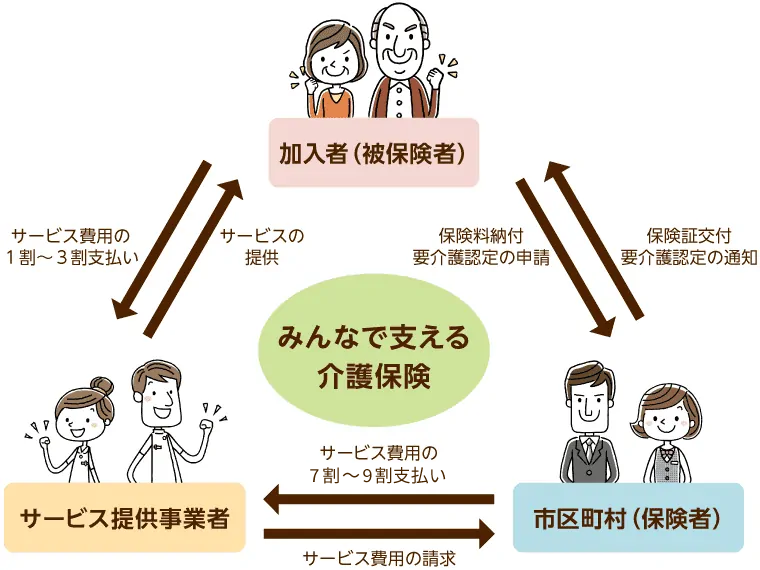

介護保険制度の仕組み

介護保険制度は、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく仕組みです。

介護保険制度の仕組みには、以下のような特徴があります。

- 介護保険の利用者の自立支援を目指すこと

- 利用者本位のサービス利用(自ら選択してサービスを受けられる)ができること

- 給付と負担の関係が明確である「社会保険方式」を採用していること

また介護保険制度に携わる人たちを、以下のように言います。

- 保険者

- 制度を直接運営している市町村および特別区

- 被保険者

- 介護保険料を支払っている人

(現行制度では40歳以上全員に負担義務)

- サービス提供事業者

- 介護サービスを提供する人

なお、被保険者は65歳になると介護サービスを利用できます。

公的介護保険と民間の介護保険の違い

介護保険には公的保険とは別に、任意で加入する民間の介護保険があります。

民間保険とは公的な介護保険を補うことを目的に、民間の保険会社が提供している保険です。

公的と民間の最大の違いは、公的介護保険が「現物支給(介護サービス)」であるのに対して、民間介護保険は「お金」が直接支給される点です。

以下は公的と民間の介護保険の違いをまとめた表です。

| 公的介護保険 | 民間介護保険 | |

|---|---|---|

| 加入 | 40歳以上は自動的に加入 | 任意 |

| 給付対象 | 第1号被保険者は要介護度に応じて支給 第2号被保険者は特定疾病の人にのみ支給 |

被保険者に支給。給付条件や給付額は保険会社によって異なる |

| 保険料 | 第1号被保険者は市区町村単位で徴収 第2号被保険者は医療保険の保険料と合算して徴収 |

各保険会社に支払う |

| 給付方法 | 現物給付(介護サービス) | 現金 |

老後の生活に不安がある方にとって、民間保険の活用はおすすめです。

なお、このページでは国民全員が対象となる公的介護保険について解説していきます。

介護保険料の金額

介護保険料の平均

介護保険料は介護保険制度が設立されて以降、右肩上がりを続けています。

以下は第1号被保険者の65歳以上の人が納める介護保険料の平均をまとめた表です。

| 年度 | 介護保険料(月額) |

|---|---|

| 2018~2020年 | 5,869円 |

| 2021年~2023年 | 6,014円 |

2018~2020年における介護保険料と比較すると、2021年では200円程度負担が増えています。

こうした介護保険料の増加の要因には、少子高齢化といった社会問題が考えられています。

介護保険料の計算方法

介護保険料の1ヵ月あたりの負担額は所得によって変わってきます。

40~64歳の第2号被保険者の場合(会社員・公務員)、納付額は「標準報酬月額または標準賞与額×介護保険料率」で算出できます。

- 標準報酬月額

- 4~6月の給与額を平均した金額を、「標準報酬月額表」の等級に照らし合わせることで決定される

- 標準賞与額

- 税引き前の賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額面 ※上限150万円

- 介護保険料率

- 健康保険組合ごとに定められています。具体的な割合を知りたいときは、所属している組合に確認しましょう

※「標準報酬月額表」は都道府県ごと、健康保険組合ごとに異なる

介護保険料は40歳から支払う

介護保険料は介護保険制度に基づき、40歳から支払うことが国民に義務付けられています。

介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法は対象者によって異なります。

以下で自分が該当する内容を確認しましょう。

- 会社員・公務員

- 給料から天引き

- 自営業者

- 国民健康保険料と合わせて介護保険料を納付

- 被扶養配偶者(主婦など)

- 原則、介護保険料の納付義務はありません※1

※1. 配偶者が39歳以下または65歳以上だと「特定被保険者」という位置づけで納付義務が発生するケースもあります

続いて、被保険者の区分ごとに納付方法をみていきましょう。

第1号被保険者(65歳以上)の場合

第1号被保険者の場合、年金受給額によって支払い方法が以下のように分かれます。

| 年金受給額(年額) | 納付方法 |

|---|---|

| 18万円以上 | 特別徴収(年金からの天引き) |

| 18万円未満 | 普通徴収(口座振替、役所・コンビニなどで支払い) |

なお、年度の途中で65歳になったときは、すぐに特別徴収へ切り替わるのではなく、一定期間は普通徴収です。

第2号被保険者(40~64歳)の場合

第2号被保険者の場合、職業によって支払い方法が以下のように分かれます。

| 対象 | 納付方法 |

|---|---|

| 会社員・公務員 | 会社で加入している健康保険と併せて徴収 |

| 自営業 | 国民健康保険と併せて徴収 |

介護保険サービスの対象者

介護保険制度の対象となるのは「第1号被保険者」と「第2号被保険者」です。

以下で被保険者ごとに定められているサービスの利用条件を見ていきましょう。

介護保険が適用される条件(年齢と特定疾病)

以下は介護保険サービスを利用できる条件をまとめた表です。

| 区分 | 年齢 | サービスの利用条件 |

|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 要支援・要介護認定を受けていること |

| 第2号被保険者 | 40~64歳 | 「16種類の特定疾病」に該当し、要支援・要介護認定を受けていること |

第1号被保険者

第1号被保険者の場合は、要介護状態(認知症などで介護が必要な状態)、要支援状態(日常生活で支援が必要な状態)である場合に介護保険適用の対象となるのが基本です。

第2号被保険者

第2号被保険者の場合、末期がんや関節リウマチなど特定疾病に指定されている16疾病によって要介護・要支援の状態になっていることが、保険適用の要件となっています。

みなし2号とは

40~64歳の生活保護受給者は介護保険料を納付できないため、介護保険に加入できません。

しかし、介護サービスの利用は可能です。制度上、「みなし2号」という位置づけとなり、第2号被保険者と「みなして」要介護認定の審査が実施されます。

要支援1以上にみなし認定されれば、介護保険サービスを利用できます。

介護保険サービスの種類

介護保険サービスには以下の5種類があります。

- 居宅サービス

- 地域密着型サービス

- 居宅介護支援

- 施設サービス

- 介護予防サービス(予防給付)

以下で一つひとつサービスの特徴を確認していきましょう。

1.居宅介護サービス

居宅介護サービスとは、自宅に住みながら介護を受けることができるサービスです。

居宅サービスにはさまざまな種類があり、「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」などがあります。

それぞれどのようなサービスがあるのか確認していきましょう。

訪問サービス

| サービスの種類 | 内容 |

|---|---|

| 訪問介護 | ホームヘルパーや介護福祉士によって、以下のサービスが提供される。

|

| 訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、入浴の介護を行う。 |

| 訪問看護 | 主治医の指示に基づきサービスを提供。 看護師などが病状安定期の利用者宅を訪問し、療養上の世話や診療補助を行う。 |

| 訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅に訪問し、必要なリハビリを行う。 |

| 居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行う。 |

上記のほかに、「通院等の乗降介助」のサービスとして、介護タクシー(介護保険タクシー)と呼ばれるサービスがあります。

介護保険の要介護認定で「要介護1」以上の認定を受け、ひとりで公共交通機関を利用できない方のみが利用できます。

なお、以下の利用目的に限り、利用できます。

- 通院

- 本人が現場に行く必要のある買い物(補聴器や眼鏡など)

- 預貯金の引き出し

- 選挙の投票

- 役所への届け出

プライベートな目的では、介護保険適用での介護タクシーの利用はできません。

通所サービス

| サービスの種類 | 内容 |

|---|---|

| 通所介護 (デイサービス) |

施設などに通い、サービスを受ける。

|

| 通所リハビリ (デイケア) |

病状安定の利用者が医療機関や介護老人保健施設に通い、サービスを受ける。

|

短期入所サービス

| サービスの種類 | 内容 |

|---|---|

| 短期入所生活介護 (ショートステイ) |

介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院・診療所に、短期間入所するサービス。

|

| 短期入所療養介護 (ショートステイ) |

福祉用具の購入・レンタルサービス

上記のほかに、福祉用具の購入やレンタルにかかる費用を補助するサービスがあります。

| サービスの種類 | 内容 |

|---|---|

| 福祉用具貸与 | 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与。 |

| 特定福祉用具販売 | 入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費7~9割分が支給。 ※購入費は1年につき最大10万円 |

2.地域密着型サービス

地域密着型サービスは、介護が必要になった状態でも、できる限り住み慣れた地域で生活を続けていけるように支援するサービスを指します。

そのため、原則として住んでいる市町村のサービスしか受けることができません。

以下は地域密着型サービスの例です。

地域密着型サービスの一覧

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 定期的な巡回または利用者からの連絡により、利用者の自宅を訪問。

介護や看護、生活を送るうえで必要なサービスを提供 - 夜間対応型訪問介護

- 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」と同様のサービスを夜間帯にも提供する

- 地域密着型通所介護

- デイサービスセンターなどで提供される。

生活を送るうえで必要なサービスや、機能訓練などを行う - 療養通所介護

- 常時看護師による見守りが必要な重度の要介護者やがん末期患者が対象。

サービス療養通所介護計画に基づいて、必要なケアや機能訓練を行う - 認知症対応型通所介護

- 認知症の方が、デイサービスセンターに通って利用できるサービス

- 小規模多機能型居宅介護

- 通い・宿泊・訪問による介護サービスを、一つの事業所で利用できる

- 認知症対応型共同生活介護

- グループホームとも呼ばれ、認知症の利用者に専門的なケアを提供する入所型のサービス

- 地域密着型特定施設入居者生活介護

- 指定を受けた定員30人未満の有料老人ホーム、軽費老人ホームなどで提供される。

日常生活上の支援や機能訓練などのサービス - 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

- 定員29人以下の地域密着型老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の利用者が対象。

地域密着型施設サービス計画に基づいて介護、機能訓練、療養上のサービス - 看護小規模多機能型居宅介護

- 通い・宿泊・訪問介護・訪問看護などのサービスを、一つの事業所で利用できる

3.居宅介護支援

居宅サービスや地域密着型サービスなどを利用者が適切に利用できるように、利用者本人や家族の希望を踏まえた上で介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成するサービスです。

計画に基づいてサービスが実施されるように各種介護サービス提供事業者との連絡・調整役を果たし、利用者が介護保険施設への入所を希望する際には必要な便宜も図ります。

なお、居宅介護支援を行う専門職をケアマネージャー(介護支援専門員)と言います。

4.施設介護サービス

介護保険サービスのうち、「施設サービス」は「介護保険施設」へ入居することを指します。

介護保険施設と呼ばれる施設は以下の4つです。

- 特別養護老人ホーム(特養)

- 介護老人保健施設(老健)

- 介護療養型医療施設

- 介護医療院

特別養護老人ホームは、公的機関が運営していることから費用が安く人気があるため、待機者数が多いなどといった課題があります。

それぞれの介護保険施設の特徴や設置基準などを、以下にまとめています。

| 特別養護 老人ホーム |

介護老人 保健施設 |

介護療養型 医療施設 |

|

|---|---|---|---|

| 利用対象者 | 常時介護が必要で、在宅生活が困難な要介護3以上の者 | 病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者 | カテーテルを装着しているなど、常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者 |

| 医療 | 全て医療保険で給付 | 施設で生活するために必要な医療の提供は介護保険で給付 | 施設療養に際する日常的な医療の提供は介護保険で給付 |

| 設備などの 指定基準の一例 |

|

|

|

| 人員基準の一例 (入所定員 100人当たり) |

|

※看護職員数は看護・介護・職員の総数の7分の2程度、介護職員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度 |

|

| 設置基準 | 老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームを指定 | 介護保険法に基づく開設許可 | 医療法に基づき許可された病院、または診療所の療養型病床群などを指定 |

介護療養型医療施設は2017年度末に廃止が決定され、転換先として2018年度より介護保険施設「介護医療院」が創設されました。

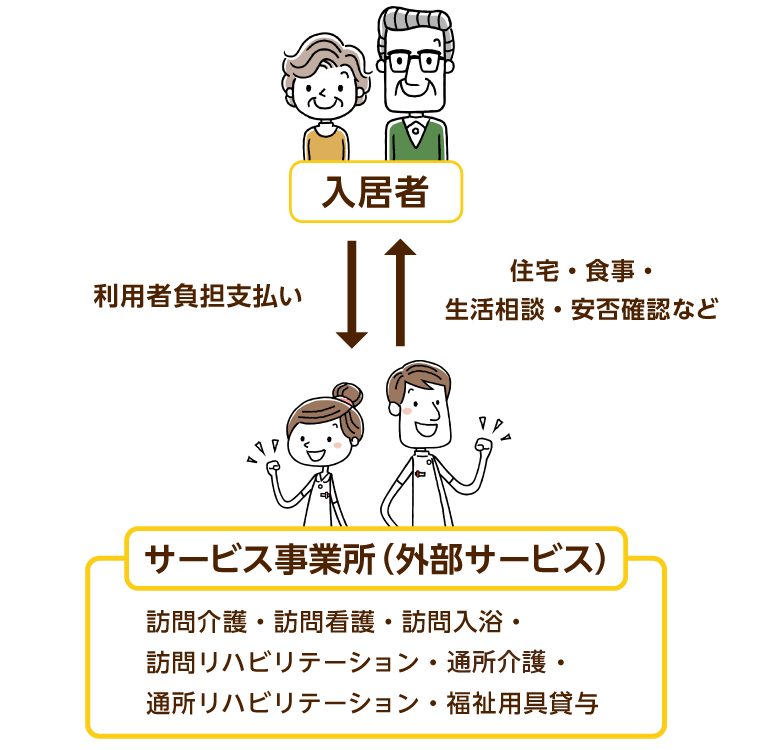

民間施設でも介護保険サービスが利用可能

民間が運営している場合でも、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合は、要介護認定の段階別に毎月定額で介護保険サービスを利用できます。

該当する施設は、介護付き有料老人ホームや一部のサービス付き高齢者向け住宅・軽費老人ホームなど。

有料老人ホームで「介護付き」を名乗ることができるのは指定を受けている施設のみです。それ以外は「住宅型」「健康型」に分類されます。

外部の事業者と契約する

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設で介護サービスを受ける場合、入居者が個別に介護事業者と契約する必要があります。

契約後は自分の居室・個室で訪問系の介護サービスを利用します。

5.介護予防サービス(予防給付)

介護予防サービス(予防給付)とは、要支援1あるいは2と認定された方が活用できる、生活支援やリハビリなどを通して、心身機能の維持・改善を図ることを目的としたサービスです。

具体的には訪問看護や訪問リハビリ、介護用品(福祉用具)のレンタルなどが可能です。

自己負担額は要介護の場合と同様に、所得に応じて1~3割に設定されています。ただし、支給限度額が要介護より少なくなっている点に注意しましょう。

介護保険外のサービス

介護保険外のサービスとは、介護保険が適用されず、利用者が料金を全額自己負担するサービスのことです。

介護保険外サービスでは、介護保険サービスでは手の届かないサービスも利用可能です。

例えば、訪問介護の場合、以下のようなケースは保険適用外です。

- 庭の植木の手入れ

- ペットの世話

- 要介護者の家族の食事をつくる

- 要介護者がいない部屋の掃除

しかし、保険外サービスならばこれらケースも対応可能です。

近年では介護保険外サービスも合わせて利用する「混合介護」というサービス利用の方法にも注目が集まっています。

介護保険サービスの費用(自己負担額)

介護サービスは、収入などに合わせて自己負担額(1~3割)が決まっています。

要介護度別に利用限度額が設けられており、この額を超えて介護サービスを利用する場合には、自己負担割合が10割、つまり全額自己負担となるので注意しましょう。

以下は在宅介護の自己負担限度額をまとめた表です。

| 利用限度額 | 自己負担分(1割) | 自己負担分(2割) | 自己負担分(3割) | |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 5万320円 | 5,032円 | 1万64円 | 1万5,096円 |

| 要支援2 | 10万5,310円 | 1万531円 | 2万1,062円 | 3万1,593円 |

| 要介護1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 | 3万3,530円 | 5万295円 |

| 要介護2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 | 3万9,410円 | 5万9,115円 |

| 要介護3 | 27万480円 | 2万7,048円 | 5万4,096円 | 8万1,144円 |

| 要介護4 | 30万9,380円 | 3万938円 | 6万1,876円 | 9万2,814円 |

| 要介護5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 | 7万2,434円 | 10万8,651円 |

※30日分の金額です

特定施設入居者生活介護は自己負担が定額

特定施設入居者生活介護とは、要介護認定ごとに介護サービスの自己負担額が毎月定額(1日あたりの額が定まっている)です。

どれだけサービスを利用しても、介護費用が上がることはありません。

特定施設入居者生活介護は、介護保険サービスの一種。要介護1以上の認定を受けた方を対象に、食事・入浴・排泄の介助、機能訓練などのサービスを提供しています。

特定施設入居者生活介護には、介護付き有料老人ホームのほか、サービス付き高齢者向け住宅やケアハウスの指定を受けている施設があります。

特定施設入居者生活介護に入居した場合の自己負担額は以下の通りです。

| 限度額(単位) | 自己負担額(30日) | |

|---|---|---|

| 要支援1 | 5,032 | 5,032円 |

| 要支援2 | 1万531 | 1万531円 |

| 要介護1 | 1万6,355 | 1万6,355円 |

| 要介護2 | 1万8,362 | 1万8,362円 |

| 要介護3 | 2万490 | 2万490円 |

| 要介護4 | 2万2,435 | 2万2,435円 |

| 要介護5 | 2万4,533 | 2万4,533円 |

※1単位―10円、自己負担割合1割の場合

介護保険サービス費の軽減制度

介護保険サービスの自己負担額を抑える仕組みとして、以下の制度についてご紹介します。

- 負担限度額認定証

- 高額介護サービス費制度

- おむつ支給制度

- 介護リフォーム費の補助金制度

負担限度額認定証

収入・資産が少ない世帯などの場合、介護保険施設に入居した際に支払う食費や居住費に負担限度額認定制度を適用できます。

負担限度額認定を受ければ、支払限度額以上の負担はすべて免除対象です。認定は市区町村に申請して受けることができます。

詳しくは「負担限度額認定証とはなんですか?」でも記載していますので、ぜひご覧ください。

高額介護サービス費の払い戻し

高額介護サービス費制度は、毎月支払う介護サービス費が所定の上限を超えたとき、市区町村に申請することで、超えた分の払い戻しを受けることができる制度です。

所得によって上限額は変わってきます。

例えば、市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満であれば、負担の上限額(月額)は一世帯につき44,400円です。

また課税所得が380万円~690万円(年収約770万円~1,160万円)未満では、負担上限額(月額)は1世帯あたり93,000円。

課税所得が690万円(年収約1160万円)以上だと、負担上限額(月額)は140,100円になるといった形で設定されています。

おむつ支給制度

日常生活におむつが必要な場合、月々にかかるおむつ代を市区町村のおむつ支給で軽減できます。

おむつを常時利用する人の場合、1日あたり200~300円、1ヵ月だと6,000円~9,000円程度の負担が必要です。おむつ支給を利用することで、こうした負担を大きく減らせます。

基本は現物支給ですが、状況によっては現金支給も可能です。支給条件は市区町村によって異なる場合もあるので、利用を検討している方は、事前に役所などで問い合わせましょう。

在宅介護で1ヵ月にかかっているおむつの費用は「1万5,000円以下」が4割!

介護リフォーム費の補助金制度

介護リフォームとは、介護を必要とする人にとって危険な場所をなくして、安全な自宅環境を整えることを目的として行うリフォーム工事のことです。

例えば、手すりの取り付けや段差解消などが介護リフォームに挙げることができます。

リフォーム費20万円を上限に、7~9割の補助を受けることができます。

介護保険サービスの申請と利用の流れ

要介護認定を受けて介護サービスを利用する

介護保険制度を利用して、介護サービスを受けた場合、原則としてその費用の1割を負担すれば良いということになっています。

しかし、介護保険料を支払っていれば誰でもすぐに、この介護保険制度を利用できるわけではなく、一定の手続きや申請行って要介護認定を受ける必要があります。

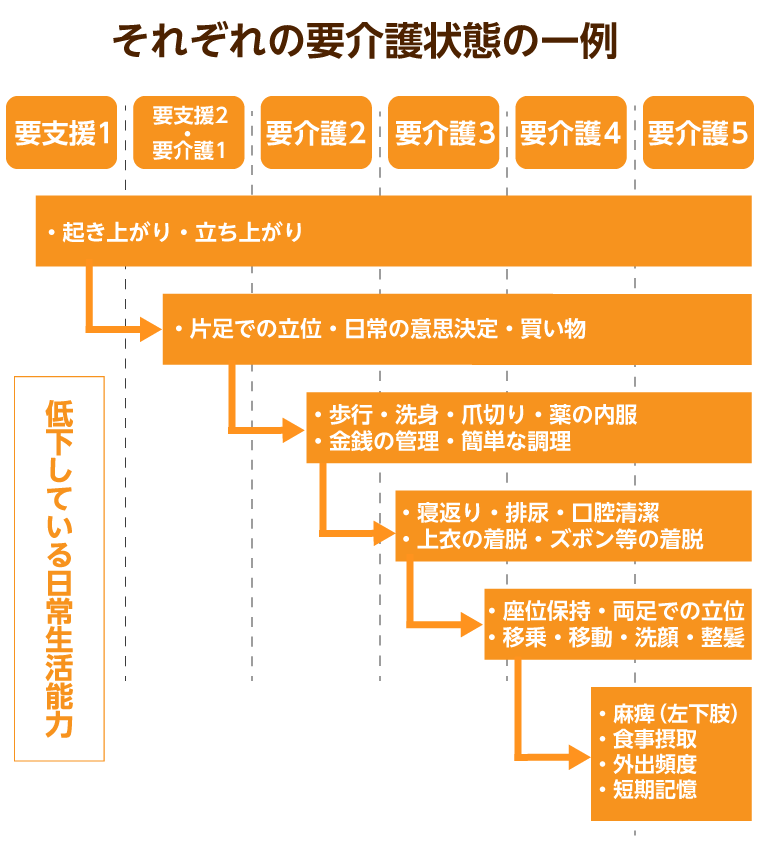

要介護度とは

要介護認定とは、必要な介護の量を判定する仕組みです。

どのくらい介護サービスを行う必要があるか、7つのランクに分けて判断します。

各要介護・要支援の状態は個人により異なりますが、厚生労働省から以下の指標が公表されていますので、参考にしてみてください。

要支援1~2は「生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる」状態。要介護1~5は「現在、介護サービスが必要である」という状態で、数字が大きくなるほど、より介護度が重くなることを表しています。

申請方法

1. 主治医意見書を用意する

主治医意見書を用意する必要があります。

主治医意見書とは、医学的観点から介護の必要性を判断するために必要な書類です。

2. 要介護認定の申請

要介護認定の申請をする場合、市区町村の担当窓口(地域包括支援センター)に電話などで相談しましょう。

その上で、介護保険サービスを利用する必要があると判断される場合、本人または家族が市区町村役所にて申請を行います。

申請には65歳以上の人に自治体から郵送される「介護保険被保険者証」が必要です。

その他、申請時に必要な書類の詳細は自治体によって異なるので、お住まいの自治体のHPで確認するとよいでしょう。

3. 認定調査

市区町村に申請後、本当にその人に介護保険サービスの利用が必要なのか、必要であればどの程度のケアが必要なのか、を判断するための認定調査が行われます。

認定調査は「介護認定調査員」が申請者の自宅や施設、病院を訪れて実施する聞き取り調査と、申請時に提出された「主治医意見書」の内容を合わせて判定されるのが基本です。

具体的な判定プロセスは、コンピューターによって行われる一次判定、と各市区町村が設置している専門家からなる「介護認定審査会」が行う二次判定とで構成されています。

4. 審査判定

最終的な認定結果は利用者に郵送にて通知されます。認定結果は「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当(自立)」のいずれかです。認定結果は申請日から30日以内に送られてきます。

認定結果には有効期限があり、新規申請だと6ヵ月、更新認定だと1年です。ただし、一定期間にわたって心身状態が安定しているなど所定の条件を満たしている場合、有効期限は最長で4年に延長されます。

なお、有効期限は自動更新されません。期限が切れると認定の効力が失われ、介護保険サービスを受けられなくなるので注意が必要です。

5. ケアプランの作成

要介護認定がされたら、ケアプランを作成します。

ケアプランとは介護サービスの利用計画書のことです。

通常はケアマネージャー(介護支援専門員)が、利用者本人・家族と相談しつつ内容を作成します(ケアマネージャーの利用は必須ではありません)。

ケアマネージャーは利用者のニーズを把握し、どのような援助を行うことが自立支援につながるのかを考慮したうえで、利用すべきサービスの種類、頻度、時間などを立案します。

その際、公的なサービスのみならず、社会資源(ボランティアなど)の活用も視野に入れたプランを立てることも多いです。

ケアプランを作成するケアマネージャーとは

ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護保険法に基づく職種です。

要介護者または要支援者が、心身の状況に適した介護サービスを利用できるように、ケアプランの作成や、自治体・サービス事業者間(医療・介護・看護)の調整(ケアマネジメント)などを行うのが主な仕事です。

介護保険サービスは種類も豊富なうえ、住んでいる地域にどのようなサービス事業者がいるのかなど、初めて介護に直面する人にはわからないことも多いです。

ケアマネージャーは豊富な知識、経験をもとに、利用者をしっかりとサポートしてくれる頼もしい存在です。

6. 介護サービスの利用開始

作成したケアプランに沿って、介護サービスの利用が始まります。

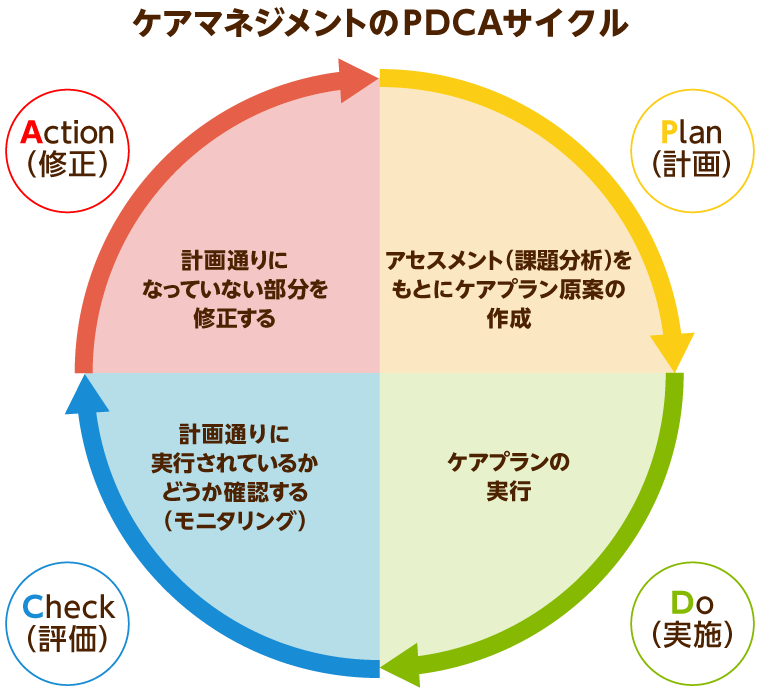

なお、介護保険サービスが開始された後、ケアプランはPDCAサイクルによって適宜見直されます。

PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実施)、Check(評価)、Action(修正)を繰り返し、再評価をしながら計画を見直していくことです。

身体状況の変化に合わせて、利用する介護サービスも変えていきましょう。

入居者の身体状況と目的に見合ったおすすめの老人ホーム

介護保険サービスを利用して施設への入居を考えている方のために、おすすめの施設を身体状況や入居目的に合わせて4つご紹介しましょう。

将来に備えて早めの施設入居を考えている方は「サ高住」がおすすめ

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、制度上の区分では老人ホームではなく高齢は向けの住居であり、契約方式も一般的な賃貸物件と同じ賃貸借契約です。

物件を借りる契約のみという性質上、入居者の自由度が高い点がサ高住の大きな特徴です。

1日のスケジュールを自分で自由に決めることができ、外出や外泊にも基本的に制限はありません。自宅とほぼ変わらない生活を送れると言ってよいでしょう。

ただし、サ高住の中には要介護の人を入居対象とする介護専門型の施設(特定施設)もあり、この場合は介護付き有料老人ホームと同様の生活様式です。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探すイベントやレクを楽しみたい方は「住宅型」がおすすめ

住宅型有料老人ホームの特徴は、自立~軽度の方を入居対象とする施設が多く、入居後は充実した生活支援サービスを受けられます。

生活支援サービスとは、掃除や洗濯、調理といった家事作業をサポートしてくれるサービスのことです。

そのため、入居後は家事負担から解放され、趣味活動など自分の好きなことにより多くの時間を割くことができます。どのようなサービスを利用するのかは、入居者自身が自由に決められます。

また、入居者同士で行うイベントやレクリエーションも充実している施設が多いのも、住宅型の特徴。施設によっては温泉旅行などの外出イベントもあります。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す認知症ケアを重視している方は「グループホーム」がおすすめ

グループホームとは認知症の方のみを入居対象とする施設です。

認知症ケアに特化したスタッフ・設備がそろっており、認知症の進行抑制、症状緩和を目的としたサービスを提供しています。

認知症のケアは介護付き有料老人ホームなど他の入居施設でも対応できますが、グループホームは費用が安めです。

認知症の方で、費用を抑えながら施設で生活したいという場合は、グループホームが適しています。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す常に介護を必要としている方は「介護付き」がおすすめ

介護付き有料老人ホームは、日常生活における介護体制、さらに持病のある方に対する医療体制が整っている施設です。

介護サービスは毎月定額で受けることができ、追加費用の心配もありません。

要介護5の方、重度の認知症の方の受け入れにも対応し、看取りケアも行っています。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す

介護保険制度の目的

ここまでは介護保険制度の概要について解説してきましたが、そもそもどのようにして介護保険制度ができたのか、その成り立ちを見ていきましょう。

高齢者を社会全体で支えるために創設

現行の介護保険制度は、1997年に制定された「介護保険法」に則って2000年4月より施行されたものです。

一般に高齢者の福祉に対して関心が集まるようになったのは、戦後、家制度が廃止されたことがきっかけだとされています。それまでは相続制度による家督相続者が高齢者を扶養するものだとされていたため、均等相続になると誰に扶養責任があるのかがあいまいになったのです。そこで1960年には老人福祉法が制定され、特別養護老人ホーム等が規定されるなど、高齢者への福祉・医療政策が始まりました。

しかしながら、当時の制度には、以下のような問題がありました。

- 要介護者が長期的に療養する環境が整っていないため、一般病院へ長期入院する高齢者が続出

- 介護を理由とした長期入院が全国的に増えたことで、医療費が増加

- 利用者が自由にサービスを選べない

- 所得調査が必要なサービスもあり、心理的抵抗感から利用できないケースも

加えて、高齢化が急速に進むにつれて「要介護状態の高齢者の増加」「介護期間の長期化」などの問題が顕著になり、介護の社会化を求める声が強まりました。

こうした問題を解決すべく登場したのが「介護保険制度」です。

介護保険制度では、これまで選択できなかった介護サービスを、自由に選ぶことができるようになりました。

また、それまでの老人福祉法とは異なり、在宅サービスの充実にも重点が置かれました。

その人らしい生活を支える介護保険制度

介護保険法は、加齢によって心身機能が低下したり、疾病や怪我によって要介護状態になったりした高齢者に、できることに応じて自立した日常生活を送ってもらうことを目的とした法律です。

介護が必要な状態になっても自分らしい生活を送れるように、各利用者が自分に合った介護サービスを選択できることが、同法によって規定されています。

さらに介護保険法では、要介護状態の改善または悪化を防ぐために、医療との連携を行わなければならないと規定。

これらの介護サービスや医療サービスは、介護が必要になった高齢者の身体状況や生活環境に応じて、介護事業者によって総合的、効率的に提供されるべきだとされています。

障害や病気などのマイナス面にのみ着目するのではなく、その人の「できること」に着目して、その人らしい生活の実現を図るのが、介護保険制度の理念です。

こうした考え方は、それまでの介護・医療関連の法制度には見られませんでした。

利用者それぞれのニーズに最適化するため

介護保険制度とそれまでの制度との大きな違いのひとつが、「利用者本位」という考え方です。

以前までは要介護状態となった高齢者に対して、自治体が「措置」として受けるべきサービスを決めていました。

それに対し、介護保険制度の場合、介護事業者が提供するサービスの中から、利用者は自分に合ったサービスを選択できることが規定されました。

また、利用者に適切なサービスを利用してもらうために「介護支援サービス(ケアマネジメント)」が取り入れられました。

その結果「ケアマネージャーのサポートを受けながらケアプランを作成する」という一連のプロセスが確立されました。

介護保険がどのような経緯で完成したのかは、「「賢人論。」第70回(中編)中村秀一氏「行政がサービスを割り振るのではなく、介護保険による契約関係によって利用者がさまざまなサービスを選べることが大事なのです」」 で制度設計に携わった中村秀一さんにインタビューしています。ぜひ読んでください。

介護保険制度の今後

最後に介護保険制度のこれからについて紹介します。

現在、日本では高齢化が急速に進んでいます。

2025年には、800万人いる全ての「団塊の世代」が全員75歳以上の後期高齢者になり、実に国民の5人に1人が後期高齢者になるという超高齢化社会を迎えます。

それに伴い、介護サービスの需要急増も必至であることから、介護給付金も膨らむ見通しです。

その一方で、介護業界や介護保険制度を支える現役世代の人口は減少していくため、今後の介護保険制度をどのように維持していくべきかが課題となります。

介護保険が改正される頻度

2000年の制定以来、介護保険制度は3年ごとに見直しが行われ、世の中の実情に合った内容へと改正されています。

これには介護サービスだけでなく、介護職員の確保のための待遇改善や、介護事業者の不正防止なども含まれています。

2018年度の改正では、介護保険サービスの自己負担割合が、それまでの1~2割から、1~3割へ引き上げられました。

要介護認定を受けられなくても利用できる総合事業とは

現在、全国の自治体で導入が行われている介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)では、「要支援」の認定を受けていなくても一定の条件下のもと、介護予防ケアマネジメントに沿った介護予防サービスを受けられます。

条件とは、各自治体が作成している「基本チェックリスト」(25項目の質問に回答することで、必要となる介護予防サービスがわかる)を受けて、その結果「介護予防・生活支援サービス事業対象者」として認められること。

介護予防ケアマネジメントの申請は、市区町村の窓口で行っており、介護予防サービスの多くは、最寄りの地域包括支援センターで実施しています。

各自治体が行っている「一般介護予防事業」は65歳以上であれば誰でも参加できる介護予防事業。

地域の住民ボランティアが参加するなど、地域内の多様な人、団体が高齢者の介護予防活動を支援しています。

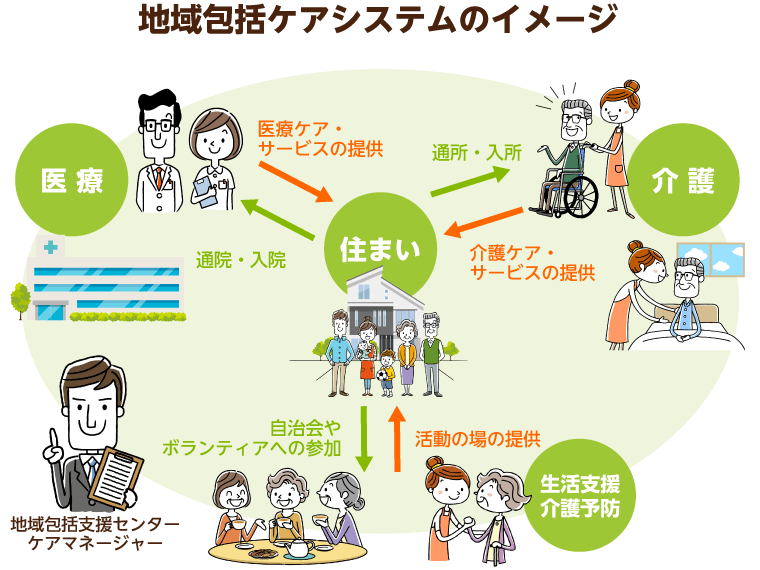

地域包括ケアシステムの広がり

現在、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるように、「地域包括ケアシステム」の構築が進められています。

これは医療、介護、介護予防、住まい、生活支援などのサービスを日常生活圏域(自宅から30分以内)で一体的に提供することを目指しています。

「自助」「互助」「共助」「公助」の概要は以下の通りです。

| 自助 | 高齢者自身が、介護予防や健康維持に積極的に取り組むこと |

|---|---|

| 互助 | 高齢者の周囲にいる人々が、制度などの枠組みの外で個人的に支え合うこと |

| 共助 | 医療や年金など、社会制度などの枠組みによって互いに支え合うこと |

| 公助 | 自助、互助、共助では助けられない場合に、社会福祉として公的に支えること |

そして、この地域包括ケアシステムの実現に向けて大きな役割を担うことになるのが、地域包括支援センターとケアマネージャーです。

- 地域包括支援センターとは

- 介護予防のためのケアマネジメントや、継続的なケアマネジメントの支援などを行う相談窓口のこと

またケアマネージャーは、地域に住む高齢者が多様なサービスを有効活用できるよう直接支援する役割を担います。

介護から介護予防へ

介護予防とは、要介護状態でない方に対して、介護が必要な状態になることをできる限り防ぐこと・遅らせること目的として、心身機能の維持・改善を図る支援や取り組みを指します。

また、要介護状態の場合は、状態を悪化させないことを目的としています。

しかし近年、介護予防に対する考え方は少しずつ変わり始めています。

以前は心身機能の衰えを防ぐための機能訓練が重視されていましたが、現在では高齢者が社会的な「活動」を行い、社会に「参加」することに重きが置かれるようになっています。

この事業によってサービスを提供する側も、NPO法人、ボランティアなどをはじめ、幅広く変わってきました。

これからは介護予防を受ける側も、提供する側も、より幅広い人が関わっていくことで、より充実した介護予防サービスに発展していくことでしょう。

この記事のまとめ

この記事のまとめ- 介護保険とは、介護を必要としている方に介護費用の一部を給付するもの

- 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40~64歳の方

- 介護保険の財源は、介護保険料と税金からなる

- 介護保険サービスを受けるには、要介護認定が必要になる

- ケアプランを作成は要介護認定を受けたあとに作成する

- 在宅介護の介護保険サービスは、主に自宅・通い・宿泊の3種類がある

- 要介護状態になる前に、介護予防サービスを利用するのがベスト

他の人はこちらも質問

介護保険サービスの費用はどのようにまかなわれていますか?

介護保険制度の財源の50%は、被保険者が納めている保険料です。

ちなみに被保険者は、日本国内に住所がある人で以下の条件にあてはまる人です。

- 第1号被保険者:65歳以上の方

- 第2号被保険者:40~64歳の方

財源の残りの50%は税金によって支えられています。

税金部分の内訳は、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%となっています。

介護サービスを利用する時は、自己負担分1~3割を負担しますが、残りの7~9割はこの財源によってまかなわれるわけです。

介護保険とは何ですか?

介護保険とは、介護や支援が必要な方に、介護・介護予防でかかった費用を一部給付する制度です。

自己負担額は基本的には1割ですが、場合によっては2割、3割負担もあります。被保険者となるのは40歳からで、同時に介護保険料の支払い義務も発生します。

介護保険を利用できるのは何歳から?

介護保険を利用できるのは原則65歳以上です。しかし、40歳〜64歳の方でも16種類の特定疾病による要介護認定を受けていると、介護保険サービスの利用ができます。

介護保険の保険者はだれ?

介護保険の保険者は全国の市町村です。その地域に住む40歳以上の方が被保険者として、介護保険料の納付をします。

介護保険はいくらまで使える?

介護保険の支給限度額は以下の通りです。

- 要支援1…5万320円

- 要支援2…10万5,310円

- 要介護1…16万7,650円

- 要介護2…19万7,050円

- 要介護3…27万480円

- 要介護4…30万9,380円

- 要介護5…36万2,170円

この記事の

この記事の