グループホームとは「認知症高齢者のための介護施設」

グループホームとは認知症の方が、共同生活をおくるための施設です。

「認知症対応型共同生活介護施設」とも呼ばれ、専門スタッフの支援を受けながら、自立した生活を目指します。

認知症は脳の刺激が少ないと進行が早まる可能性があることから、自宅に近い環境で生活をして進行を緩やかにさせます。

認知症の発症数は増加傾向にあり、それに伴いグループホームの数も増えています。しかし、介護保険の地域密着サービスに属しているため、入居条件は厳しく、原則として施設がある市区町村に住民票がある方が条件です。

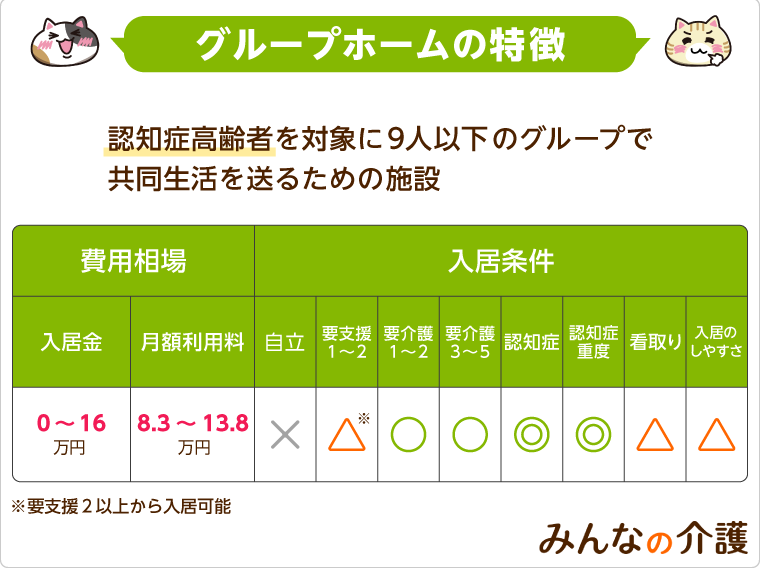

グループホームのおおまかな概要は以下の通りです。

| 入居の条件 | 入居期間 | 入居一時金 | 月額利用料 |

|---|---|---|---|

| 認知症の方 | 特に決められていない | 0~16万円 | 8.3~13.8万円 |

5人~9人のユニットで自立した生活を目指す

グループホームでは、ユニットと呼ばれる複数の居室と台所、食堂などで構成された生活空間で共同生活を送ります。

共同生活の目的として、入居者と家事などの役割分担をしたり、コミュニケーションを通して、自立した生活を目指します。

共同生活を送るメンバーは変わらないため、生活環境の変化に戸惑うこともありません。認知症の方は環境の変化に対して不安を感じやすいですが、グループホームは生活環境が変わらないため、穏やかに過ごせます。

有料老人ホーム、介護老人保健施設、特別養護老人ホームとの違い

続いて、グループホームと他の施設の違いを解説していきます。

有料老人ホームとの違い

有料老人ホームは施設によって人員配置・設備状況が大きく異なります。

介護付き有料老人ホームは、おおむねグループホームよりも介護・看護体制を充実させている施設もあり、重度の要介護者への対応力が高くなっています。

なお、グループホームはあくまで共同生活を送る施設であり、掃除や洗濯などの家事は自分で行う必要があります。

それに比べて有料老人ホームは、サービスが充実しているため、施設のスタッフが家事などを行い、日々の生活をサポートしてくれます。

【わかりやすく解説】有料老人ホームとは?介護付・住宅型・健康型3種類の違いや定義、入居条件まで

介護老人保健施設との違い

介護老人保健施設(老健)は在宅復帰を目的とした、リハビリを行う施設です。自宅と病院の間に位置するため、中間施設とも呼ばれます。

老健では、「リハビリ計画」を立て、そこで設定したリハビリ目標を達成した場合は退所となるため、入居期限に定めのないグループホームとは、施設の利用目的が大きく異なります。

【図解】老健(介護老人保健施設)とは?入所条件や期間・強制退所時の対応方法を解説

特別養護老人ホームとの違い

特別養護老人ホーム(特養)は、地方公共団体と社会福祉法人が運営できる公的施設です。企業やNPOなども運営を行うグループホームとは、運営母体が違います。

特養も認知症の方を受け入れることができますが、入居できるのは原則要介護3以上の方のみです。

グループホームの入居条件

グループホームに入居条件は以下に当てはまる方です。

- 65歳以上の方

- 要支援2または要介護1以上の認定を受けた方

- 医師に認知症の診断を受けた方

- 集団生活を営むことに支障のない方

- 施設と同一の市区町村に住民票がある方

グループホームの入居条件は、専門医から認知症の診断を受け、要介護認定で要支援2以上の認定を受けていることです。

年齢については、65歳未満でも特定疾病を持っている場合は入居可能な場合があります。

入居を希望する際には、施設に確認してみましょう。

入居には住民票が必要

グループホームは、介護保険の中で市区町村が運営する「地域密着型サービス」に分類されています。

この趣旨は要介護度が重い状態になっても、住み慣れた生活圏域内で生活ができるようにするという点にあります。

そのため、グループホームを利用できるのは、その地域に住んでいる人だけです。

グループホームの正式名称は「認知症対応型共同生活介護」

なお、グループホームは通称であり、正式には地域密着型サービスの「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれます。

- 認知症対応型共同生活介護

- 少人数で共同生活を送ることで認知症の進行を遅らせ、馴染みの人間関係のなかで穏やかに暮らし続ける」という考えのもと、入居者の方々の日常生活の介助や機能訓練を行う施設のこと

こうした特徴があるので、グループホームへ入居するには、その地域に住んでいることの証明として、必ず住民票が必要です。

共同生活が難しい場合は入居が断られたり、退去になる場合もある

グループホームでは、他の入居者と共同で生活するのが難しいと判断される場合は、入居を断られる場合があります。

特に、暴言・暴力など他の入居者に迷惑をかける行為があると認められると、入居はできません。また、重度の要介護者の方や医療的ケアを必要とする方、感染症にかかっている方なども入居を断られることがあります。

一般的に退去要件として定められているのは、以下の場合です。

- 自傷行為や暴言・暴力行為がある

- 重度の医療的ケアが必要となった

- 利用料金が支払われない

- 長期入院をする

- 居室に持ち込み不可の物などを持ち込んでいる

なお、グループホームに入居する際に取り交わす契約書・重要事項説明書には、退去要件が記されているので必ずチェックしましょう。

部屋のタイプは「ユニット型」と「サテライト型」の2種類

グループホームの居室タイプは大きくわけて「ユニット型」と「サテライト型」の2種類があります。

もともとはユニット型のみでしたが、2014年にサテライト型が新規に創設されました。

2つの部屋の生活形態について、以下で詳しく説明していきます。

なじみの関係を築きやすいユニット型

ユニット型のグループホームでは、入居者が少人数のユニットを構成して共同生活を送ります。

「ユニット」とはグループホームの定員を表す単位のことで、1ユニットは5~9人、1つの施設につき原則2ユニットまでと決められています。

1ユニットは最大9人と小規模な理由として、認知症の方に心穏やかに暮らしてもらうためという理由があります。

認知症の高齢者への効果

認知症の方は、新しく出会った人や、新しいものを覚えたり認識したりするのが難しいと言われています。

100⼈などの⼤⼈数の施設では、⼊居者や職員などが⽬まぐるしく変わるため、認知症の⾼齢者が⼼を落ち着けて生活しづらくなります。

その点、1ユニット9⼈という小規模のグループホームなら、⻑く⽣活するうちに職員やほかの⼊居者を認識し、お互いに理解しあえる馴染みの関係を築きやすくなります。

認知症の方にとって、住み慣れた家から離れて生活するのは不安が大きいものです。グループホームは「家庭にできるだけ近い環境で、地域社会に溶け込んで⽣活する」ことを目的としているため、認知症の方が安心して暮らしやすい環境となっています。

1人暮らしの練習を行うサテライト型

サテライト型グループホームは本体住居とサテライト型住居で構成されています。

本体住居ではユニット型と同様のケアが行われますが、それとは別に1人暮らしを行えるサテライト型住居も設置されている点が大きな特徴です。

サテライト型住居は本体住居から少し離れた場所にある民間のアパートなどが利用されています。本人の希望に合わせ、食事やレクリエーションを本体住居で行うことも可能です。

サテライト型住居で1人暮らしをしていてもし困ったことがあれば、担当の支援員に連絡すればいつでもサポートしてもらうことができます。

グループホームのサービス

グループホームの居室タイプについてわかったところで、続いてグループホームのサービスについて解説していきます。

サービス内容は介助や見守り、機能訓練などさまざま

グループホームでは、認知症の専門的な知識を持った介護スタッフによりさまざまなサービスが提供されます。グループホームで提供されるサービスは以下の通りです。

| 食事提供 | 生活相談 | 食事介助 | 排泄介助 | 入浴介助 | 掃除・洗濯 | リハビリ | 買い物代行 | レク |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

医療ケアが必要な場合は注意が必要

有料老人ホームと違って、グループホームには看護師の配置義務がないため、看護師がいない施設も多く、日常的な健康管理を介護スタッフが行う場合があります。

また、要介護入居者3人に対して1人以上のスタッフを配備するという点において両者は同じですが、施設の規模が小さいので、病院でのリハビリや付き添いなどの個別対応が難しいところが多いです。

認知症ケアで進行を遅くする

現在のグループホームは地域交流が盛んになっている

グループホームでおこなわれる認知症のケアは、施設内でのレクリエーションやリハビリだけではありません。

地域の祭りに参加したり公園の清掃活動に協力したりと、地域との交流を取り入れる施設も増えてきています。

地域の目的として、地域の人に認知症についての理解を深めてもらったり、認知症介護の相談支援につなげたいという思いがあります。

現在、地域の人々との交流に重きを置くところが増えており、こうした地域との交流や、啓発活動を行っている施設は、全体のおよそ半数にものぼります。

地域とのつながりで得ることができるメリット

地域との交流は、地域における認知症ケアの拠点である施設の社会的な価値の向上などに加えて、人とのつながりを通じて入居者の暮らしを豊かにする効果が見込まれます。

また地域側にも、グループホームが積み重ねてきた認知症ケアのノウハウを、地域全体で認知症患者をサポートする仕組み作り活かせるというメリットがあります。

看取り対応

グループホームは基本的に身体症状が安定している方向けの「生活の場」です。そのため医療体制が不十分な施設は多くあります。

しかし高齢化に伴って、グループホームの入居者も高齢化が進み、看取りに対する関心が高くなりました。その結果、2009年の介護保険法の改正により医療体制が整い、看取りに対応するグループホームの数は増加傾向にあります。

ただし、看取り対応をしている施設はまだそこまで多くはありません。看取りが必要となった場合、病院や介護施設など、ほかの施設への転居を求められる可能性があります。

慣れ親しんだ場所で最期を迎えたい、本人が穏やかに過ごせる場所で看取りを希望する場合は、事前に施設へ確認をしましょう。

グループホームの費用

グループホームのサービスがわかったところで、続いてグループホームの費用について紹介していきます。

グループホームの費用の目安は以下の通りです。

| 入居一時金 | 月額利用料 |

|---|---|

| 8.1万円 | 11.9万円 |

入居の際には、入居一時金や保証金がかかる

グループホームは入居時に、入居一時金や保証金が必要になる場合があります。相場は数万円〜20万円ほどです。入居一時金は賃貸物件の敷金にあたる費用を指します。

一般的なアパートと同じで、退去時に一部返還されますが、入居期間が長いほど返還される額は少ないです。返還金は償却で計算をし、償却期間や償却率は施設ごとに定めています。

保証金も敷金と似た意味で、退去時の清掃や修繕などに充てられ、残れば返金されます。

月額利用料は12万円ほど

グループホームに入居後は月額利用料として、食費や居住費といった生活費のほか、介護サービス費を支払います(原則1割)。

月々の費用のうち、居住費は、居室の大きさ・施設の設備・地域などによって左右されることが多く、一般的には都市部の方が高いと言われています。

また、介護サービス費は入居者の要介護度に応じて変わり、要介護度が重くなるほど高くなります。

グループホームの費用の詳細は以下の記事で解説しています。

日常の生活費

グループホームでは以下のような日常生活費がかかります。

- 管理費共益費

- 光熱費

- 食費

- おむつなどの介護用品代

- 医療費

- 日用品代

日常生活費は介護保険の適用外なため、すべて自己負担となります。

おむつ代や散髪代などの雑費は施設ごとに規定額が決まっています。

生活保護でも入居が可能な施設もある

グループホームには、生活保護を受けていても入居できます。

まず、希望するグループホームが生活保護法の指定を受けているか、施設へ確認をしましょう。ポイントは以下の3点です。

- 生活保護法による指定を受けたグループホームであるかどうか

- 生活保護対応の居室が何室用意されているのか

- グループホームと同じ所在地に自分の住民票があるか

また、全部の居室が生活保護の受け入れに対応する施設と、一部の居室にのみ対応する施設があります。

グループホームの入居条件は、立地する施設と同じ住民票であることです。

生活保護法の指定を受けたグループホームが自分の住民票と違う地域だった場合は、住民票を移して、その自治体で再び生活保護申請をする必要があります。

グループホームを選ぶメリット・デメリット

ここからは、グループホームに入居することのメリット・デメリットについてみていきましょう。

まずはメリットから紹介します。

メリット

認知症症状の進行を和らげることにつながる

認知症を発症しても、何もかもわからなくなってしまうわけではなく、日常生活を送るだけなら問題がないことも多いです。

そのためグループホームでは、職員にサポートしてもらいながら、料理や洗濯といった家事全般を基本的に自分で行います。

こうした自立した生活が、認知症の進行を遅らせることにつながるのです。

「認知症の高齢者は何もできない」と決めてかかるのではなく、入居者が持っている能力(残存能力)をしっかりと活かしていくことが、グループホームにおける認知症介護のあり方です。

介護職員は認知症ケア専門

グループホームに常駐する職員は、認知症ケアの知識と経験が豊富です。

ほかの介護施設だと、「認知症受け入れ可」とうたっていても、認知症の知識と経験が豊富な職員がいるとは限りません。

グループホームであれば、入居者の日常生活のお世話から精神的なケアまで、職員がしっかりと支えてくれます。

長年住んだ地域から離れずに済む

グループホームは、高齢者が住み慣れている地域で長く生活を続けられるように創設された「地域密着型サービス」のひとつです。

そのため入居できるのは、施設と同じ市区町村の住民票を持っている人となっています。

入居者は慣れ親しんだ地域から離れずに済むので、環境変化によるストレスを小さくすることができます。

また、同じ地域に住んできた人同士で共同生活を送れるので、入居者同士でのコミュニケーションも取りやすいといえるでしょう。

定員が少数なので、入居者同士でコミュニケーションを取りやすい

少人数制であることはグループホームの大きな特徴と言えます。

5~9人からなる「ユニット」を構成し、共同生活はすべてユニットごとに行われます。

認知症の高齢者にとって、人の入れ替わりが多い大人数の施設はストレスを感じやすくなります。

また、認知症の症状により顔や名前が覚えにくくなるので、人付き合いがおっくうになる人もいます。

グループホームの場合、日常的に顔を合わせるのはユニット内の入居者だけですし、入居者のサポートを行う職員もほとんど決まっています。

顔なじみ同士で会話もしやすく、落ち着いた環境の中で日々の生活を送ることができます。

デメリット

定員が少ないため即入居が難しい

グループホームは1ユニット5~9人、1つの施設に原則2ユニットまでと定められています。施設の定員数が決まっているため、即入居は難しい場合があります。

さらに認知症の人数が増え続け、グループホームの需要が高まっているのも、すぐに入居できない要因の1つです。

施設のある市区町村に住民票を持たないといけない

もう1つのグループホームのデメリットは、施設のある市区町村に住民票があることです。立地する施設と同じ住民票を持たないと、入居できないという条件があります。

住み慣れた地域で過ごせますが、同じ住民票に希望するグループホームがなかったとしても、別地域の施設入居はできません。

認知症ケアが必要な方におすすめの施設

グループホーム

グループホームは認知症の方のための施設で、穏やかに生活できる環境を完備しています。1ユニット5〜9人の少人数で家事の役割分担をしながら共同生活を過ごします。

サポートをする職員は認知症ケアの知識が豊富です。日常生活のサポートはもちろんですが、精神的な面も職員がサポートをします。

グループホームで行われるレクリエーションは、認知症に効果的なものばかりです。人気施設で即入居が難しいので、入居希望の方は早めに施設を選びましょう。

住宅型有料老人ホーム

入居に時間がかかるグループホームに対し、比較的早く入居できるのが住宅型です。

住宅型は施設での介護サービスはありませんが、外部のサービスを利用でき、必要に応じて介護サービスを自由に組み合わせることができます。

また食事や洗濯、生活相談などの生活援助サービスも受けられます。入居者の心身の状態に合わせたケアが提供されるため、認知症の方も安心できます。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

介護付き有料老人ホーム

認知症の進行具合によっては、グループホームでの入居は困難となります。

介護付きは重度の介護を必要とする方の受け入れをしています。そのため、認知症が進行しても適切なケアを受けることができます。

介護付きは、介護サービスをどれだけ利用しても費用は一定です。費用は要介護認定の段階に応じて決まります。

さらに看護職員の配置義務があるので、施設で医療サービスも受けられます。ただし、認知症のケアは施設ごとで違うため、事前に確認をしておきましょう。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

グループホームの1日の流れ

ユニット型のグループホームでは、掃除や洗濯、調理などの家事は入居者が行います。一人ひとりが役割を持ち、共同生活を送るのが基本です。

1日の大まかなスケジュールを見てみましょう。

| 時間 | スケジュール内容 |

|---|---|

| 7:00 | 起床 |

| 8:00 | 朝食準備・朝食 |

| 9:00 | バイタルチェック、体操 |

| 11:00 | 掃除、洗濯の実施。昼食の準備 |

| 12:00 | 昼食 |

| 14:00 | レクリエーション |

| 15:00 | おやつ |

| 17:00 | 夕食の準備 |

| 18:00 | 夕食 |

| 19:00 | 入浴 |

| 20:00以降 | 就寝(ナイトケア) |

認知症ケアの一環でレクリエーションがある

グループホームではレクリエーションを積極的に取り入れています。レクリエーションは体を動かしたり物事を考えたり、他の入居者と円滑なコミュニケーションが取れます。

さらにレクリエーションで、脳を刺激して認知症の進行を緩やかにする効果も期待できます。また身体機能を向上させ、日常的な運動不足を解消する場としても活用されており、レクリエーションの内容は指先を使ったもの、懐かしい音楽や映画鑑賞などです。

グループホームの選び方

グループホームは、認知症を発症している方が、適切なケアを受けながら自立した生活を続けるための施設です。

入居するには事前見学をはじめ、必要書類の準備や入居判定など複数のプロセスを経ることになります。ホームページなどで空き室があることがわかっても、直ちに入居できるとは限りません。

グループホームに入居するタイミング

グループホームに入居するタイミングとして、専門医から認知症の診断を受け、自宅での生活に不安を感じた時点で、入居に向けて行動を開始することをおすすめします。

早めに動いておけば、余裕をもって入居に向けた準備を進めることができます。

家族介護者の介護負担が重く、「疲労により辛く感じることがある」「日々介護のことしか考えられない」「介護者である自分の年齢も50~60代」という場合、グループホームへの入居をおすすめします。

施設を選ぶ際のポイント

入居先となるグループホームを選ぶ際は、以下の点で比較検討を行ってみましょう。

良いグループホームとは、費用やケア体制、日々の過ごし方などが入居する本人の希望に合致した施設です。最も希望条件に合った施設を選択しましょう。

- 入居費用

無理のない資金計画のもと、長期にわたって入居できる施設を選びましょう。 - 介護体制

スタッフの数や定着率に問題がないか確かめましょう。特に認知症は進行すると徘徊のような特有の症状が出てくるため、介護体制が整っていることが大切です。 - 医療体制

持病を持っている場合、必要な医療サービスを将来的にわたって受け続けることができる施設を選ぶ必要があります。 - スタッフの教育体制

スタッフに対する研修の頻度とその内容いかんによっても、サービスの質は変わってきます。 - 入居者の状況

入居者の表情が穏やかであれば、認知症の状態が安定し、日々落ち着いて生活できているといえます。見学時などに確認してみましょう。 - 立地条件

グループホームは面会時間が定められています。ご家族が仕事をしている場合、帰宅途中に面会時間内に寄れる場所であれば通いやすいです。

ショートステイや体験入居をする

グループホームではショートステイ(短期入居)や体験入居ができます。

短期入居は介護サービスの一環としての利用となるので、自宅でお世話になっているケアマネージャーへの相談を踏まえたケアプランの作成が必要です。

家族介護者が一定期間、家を空ける場合や、介護者のレスパイトケアのために利用されることが多く、入居期間は最大で30日間と定められています。

体験入居は保険適用にならない

体験入居は保険適用とはなりませんが、グループホームの体験利用によって得られる情報は多く、入居先を探している方にはおすすめです。

なお、短期入居や体験入居は居室に空きがなければ利用できないので、事前に確認する必要があります。

設備を見ると運営方針もわかる

グループホームによっては、和室で生活していた入居者のために和室の個室が用意されていたり、布団での生活ができたりするところもあります。

また、基本的に居室内への家具の持ち込みは自由。

住み慣れた自宅に近い環境で過ごせるよう配慮しているグループホームはたくさんあります。

入居後に「自宅に戻りたい」と思うのは自然な感情ですが、住み慣れた自宅に近い環境なら、そうした気持ちになることを緩和してくれる可能性もあります。

また、認知症症状緩和のために、共有スペースなどにカレンダーや時計などを置き、「今何時なのか」などがすぐにわかるようにされていれば、入居者にとっては精神的な安心につながります。

設備やアメニティ類を見てみるだけでもグループホームの運営方針が見えてくるので、しっかりと見学をした上での入居を決めたいですね。

入居の手続きと流れ

グループホームへの入居を考える場合、まずは施設の資料を集めます。ネット環境があるなら、介護施設を検索できるみんなの介護を利用すると情報収集と資料請求がしやすいです。

資料を集めてお気に入りの施設をある程度絞ったら、次に施設の見学をします。見学は必ず複数のグループホームに行い、比較検討することが大事です。

入居先を決めたら、施設側との契約を行いましょう。その際、入居費用や緊急時対応の在り方、退去用件などをしっかりチェックします。契約が終われば、いよいよ入居です。

入居手続きは各施設で行う

入居の申し込みは、各施設で行うのが原則です。

入居申込書を提出し、訪問または来訪によって面談が行われてから、住民票や健康診断書、認知症の診断書、さらに所得証明書といった必要書類をすべて提出します。

その後、施設の職員などが「自立度」や「要介護度」「資産や収入の額」などを総合的に考慮し、入居の判定が行われます。

入居待ち期間には要注意

厚生労働省の『平成29年介護サービス施設・事業所調査の概況』を参照すると、2017年の時点でグループホームは全国に13,346件存在しています。

この数は一見多そうですが、地域密着型サービスのため在住している地域の方しか入居できないうえ、1つの施設に原則18人(1ユニット×9人×最大2ユニット)が定員となっている小規模施設だという問題があります。

グループホームに関するQ&A

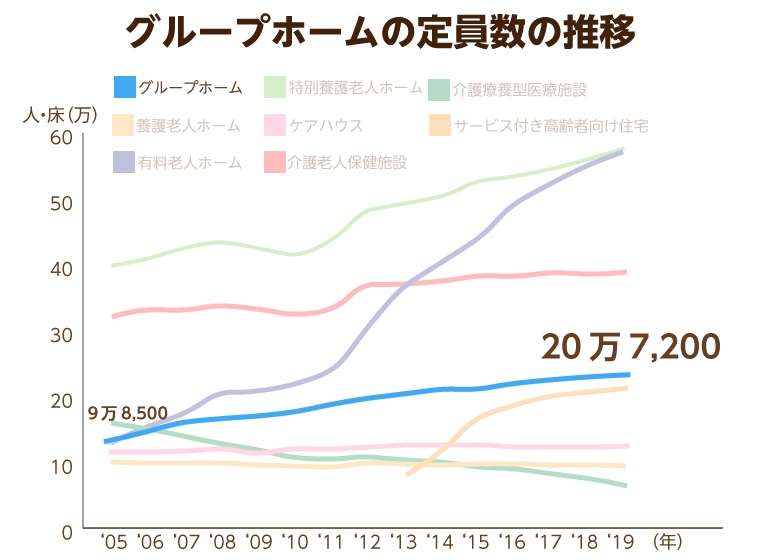

グループホームの定員数の推移は?

グループホームにはいる人はどんな人?

グループホームは認知症に特化した施設なため、認知症の方が入所しています。

原則65歳以上の要支援2または要介護1以上が条件ですが、特定疾病による要介護認定を受けていれば、40歳〜64歳の方も入所対象となります。

グループホームはどんな人が入れるのか?

グループホームの入居条件は65歳以上、要支援2・要介護1以上の方です。また医師から認知症の診断を受けており、集団生活を送ることに支障がない方も条件となっています。40歳〜64歳の方でも特定疾病であれば、入居できる可能性が高いです。

グループホームとはどのような施設か?

グループホームは認知症の方のみが入居する施設で、小規模のユニットが共同生活を送り、家事分担をして自立した生活を目指します。

職員は認知症の専門知識・技術が豊富で、日常生活の支援から精神的なケアまで幅広く対応をします。認知症に有効な音楽療法や脳トレなどのレクリエーションを積極的に取り入れています。

グループホームは介護保険施設ですか?

グループホームは介護保険サービスの「認知症対応型共同生活介護施設」になります。認知症の方が慣れ親しんだ地域で、5人〜9人のユニットで共同生活をする小規模施設です。落ち着いた環境のなかで家事分担をして、できる限り家庭に近い生活をします。料理や洗濯などを通して認知症の進行、症状を和らげます。

この記事の

この記事の