特別養護老人ホームとは

特別養護老人ホームとは介護保険が適用される公的施設の1つで、介護保険制度上では「介護老人福祉施設」と呼ばれています。

入居者の方は24時間体制で手厚い介護を受けることができます。

さらに終身利用が可能なので、退去の心配もありません。

制度上、入居条件は要介護3以上と定められているので、自立や要介護2以下の認定を受けている方は原則として入居できません。

また入居費用が安く、充実したサービスを受けられることから人気の高い施設です。入居待ちをしている待機者も多く、入居まで長く時間がかかる場合があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

なお特養については以下の記事で詳しく解説しています。

次の項目では、特別養護老人ホームの費用を解説します。

特別養護老人ホームにかかる入居一時金と月額利用料

入居一時金

特別養護老人ホームは、初期費用や入居一時金はかかりません。

高額になりがちな初期費用を払わずに入居できるため、高齢者向け施設のなかでも、入居希望者の多い施設となっています。

月額利用料

続いて、月額利用料を見ていきましょう。

特養の月額費用は、入居者本人と扶養義務者(妻・夫・子どもなど)の負担能力に応じて月々の支払額が設定されます。

以下は特養にかかる月額費用の相場をまとめた表です。

| 居住費 | 食費 | |||

|---|---|---|---|---|

| ユニット型 個室 |

ユニット型 個室的 多床室 |

従来型個室 | 多床室 | |

| 6万180円 | 5万40円 | 3万5,130円 | 2万5,650円 | 4万3,350円 |

特養では主に「介護サービス費」や「生活費」などを毎月支払う必要があります。

また居室タイプによって居住費も異なります。

具体的な費用項目は、次の項目で解説しています。

特別養護老人ホームの月額費用の内訳

月額費用の内訳は、主に次の6つです。

- 居住費

- 食費

- 日常生活費

- 施設介護サービス費

- 介護保険適用外の費用

- 介護サービス加算

以下で、それぞれの詳細を見ていきましょう。

居住費

居住費とは、いわゆる「家賃」のことです。

特養では、介護ベッドや家具類は各部屋に備え付けられているものを利用できます。

また特養の居住費(賃料)は、国が定めた「基準費用額」に基づいて設定されており、ユニット型個室や多床室など、部屋のタイプによって大きく異なるので注意しましょう。

なお居室タイプごとの居住費は「居室タイプ別の月額利用料」で紹介しています。

食費

費用名称からもわかる通り、1日3食分の費用のことです。

昼間に外出して施設で昼食を取らなかった日でも、3食分を支払う必要があります。

ただし、入院や外泊により複数日にわたって施設に戻らないときは、事前に食事を止めることで食費の支払いを停止することも可能です。

日常生活費

医療費やレクリエーションにかかった費用、理美容費、嗜好品の費用などのことです。

おむつ代や尿取りパットは、特養の場合は施設側の負担です。

施設介護サービス費

入居後に介護を受けるために必要な費用です。

実際の負担額は要介護度や居室のタイプによって違いがあり、要介護度が高いほど高額です。

介護保険適用外の費用

特別養護老人ホームの費用のほとんどが介護保険の適用内ですが、日々の食費やレクリエーションにかかる実費などは介護保険の適用外となります。

そこで施設によって大きな利用料金の差が出ないように「基準費用額」が設定されています。

基準費用額とは、冒頭でも解説した通り国が定めた「食費」「居住費(滞在費)」の標準的な額のことを言います。

以下は特養の費用のうち、実費請求になるもの具体例をまとめた表です。

| 対象 | 具体例 |

|---|---|

| 理美容代 |

|

| 生活雑費 |

|

| 娯楽費 |

|

| 交通費 |

|

介護サービス加算

介護サービス加算とは、職員の配置体制や提供しているサービスなどに応じて基本料金に加算される金額です。

実際の加算額は施設ごとに違いますが、手厚い人員配置やサービスを整えている施設ほど加算額は大きくなると考えてよいでしょう。

加算については次の項目で解説しています。

特別養護老人ホームの加算

基本的なサービスに加えて、人員体制を手厚くしたり、特別な介護ケアを行ったりした際に、「介護サービス加算」が発生します。

自己負担割合は基本的な介護保険サービス利用額と同じく1~3割ですが、どのようなサービス加算があるのかを知ることは大切です。

【2025年最新】介護報酬の単位一覧表(介護サービス×地域区分ごとの上乗せ加算)

以下で主な加算内容を見ていきましょう。

個別機能訓練加算

機能訓練を行う理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を1名以上配置し、入居者一人ひとりに合った個別機能訓練計画に基づいたリハビリを行う施設に対して加算されます。

個別機能訓練加算はリハビリに力を入れたい方にとって、リハビリサービスの充実度を図るための一つの指針です。

夜勤職員配置加算

夜勤職員配置加算は、痰(たん)の吸引や褥瘡の管理ができる介護職員(認定特定行為業務従事者)を夜間帯に配置している施設に対して加算されます。

夜間のコール対応や、緊急時の対応にも優れていることから、より安心した生活を送りたいと考える方は夜勤職員配置加算の対象施設を選ぶと良いでしょう。

看取り介護加算

看取りケアとは、医師が回復する見込みがないと診断したのち、介護計画を作成、医師・看護師・介護スタッフが利用者や家族に対して説明・同意を得たうえで行われる介護です。

看取り介護加算は、逝去する45日前から適用されるもので、逝去した日、逝去した日前日と前々日、それより以前の4日前から30日前、31日前から45日前で加算される単位数が違います。

主なサービス加算と費用一覧

上記で紹介した加算項目以外にも、以下のような種類があります。

以下の表では項目名称とあわせて、30日あたりの自己負担額を一覧にまとめています。

| 加算項目 | 自己負担額 | |

|---|---|---|

| 30日あたり | 1日あたり | |

| ターミナルケア加算 ※死亡日以前31日~45日 |

- | 72円 |

| ターミナルケア加算 ※死亡日以前4日~30日 |

160円 | |

| ターミナルケア加算 ※死亡日前日~前々日 |

910円 | |

| ターミナルケア加算 ※死亡日 |

1,900円 | |

| 再入所時栄養連携加算 ※栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない。 |

200円 | |

| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円 | |

| 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円 | |

| 試行的退所時指導加算 | 400円 | |

| 退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500円 | |

| 退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250円 | |

| 入退所前連携加算(I) | 600円 | |

| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円 | |

| 退所前連携加算 | 500円 | |

| 訪問看護指示加算 | 300円 | |

| かかりつけ医連携 薬剤調整加算(Ⅰ)イ |

140円 | |

| かかりつけ医連携 薬剤調整加算(Ⅰ)ロ |

70円 | |

| かかりつけ医連携 薬剤調整加算(Ⅱ) |

240円 | |

| かかりつけ医連携 薬剤調整加算(Ⅲ) |

100円 | |

| 緊急時施設療養費 | 518円 | |

| 所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239円 | |

| 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円 | |

| 経口維持加算(Ⅰ) | 400円 | - |

| 経口維持加算(Ⅱ) | 100円 | |

| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90円 | |

| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円 | |

| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円 | |

| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13円 | |

| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 10円 | |

| 排せつ支援加算(Ⅱ) | 15円 | |

| 排せつ支援加算(Ⅲ) | 20円 | |

| 療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 810円 | 27円 |

| 療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 1,710円 | 57円 |

| 栄養マネジメント強化加算 | 330円 | 11円 |

| 経口移行加算 | 840円 | 28円 |

| 療養食加算 | 540円 | 18円 |

| 在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅰ) (加算型) |

1,530円 | 51円 |

| 在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ) (超強化型) |

1,530円 | 51円 |

| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 90円 | 3円 |

| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 120円 | 4円 |

| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 ※入所後7日間のみ。 |

1400円 ※7日間 |

200円 |

| サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |

660円 | 22円 |

| サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) |

540円 | 18円 |

| サービス提供体制 強化加算(Ⅲ) |

180円 | 6円 |

特別養護老人ホームの居室タイプ別の月額利用料

この項目では居室ごとの費用を見ていきましょう。

冒頭でも解説した通り、特養では利用する部屋のタイプ別に利用料金が異なります。

以下は部屋のタイプ別に、居住費に食費と介護保険1割負担額を合計したサービス費の例をまとめた表です。

従来型個室…「9.7万円~10.6万円」

従来型個室とは、1室を1名で利用するタイプの居室です。

| 要介護度 | 居住費 | 食費 | 介護サービス費 (1割) |

合計 |

|---|---|---|---|---|

| 要介護1 | 3万6,930円 | 4万3,350円 | 1万7,670円 | 9万7,950円 |

| 要介護2 | 1万9,770円 | 10万50円 | ||

| 要介護3 | 2万1,960円 | 10万2240円 | ||

| 要介護4 | 2万4,060円 | 10万4,340円 | ||

| 要介護5 | 2万6,130円 | 10万6,410円 |

※上記額面は30日換算で算出した金額。

多床室…「8.8万円~9.7万円」

多床室とは、1室に複数のベッドを配置しているタイプで4人部屋が主流です。

| 要介護度 | 居住費 | 食費 | 介護サービス費 (1割) |

合計 |

|---|---|---|---|---|

| 要介護1 | 2万7,450円 | 4万3,350円 | 1万7,670円 | 8万8,470円 |

| 要介護2 | 1万9,770円 | 9万570円 | ||

| 要介護3 | 2万1,960円 | 9万2,760円 | ||

| 要介護4 | 2万4,060円 | 9万4,860円 | ||

| 要介護5 | 2万6,130円 | 9万6,930円 |

※上記額面は30日換算で算出した金額。

ユニット型個室…「12.5万円~13.4万円」

ユニット型個室とは、従来型個室と同様に「1室に1名」ですが、10人以下で「ユニット」という小さなグループをつくり、ロビーやダイニング、浴室などを共有して共同生活を送る点が異なります。

| 要介護度 | 居住費 | 食費 | 介護サービス費 (1割) |

合計 |

|---|---|---|---|---|

| 要介護1 | 6万1,980円 | 4万3,350円 | 2万100円 | 12万5,430円 |

| 要介護2 | 2万2,200円 | 12万7,530円 | ||

| 要介護3 | 2万4,450円 | 12万9,780円 | ||

| 要介護4 | 2万6,580円 | 13万1,910円 | ||

| 要介護5 | 2万8,650円 | 13万3,980円 |

※上記額面は30日換算で算出した金額。

ユニット型個室的多床室…「11.5万円~12.3万円」

ユニット型個室的多床室とは、大部屋をパーテーションなどで区切り、個人用のスペースを確保した居室です。

ユニット型個室と同じく、ロビーやダイニングなどを共有して生活します。

| 要介護度 | 居住費 | 食費 | 介護サービス費 (1割) |

合計 |

|---|---|---|---|---|

| 要介護1 | 5万1,840円 | 4万3,350円 | 2万100円 | 11万5,290円 |

| 要介護2 | 2万2,200円 | 11万7,390円 | ||

| 要介護3 | 2万4,450円 | 11万9,640円 | ||

| 要介護4 | 2万6,580円 | 12万1,770円 | ||

| 要介護5 | 2万8,650円 | 12万3,840円 |

※上記額面は30日換算で算出した金額

※諸加算額を除く基本サービス費例です

※自己負担割合1割、1単位=10円の場合の金額です

※特養入居条件は要介護3以上が原則ですが、特例で要介護1、2の入居が認められています

特別養護老人ホームを検討している方におすすめの施設

特養は費用が安く、手厚い介護を受けられる点は魅力ですが、それだけに入居希望者が多いです。

施設によっては長い期間入居待ちをする必要があります。

また、特養は入居条件が「要介護3以上」です。要介護2以下で入所施設を探す場合、特養以外の施設への入居を検討する必要もあるでしょう。

そこで特養への入居を検討している方に、この項目では以下の3つの老人ホームを紹介します。

常に介護を必要としている方は「介護付き有料老人ホーム」がおすすめ

以下は介護付き有料老人ホームの費用相場をまとめた表です。

| 費用種別 | 平均値 | 中央値 |

|---|---|---|

| 入居一時金 | 391.9万円 | 30万円 |

| 月額利用料 | 24万円 | 20.3万円 |

平均値とは:データの合計値をデータの個数で割った値です。極端に大きい値や小さい値の影響を受けやすいという特徴があります。

中央値とは:データを大きい順・小さい順に並べたときに、中央に来る値です。平均値のように、極端な値の影響を受けにくいという特徴があります。

介護付き有料老人ホーム(介護付き)は、特養と同様に看取りや認知症の方の受け入れにも対応しています。

また、基本的に要介護3~5の認定を受けた方も受け入れ可能であり、入居後は手厚い介護を受けることが可能です。

入居後は定額で介護サービスを受けることができ、どれだけ介護を多く受けても、追加での介護サービス費が発生することはありません。

そのため、事前に月々の費用をシミュレーションしやすいです。

なお、介護サービス費が月額利用料に含まれていることから全体的に費用相場が高い傾向にあります。

ただ、施設によっては入居一時金0円の施設もあるので、その場合は入居時にまとまったお金を用意せずに済みます。

実際の施設を見てみたい方は以下の緑ボタンからお探しください。

介護付き有料老人ホームを探す日常生活の一部で介護が必要な方は「住宅型有料老人ホーム」がおすすめ

以下は住宅型有料老人ホームの費用相場をまとめた表です。

| 費用種別 | 平均値 | 中央値 |

|---|---|---|

| 入居一時金 | 66.3万円 | 6万円 |

| 月額利用料 | 13.9万円 | 12.5万円 |

住宅型有料老人ホーム(住宅型)は、利用者の希望や要介護度に合わせてサービス内容を決められる点が大きな特徴です。

また、レクリエーションやイベントが充実していて、入居後は他の入居者とコミュニケーションを取りながら楽しく生活できます。

自立~要介護2以下の方も入居対象の施設であるため、要介護3以上の認定を受けられなかった方も、住宅型であれば問題なく入居可能です。

同じく軽度者向けの施設としてサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)がありますが、住宅型はサ高住よりも家事サポートなどの各種生活支援サービスが充実していることが多いです。

住宅型有料老人ホームを探す自分で介護サービスを選びたい方は「サービス付き高齢者向け住宅」がおすすめ

以下はサービス付き高齢者向け住宅の費用相場をまとめた表です。

| 費用種別 | 平均値 | 中央値 |

|---|---|---|

| 入居一時金 | 25.5万円 | 10.5万円 |

| 月額利用料 | 16.5万円 | 15.2万円 |

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、バリアフリーが完備され、入居者に「安否確認」「生活相談」のサービスを提供する高齢者向けの賃貸住宅です。

なお、サ高住は有料老人ホームではなく、制度上は賃貸住宅に分類されます。

サ高住には大きく分けて「一般型」と「介護型」があり、一般型は自立や要支援の方向けの施設です。

一方、介護型のサ高住は、介護付き有料老人ホームとほぼ同様の入居条件、サービスが整っている施設で、要介護3~5の方の受け入れも行っています。特養の入居待ちをしていられない、という方におすすめの施設といえます。

サービス付き高齢者向け住宅を探す

特別養護老人ホームで利用できる費用を軽減する制度

この項目では、施設入居にかかる費用を軽減する制度を5つ解説します。

- 負担限度額認定

- 利用者負担軽減制度

- 高額介護サービス費

- 高額医療・高額介護合算療養費制度

- 控除制度

負担限度額認定

「負担限度額認定」とは、特養などの介護保険施設に入所している人やショートステイを利用する人のうち、年金などの収入・資産が一定以下の人に対して「自己負担上限額」という基準を設けています。

この上限額を超えた居住費・食費の負担額を介護保険から支給する制度です。

認定条件

特定入所者介護サービスの対象者は所得水準に応じて3つの段階に分類されており、どの段階に該当するかによって、負担額が変わります。

| 段階 | 適用条件 | 預貯金の合計 | ||

|---|---|---|---|---|

| 区分 | 年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |

| 1 | 生活保護者等 または 世帯全員が老齢福祉年金受給者 |

- | 1,000万円 以下 |

2,000万円 以下 |

| 2 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1,650万円 以下 |

| 3 (1) |

80~120万円 | 550万円以下 | 1,550万円 以下 |

|

| 3 (2) |

120万円超 | 500万円以下 | 1,500万円 以下 |

|

※「配偶者あり」の額面は2人の合計金額

※年金収入と合計所得の金額は本人の額面

負担限度額

以下の表では段階毎の居住費と食費の負担限度額をご紹介しています。

| 利用者 負担段階 |

居住費(滞在費)の負担限度額 | 食費の 負担限度額 |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| ユニット型 個室 |

ユニット型 個室的 多床室 |

従来型個室 | 多床室 | ||

| 第1段階 | 2万6,400円 | 1万6,500円 | 1万1,400円 | 0円 | 9,000円 |

| 第2段階 | 1万4,400円 | 1万2,900円 | 1万1,700円 | ||

| 第3段階(1) | 4万1,100円 | 2万6,400円 | 1万9,500円 | ||

| 第3段階(2) | 4万800円 | ||||

【2025年最新版】介護保険の負担割合(1~3割)はどのくらい?預貯金や所得ごとの計算方法

なお、上記表の年金収入には老齢年金などの課税年金だけでなく非課税年金(遺族年金、障害年金等)を含みます。

申請方法

負担限度額を超える分の支給を受けるためには、お住まいの市区町村に申請する必要があります。

以下の書類を準備した後、自治体の窓口で行いましょう。

- 介護保険負担限度額認定申請書

- 同意書

- 介護保険被保険者証の写し

- 被保険者本人、配偶者名義のすべての通帳の写し

- その他預貯金以外の資産(有価証券や投資信託など)の写し

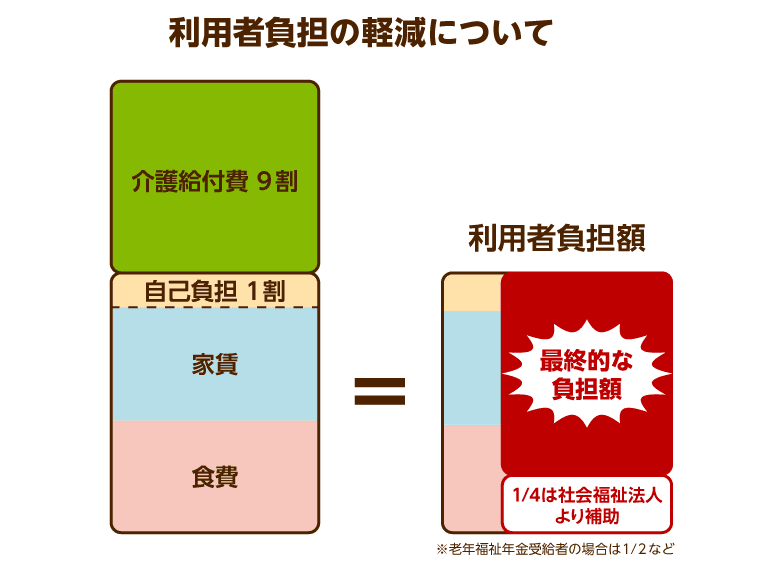

社会福祉法人の「利用者負担軽減制度」

一定の低所得者に対し、社会福祉法⼈が運営する特別養護⽼⼈ホームへの⼊所や、訪問介護・通所介護・短期⼊所⽣活介護などの利⽤者負担額が軽減される場合があります。

原則として介護サービス費自己負担額(低所得者に適用される1割負担)、食費、居住費(賃料)の4分の1または2分の1が軽減されます。

認定条件

適用にあたっては、以下の収入要件があります。

- 住民税が非課税であること

- 単身世帯で年間収入が150万円以下であること(世帯員一人につき50万円を加算)

- 単身世帯で預貯金の額が350万円以下であること(世帯員一人につき100万円を加算)

- 生活するための範囲を超えた資産がないこと

- 住民税課税者と同居したり扶養されたり、援助を受けたりしていないこと

- 介護保険料を滞納していないこと

軽減対象

以下は利用者負担軽減制度の対象費目をまとめた表です。

| 施設・サービス | 軽減対象 | ||

|---|---|---|---|

| 介護保険サービス費 | 食費 | 滞在費 | |

| 訪問介護 | |||

| 通所介護 | |||

| 短期入所 | |||

| 小規模多機能居宅介護 | |||

| 特別養護老人ホーム | |||

※生活保護受給者の場合、特別養護⽼⼈ホーム⼊所などの個室利⽤時の部屋代の全額が軽減される場合もあります

申請方法

以下の書類を準備した後、自治体の窓口で行いましょう。

- 社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書

- 介護保険被保険者証

- 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(すでに交付されたことがある方)

- 収入申告書

- 世帯全員の収入や資産、扶養状況が確認できる書類

なお申請の流れは以下の通りです。

- 自治体への申請する

- 「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書」が届く

- 「社会福祉法人利用者負担軽減確認証」の交付(送付)

- サービス利用時に確認証を提示

以上が簡単な流れです。

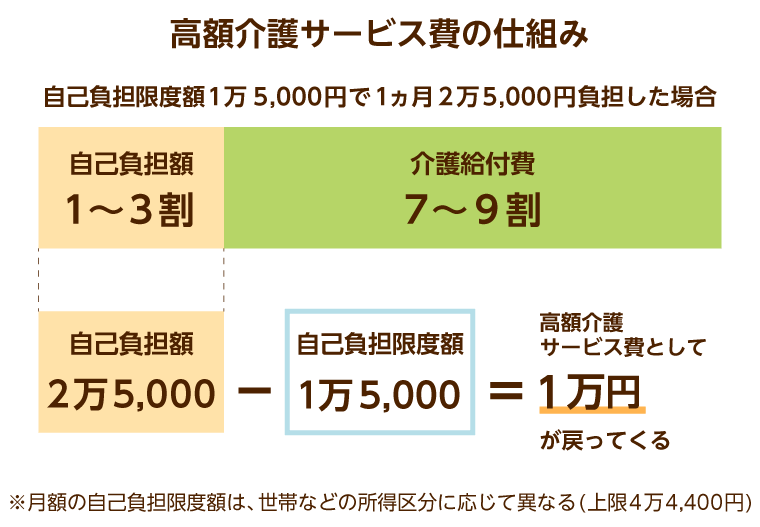

高額介護サービス費

以下は高額介護サービス費の仕組みを解説した表です。

「高額介護サービス費」とは、介護保険の対象となる介護サービスの1ヵ月の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超過分が支給される制度です。

自己負担限度額は、世帯または個人ごとの所得などに応じて設定されます。

対象者と負担限度額

2021年8月「高額介護サービス費の基準」が改定されました。

サービス利用者や家族の所得によって上限額が変わる点について、負担能力に応じた負担を図る観点から、医療保険制度の高額養育費制度に合わせて8月1日以降に利用されたサービス分から一定年収以上の高所得者負担限度額が最大で月額14万100円まで引き上げられました。

以下の表で、改訂前後で負担上限がどのように変わったのかをまとめています。

| 課税所得(区分) | 上限額 | 対象者 | |

|---|---|---|---|

| 改定前 | 改定後 | ||

| 世帯全員が市区町村民税非課税 前年合計所得金額+公的年金収入額80万円以下 |

1万5,000円 | 個人※1 | |

| 1万5,000円 | 世帯※2 | ||

| 生活保護受給者など | 1万5,000円 | ||

| 世帯全員が市区町村民税非課税 | 2万4,600円 | ||

| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 4万4,400円 | ||

| 課税所得380万~690万円(年収約770万~1,160万円)未満 | - | 9万3,000円 | |

| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | - | 14万100円 | |

※1.介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。※2.「世帯」とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指します。

なお、要件を満たすかどうかの判断は自治体で自動的に行われます。

申請方法

以下の書類を準備した後、自治体の窓口で行いましょう。

- 高額介護サービス費支給申請書

- 介護保険被保険者証の写し

※申請時には、介護保険サービスの利用と支払いを証明する領収書が必要です

要件を満たした方に利用月の約3ヵ月後に、要件を満たす人に通知書・申請書が届きます。

書類に必要事項を記入し、市区町村窓口に提出すれば申請は完了です。

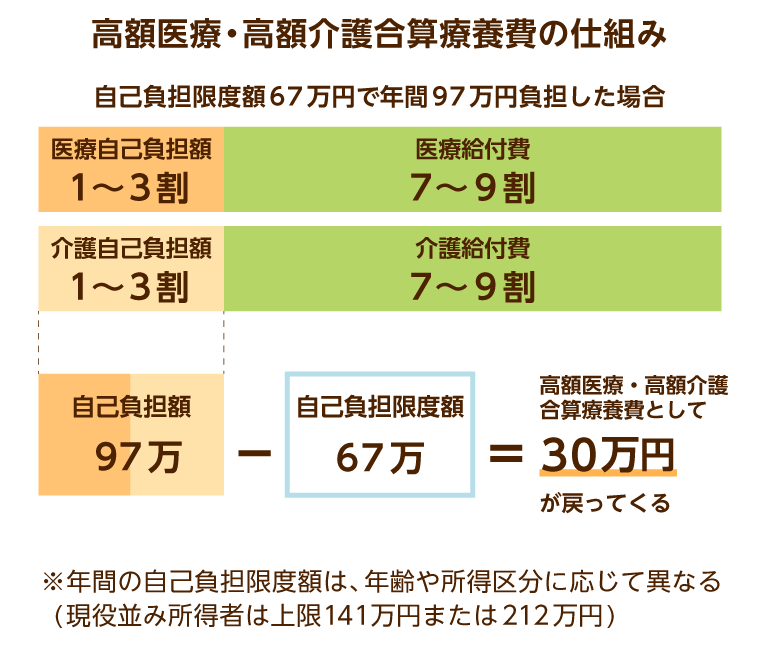

高額医療・高額介護合算療養費制度

同じ医療保険の世帯のなかで、医療保険と介護保険を利用した場合、負担を軽減させるための払い戻しが市区町村から受けられる制度です。

払い戻しを受けられるのは、8月1日から翌年7月末までの1年に、介護保険と医療保険の自己負担額の合計が所得に応じて設定された基準額から500円を超えた場合です。

月ごとに負担金額の軽減を行う「負担限度額認定」や「高額介護サービス費」とは別に「高額医療・高額介護合算療養費制度」があるのは、月あたりの軽減ではカバーできない重い負担が残ったときに、年単位で負担をサポートするためです。

ただし、この制度を利用できるのは、同じ健康保険に加入している人の医療費と介護保険費用です。

また、そもそも医療保険の適用外サービスや介護保険の適用外サービスで全額自己負担となっているものも対象には含まれません。

対象者と基準額

以下は高額医療・高額介護合算療養費制度の対象者と、それぞれに設定された負担限度額をまとめた表です。

| 区分 | 所得 | 負担限度額 | ||

|---|---|---|---|---|

| 年収 | 課税所得 | 70歳未満 | 70歳以上 | |

| 現役並み所得者Ⅲ | 約1,160万円 | 690万円以上 | 212万円 | |

| 現役並み所得者Ⅱ | 770~1,160万円 | 380万円以上 | 141万円 | |

| 現役並み所得者Ⅰ | 370~770万円 | 145万円以上 | 67万円 | |

| 一般 | 156~370万円 | 145万円未満 | 60万円 | 56万円 |

| 低所得Ⅱ | - | 市町村民税世帯非課税 | 34万円 | 31万円 |

| 低所得Ⅰ | 市町村民税世帯非課税 (所得が一定以下) |

19万円 | ||

年収による区分は目安。

市町村民税世帯非課税は、介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

具体例

高額医療・高額介護合算療養費制度の計算は少々複雑なので、具体的な例を挙げてみましょう。

Aさん(男性・87歳)は要介護5で介護施設に入居中。

年間の介護費用は、公的介護保険の自己負担分だけでも45万円かかっています。

Aさんの妻(83歳)は、持病の悪化もあり入退院を繰り返し、後期高齢者医療制度の対象となる医療費を年間53万円を自己負担しています。

この場合、Aさん夫婦が1年間に支払っている介護保険と医療保険自己負担額は98万円。

所得区分が一般の年収156〜370万円の場合、1年間の負担限度額56万円を98万円から引くと42万円の差額が出ます。

この場合、市区町村に申請することで、42万円の差額分が返還されます。

申請方法

市区町村の介護保険窓口に申請手続きをしたのち、自己負担額証明書の交付を受けます。

「自己負担額証明書」を添えて、改めて窓口に申請します。

控除制度

医療費控除

医療費控除は、該当年の1月1日~12月31日までの1年間で、自分または家族が一定以上の医療費を支払った際に、所得の控除を受けられる制度です。持病により医療費を支払っている場合、利用することで費用負担の軽減につながります。

実際に支払った医療費に対して、保険金などで戻ってきた分を除く総額から10万円を引いた額が控除の対象です。

つまり、控除を受けられるのは、年間10万円以上の医療費を支払っている場合に限ります。

控除の上限額は200万円。10万円の部分は、総所得が200万円以下の人の場合は総所得の5%になるように減額されます。

医療費控除については以下の記事で詳しく解説しています。

【一覧表あり】老人ホームで医療費控除の対象になる項目(介護サービス費・食費・おむつ代など)

扶養控除

扶養控除とは、配偶者以外の親族を養っている場合に所得の控除を受けられる制度です。

対象となるのは、生計を一つにしていて、かつ年間の合計所得が38万円以下(給与収入103万円以下)である16歳以上の親族です。

控除額は一般的に扶養対象1人につき38万円ですが、扶養対象が70歳以上であれば48万円、さらに同居して入るときは58万円と、より多くの控除を受けることができます。

特別養護老人ホームに関するQ&A

入居待ちの期間はどう過ごしたら良い?

特養への入居が難しい場合、自宅で暮らしながら在宅介護サービスを受ける選択肢が考えられます。

自宅なら自分に合ったサービスを、介護保険の限度額の範囲内で受けることができますし、今後ますます利便性の高いサービスが増えていくことも期待できます。

短期⽣活⼊所介護(ショートステイ)は、施設に短期入居して⽇常⽣活の世話が受けられます。

またショートステイは、施設と自分との相性を確認したり、施設に馴染んでおくといった「ならし期間」として使うことができます。

特養はどうやったら入れる?

特養の入居対象となるのは、原則として要介護認定で要介護3以上の認定を受けている65歳以上の方です。寝たきりなど重度の方を多く受け入れています。

ただし、40~64歳の方も特定疾病によって要介護3以上の認定を受けていれば入居可能です。また、要介護2以下の場合でも、やむを得ない事情がある場合は入居できる場合があります。

特別養護老人ホーム安いのはなぜ?

特別養護老人ホームは、自治体や社会福祉法人などが運営する公的施設であるため、助成金や税金といった国からの助成があります。

そのため特養の費用を抑えて提供できるのです。

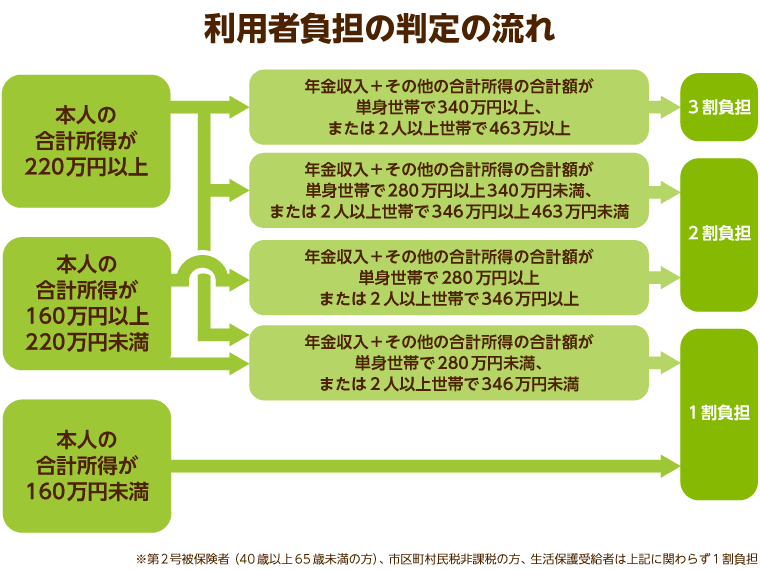

自己負担額が2~3割になるのはどんな人?

現役並みの所得がある高齢者は2~3割の自己負担になり、負担割合は「前年の年金収入+その他の所得」から控除や経費を引いた所得額によって決まります。

例えば、65歳以上の一人暮らしの場合、280万円以上340万円未満の所得がある場合は2割負担、年間340万円以上の所得がある場合は3割負担です。

※夫婦の場合は、所得が年間346万以上で2割負担、463万円以上で3割負担です。

負担限度額認定制度の基準が厳しくなったって本当?

2015年の改正で負担軽減制度補足給付の基準が厳格化し、改正以降は負担軽減を受けられなくなった方が……。

特養では、利用者本人の所得を基準として段階的に負担限度額を設けていましたが、2015年8月から3つの変更点が設けられたことで負担限度額制度が使えなくなる人が出てきたのです。

以下がその3つの変更点です。

- 配偶者の有無とその所得

- 高額な資産

- 障害年金・遺族年金などの給付

さらには2021年8月の改正により、在宅介護との公平性との点から所得基準や資産基準等が厳格化されています。

変更によりどのようなことが起きているのか、見ていきましょう。

配偶者の有無とその所得

特別養護老人ホームに入居している方のなかには、妻や夫(配偶者)が在宅生活をしている方も多くいます。

夫婦が世帯を分け、夫と妻それぞれの暮らしに食費・水道光熱費がかかっている場合、年金生活では経済的に苦しくなってしまいます。

2015年7月末までは、特別養護老人ホームの入居者が条件を満たしていれば、配偶者の所得が給付対象外となっていても補足給付として負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)が受けられました。

ところが、2015年8月からは世帯分離をしている人であっても、配偶者が課税対象者である場合は負担限度額認定の対象外に変更されました。

さらに、戸籍上は配偶者でない“事実婚”の方も配偶者として扱われることとなりました。

事実婚の相手が課税対象者である場合も、負担限度額認定の対象外です。

本人と配偶者の預貯金・資産

2015年7月までは、負担限度額認定の判断はあくまでも申請者の「所得」が判断材料でしたが、2015年8月からは「預貯金・資産」も措置対象の判断基準として加えられることとなりました。

また、2021年8月の改正により、この基準額が、単身または夫婦の場合に応じてさらに厳格化されました。

具体的に、65歳未満の場合は収入等に関係なく預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下が補足給付の対象ですが、65歳以上の場合は、上記表のとおり所得に応じて資産額の基準が細分化されています。

つまり、資産がこの基準を超えている人は「余裕のある人」と見なされ、給付を受けられないということです。

現在、老後に必要な生活資金として、夫婦なら6,000万円、一人暮らしなら4,000万円必要だと言われています。

1,000万円や2,000万円の資産では、決して安心だとは言えません。

果たして国の水準が本当に「余裕のある人」であることを指しているのかという点に対しては、疑問の声も挙がっています。

遺族年金・障害年金

負担軽減制度の厳格化後の基準は以下の3つです。

- 国民年金(遺族基礎年金・障害基礎年金)

- 厚生年金(遺族厚生年金・障害厚生年金)

- 共済年金(遺族共済年金・障害共生年金)

今回ご紹介した軽減制度のほかにも、さまざまな制度があります。以下では老人ホームの費用の捻出方法を解説しています。

この記事の

この記事の