介護保険の負担割合の計算基準

介護保険サービスを利用した場合、介護事業者に支払う費用(自己負担分)は1~3割と定められています。

なお、介護事業者に支払われる残りの費用(7~9割)は「介護保険料」と「自治体(国・都道府県・市町村)」が負担しています。

| 区分 | 負担割合 |

|---|---|

| 介護保険料 | 50% |

| 国 | 25% |

| 都道府県 | 12.5% |

| 市町村 | 12.5% |

介護保険料は40歳から納付が義務付けられているので、注意しましょう。

介護保険料は40歳からいくら払う?年金や所得ごとの納付額、支払い方法を解説

それでは、どのようにして負担割合が決まるのか見ていきましょう。

負担額は基本1割

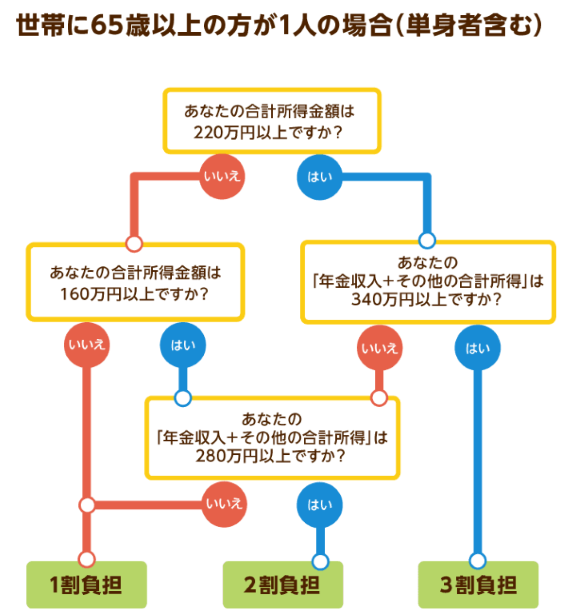

介護保険の負担割合は「合計所得金額」と「65歳以上の方の世帯人数」によって決定します。

この合計所得には「年金収入(遺族年金と障害者年金を除く)」と「それ以外の所得」が該当します。

負担割合ごとの合計所得金額は次の項目で紹介しますが、以下の場合を除き65歳以上の方の多くは1割負担です。

所得によって2割・3割負担の人もいる

介護保険制度の公平性を確保するために、現役並みの所得がある高齢者は自己負担割合は2~3割です。

以下は65歳以上の一人暮らしの方を例に、負担割合の区分を紹介した表です。

| 負担割合 | 合計所得(年間) |

|---|---|

| 2割 | 280万~340万円未満 |

| 3割 | 340万円 |

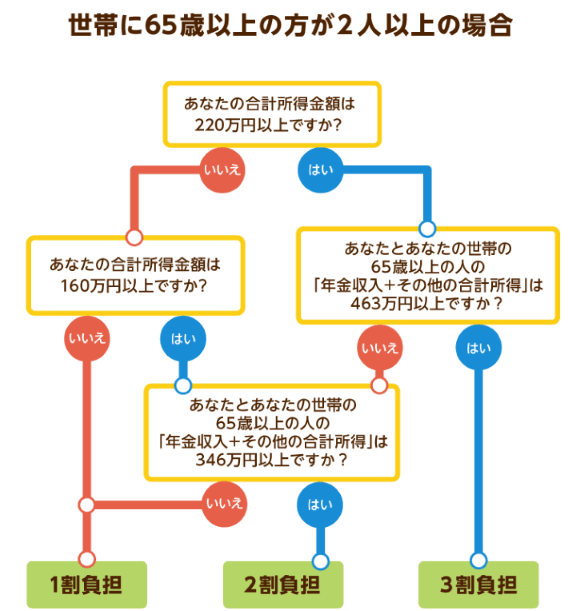

また夫婦の場合は「年金収入+ほかの所得額」の合計が年間346万円以上で2割、463万円以上で3割負担です。

ご自身の負担割合は以下の負担割当判定チャートをもとに確認してみましょう。

なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担です。

負担割合判定チャート

世帯に65歳以上の方が1人の場合(単身者含む)

65歳以上の人が世帯に2人以上の場合

このように、世帯によって保険料の負担割合が異なります。ご自身がどれくらい負担する必要があるのかは事前に確認しましょう。

負担割合はいつ決まるか

続いて、負担割合が決まる時期について解説します。

介護保険負担割合証が交付されたタイミングで確認できる

要介護認定で要介護や要支援の判定が下りるときに、自己負担割合も合わせて決定します。

介護保険の要介護認定を申請すると、1ヵ月程度で要介護度が決定します。

「介護保険被保険者証」と一緒に、負担割合が記されている「介護保険負担割合証」も郵送されます。

負担割合の変更時期

介護保険負担割合証は毎年7月下旬に自動更新で各市町村から郵送で交付されます。

原則7月に交付されるのは、自治体で前年分の源泉徴収や確定申告を把握できる時期だからです。

なお、適用期間中に世帯構成の変更や所得変更があった場合は自治体が変更内容を確認した翌月に都度交付・郵送されます。

負担割合証はサービス利用時にも必要

負担割合証は介護保険被保険者証と合わせて、介護保険サービスを利用するときに必要です。

被保険者証と負担割合証の内容が変更になったときは、担当のケアマネージャーや介護事業者に提示しましょう。

次の項目からは、介護保険サービスの種類やサービス毎の負担限度額について解説します。

居宅(在宅)介護サービスの自己負担額

在宅で介護サービスを受ける場合は、介護保険の「居宅サービス」を利用します。

- 居宅サービスとは

- 自宅に住みながら介護を受けることができるサービスのこと

居宅サービスを利用するには、居宅介護支援事業所のケアマネージャーと個別に契約したうえで「ケアプラン」を作成する必要があります。

居宅サービスの区分支給限度額

要介護認定を受けたからといって、好きなだけ介護サービスを利用できるわけではありません。

居宅サービスには「区分支給限度額」が要介護認定の段階ごとに規定されており、もしそれを超えて介護サービスを利用した場合、超過分は全額自己負担(10割)となるので注意が必要です。

| 利用限度額 | 自己負担分(1割) | 自己負担分(2割) | 自己負担分(3割) | |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 5万320円 | 5,032円 | 1万64円 | 1万5,096円 |

| 要支援2 | 10万5,310円 | 1万531円 | 2万1,062円 | 3万1,593円 |

| 要介護1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 | 3万3,530円 | 5万295円 |

| 要介護2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 | 3万9,410円 | 5万9,115円 |

| 要介護3 | 27万480円 | 2万7,048円 | 5万4,096円 | 8万1,144円 |

| 要介護4 | 30万9,380円 | 3万938円 | 6万1,876円 | 9万2,814円 |

| 要介護5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 | 7万2,434円 | 10万8,651円 |

例えば、要介護1・自己負担割合1割の方の場合、16万7,650円までは1割負担で利用可能ですが、16万7,651円からは10割負担です。

この区分支給限度基準額とは、要介護度に応じて居宅サービスや、地域密着型サービスなどを組み合わせて使える金額の合計の枠であり、施設でのサービスや居宅介護支援は含まれません。

また、次の項目で紹介する短期入所型サービス(ショートステイ)で特養などを利用した場合は対象ですが、長期間の入居は対象外です。

以下では居宅サービスの種類・自己負担額(1単位10円、自己負担割合1割の場合)を紹介します。

なお、実際の費用は地域ごとに定められている単位の換算額によって異なります。

訪問型サービスの自己負担額

訪問介護(ホームヘルパー)

訪問介護とは名前の通り、利用する方の家に介護福祉士や訪問介護員が訪れて介護を行うサービスです。

訪問介護ではおもに以下のような身体介護・生活支援を行っています。

- 入浴

- 食事

- トイレ

- 体の清拭

- 買い物

- 調理

- 洗濯

以下は、訪問介護を利用したときの自己負担額の一覧です。

| サービス内容 | 所要時間 | 自己負担額(1回) | 単位 |

|---|---|---|---|

| 身体介護 | 20分未満 | 163円 | 163単位 |

| 20分~30分 | 244円 | 244単位 | |

| 30分~60分 | 387円 | 387単位 | |

| 60分~90分 | 567円 | 567単位 ※30分毎に+82 |

|

| 生活援助 | 20分~45分 | 179円 | 179単位 |

| 45分以上 | 220円 | 220単位 | |

| 移乗介助 | - | 97円 | 97単位 |

訪問入浴介護

訪問入浴介護とは、浴槽と湯沸かし器を積んだ入浴専用車両が訪問し、看護師や介護職員が入浴を介助するサービスです。

また、入浴前後の体調を測るバイタルチェックも行っています。

| 自己負担額(1回) | 単位 |

|---|---|

| 1,266円 | 1,266単位 |

訪問看護

訪問看護とは、医師の指示のもと看護師などが利用する方の家を訪問し、自宅での療養生活のサポートを行うサービスです。

健康チェックや傷の手当のほか、人工肛門や点滴、人工呼吸器の管理などの医療行為を行います。

| 所要時間 | 指定訪問看護ステーション | 病院・診療所による訪問看護 | ||

|---|---|---|---|---|

| 自己負担額 | 単位 | 自己負担額 | 単位 | |

| 20分未満 | 314円 | 314単位 | 266円 | 266単位 |

| 30分未満 | 471円 | 471単位 | 399円 | 399単位 |

| 30~60分 | 823円 | 823単位 | 574円 | 574単位 |

| 60~90分 | 1,128円 | 1,128単位 | 844円 | 844単位 |

※自己負担額は1回あたりの金額となります

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションとは、医師の指示のもと、理学療法士、あるいは作業療法士が利用する方の家を訪問。

歩行や体操といった機能訓練や理学療法など、必要なリハビリテーションを行うサービスです。

| 自己負担額(1回) | 単位 |

|---|---|

| 308円 | 308単位 |

通所型サービスの自己負担額

通所介護(デイサービス)

通所介護とは、上記で紹介した訪問看護とは異なり、利用者が自宅からデイサービスセンターを訪問します。

施設の介護スタッフのもとで、生活支援(食事・入浴)やレクリエーション、リハビリなどのサービスを日帰りで利用できます。

なお、自宅からデイサービスセンターへの送迎があるので足腰に不安がある方も安心です。

| 要介護度 | 所要時間 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 8~9時間 | |||||||

| 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | |

| 要介護1 | 370円 | 368 | 388円 | 386 | 570円 | 567 | 584円 | 581 | 658円 | 658 | 669円 | 666 |

| 要介護2 | 423円 | 421 | 444円 | 442 | 673円 | 670 | 689円 | 686 | 777円 | 777 | 791円 | 787 |

| 要介護3 | 479円 | 477 | 502円 | 500 | 777円 | 773 | 796円 | 792 | 900円 | 900 | 915円 | 911 |

| 要介護4 | 533円 | 530 | 560円 | 557 | 880円 | 876 | 901円 | 897 | 1,023円 | 1,023 | 1,041円 | 1,036 |

| 要介護5 | 588円 | 585 | 617円 | 614 | 984円 | 979 | 1,008円 | 1,003 | 1,148円 | 1,148 | 1,168円 | 1,162 |

※自己負担額は1回あたりの金額となります

通所リハビリ(デイケア)

通所リハビリテーションとは、理学療法や作業療法などのリハビリテーションを行い、自立した日常生活が送れるように支援するサービスです。

| 要介護度 | 所要時間 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | ||||||||

| 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | |

| 要介護1 | 366円 | 366 | 380円 | 380 | 483円 | 483 | 549円 | 549 | 618円 | 618 | 710円 | 710 | 762円 | 762 |

| 要介護2 | 395円 | 395 | 436円 | 436 | 561円 | 561 | 637円 | 637 | 733円 | 733 | 844円 | 844 | 903円 | 903 |

| 要介護3 | 426円 | 426 | 494円 | 494 | 638円 | 638 | 725円 | 725 | 846円 | 846 | 974円 | 974 | 1,046円 | 1,046 |

| 要介護4 | 455円 | 455 | 551円 | 551 | 738円 | 738 | 838円 | 838 | 980円 | 980 | 1,129円 | 1,129 | 1,215円 | 1,215 |

| 要介護5 | 487円 | 487 | 608円 | 608 | 836円 | 836 | 950円 | 950 | 1,112円 | 1,112 | 1,281円 | 1,281 | 1,379円 | 1,379 |

※自己負担額は1回あたりの金額となります

短期入所型サービスの自己負担額

短期入居生活介護費(ショートステイ)

短期入居生活介護(ショートステイ)とは、特別養護老人ホームなどの施設に数日から2週間程度の短期間入居します。

食事や入浴といった生活支援などを施設の介護スタッフから受けることができます。

| 要介護度 | 単独型短期 | 単独型ユニット型 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 入居生活介護費(Ⅰ) <従来型個室> |

入居生活介護費(Ⅱ) <多床室> |

入居生活介護費(Ⅰ) <ユニット型個室> |

入居生活介護費(Ⅱ) <ユニット型個室的多床室> |

|||||

| 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | |

| 要介護1 | 645円 | 645 | 645円 | 645 | 746円 | 746 | 746円 | 746 |

| 要介護2 | 715円 | 715 | 715円 | 715 | 815円 | 815 | 815円 | 815 |

| 要介護3 | 787円 | 787 | 787円 | 787 | 891円 | 891 | 891円 | 891 |

| 要介護4 | 856円 | 856 | 856円 | 856 | 959円 | 959 | 959円 | 959 |

| 要介護5 | 926円 | 926 | 926円 | 926 | 1,028円 | 1,028 | 1,028円 | 1,028 |

※自己負担額は1日あたりの金額となります

短期入居療養介護費(ショートステイ)

短期入居療養介護とは、介護老人保健施設、老人病院などの施設に数日から2週間程度入居し、その中で治療や機能訓練などが受けられるサービスです。

短期入居生活介護と異なり、医療行為の提供があります。

以下は短期入居療養介護の、要介護度と部屋のタイプ別の介護保険サービス料自己負担額の一覧です。

| 要介護度 | 介護老人保健施設 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 短期入居療養介護費(Ⅰ) <従来型個室> |

短期入居療養介護費(Ⅲ) <多床室> |

短期入居療養介護費(Ⅰ) <ユニット型個室> |

短期入居療養介護費(Ⅰ) <ユニット型個室的多床室> |

|||||

| 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | |

| 要介護1 | 753円 | 753 | 830円 | 830 | 836円 | 836 | 836円 | 836 |

| 要介護2 | 801円 | 801 | 880円 | 880 | 883円 | 883 | 883円 | 883 |

| 要介護3 | 864円 | 864 | 944円 | 944 | 948円 | 948 | 948円 | 948 |

| 要介護4 | 918円 | 918 | 997円 | 997 | 1,003円 | 1,003 | 1,003円 | 1,003 |

| 要介護5 | 971円 | 971 | 1,052円 | 1,052 | 1,056円 | 1,056 | 1,056円 | 1,056 |

※部屋タイプはいずれも「基本型」となります。※自己負担額は1日あたりの金額となります

その他のサービス

特定福祉用具購入

福祉用具のうち、利用者の肌に直接触れる用具は使い回しがきかないため、介護保険で購入費が補助されています。

例えば、以下の福祉用具を介護保険で購入できます。

- 入浴補助用具

- 簡易浴槽

- 腰掛便座

- 排泄装置の交換部品

- 移動用リフトのつり具部分

利用時は一旦全額費用を支払った後、介護保険から払い戻されます。支給限度額は1年間で10万円(1割~3割自己負担)までです。

例えば、10万円の入浴補助用具を購入した場合、実質負担するのは1万円(負担割合1割)です。

ただし、上限を超えて11万円利用した場合は超過分の1万円は介護保険適用外となることから、2万円支払う必要があります。

地域密着型サービスの自己負担額

地域密着型サービスは、「要介護の方や認知症の方が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けられるようにする」という理念の下、2006年の介護保険法改正で制度化されたサービスです。

地域密着型サービスの区分支給限度額

基本的に地域密着型サービスでは、介護保険における区分支給限度基準額の枠の中で、利用者の負担が1~2割の範囲内に入るように利用するサービスを決めます。

以下で地域密着型サービスの種類と費用について見ていきましょう。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・図時対応型訪問介護看護とは、24時間体制で介護と看護が連携して、利用する方の家を定期的に巡回するサービスです。

| 要介護度 | 看護師などがいる事業所(一体型) | 看護師などがいない事業所(連携型) ※別の事業所と連携してサービスを提供 |

|

|---|---|---|---|

| 訪問看護サービスを行わない場合 | 訪問看護サービスを行う場合 | ||

| 要介護1 | 5,446円 | 7,946円 | 5,446円 |

| 要介護2 | 9,720円 | 1万2,413円 | 9,720円 |

| 要介護3 | 1万6,140円 | 1万8,948円 | 1万6,140円 |

| 要介護4 | 2万0,417円 | 2万3,358円 | 2万0,417円 |

| 要介護5 | 2万4,692円 | 2万3,358円 | 2万4,692円 |

※自己負担額は1ヵ月あたりの金額となります

夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問看護のサービス内容は以下2つです。

- 定期巡回

- 夜間に訪問介護員が利用する方の家を訪れ、介護サービスを行う

- 随時対応

- 体調の急変などに対応して訪問介護員を呼ぶサービス

| 基本利用料 | 定期巡回サービス | 随時訪問サービス | |

|---|---|---|---|

| 訪問介護員1名 | 訪問介護員2名 | ||

| 989円 | 372円 | 567円 | 764円 |

※上記金額は1回あたりの利用額となります

地域密着型通所介護(小規模デイサービス)

地域密着型通所介護とは、利用者の方を定員18人以下の比較的小規模なデイサービスセンターなどに送迎。施設のスタッフのもとで食事や入浴、そのほかの生活支援や、機能訓練などのサービスを日帰りで提供するサービスです。

| 要介護度 | 所要時間 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 8~9時間 | |

| 要介護1 | 416円 | 436円 | 657円 | 678円 | 753円 | 783円 |

| 要介護2 | 478円 | 501円 | 776円 | 801円 | 890円 | 925円 |

| 要介護3 | 540円 | 566円 | 896円 | 925円 | 1,032円 | 1,072円 |

| 要介護4 | 600円 | 629円 | 1,013円 | 1,049円 | 1,172円 | 1,220円 |

| 要介護5 | 663円 | 695円 | 1,134円 | 1,172円 | 1,312円 | 1,365円 |

※自己負担額は1回あたりの金額となります

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護とは、老人デイサービスセンターや、特養老人ホームなどの施設に認知症の方を送迎し、食事、入浴、トイレの介助などの介護や機能訓練などをスタッフが提供するサービスです。

| 要介護度 | 所要時間 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 8~9時間 | |

| 要介護1 | 543円 | 569円 | 858円 | 880円 | 994円 | 1,026円 |

| 要介護2 | 597円 | 626円 | 950円 | 974円 | 1,102円 | 1,137円 |

| 要介護3 | 653円 | 684円 | 1,041円 | 1,066円 | 1,210円 | 1,248円 |

| 要介護4 | 708円 | 741円 | 1,132円 | 1,161円 | 1,319円 | 1,362円 |

| 要介護5 | 762円 | 799円 | 1,225円 | 1,256円 | 1,427円 | 1,472円 |

※自己負担額は1回あたりの金額となります

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は家への訪問をはじめ、施設の日帰り利用や、短期間の宿泊利用などを組み合わせ、生活支援全般や食事や入浴、排泄の介助といった複数の介護サービスを総合的に提供するサービスです。

| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |

|---|---|---|---|---|

| 1万458円 | 1万5,370円 | 2万2,359円 | 2万4,677円 | 2万7,209円 |

※自己負担額は1ヵ月あたりの金額となります

看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護に、訪問介護をプラスしたサービスです。

小規模多機能型居宅介護と同じく生活支援や介護サービスのほか、利用する方が必要とする医療ケアも合わせて提供されます。

| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |

|---|---|---|---|---|

| 1万2,447円 | 1万7,415円 | 2万4,481円 | 2万7,766円 | 3万1,408円 |

※自己負担額は1ヵ月あたりの金額となります

施設介護サービスの自己負担額

この項目では「特別養護老人ホーム」と「グループホーム」を利用したときに必要となる費用の目安を紹介します。

なお、各施設の介護サービスの月額費用は1単位10円、自己負担割合1割の場合で計算しています。

特別養護老人ホームの自己負担額

特別養護老人ホームは介護保険サービスにおける「施設サービス」に分類され、原則として要介護3以上の認定を受けた人を対象とする介護施設です。

入居後は、介護保険適用で食事や入浴の介助といった日常生活における支援をはじめ、機能訓練や療養上のサポートを受けることができます。

利用時に負担する「施設サービス費」は施設の体制や部屋のタイプによって料金が変わるので、入居を検討する際にしっかりとチェックしておくことが重要です。

なお、おむつ代は施設の利用料金の中に含まれているため、別途徴収されることはありません。

以下は、要介護度と部屋のタイプ別に見た、特別養護老人ホームで受けられる介護保険サービスの自己負担額一覧です。

| 要介護度 | 従来型 | ユニット型 | ||

|---|---|---|---|---|

| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |

| 要介護1 | 1万8,000円 | 1万8,000円 | 2万460円 | 2万460円 |

| 要介護2 | 2万130円 | 2万130円 | 2万2,590円 | 2万2,590円 |

| 要介護3 | 2万2,350円 | 2万2,350円 | 2万4,840円 | 2万4,840円 |

| 要介護4 | 2万4,510円 | 2万4,510円 | 2万7,030円 | 2万7,030円 |

| 要介護5 | 2万6,610円 | 2万6,610円 | 2万9,130円 | 2万9,130円 |

※自己負担額は30日換算で算出した金額となります

【わかりやすく解説】特養(特別養護老人ホーム)とは?入所条件・費用・申し込み方法

特定施設の自己負担額

施設サービスに分類される介護保険施設以外にも、「特定施設」の指定を受けた施設は「特定施設入居者生活介護」という介護サービスを受けることができます。

特定施設入居者生活介護は、要介護認定ごとに介護サービスの自己負担額が毎月定額(1日あたりの額が定まっている)です。

そのため、どれだけサービスを利用しても、介護費用が上がることはありません。

以下は、要支援・要介護度別に見た介護保険サービス料の自己負担額です。

| 限度額(単位) | 自己負担額(30日) | |

|---|---|---|

| 要支援1 | 5,490 | 5,490円 |

| 要支援2 | 9,390 | 9,390円 |

| 要介護1 | 1万6,260 | 1万6,260円 |

| 要介護2 | 1万8,270 | 1万8,270円 |

| 要介護3 | 2万370 | 2万370円 |

| 要介護4 | 2万2,320 | 2万2,320円 |

| 要介護5 | 2万4,390 | 2万4,390円 |

※1単位―10円、自己負担割合1割の場合

例えば、要介護1・自己負担割合1割の方の場合、16万260円以上のサービスを利用したとしても、自己負担額が1万6,260円を超えることはありません。

この点が居宅サービスとの大きな違いと言えます。

グループホームの自己負担額

グループホームは、認知症の方のみが入居するケア施設です。

入居後は、最大9人で構成されるユニットの一員として共同生活を送りつつ、施設スタッフから生活支援や機能訓練などのサービスを受けます。

以下は、要介護度別に見たグループホームでの介護保険サービス料の自己負担額です。グループホームはユニット数に応じて費用に差があります。

1ユニットの場合

| 要介護度 | 1ユニット | |

|---|---|---|

| 要支援1 | ※入居対象者外 | |

| 要支援2 | 2万2,830円 | |

| 要介護1 | 2万2,950円 | |

| 要介護2 | 2万4,030円 | |

| 要介護3 | 2万4,720円 | |

| 要介護4 | 2万5,230円 | |

| 要介護5 | 2万5,770円 | |

※自己負担額は30日換算で算出した金額となります

2ユニットの場合

| 要介護度 | 2ユニット | |

|---|---|---|

| 要支援1 | ※入居対象者外 | |

| 要支援2 | 2万2,470円 | |

| 要介護1 | 2万2,590円 | |

| 要介護2 | 2万3,640円 | |

| 要介護3 | 2万4,360円 | |

| 要介護4 | 2万4,840円 | |

| 要介護5 | 2万5,350円 | |

※自己負担額は30日換算で算出した金額となります

介護費用の負担を軽減させる方法

自己負担割合が1~3割とはいえ、年金収入のみで暮らしている方の場合、大きな出費であることに変わりありません。

そこで、この項目では介護にかかる費用を軽減できる制度を紹介します。

負担限度額認定制度

負担限度額認定制度とは、介護施設を利用する際の住居費と食費の自己負担を軽減できる制度です。

次の3つの認定要件を満たしている方の場合、この制度を利用できます。

- 本人を含めて世帯全員が住民税非課税であること

- 別世帯を含めて、本人の配偶者が住民税非課税であること

- 預貯金が基準額以下であること

預金額は以下の通りです。

預貯金などの資産によって負担限度額は決まる

対象となる所得や預貯金などの試算によって、以下の4段階に分けられます。

| 利用者負担段階 | 条件 |

|---|---|

| 第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給権者・生活保護受給者 |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金の収入額の合計が年間80万円以下の人 |

| 第3段階(1) | 世帯全員が市区町村民税非課税かつ、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下 |

| 第3段階(2) | 世帯全員が市区町村民税非課税かつ、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円超 |

| 第4段階 | 上記のいずれにも該当しない人(市町村民税世帯課税者) |

なお、負担限度額認定制度を申請するときは、預貯金の通帳や有価証券等のコピーが必要です。

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費とは、介護保険から居住費と食費が支給される制度す。

対象は介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入居していて、所得や資産が一定以下である人です。

支払いが所定の負担限度額を超えた場合に、超えた分の費用が支給されます。

負担限度額は、入居者の所得段階に加えて施設の種類や部屋のタイプによって異なります。

この制度を利用するには「負担限度額認定」を別途受ける必要があるため、市区町村の役所に申請をしなければなりません。

| 段階 | 区分 | 自己負担限度額 | ||

|---|---|---|---|---|

| 年収など | 預貯金など | 施設入所 | ショートステイ | |

| 第一段階 | ・生活保護利用者 ・老齢福祉年金受給者 |

- | 300円 | 300円 |

| 第二段階 | 年金収入等80万円以下 | ・単身650万円 ・夫婦1,650万円 |

390円 | 600円 |

| 第三段階(1) | 年金収入等80万円~120万円 | ・単身550万円 ・夫婦1,550万円 |

650円 | 1,000円 |

| 第三段階(2) | 年金収入等120万円以上 | ・単身500万円 ・夫婦1,500万円 |

1,360円 | 1,300円 |

高額介護サービス費

介護保険サービスを利用する場合、所得に応じて自己負担として1~3割を支払う必要がありますが、自己負担額には月当たりの上限額が定められています。

もし1ヵ月に支払った自己負担額の合計が上限を超えた場合、超えた分について払い戻しを受けることができます。

上限額は、所得によって段階的に定められています。

例えば所得の低い方や生活保護を受給している方は1万5,000円、世帯の誰かが現役並み所得者で、市区町村民税の課税所得が380万円(年収約770万円)未満になっていると4万4,400円が上限です。

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度とは、医療保険サービスと介護保険サービスの両方に自己負担が発生し、年間の合算額が所定の限度額を超えた場合、超過分の支給を受けられる制度です。

支給を受けるには市区町村に申請する必要がありますが、限度額との差が500円未満の場合は支給対象外です。

医療費控除

医療費控除は、その年の1~12月の間で医療費の自己負担額が一定以上の場合に、納めた税金の一部が戻ってくる制度です。

この医療費控除には、訪問介護や短期入居療養介護といった居宅サービスなどの一部の介護保険サービス費の自己負担分も控除の対象となります。

また、特別養護老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設などでは、居住費や食費やおむつ代(医師の証明書がある場合に限る)も控除対象です。

世帯分離をして負担を減らす方法

世帯分離とは同居している家族と「住民票上の世帯を分ける」ことです。

介護保険の負担額は「本人の所得」か「世帯の所得」によって決められているので、世帯を分離させて所得が減少すると、介護保険の負担を減らせることがあります。

しかし、世帯を分離させると、各世帯主が支払う必要のある国民健康保険などの負担額が多くなることも。

世帯分離の手続きには住民票や世帯変更届、印鑑証明などを準備する手間が発生し、委任状も原則本人が書く必要があります。

また、ご家族の勤務先の健康保険の加入状況によっても負担を軽減できるかが変わります。

実際に世帯分離で介護保険の負担を減らせるかやデメリットを確認してから、ご家族で話し合うことが大切です。

居住介護住宅改修費・リフォーム

住んでいる住宅をバリアフリー化する介護リフォームも介護保険から費用をまかなえます。

以下は介護保険の対象となる住宅改修工事の例です。

- 和式から洋式トイレへの変更

- 手すりの取り付け

- 段差の解消

- 扉の撤去

- 床材の変更

介護保険の給付限度額は20万円(1割〜3割自己負担、複数回利用できる場合もあり)です。

利用する際は事前申請が必要で、全額支払った後に介護保険分が返金されます。

身体状況と入居目的にあった老人ホーム

介護保険サービスを利用して施設への入居を考えている方のために、この項目では入居者の身体状況や目的別に合ったおすすめの老人ホームを紹介します。

自宅感覚で過ごせる「サ高住」

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、バリアフリー設計の賃貸住宅です。

施設は安否確認や生活相談サービスを提供していますが、介護サービスは外部の事業者と契約する必要があります。

有料老人ホームと異なり、外出や外泊も施設に届出が必要なく、自由度の高い生活が送れます。

自立や要支援の方でも入居でき、個室にはキッチンやトイレ、施設によっては浴室も完備していています。

自立している方や、プライベートが確保できる環境で生活したい方、必要に応じて介護サービスを利用したい方におすすめです。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探す入居者同士の交流を楽しめる「住宅型」

住宅型有料老人ホームは、生活支援サービスが受けられます。

また、介護サービス費は利用した分のみ発生するので、必要最低限の介護サービスだけ利用したい方におすすめです。

入居者同士のレクリエーションやイベントが盛んで、コミュニケーションが活発におこなわれている点も住宅型の特色といえます。

入居しているのは、比較的介護度の低い方が中心です。必要に応じて介護サービスを利用したい方、入居者間のふれあいを楽しみたい方におすすめの施設と言えるでしょう。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す認知症ケアが手厚い「グループホーム」

すでにページ内で紹介したように、グループホームは認知症の高齢者を専門に受け入れている施設です。

1ユニット5名から9名で家事を分担しながら、生活リハビリをおこないます。

認知症ケア専門の介護スタッフがサポートをしていて、認知症の症状の進行緩和を目指すことが目的です。

施設の所在地に住民票があることが入居の条件です。慣れ親しんだ地域で暮らし続けることができるため、大きな環境の変化を減らしてストレスを防ぐ効果が期待できます。

認知症ケアを重視している施設を探している方、できるだけ費用は抑えたいと考えている方におすすめです。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す24時間体制で介護サービスを利用できる「介護付き」

介護付き有料老人ホームは、特養と同じく24時間体制で介護サービスが受けられます。

また、看取りにも対応しているため「終の棲家」として終身利用を目的に入居する方も多く見られます。

看護師が常勤しているので、褥瘡ケアや胃ろうなど医療的ケアにも対応しています。

居室の大半は個室タイプで、プライベートも確保しやすい環境が整っています。民間施設のなかでは、要介護5の方も受け入れている数少ない入居施設です。

要介護度が高く、できるだけ早く施設入居をしたいと考えている方、特養の順番待ちの期間中に特養レベルの手厚い看護サービスが受けられる施設を探している方におすすめです。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す

この記事のまとめ

この記事のまとめ- 毎年7月になると介護保険サービスの自己負担割合がわかる

- 自己負担割合は世帯形態や収入によって変わる

- 介護保険サービスは、介護施設と在宅介護で費用の自己負担額に違いがある

- 在宅向けサービスは、サービスの種類や受ける時間などによっても負担額が異なる

- 控除や助成制度などを活用すると出費を抑えることができる

他の人はこちらも質問

介護保険の負担割合はいくら?

65歳以上の第1号被保険者は、基本的に1割負担です。

収入などによって2〜3割負担もあります。40歳から64歳までの第2号被保険者は、1割負担です。

介護保険の負担割合はいつから?

介護保険サービスの自己負担割合は、毎年7月ごろに介護保険負担割合証が送られます。介護保険負担割合証の有効期間は、その年の8月〜翌年7月までです。

介護保険負担限度額はいくら?

介護保険の支給限度額は要支援・要介護度によって異なります。

要支援1は5万320円、要支援2は10万5,310円です。要介護1は16万7,650円、要介護2は19万7,050円、要介護3は27万480円、要介護4は30万9,380円、要介護5は36万2,170円となります。

介護保険の自己負担額は何割?

65歳以上の方は、基本的に1割の自己負担で介護保険を利用できます。しかし所得によっては、自己負担の割合が2〜3割になる場合もあります。2018年の制度変更からは、年間340万円以上の所得は3割、280万から340万未満だと2割負担となります。

この記事の

この記事の