認知症予防の方法とポイント

現時点では、認知症を確実に予防する方法はありません。

しかし、糖尿病や高脂血症などの生活習慣病と、認知症との関連性を示す研究は多くあります。

適度な運動を生活の中に取り入れることや、バランスの取れた食生活を心がけて生活習慣病を予防することが、認知症の予防にもつながると考えられます。

もし、定年退職後にやることがないといって、家の中で退屈な日々を過ごしていると、家族以外の人とコミュニケーションを取る機会が減り、脳への刺激も少なくなってしまうでしょう。

2011年にアメリカのタイム誌で報告された研究によれば、友人が多いなど社会的なつながりのある人は、認知症の発症リスクが70%も減少するとのこと。

老人クラブやボランティア活動などの社会活動に積極的に参加し、社会の中で役割や生きがいを持つと、心と脳が活性化することになり、認知症予防にもつながります。

予防を始める年齢の目安は「40代」

研究では脳の劣化は40代後半から始まるとされています。実際、もの忘れを自覚する人も40代後半が多く見られます。

また、認知症で最も多いアルツハイマー型認知症の原因物質は発症する20年ほど前から溜まるともいわれています。そのため、40歳あたりから認知症の予防を始めることが大切です。

できるだけ早くから生活習慣を見直して、ストレスを溜めないように脳を刺激させるなど、早いうちから対策を取り認知症を防ぎます。

認知症にならないための10ヵ条

ここで、川崎幸クリニック院長の杉山先生提唱の「認知症にならないための10か条」をご紹介します。

10ヵ条は以下の通りです。

- 脳血管を大切にする

- 食生活を整える

- 運動を心がける

- 飲酒・喫煙が過度にならないようにする

- 活動・思考を単調にしないように努める

- 生き生きとした生活を

- 家族・隣人・社会との人間関係を普段から円滑にしておく

- 自らの健康管理に心掛ける

- 病気や障がいの予防や治療に努める

- 寝たきりにならないように心掛ける

高血圧症や糖尿病などは動脈硬化の要因であり、治療または予防によって脳の働きを防ぎ、認知症の予防につながります。

また、歩くことでも動脈硬化の予防、筋力低下による転倒を防ぐ効果があります。

特に高齢者は、転倒や骨折から寝たきりになりやすく、寝たきりは認知症の原因のひとつです。歩行が不安な場合は、杖やシルバーカーなどの活用が大切です。

ストレスを溜めないことが大切

ストレスは認知症の原因のひとつといわれています。

既存の研究によると、若い頃にうつ病を発症した人は、アルツハイマー病と血管性認知症のリスクが高まることがわかっています。

また、スウェーデンのヨーテボリ大学が行った研究によれば、不安や嫉妬といった感情を中年期に多く持っていた人は、老年期にアルツハイマー病になるリスクが約2倍に上るそうです。

他人とコミュニケーションを取ることが大切

家に引きこもりがちになって孤独を感じていると、認知症の進行を早めるリスクがあることは、現代の通説となっています。

そのため、社会的な交流を通じて他人とコミュニケーションを図ることが、認知症を予防するためには効果的。

社会生活の場で他人と交流しておしゃべりすることが脳に刺激を与え、神経細胞ネットワークを活性化できると考えられています。

ご家族と会話する、同じ取り組みや趣味を持つ仲間と交流する、夫婦で共同作業を行うなどの機会を作って、積極的にコミュニケーションを取ることが大切です。

日常生活で出来る認知症予防のトレーニング

続いて、認知所にならないためにお家で簡単にできるトレーニングを紹介していきます。

ながら運動「デュアルタスク」

デュアルタスクとは、同時に2つのことをするトレーニング方法で、電話をしながらメモを取るといった動作がその一例です。

認知症を予防する効果が高いと言われるデュアルタスクですが、まず動作すること自体が、体を動かす脳機能を活性化させます。

それに加えて課題を達成させるための機能も使うので、思考を司る前頭葉の部分も刺激されます。

洗濯物を畳みながら歌をうたったり、テレビを見ながら料理を作ったりなど、日々の生活のなかで簡単にできるので、意識的に取り組みましょう。

テレビゲーム

テレビゲームは指を動かしながら考えたり、目で物の動きを追いながら考えるため、脳を刺激するとして、認知症の予防に有効といわれています。

また、認知機能の維持に大切な前頭前野の機能を保ちます。

特にアクションゲームは反射的な対応力が求められるので、より認知症の予防効果があるといわれています。

アメリカの研究でもアクションゲームを含む処理速度を鍛えるゲームは、認知症予防に効果的だと実証しています。

囲碁や将棋

囲碁や将棋も認知症予防におすすめです。記憶力や思考力を高める他、相手の出方を予想したり数手先まで考えたりするため、脳の活性化につながります。

また、対戦相手や同じ趣味をもつ人とコミュニケーションがとれる場としても囲碁や将棋は認知症の予防に有効です。

さらに囲碁や将棋は先を読むゲームなので、思考力や記憶力を司る前頭葉が鍛えられ、物忘れや注意力の低下を防ぎます。

脳トレ

認知症予防として取り組まれている脳トレは、文字を書くことや簡単な計算問題を解く、折り紙、塗り絵などです。

これらをすることにより、自分で考え判断する力を高め、手指を動かすことで脳を活性化します。

特に、幅広い分野の脳トレを実施する方がより大きな効果が得られます。

また、脳トレは認知症を予防することが目的なので、正解にこだわらず、不正解であっても脳を使っているので脳トレの目的を達成したことを意識します。

指体操

認知症の予防に指体操は有効です。

指を動かすと、脳が活性化するといわれており、記憶に関する前頭前野や、位置情報を把握する前頂葉が活発になるといわれています。

指体操の例として、親指から小指まで順番にゆっくり折り曲げたり、その曲げる順番を両手でずらしたりするものがあります。

どのような場所でも簡単にできるので、是非実践してみてください。

楽器の演奏や料理

適切な運動ではなくても、例えば楽器の演奏や、料理などの手作業、編み物や刺しゅうなどの手芸は、体の一部を使う活動です。

楽器は指を使って演奏したり、息を吹いて音を出すので、脳を刺激して活性化させるのに効果的です。

また料理は、「献立を確認する」「食材を切る」「煮炊きする」など順番を考えながら複数の作業を同時に行います。頭と手を使う作業として、認知症予防に効果があるといわれています。

認知症予防に効果的な運動

続いて、認知症予防に効果がある運動方法について解説していきます。

有酸素運動

認知症の予防法としてよく挙げられるのが、有酸素運動です。

1日30分の運動を週3回以上行うことが良いとされています。

有酸素運動をすることで、脳由来神経栄養因子が出て新しい神経や血管が生まれることがわかっており、認知症の予防につながると期待されています。

ただ、単純にひとつの運動を行うのではなく、複数の作業やトレーニングを組み合わせたデュアルタスク(2種類の作業を同時に行うこと)の方が、認知症予防効果は高いようです。

国立長寿医療研究センターが考案した「コグニサイズ」

コグニサイズは認知と運動を合わせたエクササイズです。

1人または複数人で簡単な計算やしりとりなどを足踏みなどの運動と組み合わせて行うことで、脳が活性化されて認知症の予防、さらには健康促進の効果につながります。

コグニサイズのやり方は、足踏みをしながら数を数えます。この時、4の倍数で膝を上げて止めて「あいうえお」と五十音順に声を出します。

また、3人で足踏みをしながらしりとりをする方法もあります。

地域の予防事業を活用しよう

最近では、認知症予防の講座や体操教室などを行う自治体も多くあります。

こういった取り組みは、市区町村自治体が実施している「介護予防・日常生活支援総合事業」の「一般介護予防事業」に位置づけられており、その自治体に住んでいる65歳以上の方であれば誰でも参加することができます。

介護保険の要介護認定を受けている必要はないので、「以前に要介護認定を申請したが、非該当だった」という方にもおすすめです。

お住まいの自治体でどのような講座や教室が行われているのか、役所のホームページや市報などで調べてみると良いでしょう。

教室や講座で学ぶ内容はもちろん、参加して他人と交流を持つことも認知症予防として期待できますよ。

認知症を予防する食べ物

アメリカのラッシュ大学医療センターの研究によると、普段から「マインド食」と呼ばれる食事をとっている人は、アルツハイマー病の発症リスクが53%も低下したそうです。

マインド食とは、高血圧症を予防するための食事法を改良した食事療法のことで、「DASHダイエット」と「地中海ダイエット」などがあります。

栄養素を摂取したり、コレステロールや脂肪を抑制したりするために10種類の食品を摂取し、5種類の食品を避けることが基本的な方法になります。

| 摂取すべき10食品 | 摂取すべきでない5食品 |

|---|---|

|

|

出典:「New MIND Diet May Significantly Protect Against Alzheimer’s Disease」(Rush University System for Health)

低糖質・低塩分を食事の基本にする

いくらバランスの良い食事でも、食べ過ぎは良くありません。

食べ過ぎによる肥満は、認知症だけではなくさまざまな疾患のリスクを増やすので、摂取カロリーにも気を配り、間食もできるだけ控えましょう。

また、高血圧の原因とされる塩分のとりすぎは、脳梗塞などの脳血管疾患につながる恐れがあります。

糖分も、とりすぎると血糖値が上昇しやすく、アルツハイマー型認知症や血管型認知症のリスクを高めるので、塩分と糖分の摂取量も要チェックです。

よく噛むことが大切

認知症予防には、よく噛むことも大切といわれています。

よく噛むことで脳が活性化され、記憶力や判断力などが高まり認知症の予防に効果的です。

特にアルツハイマー型認知症の原因であるアミロイドβは、噛むことが少ないと増えてしまうと研究で報告されています。

さらに、歯を健康に保つことも大切です。歯の本数が少ないと認知症になりやすいのも明らかになっています。

そのため歯周病の予防や治療をして、認知症の発症リスクを低くしたり進行を遅らせたりすることができます。

自分で料理することも認知症予防

認知症を予防するには栄養バランス良い食事を取ることが大切と言われますが、実は自分で料理をするということも、認知症の予防効果が高いのです。

料理をする前には、何をつくるのか、材料はどんな形に切るのかなどを頭で考えます。

その後、実際にお湯を沸かし、その間に野菜を切るなど、複数の作業を同時に行うことで、脳の活性化がうながされるのです。

また、台所での調理は立ち仕事なので、足腰の運動にもなります。

日常の何気ないことでも、意識して身体と頭を使い、認知症の発症や進行を少しでも緩やかにしていきましょう。

年代別の認知症予防法

続いて、年代別に認知症予防を紹介していきます。年代ごとに取り入れたい対策を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

~30代

この時期からの認知症予防は「高等教育」です。

学ぶ時間が長いほど、神経ネットワークが強化されて認知予備力(認知力の蓄え)を高められます。

認知予備力が十分にあることで、何十年後かに脳に病変が生じても、認知機能が日常生活に支障をきたすレベルまで低下するのに時間をかけたり、認知症の発症を遅らせたりすることができます。

さらに、自制心ややり抜く力の土台である習慣力、運動力などを身につけるのも大切です。

40代から50代

この時期は運動を取り入れた生活が求められます。

生活習慣病である高血圧や肥満は、認知症の発症リスクを高める危険因子でもあります。

そのため日頃から、エレベーターではなく階段を使う、一駅分歩いてみるなど、運動を意識して継続することが大切です。

10代から始まっている動脈硬化は40歳を過ぎる頃から症状として現れてきます。生活習慣の改善による効果は、徐々に積み重なって効果を感じられるため、継続が必要です。

60代

この年代以降は運動不足や喫煙、うつ、糖尿病などが認知症の発症に大きな影響を与えます。

特に喫煙は認知症のリスクが最も高いため、早い時期からの禁煙が大切です。

また、運動は認知症の発症リスクを抑える、有酸素運動で記憶を司る海馬を大きくする効果もあるため、この時期からの運動も必要です。

うつも認知症の発症リスクを高めます。うつになるとセロトニンが不足するので、ジョギングや水泳などでセロトニンを増やすようにしましょう。

生活習慣病は認知症のリスクを高める

生活習慣病は、認知症になりやすくなるといわれています。

認知症になりやすいといわれる悪い習慣は以下の通りです。

- 運動をあまりしない・運動不足

- 煙草を吸う

- 一度にたくさんお酒を飲む

- ファストフードや市販のお惣菜ばかりの食生活

- 菓子類、菓子パンなどの食べすぎ

- ビタミンや魚を摂らない偏った食事

- 人づきあいをほとんどしない

- 本や新聞をあまり読まない

これらの悪い習慣は、40代や50代のうちに改善しておきましょう。

生活習慣病と認知症の関係

糖尿病や高脂血症に代表される生活習慣病は、認知症発症のリスクは高めると言われています。

例えば、アメリカの認知症研究者ルクシンジャーが65歳以上の高齢者1,138人を対象に行った研究では、高血圧や糖尿病など生活習慣病に関かかわる因子とアルツハイマー型認知症との関連性が明らかにされました。

また、生活習慣病は脳血管障害を発症しやすくし、それによって生じる血管性認知症のリスクを高めることもわかっています。

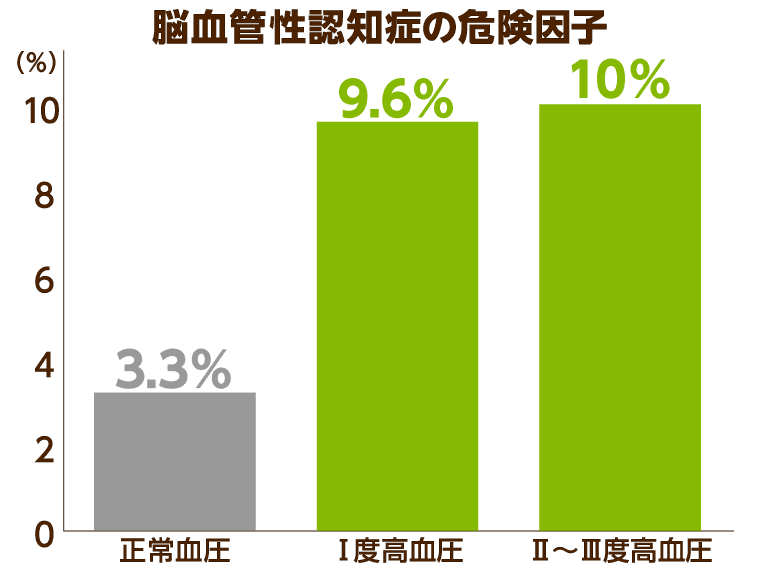

1985年から福岡県の久山町で行われている調査によれば、高血圧症の人は正常な血圧値の人よりも、血管性認知症になるリスクが2.4倍から10.1倍も高かったのです。

さらに、糖尿病はアルツハイマー病の原因となるタンパク質「タウ」や「アミロイド」の変質を促進させていると考えられています。

糖尿病患者におけるアルツハイマー病の発症リスクは、健常者の2.1倍になることも既存の研究によって明らかにされています。

イギリスでは認知症になる人が2割減?

イギリスでは2005年以降、「心臓病の治療が認知症予防」というスローガンを掲げ、国を挙げて認知症予防につながる生活習慣病予防を国民に呼びかけてきました。

その柱となったのが、「禁煙」と「減塩」の推進。

この取り組みが功を奏したこともあって、2013年にLancet誌が発表した内容によれば、イギリスにおける認知症の有症率は減少。

イギリスの認知症の有症率は、1989年~1994年の間では8.3%だったのに対し、2008年~2011年の間では6.5%になっていたとのこと。

「生活習慣病予防が、認知症予防につながる顕著な例として、世界中の研究者が注目しています。

アルコール類は認知症の大敵

「酒は百薬の長」とはよく言ったものですが、こと認知症に限っては必ずしもその通りではありません。

これまでは、1合程度のお酒はむしろ認知症予防に良いとされてきました。

しかし、「少量のお酒でも脳を萎縮させることが、アメリカ・ウェルズリー大学の研究チームによって示されています。

研究結果によると、生涯にわたってお酒を飲まなかった人の脳の萎縮が最も小さく、逆に大量に飲酒してきた人の脳の萎縮が最も大きかったのです。

もっとも、脳の萎縮=認知症ではありませんが、認知症予防という観点からすれば、やはり「飲酒は度を越してはいけないといえるでしょう。

国の認知症予防策

厚生労働省は「認知症予防・支援マニュアル」を作成しています。

このマニュアルでは、認知症の予防・支援のあり方を考え、具体的な取り組み内容を述べています。

認知症の支援では、認知症の講演会やパンフレット、医療機関や相談窓口のリストから早期発見・早期治療を促します。

また、かかりつけ医や専門医の受け入れ体制を整える、軽度認知症に対する問題対処の学習支援、能力維持や家族への支援などの対策を講じています。

早期対応を進めている

認知症は早期発見・早期治療が大切ですが、症状が軽いと受診をためらう人もいます。

そうした人が早期対応するためには、家族の協力が必要です。本人の様子が普段と違っていても、家族の認知症に対する知識がなければ、適切な対応はできません。

そのため、家族が早期治療のメリットを知る、医療機関の情報を得ることで、認知症の早期発見治療ができます。

地域で認知症の講座をするなど、知識を啓発することが有効とされています。

かかりつけ医・専門医の受け入れ体制

認知症の診断、その後の対応については地域のかかりつけ医との連携が大切です。本人や家族が認知症を疑っても、適切な対応ができていなければ意味がありません。

認知症の知識を啓発すると同時に、かかりつけ医や専門医といった受け入れ体制を整える必要があります。

特に地域の医療機関であれば、住民にとっては身近な病院であるため安心感があり、なかには認知症を診察できる医療機関リストを作成して発信する自治体もあります。

それでも認知症になったときは

もし認知症になってしまった場合、どのように対応していけば良いのでしょうか。

「もしも」に備えて認知症の知識を蓄えておくことが大切です。

早期発見が大事

認知症は一度発症すると治癒や改善が難しいだけに、できるだけ早期発見を行い、症状が重度化しないうちに進行を遅らせることが重要になります。

また、認知症の中には、「特発性正常圧水頭症」のように、原因となっている病気を早期治療することによって治すことができる場合もあります。

もし、本人あるいは周囲の人が認知機能に違和感を覚えるようなことがあったら、専門医に早めに診てもらいましょう。

あるいは、自治体や医療機関では、認知症を早期発見するためのチェックリストを公表していることが多いです。

ホームページでも閲覧できるので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

「些細なことで怒りっぽくなった」や「以前持っていた関心や興味を失い、意欲がなくなった」などのチェック項目に応え、もし該当するものが多かったら、一度専門医の診察を受けてみることをおすすめします。

家族の協力が不可欠

家族が認知症を発症すると、不安や負担の大きさに戸惑うこともあるでしょう。

一方で、認知症の方が前と変わらない生活を送るために、家族のサポートは不可欠です。

ご家族は、本人が失敗したりできないことがあったりしても責め立てず、あくまでいつも通りの対応をするように心がけることが大切です。

また、認知症は本人が自覚してない場合も多いので、生活スタイルをガラッと変えると、かえって症状を悪化させかねません。

家事を自分でやってきていた方であれば、できるだけそれを続けられるようにご家族がほどよく支えることが大切です。

認知症初期集中支援チームとは

「認知症初期集中支援チーム」は、看護師や介護福祉士など複数の専門職の人からなるチームのことです。

家族からの申し出に基づいて、認知症の疑いがある人の自宅を訪問し、認知症初期のケアや家族への支援を集中的に行い、自立した生活を送るためのサポートを行ってくれます。

地域包括支援センターや病院等にチームが設置されているので、「もしかしてうちの親は認知症かもしれない」と感じた場合、まずは相談してみると良いでしょう。

認知症の人にやさしい地域づくりを目指す「新オレンジプラン」

2015年1月、認知症の人にやさしい地域づくりを目指して、関係12府省が共同で「新オレンジプラン」と呼ばれる認知症施策推進総合戦略を策定しました。

この新オレンジプランには、認知症の発症前から看取りまで、認知症の進行に合わせた医療または介護サービスを受けられる仕組みを構築することが求められています。

さらに、認知症カフェ設置の推進など家族に対する支援強化策などが組み込まれていることも重要です。

また、認知症に対する社会の理解度を高めることも重視し、「認知症サポーター」の育成とその活動の支援に力を入れていくことも改めて示されました。

出典:「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(概要)」(厚生労働省)

主な認知症の原因

認知症になる原因はさまざまあり、それに伴って認知症の種類も異なります。

以下で、アルツハイマー病をはじめ、血管性認知症やレビー小体型認知症など、いくつかの代表的な認知症を取り上げ、その原因や発症メカニズムについて見ていきましょう。

アルツハイマー病

「アルツハイマー病」は、1906年にドイツの医学者だったアロイス・アルツハイマーが、学会ではじめて認知症の症例を報告したことが病名の由来です。

進行性の病気で、現在の医学では完全に治療することはできません。

現れる症状としては、もの忘れがひどくなる記憶障害や、時間や場所がわからなくなる見当識障害、電気製品が上手く使えないなどの実行機能障害、物盗られ妄想などがよく挙げられます。

アルツハイマー病の原因はまだ完全に解明されていません。

最も有力なのは、脳内に「アミロイドβ」や「タウ」などの異常なタンパク質が蓄積し、それが脳の神経細胞の働きを低下させるという見解です。

また、最近の研究では、糖尿病や高脂血症の患者は、アルツハイマー病のリスクが高いとも報告されています。

アルツハイマー型認知症とは?原因や症状、治療法を解説【日本認知症学会理事監修】

血管性認知症

血管性認知症は、脳内の血管に障害(脳梗塞や脳出血)が起きることで、神経細胞が壊れて発症する病気です。

現在は、アルツハイマー病の方に次いで多い認知症の原因疾患となっています。

例えば、血栓によって血管が詰まったり(脳梗塞)、脳の血管が破れて出血してその後遺症が残ったりすると(脳出血)、その部位および周辺にある神経細胞が壊れます。

それが原因で、認知症を起こす可能性があるのです。

【わかりやすく解説】血管性認知症とは?原因や症状・治療方法を解説

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症の原因となる「レビー小体病」は、記憶障害を中心とする認知症の症状に加えて、特徴的な症状があります。

その特徴には、動作が遅くなって転倒しやすくなる「パーキンソン症状」や「幻視症状」、大声での寝言や体を動かすなどのレム睡眠行動障害などが該当します。

レビー小体病のメカニズムは、「シヌクレイン」というタンパク質が「レビー小体」を形成し、大脳皮質の広範囲にわたって広がり、それによって脳の神経細胞の働きが低下していくもの。

レビー小体が現れる原因については、明らかになっていません。

ただ、レビー小体の特徴である「幻視症状」が出るのは、記憶を司る側頭葉と情報処理を司る後頭葉の障害が原因だと考えられています。

【わかりやすく解説】レビー小体型認知症とは?アルツハイマーとの違いや原因、余命

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症は、まだ未解明の部分が多い認知症です。

わかっているのは脳内の「前頭葉」と「側頭葉」の萎縮が見られ、他の認知症では現れにくい特徴的な症状が見られるということ。

脳の前頭葉は人格や意欲などに関与し、側頭葉は記憶や言語などを司る部位です。

これらが萎縮すると、社会性が欠如して万引きなどの軽犯罪を繰り返したり、意欲がなくなったりするようになります。

発症の原因やメカニズムは現在研究が進められているところで、重要なところはまだ不明です。

ただ、現状の医学では、脳内にある「タウ」と「TDP-43」というタンパク質が何らかの形で関与していることがわかっています。

その他の認知症

これまで上げた認知症以外にも、認知症の原因になる疾患は数多くあります。

感染症に起因する認知症もあり、例えば「クロイツフェルト・ヤコブ病」や「エイズ」を原因とする症例も少なくありません。

さらに、脳脊髄液が脳室の中に過剰にたまることで起こる「水頭症」も、認知症の原因になるケースがあります。

また、頭部打撲などで脳内の静脈が切れて出血し、その血が脳内で固まることで発生する「慢性硬膜下血腫」なども認知症の原因となります。

重要なのは早期発見

これまで挙げてきた認知症予防の方法を実践していたとしても、残念ながら認知症の症状が出る場合があります。

認知症は、できるだけ早く気づいて医療機関を受診し、適切な治療を受けることで、症状の進行を緩やかにしたり、遅らせたりできます。そのためには、ちょっとした異変に気づくことが重要です。

同じことや話を何度も繰り返す、忘れ物が多いなどの物忘れの症状のほか、約束の場所や日時を間違えたり道に迷いやすくなったりするといった場所や日時がわからなくなる症状も、認知症の初期段階で起こり得ます。

そのほかにも、新しいことが覚えづらい、計算ミスや料理の間違いが増えるなどの判断力や理解力の衰え、これまで熱中していた趣味に興味がなくなる、怒りっぽくなるなどの変化にも要注意です。

ただし、高齢者のこのような症状は、今までできたことができなくなったことによる自信喪失で起こるうつ病の可能性もあります。

いずれにせよ、もしこれらの症状が見られた場合は、医療機関や専門家に相談をした方がいいでしょう。

他の人はこちらも質問

認知症予防の食べ物は何?

認知症予防に効果的な食べ物は以下となります。

- 緑黄色野菜

- 果実類

- 根菜類

- 魚

- 鶏肉

- 全粒穀物

- オリーブオイル

ウォーキングが認知症予防になるのはなぜ?

ウォーキング(有酸素運動)をすると、脳由来神経栄養因子が増加します。脳由来神経栄養因子には、新しい神経や脳に栄養を届ける血管を作り、脳の血管が強くなるのです。1日30分、週3回以上の運動が効果的です。

アルツハイマー予防は何歳から?

アルツハイマー病の予防は40歳を超えてからがおすすめです。脳の老化は40代後半から始まると言われています。65歳未満の若年性認知症の発症も増えているので、物忘れが増えたタイミングで認知症の予防を始めましょう。

ボケないためには何をする?

老化防止に効果的な方法は以下のとおりです。

- 家事をしながら運動をする

- 人とコミュニケーションを取る

- 音楽に合わせて体を動かす

- 昔の経験を語り合う

この記事の

この記事の