有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、 高齢者が心身の健康を維持しながら生活できるように配慮された「住まい」のことです。

有料老人ホームには以下の3種類があります。

- 介護付き有料老人ホーム

- 住宅型有料老人ホーム

- 健康型有料老人ホーム

なお、この3種類の違いを以下の表で比較しました。

| 介護付き | 住宅型 | 健康型 | |

|---|---|---|---|

| 自立 | |||

| 要支援 | |||

| 要介護 | |||

| 入居一時金 | 0~1,380万円 | 0~380万円 | 0~1億円以上 |

| 月額利用料 | 14.5~29.8万円 | 8.8~19.1万円 | 12~40万円 |

| 食事のサービス | |||

| 介護サービス |

対応可

施設によっては対応可

対応不可

※詳細は施設にお問い合わせください。

入居することで、食事サービス、家事援助、介護サービス、健康管理のいずれかのサービスを利用できます。提供されているサービス内容によって、施設の価格帯もさまざまです。

想定されている入居対象者は施設ごとに異なり、以下の3種類に分けられます。

- 介護を必要としない自立している方のみを対象とする施設

- 要介護認定を受けている方のみを対象としている施設

- 両方を受け入れる施設

民間施設と公的施設の違い

そもそも、老人ホームには、有料老人ホームを含めた民間運営の施設と公的施設(介護保険施設)とがあります。

それぞれの違いを以下でみていきましょう。

【一覧表でわかる】老人ホーム8種類の違いと特徴(介護度別・認知症対応)

公的施設は国や自治体が運営している

特養や老健などの公的施設は、国、自治体、社会福祉法人などによって運営されており、入居費用が安いという特徴があります。

また、収入に不安がある方でも、補助を受けることができるので、人気の施設となっています。

そのため入居退去者が多く、入居まで時間がかかることもあります。

民間施設は企業が運営している

一方、民間運営の施設は、企業や医療法人などによって運営されており、多様なサービスを提供しています。

今回紹介する有料老人ホームは民間施設に位置づけられます。以下から有料老人ホーム3種類について、それぞれ詳しく解説していきます。

有料老人ホームの種類

有料老人ホームには「介護付き」「住宅型」「健康型」の3種類には、それぞれ利用目的が異なります。

以下で詳しく解説していきます。

介護付き有料老人ホームの特徴

名前からもわかるように、介護付き有料老人ホームは介護サービスが充実している施設で、「介護専用型」と「混合型」の2種類があります。

「介護専用型」は、介護保険の要介護認定を受けている方が入居対象です。

一方の「混合型」は、健康で自立して生活できる方、要介護状態の方のどちらでも入居できます。

原則として、入居対象はどちらも65歳以上となっています。

「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた施設

有料老人ホームで「介護付き」と名乗ることができるのは、都道府県により「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設だけです。

住宅型有料老人ホームの特徴

住宅型有料老人ホームは、原則65歳以上かつ自立~要介護(主に軽度)の方が入居対象で、食事の提供や洗濯、清掃といった生活上のサポートを行ってくれる施設です。

住宅型有料老人ホーム最大の魅力は、レクリエーションやイベント、サークル活動が充実している施設が多い点にあります。

施設によってサービスや設備のあり方が大きく異なるのは、住宅型有料老人ホームならではの特徴です。

必要に応じて外部のサービスを利用する

住宅型有料老人ホームの場合、施設からの介護サービスは基本的に提供されていません。

そのため、介護サービスを受けたいときは、在宅介護の場合と同じく、入居者がケアマネージャーと個別に契約を行います。

その上で、訪問介護や通所介護などの居宅サービスを利用するわけです。

入居者がスムーズに契約できるよう、デイサービスや居宅介護支援事業所、訪問介護事業所が併設されている施設も多くあります。

住宅型有料老人ホームの詳細は以下で解説しています。

健康型有料老人ホームの特徴

健康型有料老人ホームは、自立した高齢者に特化した施設です。

入居条件は、原則65歳以上で自立して生活できる方。介護が必要な場合は基本的に入居対象外で、入居後に病気や怪我で要介護状態となった場合は、転居や退去が必要になります。

そんな健康型は、アクティブシニアが「第二の青春」を送るための設備やサービスが充実しています。

日々のレクリエーションやイベント活動が盛んで、将棋や囲碁といった、入居者同士でつくるサークル・クラブも活発に活動しています。

また、入居後は食事や掃除、洗濯など、生活上必要な家事はすべて施設側が行ってくれるので、自分のやりたいことに没頭できます。

施設数は全体の1%

健康型有料老人ホームの数は ほかの施設と比較してとても少ないため、選択肢が限られるという点に注意してください。

健康型有料老人ホームの施設数は、有料老人ホーム全体の1%(2020年10月現在)ほどしかありません。入居希望であっても近くに施設がない場合があります。

そのため今回は、施設数のある「介護付き」と「住宅型」に焦点を当てて解説します。

健康型有料老人ホームの詳細は以下で解説しています。

有料老人ホームの入居条件を比較

有料老人ホームそれぞれの特徴がわかったところで、続いて入居条件を解説していきます。

介護付き有料老人ホームの入居条件

介護付きの入居条件はタイプで異なりますが、どのタイプも対象年齢は原則65歳以上です。

介護付き有料老人ホームの入居条件は以下にまとめました。

| 介護専用型 | 混合型 | |

|---|---|---|

| 年齢 | 原則65歳以上 | |

| 要介護度 | 要介護1~要介護5 | 自立~要介護5 |

混合型の場合は、 夫婦で介護度が違っていても入居が可能です。介護専用型は夫婦のどちらかが自立していると、入居できません。

住宅型有料老人ホームの入居条件

住宅型の入居対象の年齢は、60歳以上と定める施設がほとんどです。もちろん、施設や希望者の状態によっては、60歳以下で入居できる場合もあります。

さらに住宅型は、介護を必要としない自立した方〜要介護の方まで幅広く受け入れており、こちらも条件は施設ごとで違います。

認知症でも、軽度であれば入居できる施設があるので、事前に施設に確認しましょう。

有料老人ホームの人員基準・スタッフ体制

続いて有料老人ホームの人員基準・スタッフ体制(医療・看護)を紹介していきます。

特に持病を持っている方にとっては、重要なポイントですよね。

まず、有料老人ホームを含めたそれぞれの施設に医師と看護師を配置する義務があるかどうかを表にしました。

| 医師 | 看護師 | |

|---|---|---|

| 有料老人ホーム | ‐ | |

| グループホーム | ‐ | ‐ |

| 特別養護老人ホーム | ||

| 介護老人保健施設 | ||

| 介護医療院 | ||

| 介護療養型医療施設 |

一方、介護付きは医療機関と協力契約を結び、連携を図ることが定められています。さらに、施設によっては充実した医療体制が整えられている場合もあります。

持病のある方や医療ケアを重視したい方は、希望する施設の医療体制を事前に確認しましょう。

有料老人ホームの人員基準

有料老人ホームの看護・医療体制はすでに解説したので、ここでは主に介護体制を説明します。

「住宅型」「健康型」の有料老人ホームには、介護体制に関する人員基準は設けられていません。

一方、「介護付き有料老人ホーム」では人員配置の基準を「要介護・要支援の利用者数と看護職員または介護職員の割合=3:1以上」と厳密に定められています。

ただし、これはあくまで最低基準なので、施設によっては「2:1」と手厚い人員体制を整えていることもあります。

ほかにも、以下のような人員基準が定められています。

| 職種 | 基準 |

|---|---|

| 生活相談員 | 常勤1人以上利用者:生活相談員=100:1以上 |

| 看護職員または介護職員 | 要介護・要支援の利用者数に対して、3:1以上 |

| 計画作成担当者 | 1人以上※1利用者数に対して100:1以上 |

| 機能訓練指導員 | 1人以上 |

| 管理者 | 専従※2 |

※1:兼務可

※2:支障がなければ兼務可

有料老人ホームの居室の広さと設備

有料老人ホームの間取りは、プライベートな空間となる「居室」と、ほかの入居者と共同で利用する食堂やラウンジ、浴室などの「共有スペース」があります。

原則、館内はすべてバリアフリー化されていて、寝たきりの方でも入浴できる機械浴、特殊浴を設置している施設も多いです。

有料老人ホームの設備基準

介護保険指定基準を満たすためには、「一般居室」または「介護居室(有料老人ホームが介護サービスを提供するための専用の居室)」のいずれかを設置する必要があります。

ただし、原則として以下に該当する場合は、介護居室は設置しなくてもかまいません。

- 個室/1人当たりの床面積が13㎡以上

- 地階に部屋を設けない

- 一般居室において介護サービスが提供される

また、必要な部屋の種類は以下にまとめました。

- 便所

- 浴室・脱衣室

- 事務室

- 洗面設備

- 機能訓練質

- 洗濯室

- 食堂・談話室

- 汚物処理室

- 医務室または健康管理室

- 介護・看護職員室

- そのほか(ナースコールなど緊急通報装置、スプリンクラー)

有料老人ホームは上記の基準を満たしていることが条件となります。

介護付き有料老人ホームの居室の特徴

介護付き有料老人ホームは特定施設の指定を受けており、介護サービスを提供するための介護・医療関連の設備も豊富です。

看護職員が常駐して入居者の健康管理などを行う「健康管理室」や、リハビリマシーンを備え付けた「機能訓練室」など、入居者の心身状態を維持・改善するための設備が多数そろっています。

住宅型有料老人ホームの居室の特徴

一方、住宅型有料老人ホームは施設ごとに設備状況は異なります。

元気な入居者が多い施設では、カラオケルームや図書室など、娯楽や趣味の場が整備されていることも多いです。

高級施設だと、食堂やリビングがレストランのような作りになっている場合もあります。

住宅型の場合、要介護認定を受けたときに介護保険適用で福祉用具のレンタルもできるので、入居してから不足している設備をある程度補うこともできます。

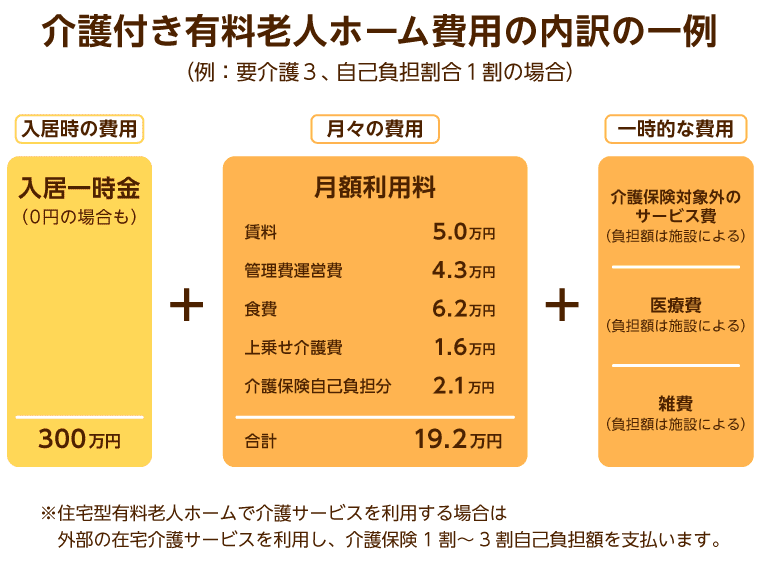

有料老人ホームの費用

続いて有料老人ホームの費用を紹介します。

有料老人の入居費用としては、入居時に支払って毎月一定額が償却されていく「入居一時金」と毎月かかる費用である「月額費用」の2種類があります。

個々の施設によって違いはありますが、総合的に見ると「介護付き」は「住宅型」よりも入居一時金、月額費用ともに高めになることが多いです。

介護付き有料老人ホームの費用例は以下の通りです。

「介護付き」と「住宅型」の費用を比較

ここまで有料老人ホームの3種類を概観してきました。では入居する場合、どのくらいのお金が必要なのでしょうか?

下の表は、それぞれの施設の入居一時金と月額利用料の平均値と中央値をまとめたものです。

| 介護付き有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | ||

|---|---|---|---|

| 平均値 | 一時金 | 389.4万円 | 64.4万円 |

| 月額 | 24.1万円 | 13.9万円 | |

| 中央値 | 一時金 | 30万円 | 5.5万円 |

| 月額 | 20.3万円 | 12.5万円 | |

【内訳あり】有料老人ホームの費用(入居金・月額利用料・介護保険料など)

介護付きは手厚いサービスの分やや高め

介護付きは 24時間の介護スタッフの常駐、ケアマネージャー、看護職員など、専門のエキスパートによる手厚いサービスが受けられます。それらのサービス費用は月額利用料に含まれるので、ほかの有料老人ホームよりも費用はやや高めです。

なお、介護費用(特定施設入居者生活介護の費用)は要介護度に応じて、毎月定額の支払いとなります。そのため、どれだけ介護サービスを利用しても介護費用は変わりません。

住宅型は比較的に費用は安め

住宅型は介護付きのような介護・医療体制が整っていない施設が多い分、初期費用・月額利用料ともに介護付きより安い傾向にあります。ただし、なかには高級志向の住宅型もあり、そうした施設だと入居費は高くなります。

入居者が介護サービスを利用する場合は、訪問介護や通所介護などの居宅サービスを個別で契約することになります。

したがって、介護サービス費が別途必要になり、利用した分だけ費用負担も大きくなります。

有料老人ホームの入居一時金

入居一時金とは、入居者がその施設の設備・サービスを利用するための「権利」を手に入れるための費用です。

「入居するとき」というタイミングでまとめて支払う料金、つまり「一時期に支払う料金」という意味から、「入居一時金」と呼ばれています。

では、入居一時金が必要な場合、具体的にどのくらい支払う必要があるでしょうか。

先ほどの表に書かれているとおり、介護付きの平均が389.4万円、住宅型の平均が64.4万円ですが、数千万円以上必要な場合もあれば0円の施設もあり、まさに千差万別です。

入居一時金の3つの支払い方法

有料老人ホームにおける入居費用の支払い方法は、大きくわけて一時金方式、月払い方式、併用方式の3つがあります。

一時金方式

一時金方式とは、想定される入居期間の家賃相当分が入居費用として定められ、その全額もしくは一部を家賃の前払い金=入居一時金として一括して支払う方式です。

月払い方式

月払方式では入居一時金を納めずに、家賃分をすべて月単位で支払っていきます。入居時に大きなお金を用意する必要はありませんが、家賃の前払いをしていない分、毎月の費用負担が大きくなります。

併用方式

併用方式は、一時金方式と月払い方式の折衷型で、想定される入居期間の家賃相当分の一部を前払金として施設側に支払い、その分を差し引いた家賃を毎月払っていく方式です。

償却・クーリングオフとは

入居一時金を支払うときには、「初期償却(しょきしょうきゃく)」について知っておく必要があります。

入居一時金は、支払い後に分割されて毎月の運営費に充てるためのお金ですが、実は「入居した時点で、10~30%ほどの金額が使われてしまう」のが一般的です。

これを「初期償却」と呼びます。

そして、最初に使われる初期償却の割合のことを「初期償却率」と呼び、どれくらいの割合が使われるかは、施設ごとに異なりますので事前に確認が必要です。

有料老人ホームの月額利用料

月額利用料とは、入居後に毎月負担していく費用のことです。

具体的には、施設の居住費である賃料、管理費、食費、水道光熱費などが含まれます。

それぞれ説明していきますね。

1.賃料

民間施設である有料老人ホームの場合、賃料の基準は国によって定められていません。

そのため、施設の立地場所、医療面などのサービス体制、さらに居室のグレードなどにより、施設や部屋ごとの賃料が異なります。

例えば、東京都心部など地価の高い場所に立地する施設は、月額利用料は高額になります。

2.管理費

管理費とは、施設を維持していくうえで毎月必要となる費用のことです。

管理費には水道光熱費や、燃料費、レクリエーション用品費、設備費などが含まれますが、どのような費用項目が管理費に含まれるかは施設によって異なるので、入居前に確認しておきましょう。

実際にかかる金額は施設によって差があり、相場は4~20万円ほどです。

3.食費

有料老人ホームでは、食費の設定は各施設が独自に行っており、請求方法も異なります。

1日3食分を定額で決めている施設もあれば、1食ごとに費用を細かく決めている施設もあるので、計算方法も含めて事前に確認してください。

なお、外食などで食事を抜いた場合、その分を差し引いて食費を請求されるのが一般的です。

ただし、施設のなかには調理師の人件費や厨房の維持費として「食費」を請求することもあるので、外食時の食費に関しても入居前にチェックしておくと良いですよ。

4.水道光熱費

水道代、電気代、電話代などは、入居者が各自で負担します。

ただし、支払い方法は施設ごとに異なり、水道光熱費を「管理費」にすべて含めて徴収している施設も少なくありません。

5.その他の費用

日用品やお菓子代、嗜好品は各入居者が支払う必要があります。

なお、公的施設は「おむつ代」が施設サービス費に含まれますが、有料老人ホームは別途負担する必要があるので注意しましょう。

また、通院費用や薬代など、医療関連の費用も各自で支払う必要があります。

介護保険料の自己負担割合

有料老人ホームで介護サービスを受ける場合、「介護付き」も「住宅型」も利用者の負担額割合は、1割から3割負担(所得に応じて割合は変動します)です。

残りの7~9割は、40歳以上の国民が支払う「介護保険料」と「公費(税金)」からなる「介護給付」によってまかなわれるのです。

しかし、介護付きと住宅型とでは「支払い方法」が異なるので注意が必要です。

介護付きは介護サービス利用料を定額で支払う

介護付き有料老人ホームは、介護サービスの一種である「特定施設入居者生活介護」の提供を許可された「特定施設」の指定を受けた施設です。

特定施設入居者生活介護とは、施設に入居している要介護・要支援の認定を受けた人を対象に、日常生活における介助や機能訓練などを行うサービスのことをいいます。

具体的な金額は、以下の通りです。

| 限度額(単位) | 自己負担額(30日) | |

|---|---|---|

| 要支援1 | 5,032 | 5,032円 |

| 要支援2 | 1万531 | 1万531円 |

| 要介護1 | 1万6,355 | 1万6,355円 |

| 要介護2 | 1万8,362 | 1万8,362円 |

| 要介護3 | 2万490 | 2万490円 |

| 要介護4 | 2万2,435 | 2万2,435円 |

| 要介護5 | 2万4,533 | 2万4,533円 |

※1単位―10円、自己負担割合1割の場合

住宅型は介護サービス利用料を利用した分だけ支払う

一方、特定施設の指定を受けていない住宅型有料老人ホームの場合、入居者が介護サービスを受けるためには、訪問介護事業所やデイサービスなどの居宅系介護サービス事業者と個別に契約する必要があります。

このとき、介護サービスの自己負担額として支払う費用は、在宅で利用した場合と同様、サービスを利用した分だけです。

以下は、住宅型有料老人ホームで介護サービスを利用したときの、利用限度額と自己負担額の表です。

利用限度額を超えて介護サービスを利用する場合、自己負担額は10割になります。

| 利用限度額 | 自己負担額 | |

|---|---|---|

| 要支援1 | 5万320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 10万5,310円 | 1万531円 |

| 要介護1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 |

| 要介護2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 |

| 要介護3 | 27万480円 | 2万7,048円 |

| 要介護4 | 30万9,380円 | 3万938円 |

| 要介護5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 |

※30日分の料金になります。

※換算率は地域や介護サービスによって異なるので、詳細は「【2025年最新】介護報酬の単位一覧表(介護サービス×地域区分ごとの上乗せ加算)」をご覧ください。

介護付きと住宅型、どちらが「お得」なのか

介護付きと住宅型のどちらがお得なのかは、必要となるサービス量によります。

同じ要介護度でも、必要となる介護サービス量は人によって異なります。

時間を気にせず頻繁に介護サービスを利用したい場合は、どれだけ利用しても費用が同じである介護付きの定額制の方がお得になるでしょう。

一方、必要なときに必要なだけピンポイントで介護サービスを利用したい場合は、利用した分だけ支払う住宅型の費用体系がお得ですよね。

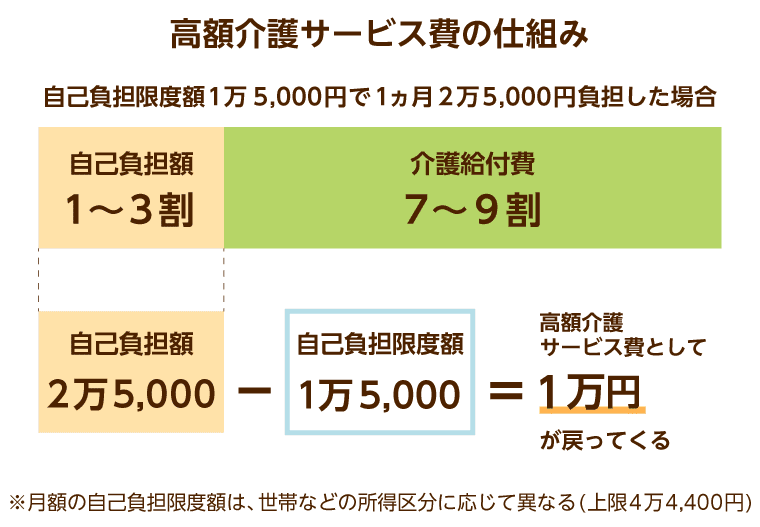

有料老人ホームの費用を軽減する方法

続いて、費用を軽減する方法を紹介していきます。

介護保険サービスの自己負担額を軽減する補助金

有料老人ホームの費用を軽減する方法の1つが、「高額介護サービス費」です。

高額介護サービス費とは、毎月支払う介護サービスの費用が一定額を超えた分は介護保険から支給を受けられるという制度です。

肝心の「一定額」は、世帯などの所得区分ごとに規定されています。

なお、対象となるのは介護サービスの自己負担額分だけで、賃料や食費、管理費などは軽減できません。

賃料と食費の自己負担額は以下で解説しています。こちらも限度額を超えた場合の費用は10割負担となりますのでお気を付けください。

| 段階 | 対象 | 賃料 | 食費 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |

従来型個室 | 多床室 | |||

| 第1段階 | 年金受給者、生活保護者等 | 2万 4,600円 |

1万 4,700円 |

9,600円 | 0円 | 9,000円 |

| 第2段階 | 本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 | 1万 2,600円 |

1万 1,100円 |

1万 1,700円 |

||

| 第3段階(1) | 本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超え120万円以下 | 3万 9,300円 |

3万 9,300円 |

2万 4,600円 |

1万 1,100円 |

1万 9,500円 |

| 第3段階(2) | 本人の公的年金収入額+合計所得金額が120万円超え | 4万 800円 |

||||

※世帯全員が市町村民税非課税であることが条件

有料老人ホームの費用は医療費控除の対象にならない

残念ながら、有料老人ホームの入居にかかる費用は、医療費控除の対象にはなりません。

ただし、日々消費するおむつ代や、訪問診療など医療機関にかかった費用は、医療費控除の対象になります。

おむつ代の控除を受ける場合は、医師に「おむつ使用証明書」を書いてもらう必要があります。

それにより、紙おむつが本人にとって不可欠な医療行為であると認められた場合は医療費控除の対象となります。

なお、医療費控除を受けるには確定申告を行う必要があります。還付の請求をするときは添付書類として領収書も提出しなければならないので、きちんと保管しておいてくださいね。

有料老人ホームのサービス

続いて有料老人ホームのサービスを紹介していきます。

有料老人ホームが提供するサービス項目

施設側が提供するサービスは大きく分けて2つあります。食事・排泄・入浴の介助などを行う介護サービスと、持病を持つ方に適切な医療ケアを提供する看護サービスです。

介護サービス

有料老人ホームでは日常生活を送るうえで介助を必要とする、要支援・要介護認定が下りた方が介護サービスを受けることができます。

具体的には、以下のようなサービスを受けることができます。またサービスの料金は、施設によって違います。

- 食事介助

- 入浴介助

- 排泄介助

- 部屋の清掃

- 衣服の洗濯

- リハビリ

- レクリエーション

特に排泄介助は、入居者一人ひとりの排泄リズムを把握し、それに基づいたトイレ誘導やおむつ交換が必要になります。

有料老人ホームでは入居者に不快感を与えないよう細心の注意を払って行っていますが、スタッフの経験・スキルなどにより、対応力には施設によって多少の差がある場合もあります。

看護サービス

有料老人ホームでは幅広い看護サービスを受けることができます。血圧のチェック、服薬管理など日常的な健康管理にかかわるケアはもちろん、施設によっては経管栄養やインシュリン注射、膀胱留置カテーテルなどの医療処置にも対応可能です。

24時間看護師を配置している施設であれば、たんの吸引のような夜間対応のケアを必要とする方も安心して入居できます。

入浴

自立の方を入居対象としている施設では、居室ごとに設置されているお風呂のほかに、館内に大浴場が設置されていることが多い傾向にあります。

一方、要介護状態の方を多く受け入れている施設の場合、車椅子や寝たきりのままの状態でそのまま入れる機械浴の設備が用意されています。

入浴回数は週に2~3回が一般的です。入浴日や入浴時間が決められている施設も多く、規定以上に入浴したいときは、別途料金が発生する場合があります。

リハビリ

有料老人ホームで提供されているリハビリは、施設のタイプによって異なります。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームの場合、入居者が利用できるのは各施設が直接提供するリハビリサービスです。リハビリは理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といった国家資格を持つ専門員が行います。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームの場合、リハビリの専門家によるサービスを受けたい場合、訪問リハビリや通所リハビリのサービスを利用するのが基本です。

利用するには、自身のケアプランを作成してくれている担当のケアマネージャーに相談し、ケアプランに組み込む必要があります。

レクリエーション

有料老人ホームでは、1日3回の食事、週2回程度の入浴に加えて、毎朝の体操やレクリエーションが行われています

レクリエーションは、リビングなど共有スペースに集まって行うため、入居者同士、あるいは入居者と職員との間でコミュニケーションをとれる貴重な機会です。

入居者が一同に集まり、集団でゲームなどに取り組むというのが基本的なスタイル。

施設の職員が介護の専門家の視点から企画し、入居者の心身状態に合った内容で、日々提供されています。

実施の目的や大事にしているポイントは以下の通りです。

- 参加者が笑顔になって楽しめること

- 身体機能の向上

- 認知機能の改善

- 入居者の安全性が確保されているかどうか

レクリエーションの頻度は施設によって異なり、毎日行っていることもあれば、「週2回」や「月・水・金の3回」といった形で定期的に行っている場合もあります。

有料老人ホームの居室は個室ですが、生活の基本は大勢での共同生活です。

食事の内容

近年、有料老人ホームでは食事が重視されるようになり、入居者の身体状態に合わせて、さまざまなメニューが提供されるようになっています。

特に現在重視されているのが、介護食の充実化です。

かつては、咀嚼機能が衰えた場合は「きざみ食」、飲み込む力が低下したならば「ミキサー食」を用意するというのが基本的な考え方でした。

でも、きざみ食やミキサー食は、食材が持つ本来の特徴が失われてしまうという難点がありました。

ソフト食はこれからの普及に期待される

ソフト食とは、もともとの食材の色や形を活かしながら、高齢者が食べやすい柔らかさとなるよう調理した食事のことです。

通常食の献立と並べても遜色ないほど見た目がおいしそうで、高齢者の食欲が改善したという事例も増えてきています。

ただ、ソフト食を提供できている有料老人ホームはまだ多くないのが現状です。

もし食べ物をうまく飲み込めない「嚥下障がい」がある場合、ソフト食を提供しているかどうかも、重要なチェックポイントの1つになりますね。

食事は1日に3回あるので、入居者本人が納得のいく調理法やメニューを提供してくれる施設を選ぶようにしましょう。

治療食に対応できるかが重要

また、糖尿病や腎臓病などの持病がある場合は、「糖尿病食」や「腎臓病食」などの「治療食」に対応できるかどうかも、施設選びにおいて重要です。

ただし、対応してくれる施設の場合、別途追加料金が必要になることもあります。

月額利用料にどのくらい追加されるのか、事前にチェックしておくことが大切ですね。

有料老人ホームで介護保険が適用になるサービス

有料老人ホームで介護保険が適用になるサービスを紹介していきます。

介護付き有料老人ホームの場合

介護付き有料老人ホームでは、介護を必要とする入居者に対して、食事、入浴、排泄、着替え、移動時の介助などが行われます。

これらのサービスに対して、介護保険が適用されます。

- 来訪者への対応

- 掃除や洗濯

- 家事支援

- 買い物

- 行政手続きの代行

- 本人が病院に入院した際の支援

要介護状態の方でも生活の質を下げずに生活できるよう、十分に配慮されているといえるでしょう。

このようなサービスがあることで、要介護状態の入居者でも生活の質を下げずに生活できるように配慮されています。

住宅型有料老人ホームの場合

住宅型有料老人ホームでは、在宅で介護保険適用のサービスを利用するのと同様に、訪問介護やデイサービスなどを利用していきます。

自分が望む介護サービスを、自由かつ計画的に選択し、受けることができるわけです。

自宅で受けていたサービスを施設でも受けることができる

また、老人ホームへの入居を考えている方のなかには、自宅で受けていたときと同じ介護サービスを入居後も受け続けたいという方も多いでしょう。

「住宅型」であれば、自宅で受けていたサービスを、入居後もそのまま継続して利用することができます。

この点は、「介護付き」にはない利点ですね。

外部のサービスを個人的に利用していくことになるため、24時間体制で介護サービスを利用し続けることは難しい場合もあります。

有料老人ホームで受けられる医療ケア

有料老人ホームで提供されるサービスを紹介してきましたが、ここからは医療ケアに関して説明していきます。

看護職員が提供できる医療ケアの内容

看護職員が提供できる医療ケアの内容は以下の通りです。

- たんの吸引

- 胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養などの経管栄養

- 床ずれの処置

- 点滴

- 摘便

- 酸素吸入

- インスリン注射

- 膀胱カテーテル

医療ケアは、 「医療行為」とみなされるので、基本的に介護職員は提供することができません。

そのため、看護師の資格を持った看護職員が医療ケアを行うことになります。

なかには、結核やMRSAなどの感染症に加え、透析、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、中心静脈栄養(IVH)、ペースメーカー、ストーマなどの医療ケアに対応している施設もありますよ。

老人ホームで医療ケアを行える看護師の数

介護付き有料老人ホームのように「特定施設入居者生活介護」の認定を受けている介護施設でも、医療ケアを実施できる看護職員の数は「常勤換算で1人以上(入居者数30人以下の場合)」としか規定されていません。

実際に常勤で1名しか看護職員がいない施設では、細かい対応が必要となる医療ケアまで手が回らなくなってしまうことも珍しくなく、夜間の医療ケアにも対応できない施設が多いことも事実。

また、看護職員は夜間は常駐せず、「24時間電話でつながる」という体制で対応している施設も少なくありません。

一方で、「24時間看護師が常駐」としている有料老人ホームもあり、なかには、日中は複数の看護職員を配置したり、理学療法士や作業療法士といった専門スタッフを配置したりする施設もあります。

必要に応じた医療ケアが受けられる施設か確認しましょう。

介護職員でも一部の医療ケアは行える

一部の医療行為は、介護職員でも提供が可能で、その範囲は昔に比べて広くなっています。

例えば、以前は爪を切ることができませんでしたが、現在は爪切りはもちろん、喀痰吸引や経管栄養といった処置も可能となっています。

その場合は実地研修を終了して認定された介護福祉士が、「その施設が医療機関と連携している」「施設が都道府県に登録されている」「本人、または家族の同意を得ている」といった条件を満たしている場合に可能です。

介護士が具体的にできる医療ケアの内容は以下の通りです。

介護職員が行える医療ケアの内容

- 水銀体温計や電子体温計を使用する腋下の体温測定、耳式電子体温計を使用する外耳道での体温測定

- 自動血圧測定器による血圧測定(※水銀血圧計を使っての血圧測定は不可)

- 軽い切り傷、擦り傷、やけどなど、専門的な判断もしくは技術が必要ではない処置(絆創膏を貼る程度の処置で済む傷など)

- 軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)

- 湿布の貼付(麻薬を除く)

- 点眼薬の点眼

- 一包化された内服薬の内服介助(舌下錠の使用も含む)

- 座薬の挿入

- 鼻腔粘膜への薬剤噴射

介護職員が実際に医療ケアを提供しているかは、事前に施設に確認しましょう。

薬の管理と服薬支援

有料老人ホームの薬の管理は、お薬手帳をチェックしたりお薬カレンダーを作成したりするという管理方法です。

服薬により誤嚥を起こす可能性があるので、口内の乾燥があれば、服薬前に水分補給など、細心の注意を払った介助をします。

認知症の方は、薬を飲む行為に対して反発が起きやすい傾向にあります。そのため、ストレスを与えないように配慮します。

老人ホームで受けることができる医療行為は以下でまとめています。

有料老人ホームの種類別のメリット・デメリット

ここからの、有料老人ホームの種類別のメリットとデメリットを紹介していきます。

ここまでの話を総合して、ご自身に合った老人ホームの種類を確認してください。

介護付きは医療体制が整っている

介護付きは介護・医療体制が充実しています。そのため、介護度の高い方や医療ケアの必要な方にとっては、日々の暮らしをより安心できるという大きなメリットがあります。

さらに、特養やグループホームなどの公的施設は入居待機になりやすいですが、介護付きは豊富な施設の数により、比較的入居しやすいです。早期の入居を希望している方にはおすすめの施設です。

住宅型はイベントやレクリエーションが充実している

住宅型は、イベントやレクリエーション、サークル活動などが充実しています。ほかの入居者とコミュニケーションを取りやすいため、雑談を楽しみながら生き生きとした生活を過ごせます。

また、 介護が必要になっても、外部の介護サービスの利用が可能です。必要とするサービスを組み合わせられるため、少ない利用であれば月々の費用が抑えられます。 介護・医療制度が充実していない分、初期費用や月額利用料は比較的安い点も住宅型のメリットと言えます。

ただし、要介護度が高くなると対応が困難となり、退去を求められる施設もあるので、注意が必要です。

有料老人ホームに関するQ&A

最後に、有料老人ホームに関するよくある質問と、その回答をまとめました。

しっかり疑問を解決して、希望に合った施設を見つけてくださいね。

有料老人ホームの1日はどのような流れ?

有料老人ホームではどのような生活を送っているのでしょうか。

以下は、介護付き有料老人ホームにおける1日の大まかなスケジュールです。

| 時間 | スケジュールの内容 |

|---|---|

| 午前7時 | 起床 |

| 午前8時 | 朝食 |

| 午前10時 | バイタルチェック、入浴 |

| 午後0時 | 昼食 |

| 午後1時 | レクリエーション |

| 午後3時 | おやつの時間 |

| 午後6時 | 夕食~自由時間 |

| 午後9時 | 就寝 |

| 夜間~朝 | 職員による見回り |

実際の生活は施設ごとによって違いますが、概ねこうした流れで1日が過ぎていきます。

有料老人ホームの契約の形態は?

有料老人ホームの契約形態は「利用権方式」「賃貸借方式」「終身建物賃貸方式」です。

利用権方式

利用権方式は入居時に入居一時金を支払い、終身利用権を得る方式です。所有権ではないため相続にはなりません。

入居時にまとまったお金が必要になるケースも多いですが、終身利用が可能です。月々の利用料を抑えられるのも特徴です。

賃貸借方式

賃貸借方式は一般の賃貸と同じで、月々の家賃と管理費を払う方式です。入居時には敷金と保証金等のみで、初期費用をおさえることができる

終身建物賃貸方式

終身建物賃貸方式は賃貸借契約の内容に加え、契約終了が契約者の死亡による方式です。終身での利用が可能です。夫婦の場合は契約者が死亡しても、配偶者は引き続き住む権利があります。

有料老人ホームをショートステイ、デイサービスで利用できますか?

多くの有料老人ホームが、ショートステイやデイサービスに対応しています。

ショートステイとは、短期間の間だけ介護施設に入居し、身体介護や生活支援を受けるサービスのことです。

在宅で介護を行っている場合、介護者が冠婚葬祭や出張、あるいは急に体調を崩すなどの理由で、しばらくの間介護を行えない、ということも起こります。

あるいは、介護者が在宅介護に疲れ、「しばらくの間介護から離れたい」と強く思う、ということもあるでしょう。

そんな一時的に 在宅介護の継続が困難になったとき、ショートステイを利用しましょう。

有料ショートステイを行っている施設もある

すべての有料老人ホームがショートステイに対応しているわけではないので、利用したい場合は施設側に確認が必要です。

また、有料老人ホームでは、介護保険が適用されない全額自己負担の「有料ショートステイ」を行っている施設もあります。

費用はかかりますが、介護体制が整った施設であれば、安心して家族を預けられるでしょう。

なお、利用期間には上限があり、原則として連続での宿泊は30日までとされています。

有料老人ホームと特養の違いはなんですか?

特別養護老人ホーム(特養)は、社会福祉法人や自治体が運営している公的施設です。入居費用が安いにもかかわらず、終身にわたって十分な介護サービスを受けられるという点が大きな特徴です。

ただし、入居条件は制度によって要介護3以上と定められており、要介護認定を受けていても要介護2以下の認定では入居は原則できません。

また、入居費用の負担が少ないため、入居希望者が殺到している施設が多く、入居できるまで長期間にわたってベッドの空き待ちをする必要もあります。

一方、有料老人ホームは企業などの民間組織が運営している施設です。

要介護状態の方から自立の方まで幅広い高齢者を入居対象としています。

介護付き有料老人ホームのなかには要介護認定を受けていることを入居条件としている施設もありますが、要介護3以上などの制度的な入居規定がないので、要介護度が軽度の方でも入居先を見つけやすいです。

また、すぐに入居できることが多いのも特徴の1つです。

さらに娯楽設備やレクリエーション、各種生活支援サービスが充実しているのも、公的施設の特養にはみられない特徴です。

生活保護でも入れる有料老人ホームはありますか?

制度上においては、生活保護受給者でも有料老人ホームに入居することは可能です。

ただ、家賃が生活保護の「住宅扶助」における上限額に納まり、さらに生活費も「生活扶助」の上限額に納まる施設であることが条件です。

より入居しやすいのは、公的施設である特別養護老人ホームです。

特養ならば、所得に応じた負担軽減措置も受けられるため、生活保護受給者でも費用面で問題が起こることはありません。

ただし特養は入居希望者が多いために即入居できず、入居まで何年も待たなくてならないという難点があります。生活保護を受給していても入居できる施設をお探しの方は以下からお探しください。

看取りに対応している有料老人ホームはありますか?

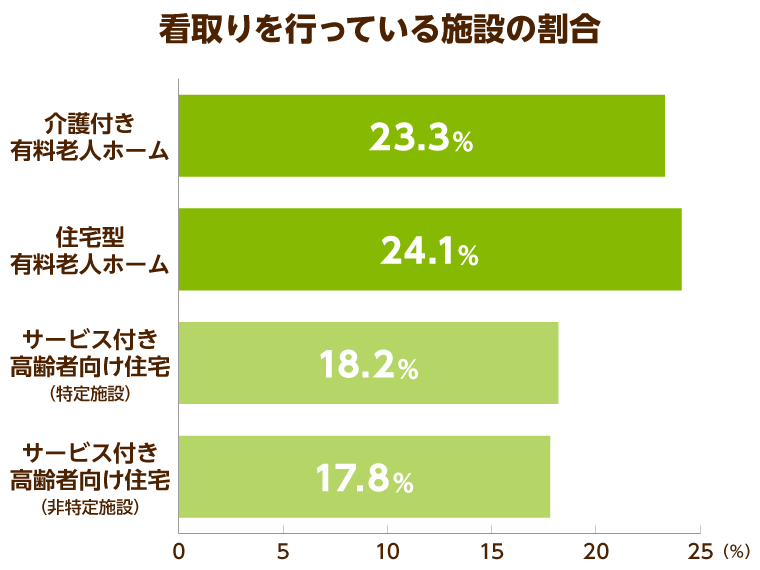

有料老人ホームの約4分の1の施設が、看取りに対応しています。

看取り介護とは、高齢の方を最期の時まで看取ること。

野村総合研究所が行った調査(2015年)によれば、介護付き有料老人ホームの看取り率は全体の23.3%で、住宅型有料老人ホームの24.1%とほぼ同じ水準でした。

出典:「平成27年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業分高齢者向け住まいの実態調査(概要版)」(野村総合研究所)

もともと、介護付き有料老人ホームは終身利用を想定した施設です。

介護・医療体制が整い、入居者とその家族の意見を尊重するケアを行ってくれるので、家族としても安心できます。

看取りにおいては、看取られる本人はもちろんなのですが、看取る側である家族の側も後悔しない選択を行うことが大切です。

終身利用を前提として施設を探す場合、看取りの体制がどのように整備されているのかをチェックし、納得のいく施設選びをしましょう。

出典:「平成24年度診療報酬改定の概要 」(厚生労働省)

有料老人ホームの費用に消費税はかかりますか?

有料老人ホームを利用する場合、消費税がかかる費用とかからない費用とがあります。

まず消費税が非課税となるのは、介護サービス費全般です。

消費税法では、社会政策的な配慮から、課税対象になじまないものはすべて非課税とされています。

介護サービスも非課税の対象となり、利用した際に事業者側に支払う1~3割の自己負担額には、消費税はかかりません。

これは、介護付き有料老人ホームにおける特定施設入居者生活介護、住宅型有料老人ホームにおける訪問介護やデイサービスなどの訪問系サービスのどちらにおいても同様です。

有料老人ホームでは食事は課税対象

有料老人ホームの場合、食事費用なども課税対象となるので、月額利用料を計算する際は注意しましょう。

また、介護サービスを提供する際に必ず発生するわけではない費用も課税対象です。

退去を求められるケースはありますか?

退去を求められるケースとしては、大きく分けて「迷惑行為」「医療措置」「金銭的事情」の3パターンがあります。

迷惑行為によって退去を求められるケース

迷惑行為として退去を求められるのは、ほかの入居者に対して暴力をふるう、暴言や奇声を発するなどの危害を与えている場合、あるいは危害を与える恐れが非常に高く、通常のケア手法では防げないと判断される場合です。

認知症が原因となる場合が多いですが、その人の持つ本来の性格や生活環境が変化したことによるストレスが原因で生じることもあります。

医療措置が理由で退去を求められるケース

医療措置を理由として退去を求められるのは、入居者の容体が老人ホーム内での医療対応能力を超えている場合です。入居前に、その施設が対応できる医療依存度はどのくらいなのかをチェックしておく必要があります。

金銭的な理由で退去を求められるケース

金銭的な理由による退去の要求が出されるのは、月額費用を払えなくなった場合です。本人の経済状態は入居時にチェックされますが、入居後に経済状況が急に変化し、それにより月額費用を負担できなくなるケースも考えられます。

入居のタイミングはいつ頃がおすすめですか?

将来的に有料老人ホームに入りたいと思っていても、「どんなタイミングで入居すれば良いのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

家庭環境・生活状況によっても変わりますが、一般的に、有料老人ホームに入居する時期には3つのパターンがあると言われています。

パターン1:健康なうちに入居する

自立して生活できている人でも、将来に備えて元気なうちに有料老人ホームに入るという人は少なくありません。

早い段階から施設を探しておくことにより、本人の嗜好やライフスタイルに合った施設を見つけやすいという利点もあります。

パターン2:病院から退院するときに入居する

高齢になってから病気や怪我で入院すると、退院時に要介護状態になっていることがあります。

もし、退院後、自宅で在宅介護をできる環境が整わない場合、有料老人ホームに入居するという選択肢が浮上するわけです。

病院を退院後、リハビリを受けるために介護老人保健施設(老健)に入居するというケースもあります。

パターン3:在宅介護に限界が来たときに入居する

自宅で介護を行う場合、家族への負担はどうしても大きくなります。

特に、仕事と介護の両方を続けてきた介護者だと、要介護者の心身状態が悪化していくにつれて、肉体的、精神的負担に耐えられなくなる恐れがあります。

その際、介護者に限界が来て倒れてしまう前に、有料老人ホームに入居するという決断を行うわけです。

ただ、限界を感じてから探し始めても、本人に合った施設をすぐに見つけられるとは限りません。

在宅介護を続ける中で将来に不安を感じたら、早めに準備しておくことも大切です。

在宅介護は無理せず、施設入居を早めに検討してみましょう。

入居するまでの流れは?

ここからは、老人ホームへの入居を考えてから、実際に施設を決め、入居するまでに必要なステップを解説します。

人生の長い時間を過ごすことになる場所なので、慎重に検討してくださいね。

1.希望条件の整理を行う

「どのような老人ホームを選べば良いのか」を考えるとき、まずやるべきことは、自分が老人ホームに対してどんな希望を持っているのか、を整理することです。

2.自分に合った施設の種類を選ぶ

希望する条件が整理できたら、今度は施設の種類を検討します。

有料老人ホームの場合、要介護状態なら「介護付き」、自立した生活ができるなら「住宅型」というのが基本的な選択肢です。

ただ、「介護付き」でも健康なうちから入居できる施設もありますし、要介護状態でも入居できる「住宅型」もあるので、個々の施設の設備、サービス状況に注目し総合的に検討することも大事と言えます。

3.希望する老人ホームの情報を集める

介護付き、住宅型など施設の種類が見えてきたら、自分の条件に合った施設として実際にどんな施設があるのか、雑誌やインターネットなどで情報を集めましょう。

「みんなの介護」でも検索できるので、探してみてくださいね。

4.資料やパンフレットを取り寄せて比較検討する

老人ホームの情報を集めたら、その中で特に気になる老人ホームをピックアップし、パンフレットを取り寄せます。

1つの施設だけでなく複数の施設から取り寄せて、各施設のメリット・デメリットをみつけましょう。

5.見学に行く

パンフレットの中から条件に合う施設を見つけたら、実際に現地に足を運んで見学をします。

目で見、体で感じた印象をもとに、さらに施設を絞っていってくださいね。

老人ホームでは、ほかの入居者とも関わる機会が多々ありますので、あらかじめ雰囲気をみておくことは大切です。

6.体験入居

見学を行った後、体験入居を一度しておくのが望ましいです。体験入居をすることで、入居者から施設に関する生の情報を得ることができます。さらに設備の使いやすさや館内の環境、スタッフが提供する実際のサービス内容もチェックできるでしょう。

入居後に後悔しないためにも、体験入居によりさらに詳細な情報を集めるのが得策です。

重要事項説明書のチェックの仕方は?

「その老人ホームはどんな施設なのか」を知りたいとき、必ず目を通しておきたいのが「重要事項説明書」です。

運営会社の情報から、入居費用、施設の建物・設備の概要、職員の配置体制、サービスの内容などがすべて記載されているので、まさに情報の宝庫です。

老人福祉法第29条第9項によって都道府県に提出することが義務付けられているので、各老人ホームは重要事項説明書を必ず用意しています。

重要事項説明書に記載されている内容

記載されている内容は、以下の内容になります。

- 事業主体概要

- 老人ホームを運営する会社の名称、所在地、連絡先などを記したもの

- 施設・事業所概要

- 施設の名称や所在地などを記したもの

- 職員体制

- 職員の人数や勤務形態などを記したもの

- サービス内容

- 協力関係にある医療機関や入居後の住み替え条件を記したもの

- 利用料金

- 入居一時金や月額利用料の内訳を記したもの

実際に内容に目を通す場合は、自分が求めている条件に合っている施設なのかを確かめる、という意識をもって読みましょう。

重要なポイントを決めて確認することが大事です。

介護保険の住所地特例とは?

介護保険の財源は市町村が中心となって財政を担っていますが、自治体ごとに「介護施設の数」や「高齢者の人口」が違うため、保険財政の状況がどうしても異なってきます。

そこで、市町村間の保険料負担を均等にするために設けられたのが、「住所地特例」という制度なのです。

例えば、A市に住んでいた人が、高齢者施設の多いB市の有料老人ホームに入居するとします。

通常であれば介護保険の保険者はA市からB市に変更となりますが、B市には高齢者施設がたくさん立地し、介護サービス利用者もたくさん住んでいます。

このような転居が続いてしまうと、B市の保険料負担は、A市よりもはるかに多くなってしまいますよね。

そのため、「住所地特例」という制度を設けて、B市の施設に転居した人の保険料は、引き続きA市が負担するようにしたのです。

有料老人ホームとはどんなところ?

有料老人ホームとは、食事や掃除、洗濯などの日常生活支援から健康管理まで、入居者が穏やかに過ごせるようにサポートをする施設です。入居者のニーズに合わせて有料老人ホームには、介護型、住宅型、健康型の3種類を用意しています。

有料老人ホームは何体何?

介護付き有料老人ホームは要支援・要介護者3人に対し、介護職または看護職1人以上の設置義務があります。住宅型と健康型については、介護体制に関する設置義務がありません。

有料老人ホームは何のサービス?

有料老人ホームは高齢者が心身ともに穏やかに過ごせるように、日常生活などのサービスを行う住まいです。施設によって介護サービスの内容は異なるため、入居後に受けたいサービスや心身の状態から適した施設を選択します。

有料老人ホームは何が違う?

有料老人ホームは民間が運営する施設です。介護付き、住宅型、健康型となり、自立した方から要介護5の方まで心身機能の状態に合わせて選べます。特別養護老人ホームは自治体などが運営する公的施設です。要介護3以上を対象とし、費用が安く終身可能なため入居後の転居はありません。

この記事のまとめ

この記事のまとめ- 有料老人ホームには「介護付き」「住宅型」「健康型」の3種類がある

- 民間の施設のため入居一時金が必要な施設が多い

- 入居契約の成立から90日以内なら「クーリングオフ」が可能

- 有料老人ホームは利用権方式が多く、この場合は所有権ではないため相続ができない

- 介護付きは施設が提供するサービス、住宅型は居宅サービスを利用する

- 必要に応じた医療ケアが受けられるかチェックする

- 在宅介護に限界を感じたら、早めに施設を検討する

この記事の

この記事の