費用の最大9割を負担してくれる介護リフォーム

介護リフォームとは、今まで住み慣れた家を改修し、介護を必要とする人にとって危険な場所をなくして、安全な自宅環境を整えるのを目的として行う工事のことです。

この工事を行う際には、介護される側の利便性だけでなく、介助をするスペースの確保など、介護をする側の利便性も考える必要があります。

工費20万円を上限として、最大9割の補助を受けられるので、ぜひ知って活用すべき制度です。

高齢者の転倒事故の約5割は家の中で起こる

消費者庁によると、高齢者の転倒事故の約5割は家の中で発生しています。

家の中には、階段やちょっとした段差、滑りやすい床など事故のもとになる危険がたくさんあるということが数字にも現れているので、どのような場所にどんな危険があるのか、しっかり把握しておきましょう。

危険な場所を細かく把握することで、事故を未然に防げる可能性がぐっと高まります。

気をつけるくらいでは防げない、高頻度で使うスペースである場合は、一日でも早く介護リフォームを検討しましょう。

早め早めの検討がおすすめ

日々の生活が不便になってから介護リフォームを行うのではなく、要支援・要介護認定を受けた場合は速やかに介護リフォームの利用を始めましょう。

転倒すると大きな怪我を負うリスクが高く、大腿骨を骨折したり、腰を悪くしてしまうとそのまま寝たきりになることが懸念されます。

こんな場所で転倒するはずがないと思うようなところで転倒することも多いので、細かいところまで自宅の状況を把握し、要介護度が上がることも考慮してリフォーム箇所を決めることが大切です。

また、リフォームによって安全な場所が増えると、精神的にも余裕が生まれ、活発的な日常を送れるでしょう。

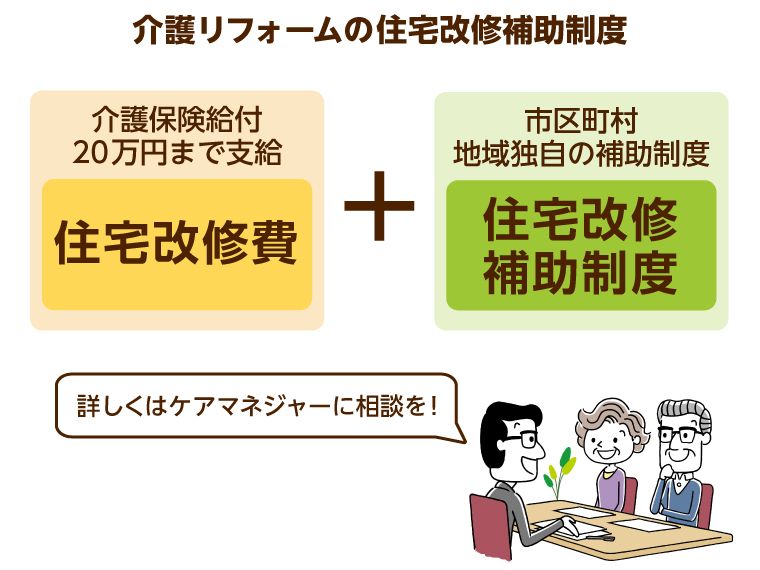

助成金は「介護保険」か「各市区町村の助成金」の2種類

介護リフォームをするにあたって、どうしても気になるのは費用面。

必要な改修はきちんと行いつつも、できるだけ費用を抑えることが望ましいですよね。

現在、介護リフォームの費用を抑えるための制度としては、介護保険と各市区町村による助成金の2つです。

介護保険で介護リフォームをする

介護保険とは、2000年の4月から始まった保険制度のひとつで、40歳を超えると加入が義務付けられ、保険料を納める必要があります。

納められた保険料は介護保険の財源となり、保険者である各市町村がサービス運営をします。

このサービスのひとつが、介護リフォームのための「住宅改修費」の支給です。

支給条件を満たすと、20万円を上限として、介護保険自己負担割に合わせて介護リフォーム料金の7~9割が支給されます。つまり、最高18万円が支給される制度です。

20万円までのリフォームであれば、実質1~3割の負担で行えるということになります。

仮に引っ越しをした場合や、要介護区分が3段階以上上昇した場合は改めて支給を受けられます。

介護保険で介護リフォームをするための要件・条件は?

この住宅改修費の支給は、訪問介護や訪問看護など、ほかの介護保険サービスの支給限度額とは別枠で行われる便利なサービスです。

住宅改修費の支給を受けるための具体的な要件はどんなものなのでしょうか。

- 住宅改修を行う利用者が要介護認定で要支援、あるいは要介護の認定を受けている

- 改修を行う住宅が、利用者の被保険者証の住所と同じものであり、実際に利用者が居住している

- 利用者が入院、福祉施設に入居していない

- 改修費が支給されるのは一人1回、工費は20万円まで適用

- 利用者だけでなく、住宅についても1つの住宅につき原則1回まで

- 要介護度が3段階以上重くなった場合、一人1回に限り20万円まで再び受給できる

このうち、4については利用者の収入に応じて自己負担額が1割から3割で変動するほか、20万円を超過した部分については全額自己負担になるので要注意。

また、この住宅改修費の支給方法のひとつは償還払い方式であるという点は留意しておく必要があります。

基本的には、利用者がいったん工費を全額支払い、その後に申請を行うことで保険者である市区町村から工費の7割から9割が支給されるという形式です。

支給されるのをあてにして、工費を工面できないまま発注することのないようにしましょう。

自治体によっては、事前に申請を行うなどの諸条件を満たすことで、利用者が自己負担額だけを施工業者に支払い、残りを自治体が直接施工業者に支払う受領委任払い方式を取るところもあるようです。

必要があれば、事前に自治体へ問い合わせてみましょう。

また、3にある通り、利用者が自宅に居住していることが条件に入っているので、入院中の場合は、退院時期に合わせて改修工事を行いたいということを市区町村側に伝える必要があることも覚えておくといいですね。

対象は要支援・要介護者

介護保険の補助金の受給対象は、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受けている被保険者です。

また、介護保険被保険者証に記載の住所の住宅をリフォームする場合のみ補助金を受給できます。

申請・手続き

住宅改修費で介護リフォームを行うためには、以下のような順序で申請・手続きを進めます。

- 自治体から要介護、あるいは要支援の認定を受ける

- 担当となるケアマネジャーなどに相談

- 施工業者とケアマネジャーなど同席のうえで打ち合わせ

- 業者が作成する見積、工事図面などを確認し、契約

- 申請書類のうち、事前申請に必要な書類を提出

- 事前申請の審査結果を確認

- 着工

- 業者への支払い(この段階では利用者が支払う)

- リフォーム完成後に、再び申請

- 住宅改修費の支給(工費の7~9割)

- 必要な書類

-

- 住宅改修内容について記載した書類

- 改修する場所や費用の見積などを記入した申請書

- 写真など、改修前の住宅の状況が確認できるもの

- ケアマネジャーが作成する住宅改修利用書

- 施工業者の作成した工事図面、工事費見積書

- 領収書

- 工事費内訳書

- 住宅所有者の承諾書

- 写真や図面など、改修後の状態が確認できるもの

注意すべきポイントとしては、申請が着工前後の2回必要であること、住宅改修理由書はケアマネジャーなどの資格保有者が作成する必要があること、領収書の写しを提出する際に原本の提示が必要であることの3つです。

介護保険で対応できる工事内容

現在、住宅改修費支給の適用範囲は以下の6種類です。

要介護・要支援認定を受けた方の状態、介護する側の手間を考慮したうえで、ケアマネジャーと最終的に決めることをおすすめします。

手すりの取り付け

玄関や廊下、浴室、トイレなどや、段差のある場所に手すりを固定する工事です。

これは、転倒防止や移動、立ち座りなどの動作をしやすくすることが目的。

利用する方の身体の特徴や状況に合わせて、手すりの高さや向き、形状などを変えます。

段差の解消

玄関や廊下、浴室やトイレなどの出入り口、あるいは部屋と部屋の間、屋外にある玄関へのアプローチなどにある段差を解消するための工事です。

スロープなどの取り付けや床のかさ上げなどの他、部屋と部屋の間の段差を解消します。

滑り止めなど床材の取り替え

床や通路を滑りにくい素材へと替えるための工事です。

転倒防止のために、素材をクッションフロアなどに変更したり、階段にノンスリップ素材を付けたりします。

扉の取り替え

部屋のドア、あるいはトイレや浴室の入口などの開き戸を、引き戸や折れ戸、もしくはアコーディオンカーテンなどに取り替える工事。

ドアノブを開きやすいものに替える、戸はそのままに右開き戸を左開き戸に変更する場合なども可能です。

便器などの取り替え

和式便器から、洋式便器へ交換したり、出入りしやすいように便器の場所を替えたりする工事です。

上記5項目のために必要な工事

手すり取り付けのための下地工事、床材の変更における下地の補強など、改修工事に伴って行う工事が対象です。

介護リフォームの費用相場一覧

業者によって介護リフォームの料金は異なります。

支給限度額は限られているので、事前に相場を知り、いかに賢くリフォーム箇所を決めるかが重要です。

なお、家の状況などによって金額が異なる場合もので、あくまでも目安の金額を提示しています。

定価を表示しているのでご注意ください。

| 箇所 | 内容 | 費用 |

|---|---|---|

| トイレ | 手すりの設置 | 5万円 |

| 和式から洋式に変更 | 17万円~ | |

| 開き戸から引き戸に変更 | 10万円~ | |

| 床の張替え | 3万円~ | |

| 昇降式の便座に変更 | 10万円~ | |

| 段差の解消 | 1万円~ | |

| スペース拡張 | 10万円~ | |

| 玄関 | 手すりの設置 | 8万円~ |

| 昇降機の取り付け | 20万円~ | |

| スロープの工事 | 20万円~ | |

| 浴室 | スペースの拡張 | 35万円~ |

| 段差の解消 | 20万円~ | |

| バスリフトの設置 | 30万円~ | |

| シャワー用車椅子の製造 | 10万円~ | |

| 床材の変更 | 5万円~ | |

| 廊下・階段 | 手すりの設置 | 10万円~ |

| 勾配の調節 | 25万円~ | |

| 階段昇降機の取り付け | 30万円~ | |

| 洗面所 | 車椅子用洗面台の取り付け | 15万円~ |

| 段差の解消 | 3万円~ |

介護リフォームの住宅改修補助制度とは?

住宅改修費の支給額は1回20万円で、それ以上かかった分は全額自己負担です。

ただし、地域によっては住宅改修補助制度が独自に導入されているので、詳しくは自治体の窓口や担当のケアマネージャーに確認しましょう。

各市区町村の助成金で介護リフォームをする

介護保険以外にも、自治体が介護リフォームの助成金の補助事業を実施している場合があります。

これらの補助事業には、介護認定がされていなくても使えるもの、介護保険と併用が可能なもの、介護保険の支給額に関係して上限が設定されるものなど、さまざまです。

なかには、介護保険の住宅改修費の支給を行っていないことを条件にしているものなどもあるので注意しましょう。

また、支給額の上限が住宅改修費の20万円よりも多く設定されていたり、浴槽や洗面台、キッチンの改修など、介護保険でカバーできない工事が対象となる場合も。

支給の条件や支給額、あるいは適用される工事などは自治体や補助事業によって異なるので、利用前には必ず各市区町村に確認しておきましょう。

各市区町村の助成金で介護リフォームをするための要件・条件は?

市区町村による助成金の一例としては、以下のようなものがあるので参考にしてみてください。

渋谷区

消費税を除く5万円以上の工事費に対して、上限を10万円として20%を支給

横浜市

100万円を上限として、工事前に確認を受け必要性を確認できた費用を割合で支給。自己負担額は、利用者世帯の生計中心者の前年の所得税に応じて自己負担なしから4分の3まで変動する。原則として1回のみ使用可能

大阪市

所得に応じて5~30万円を工費として支給。1世帯に付き給付は1回に限る

市区町村からの助成金の支給条件として多いものとして以下が挙げられます。

- 介護認定を受けていること

- 所得が一定以下であること

- 年齢が一定以上であること

- 住民税、所得税などの納税額が一定以下であること

- 税金の滞納がないこと

- 介護保険と併用できないこともある

- こうした助成は、介護保険と比べても条件が厳しい傾向にあるものが多いようです。併用が難しい地域も少なくありません

- さらに、対象となる工事が助成金と介護保険で重複する場合は、介護保険が優先されることがほとんど

- まず介護保険の適用を行い、そのうえで、それだけでは支給が足りなかった場合などに自治体の助成で補うという形が一般的だということです

- もちろん、あくまでケースバイケースではあるので、各自治体に確認しておきましょう

リフォーム対象外事例

こうしたリフォームへの補助金は、老朽化による交換工事、新築工事に伴う工事は対象になりません。

また、必要不可欠でない高価な材料や施工方法は対象外とされる場合があるので注意が必要です。

自治体によって異なりますが、介護リフォームの対象に含まれない項目は以下になります。

- 断熱工事

- ユニットバスの取り付け

- エレベーターの設置

- 階段昇降機の設置

- 部屋の増築

- リフトの設置

- 流し、洗面台の改修

介護保険や自治体の助成金制度を賢く使うことで、日常生活の不便さの多くを解消することができます。

ぜひ活用してみましょう。

失敗例を学んで、安全性の高い介護リフォームを実現しよう

納得いかない介護リフォームになってしまわないように、過去の失敗例を学ぶことが大切です。

補助金の上限額は決まっているため、やり直すことは基本的にできません。失敗しないための準備が非常に重要なのです。

それでは、介護リフォームの失敗例について詳しくみていきましょう。

失敗例①リフトを付けたが不要だった

いつか車い椅子生活になることを予想し、階段にリフトを設置したもののまったく使わなかったという失敗例があります。

広い階段ならまだしも、狭い階段にリフトをつけると、ほかの家族の昇り降りが面倒になります。

また、取り付けたリフトは、安全性を維持するために定期的なメンテナンスが必要です。

リフトを使わないうえに、メンテナンスによるランニングコストがかかるため、設置を検討する際には、家族の状況を踏まえて慎重に考えましょう。

使う前にリフトを取り付けるのではなく、リフトが必要になったときのために、スペースを確保したり壁を補強したりするリフォームに留めておくといいかもしれませんね。

失敗例②取っ手を付けたがイメージと違いかなり掴みづらかった

介護リフォームで必ず行われると言っていいのが手すりの設置です。

手すりの設置ばかりに気が向いてしまい、取っ手は握りやすければ後はなんでもいいと思って失敗しがちです。

取っ手が太すぎて握りにくい場合もあるため、大きさや位置に注意しましょう。

使う人の身長や体の状態を踏まえ、使いやすい位置に適切な大きさの取っ手がくるように、設置してもらいましょう。

玄関であれば、車椅子の幅や腰かける位置などを踏まえるといいですよ。

また、狭いトイレに設置する場合は、取っ手が体に当たらないように配慮する必要もあります。

その他、手すりの工事に問題があり、体重をかけているうちに外れてしまうことも考えられます。

そのまま転倒し、大きな事故につながること可能性があるため、事業者選びや設置箇所は、ケアマネージャーなどの知識が豊富なプロと相談しながら慎重に決めることが大切です。

介護リフォームで家の安全性を高める2つのポイント

自分の家に合うリフォーム内容にする

介護リフォームの成功には、各家庭に合ったリフォーム内容にすることが不可欠です。

要介護者と介護者の身長や力、できることとできないことなどを踏まえ、適したリフォームプランを立てましょう。

車椅子に関しても、自分で動かせる方もいれば、押してもらう必要がある方もいます。

自分で動かせる場合は、壁や手すりに当たらないように通路の幅を広くすることも必要です。

それぞれの状況を踏まえ、介護生活の不便さや不安が解消されるリフォームプランを考えてください。

介護する側、される側の双方が楽になるリフォーム内容にする

介護される側だけに視点を置いてプランを考えがちですが、介護する側にも視点を置くことが大切です。

在宅介護は、介護者である家族やヘルパーなしには成立しません。

トイレが汚れたときの掃除、入浴介助など、主に介護者が行うことになります。

そのため、介護する側とされる側の双方にとって、介護が楽になるリフォームプランを立てることが大切です。

リフォーム内容のメリットとデメリットの両方をイメージできるといいですね。

失敗しない介護リフォーム事業者の選び方

どれだけ介護リフォームのプランをしっかり立てても、業者選びを間違えると良い介護リフォームは実現できません。

バリアフリーの知識を持たない業者に依頼しても、細かな部分に対応しきれず、せっかくの補助金を無駄にしてしまう可能性があります。

そのため、福祉住環境コーディネーターのいるリフォーム会社、福祉施設のリフォーム実績が豊富な業者を選ぶことが大切です。

複数のリフォーム会社に見積もりを依頼し、費用についても適した業者に依頼することが重要です。

介護用具も上手く組み合わせると便利

介護用具の購入に対する補助も介護保険サービスに含まれます。

介護リフォームだけではなく、介護用具も取り入れることで在宅介護がさらに楽になるでしょう。

購入費用の9割が介護保険で賄われ、毎年4月~翌年3月を基準として10万円を上限に利用できます。

どのような介護用具が対象か詳しくみていきましょう。

介護保険で賄える介護用具の内容一覧

次の介護用具が介護保険の補助金の対象です。

- 腰掛便座(ポータブルトイレ)

- 和式・洋式を問わず、便器に設置できる便座

- 特殊尿器

- 自動排泄処理装置の交換できる部分

- 補助用具

- 浴室で使うすのこ、椅子、手すり、浴室台、介助ベルトなど

- 取り付け工事不要の簡易浴槽

- 排水のための工事が不要な折りたたみ式・空気式などの簡易浴槽

- 移動用リフトのつり具

- 移動用リフトに使用するつり具部分