身体拘束は原則禁止

介護施設や病院などでは、「身体拘束ゼロ作戦」が進められてきました。

その背景には、身体拘束における3つの弊害が挙げられます。

- 身体的弊害

- 長時間無理な体勢で拘束されると関節の拘縮や筋力の低下を招き、要介護度を高める可能性がある。また、食欲減退や心肺機能の低下によって感染症などに罹るリスクも高まる。

- 精神的弊害

- 人間としての尊厳が侵され、怒りや不安、屈辱、あきらめといった大きな精神的苦痛を味わう。その結果、認知症が進み、せん妄を発症させる恐れがある。

- 社会的弊害

- 身体拘束は本人のみならず、周囲の人にも影響を与える。拘束されている姿を見て後悔の念にさいなまれ、罪悪感を抱く家族も少なくない。

介護スタッフがトラウマを抱えると自らの仕事に誇りがもてなくなり、離職の原因になったり、士気の低下につながる。

身体拘束が認められる3つの要件

身体拘束は原則として禁止されていますが、次の3つの要件をすべて満たしている場合に限り例外的に認められています。

- 1.切迫性

- 利用者本人、または他の利用者などの生命や身体が危険に晒される可能性が高い状態。身体拘束によって本人の日常生活に何らかの悪影響を及ぼす可能性が考えられる。それらの悪影響も考慮したうえ、それでもなお身体拘束をしないと生命や身体に危険が及ぶと判断される必要がある。

- 2.非代替性

- 身体拘束に代わる介護方法がないと判断される状態。非代替性を考えるときは、まず身体拘束のほかに手段がないか、あらゆる介護方法を検討する。複数のスタッフで議論を重ね、それでも利用者本人、または他の利用者などの生命や身体を守るには身体拘束しかないと判断された場合のみ、要件を満たしていると考えられる。また、拘束方法は本人の負担が軽く、最も制限の少ない方法が選択される。

- 3.一時性

- 身体拘束は一時的なものである必要がある。長期間にならず、必要と考えられる最も短い時間を想定しなければならない。

ただし、3つの要件が満たされ、複数の介護スタッフによるミーティングなどによって必要性がしっかりと議論されており、なおかつ本人や家族の同意に加えて、ミーティングの内容や身体拘束実施の状況を記録しなければなりません。

ある日突然、なんの前触れもなしに拘束されるということはありません。

老人ホームで身体拘束が行われる場合

老人ホームで身体拘束が行われるのは、主に事故防止のためです。

例えば、認知症による徘徊の症状があり、夜中に自宅へ帰ろうとしてベッドから転落することが複数回あった場合、ベッドの柵を高くするなどの対策と同時に、身体拘束も検討されます。

ただし、先ほどの身体拘束が認められる要件でもお伝えしましたが、複数の介護スタッフによるミーティングなどで十分に必要性が検討され、なおかつ本人や家族の同意が得られた場合のみ、最小限の時間と程度、方法によって行われます。

病院で身体拘束が行われる場合

病院での身体拘束は、患者の安全が確保できないと判断された場合のみ行われます。

例えば、理解力の低下などで医療行為そのものを理解することできないときです。

医療機器を勝手に外してしまったり、点滴を抜いてしまったりすることが予想される場合、医療行為を継続しなければ生命に危険が及ぶと判断されれば、家族や親族の同意によって最低限の身体拘束が実施される可能性があります。

身体拘束の現状

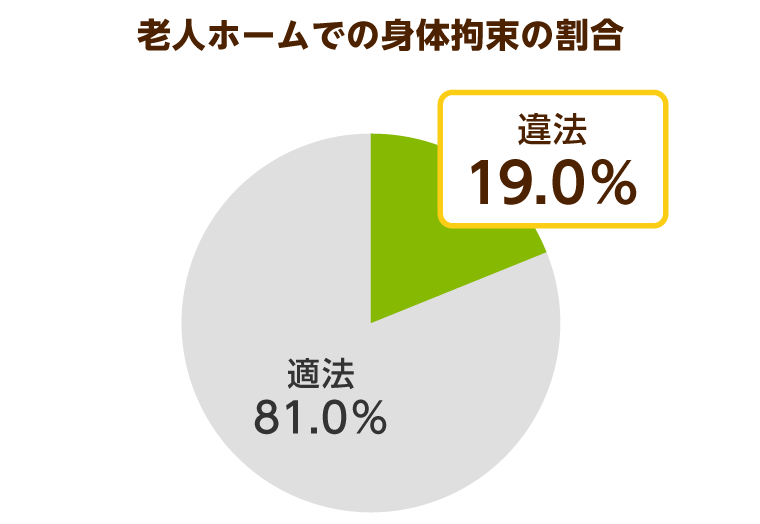

2010年に、NPO法人全国抑制廃止研究会によって身体拘束の現状が調査・報告されました。

対象となった特別養護老人ホームや介護療養型医療施設、老人保健施設、グループホームのうち、約24%の施設から回答があり、その結果、3.1%の利用者は身体拘束を受けた経験があることがわかりました。

しかも、そのうちの19.0%が、国が規定する3つの例外要件(切迫性、非代替性、一時性)を満たしていませんでした。

違法な身体拘束が行われる背景には、介護施設の人手不足が考えられます。

また、一般の医療機関に身体拘束を禁止する規定がないことで不要な身体拘束が行われているという指摘もあり、早急な対策が求められています。

原因は慢性的な人手不足

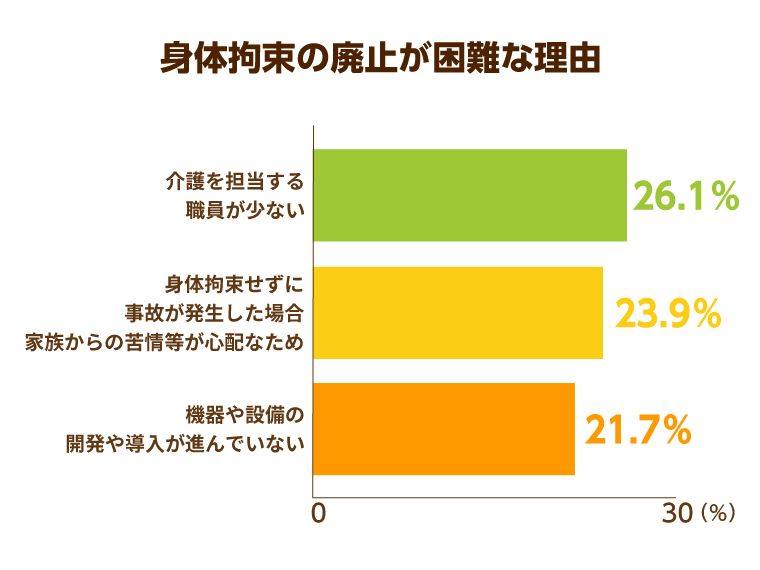

介護施設は慢性的な人手不足に陥っており、人手がないため適切な介護が行われず、身体拘束が増えていることが考えられます。

2015年に実施された京都府の調査によると、対象となった介護施設のうち、約58.9%の施設が「介護を担当する職員が少ない」ことを理由に、身体拘束をやめることが難しいと回答しています。

やはり、介護職員の不足が身体拘束を招く一因となっていると言わざるを得ません。

認知症の方が身体拘束を受けてしまうのはなぜか

「平成28年版高齢社会白書」によると、2025年には全国の65歳以上の高齢者のうち、認知症発症者数は約700万人にまで膨れ上がると予想されています。

つまり、数年後には高齢者の5人に1人が認知症を発症しているのです。

認知症の症状のなかには記憶力や判断力の低下を招き、健常ならば判断できる危険な行為でも、認知症であるために危険な行為だと判断できないことがあります。

本人の安全が守れないと考えられる場合は、必要最小限の身体拘束も選択肢のひとつです

※切迫性、非代替性、一次性の3要件を満たすことは必須

もちろん、認知症だからといって必ずしも身体拘束が必要なわけではありません。あくまでも生命や身体に危険がおよぶ可能性がある場合に限られます。

身体拘束をしない施設を見極める

それでは、不当に身体拘束をしない施設を見極めるための、見学時や面談時に必ずチェックしておくべきポイントをご紹介します。

過去に拘束事例があるか、適切な介護を提供できるだけの職員数を確保できているか

まず確認したいのが、これまでに身体拘束をしたことがあるかどうかです。

信用できる施設であれば、過去に身体拘束を行ったとしても「過去にあったが拘束は最小限にとどめ、今はできるだけないようにしている」というように、真摯な態度で答えてくれます。

また、介護職員の数が足りているかも確認しましょう。

例えば、利用者数に対して、日中と夜間は何人で介護しているのかなどを確認してください。

介護職員不足が原因で身体拘束に至るケースは少なくありません。

現状をありのままに話してくれる施設ほど、信頼に足る施設だと言えるでしょう。

身体拘束に代わるケアの工夫がされている

介護施設で身体拘束が行われる際の理由として、多くの場合「事故を防ぐこと」が挙げられます。

しかし、施設スタッフが利用者を観察して危険性を把握することで、事故を防ぐための工夫をすることができます。

例えば、認知症の方は腕に刺された点滴の針を途中で引き抜いてしまう可能性がありますが、点滴の針やチューブが本人の目に触れないような工夫が可能です。

もし、就寝時にベッドから転落する不安があれば、身体を縛ったり、高い柵で取り囲むのではなく、ベッドの高さをできるだけ低くするのもひとつの方法。身体拘束なしに事故の確率やダメージを減らす工夫はいろいろとできるものです。

「身体拘束は一切禁止」と掲げている施設を選ぶ

いかなる理由があっても「家族が施設で身体拘束をされるのは嫌だ」という方は、「一切の身体拘束を禁止する」という方針を施設全体で明確に打ち出している施設を探しましょう。

もし自分の親が身体拘束されていることがわかったら…

もし、入所している施設で自分の親がやむを得ずとはいえ身体拘束されていたら、施設側が身体拘束に至る前に、それに代わるケアをしっかりと模索してくれたのかをまず確認しましょう。

具体的には、家族から施設のケースワーカーや介護スタッフの責任者に相談し、身体拘束に代わる方法の有無、あるならばそれを行った場合のリスクについて話し合っていきます。

とはいえ、高齢者の尊厳と安全とを100%両立させるのは、実際の介護現場では困難を極めます。

家族から権利ばかりを主張したり、施設へのクレームを入れて是正を要求するだけでは問題は解決しません。

人手が少ないなか、事故のリスクを可能な限り排除しなければいけない施設側の事情にも配慮したうえで、一緒に解決策を見出すが大切なのではないでしょうか。