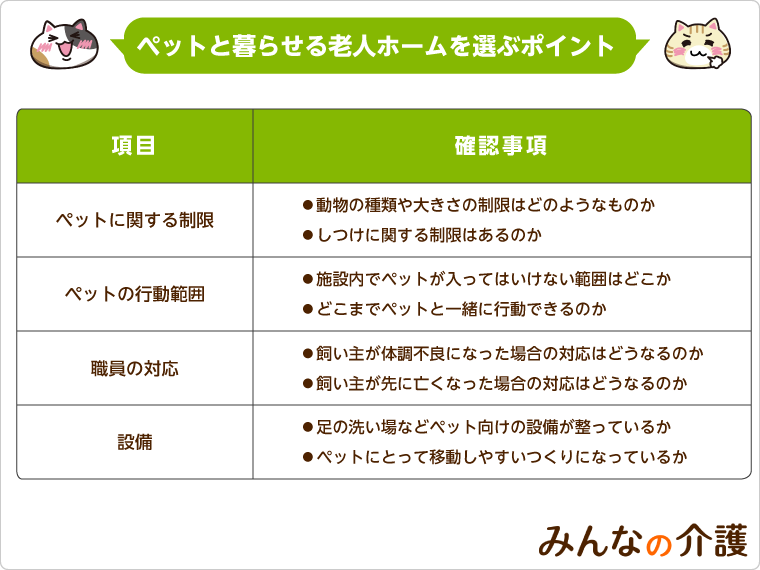

ペットと暮らせる老人ホームを選ぶポイント

ペットと暮らせる老人ホームの数は年々増えてきています。

施設選びの際には、「ペット可」であるという理由だけで老人ホームを選ぶことはせず、ペットと一緒に生活を送れる環境が整っているかをきちんと確認するようにしましょう。

ペットと暮らせる老人ホームを選ぶときの確認項目は以下の通りです。

- 設備

- ペットの行動範囲

- 職員の対応

次の項目で詳しく解説していきます。

設備

ペットとの外出を考えている場合は、足の洗い場や施設内のドッグランなど、ペット向け設備の整備状況を確かめましょう。

なかにはペット専用シャワーも完備されているところもあります。

また、館内がペットにとって移動しやすい作りになっているか確認することも大切です。

このほか、施設によってはペットシッターによる散歩の代行や、トリマーによるカットやトリミングの提供、ペット用品の販売など、ペットのためのさまざまなサービスを取り扱うところもあります。

ペットの行動範囲

ペットと暮らせる老人ホームでは、食堂やトイレなどへのペットの立ち入りを禁止されていたり、居室外に出せるかどうか施設ごとにルールが決まっていたりします。

施設探しの際には、施設内のどこまでペットと一緒に行動できるのか確認しておきましょう。

ペットの行動範囲をしっかり守ることは、ほかの入居者とのトラブルを防ぐことにもつながります。

職員の対応

もし入居中に体調不良になったり入院が必要になった場合、施設の介護職員がペットの世話をしてくれるかどうかも確認しておきましょう。

また、日帰りや外泊を伴う外出で一時的にペットを預けることができるかどうかも大切なポイントです。

ペットと一緒に暮らせる老人ホームでも、職員がどこまで世話をしてくれるかは施設によって異なります。

施設が世話できない場合でも、外部のペットホテルなどで一時預かりの手続きを代行してもらえないかなど、いざというときの対応をしっかり確認しましょう。

先に亡くなったときの対応を確認しておく

もし飼い主である入居者がペットよりも先に亡くなった場合、残されたペットはご家族、保証人に引き取られるのが一般的です。

地方の老人ホームや小規模な施設の場合は、入居者が亡くなった後もペットを引き続き世話してくれることもあります。

ペットが自分よりも長生きした場合、施設側ではどのような対応をしてくれるのか、契約上はどのように定められているのかをしっかり確認しておきましょう。

ペット入居可能な施設を探すペットと暮らせる老人ホームの注意点

ペットと暮らせる老人ホームを選ぶときのポイントがわかったところで、続いて注意点を解説していきます。

入居前にルールを確認しておく

ペットと暮らせる老人ホームに入居する前には、必ずルールについて確認しておきましょう。

主に確認しておくべき注意点は以下になります。

- 動物の種類や大きさの制限

- 躾(しつけ)に関する制限

- ペットと入居することでかかる費用

動物の種類や大きさの制限

「ペット可」の施設の多くは、犬や猫の受け入れが可能です。

ただし大型犬のようにサイズが大きいものや、犬猫以外の種類(魚や鳥、ハムスターなど)が入居可能かどうかは、施設によって制限がある場合もあります。

ペットと暮らせる老人ホームでも、動物の種類や大きさによって一緒に暮らすことができなかったということのないよう、飼っているペットの情報を施設に伝えて、受け入れ可能か確認しましょう。

躾(しつけ)に関する制限

老人ホームは、共同生活が前提です。

鳴き声がうるさかったり、トイレの躾ができていなかったりするとほかの入居者の方に迷惑をかけてしまい、場合によってはトラブルに発展することもあります。

そのため、とくに以下の基本的なペットの躾をしてから、入居するようにしましょう。

- 決められた場所でトイレをする訓練をしておく

- 許可をもらってから与えられたものだけを食べる練習をする

- ほかの入居者を噛まないようにするため、甘噛みをさせない

- 人や動物、周囲の音に慣れさせておき興奮しないようにする

- ワクチンを接種する

ペットの躾で不安なことがあるときは、入居前にしつけ教室やドッグトレーナーに通わせるのもおすすめです。

ペットと入居することでかかる費用

ペット受け入れ可の施設では「ペット同伴入居規約」などの名称でペットを飼う規則が定められています。

内容をチェックして、入居時の保証金や月々の動物管理費などが必要かどうかを確認しておきましょう。

ペットのエサ代など生活費は基本的に飼い主の負担で、施設によってはペットに対する動物管理費なども請求されることがあるので注意しましょう。

また、仮に入居者が亡くなったとき、そのまま施設でペットを世話してくれる施設もありますので、その際の費用についても確認しておきましょう。

トラブル事例を知っておく

入居の際、ペット同伴入居に伴う細かい条件をチェックしなかったために、入居後に想定外のトラブルが起こることもあります。

その一例をご紹介します。

- 病気などでペットの世話ができないときにペットシッターを頼むことになり、予定していなかった追加の費用負担が必要になった

- ほかの入居者から「臭い」「うるさい」などの苦情が出てしまった

- 自分のペットがほかの入居者にケガを負わせてしまった

入居者に迷惑がかかってしまうと、場合によっては施設を退去しなければいけないこともあるため注意しましょう。

アニマルセラピーの効果

ペットと一緒に入居できないとしても、アニマルセラピーを取り入れて、動物たちと触れ合う機会をつくっている施設もあります。

アニマルセラピーの効果としては以下のものが挙げられます。

リハビリの補助

動物と一緒に暮らすことで、「リハビリの補助」が期待できます。

体を動かすことが億劫になり、外出する機会が減ってしまった方にとって、動物との触れ合いの中で動物に近寄る、撫でるという動作は、心身のリハビリ補助として機能します。

また、「飼っている犬と一緒に歩きたい」という思いが歩行訓練への動機づけになるなど、リハビリへの取り組み姿勢を高める効果も大きいといわれています。

精神の安定

さらに「情緒の安定」も期待できます。

動物に触れることでリラックス状態をもたらす神経を刺激し、心が落ち着くのです。

認知症の影響で周囲に攻撃的な言動がみられた人でも、動物と触れ合うようになってその症状が緩和されたという報告もあります。

意欲の向上

飼っているペットから「頼られている」「自分が世話をしなくては」と感じることで「責任感の増加」や「物事への意欲向上」をもたらす効果もあります。

ほかにも、動物を会話の糸口として、ほかの人とのコミュニケーションが取りやすくなるという社会的効果もあります。

ペットの話題から新たな人間関係を築くこともできます。

ペット入居可能な施設を探すペットと暮らせる老人ホームの施設数

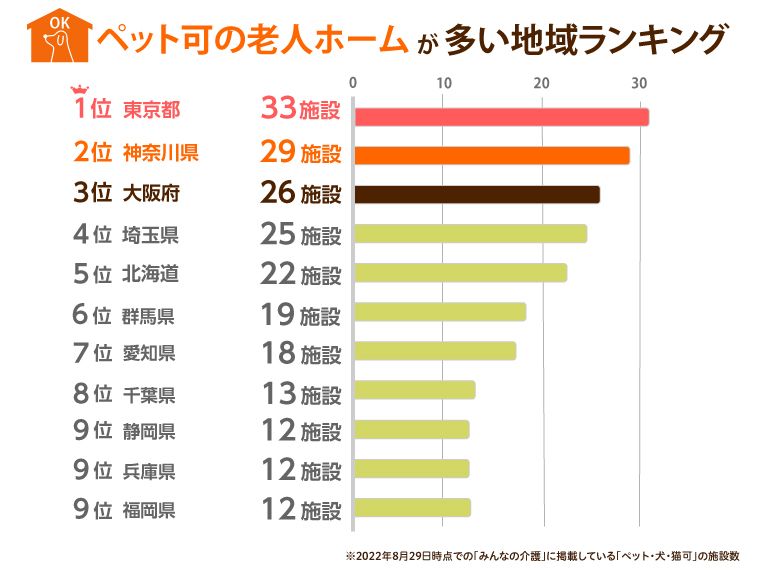

ペットと入居が可能な老人ホームが多い地域をランキングでまとめてみると、東京が1番多いですが、全国的にみてもペットと入居が可能な施設は段々と増えてきています。

もちろん、動物嫌いの人への配慮や衛生面の課題など、対処すべき事柄は多く残されています。

それでも、長年連れ添ったペットと一緒に生活できることに加え、ペットを通してほかの入居者とコミュニケーションを取りやすくなるなど、動物好きの方にとっては望ましい生活環境であることには間違いありません。

ペット可の施設は2012年にできた

神奈川県横須賀市で2012年に開業した特別養護老人ホーム「さくらの里山科」は、入居者がペットと一緒に生活できる「伴侶動物福祉」を実施する施設として注目を集めました。

高齢になって老人ホームに入居するようになると、身体状況や施設内のほかの利用者との兼ね合いなどからさまざまな制限がされることがあり、利用者はストレスを抱えてしまいがちです。

ペットと一緒に暮らすことも多くの施設では制限されており、施設への入居にあたっては、自宅で可愛がっていた愛するペットとの離別は避けられないものでした。

そこで、「さくらの里山科」は、ペットと一緒に暮らすことがQOL(生活の質)を維持、向上するうえで重要だと位置づけお互いに最期のときを迎えるまで一緒に過ごせるようにしたのです。

これは当時、前代未聞の取り組みでもありました。

ペット可の老人ホームが少ない理由

ペット可の老人ホームは全国的にみてもまだまだ少なく、場所や料金などの条件に見合った施設を見つけにくいのが現状です。

なぜペット可の施設数が少ないか解説していきます。

ほかの入居者への配慮が難しい

ペットと暮らせる老人ホームの数が少ない理由ひとつが、冒頭にも課題として提示した、ほかの入居者への配慮です。

猫や犬が嫌いな方、動物のアレルギーを持つ方の生活を守るためには、施設として「ペットNG」とせざるを得ません。

介護業界全体の人手不足

また、入居者がペットの世話をできなくなった場合に誰が責任を持つのかという問題もあります。

実際の介護現場では、人手不足のなか、職員は入居者へのケアで手がいっぱいで、ペットのケアまで手が回らないというケースが多いです。

例えば犬を飼う場合、日々散歩に連れて行くことに加え、糞の始末や抜け毛の掃除をする必要も生じますが、職員にとっては大きな負担にもなります。

そのため、ニーズはあっても「ペット可」に踏み切れない施設が多いのです。

ペットと暮らせる老人ホームは増えている

最近では、ペットと入居可能な老人ホームは需要とともに増えつつあります

理由として、動物を活用したケアの有効性が確立され、アニマルセラピストに興味を持つ介護職や介護事業者がさらに増えてきたためです。

ペットと入居可能な老人ホームは以下のボタンからお探しいただけますので、ぜひご利用ください。

ペット入居可能な施設を探す