急激な高齢化への対応として、高齢者福祉サービスが充実

函館市は北海道の南部にある中核都市で、「五稜郭」や「函館山」などが有名な街です。

ゴールデンウィークなどの行楽期間には、たくさんの観光客が訪れる人気のスポットです。

函館市では、総人口はどんどん減少しているにもかかわらず、高齢者の数は大幅に増えている現状です。

これを受けて、市は早急な対応を余儀なくされました。

市は、「介護保険課」とは別に「高齢福祉課」を設置し、さまざまな高齢者福祉サービスを実施。

介護が必要になっても、なるべく自宅で生活できるように、高齢者福祉サービスの充実化に努めています。

例えば、65歳以上で自宅生活をしている方々のために「除雪無料サービス」や、1時間80円という料金で生活サポーターが自宅に来てくれる「自宅派遣サービス」を実施するなど、生活に密着した支援を行っています。

そのほか、布団など乾きにくい物の乾燥を無料で行う「寝具の乾燥サービス」や、食事の用意が困難な方のために、一食400円で宅食サービスを展開するなど、利用者の困りごとを直接フォローできるサービスを行っています。

函館市の高齢者施設の状況を見てみると、全国的な傾向と同様に函館市でも「特別養護老人ホーム(特養)」はすぐの入所が困難なようです。

希望する特養がある場合は、早めに入居希望を出しておいて、介護付有料老人ホームや住宅型有料老人ホームを上手く利用していくと良いでしょう。

介護付有料老人ホームや住宅型有料老人ホームに関しては、月額利用料10万円前後の施設が多いようですが、入居一時金が高額な施設もありますので、比較検討してみると良さそうです。

サービス付き高齢者住宅も、入居のしやすさから全国的に人気ですが、函館市の高齢者人口を鑑みると十分な数とはいえない状況のようです。

また、認知症でも「通常の日常生活は送れる」という方には、グループホームという選択肢があります。

グループホームは函館市内に多数ありますので、合いそうな施設に見学や相談に行って、比較検討すると良いでしょう。

函館市の高齢者数を考えると、希望の施設にすぐ入居するのは少々難しいかもしれません。

しかし、高齢福祉課や地域包括支援センターに遠慮なく相談し、高齢者及びその家族が無理なく暮らせるよう、アドバイスをもらうと良いでしょう。

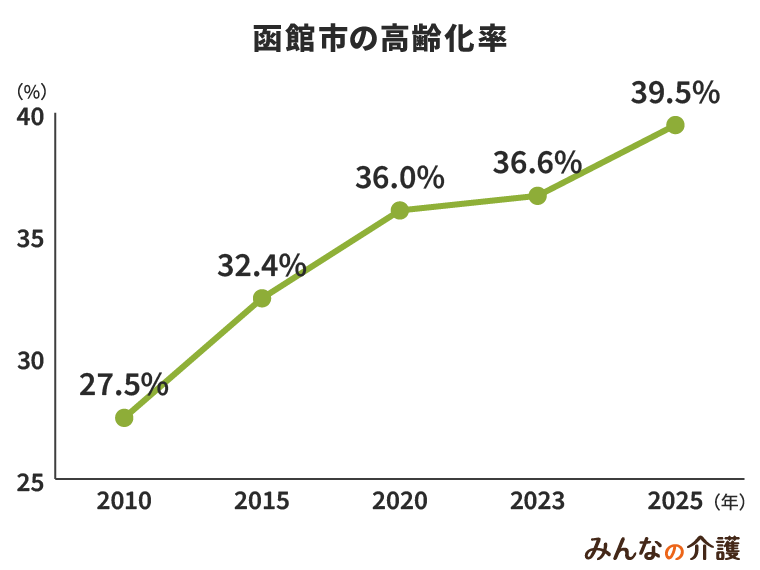

高齢化は北海道の平均を上回るスピードで進行している

函館市は、北海道と本州を結ぶ交通拠点であり、昔から函館港を中心に栄えてきました。

現在は約24万人が暮らす中核市で、先述の通り五稜郭や函館山などを中心に観光が盛んであり、毎年国内外から500万人近くの観光客が訪れています。

北海道のなかでは札幌市、旭川市に次いで3番目に人口が多い都市ですが、人口は減少の一途をたどっており、2014年に市域全体が「過疎地域」に指定されました。

ちなみに、2023年の人口は24万4,431人、高齢者人口8万9,556人、高齢化率36.6%となっています。

全国平均の29.0%と比較すると高い数値なことが分かります。さらに、2035年には40%を超えるとも予想されており、函館市の高齢化が早い速度で進んでいるのがわかります。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

函館市の高齢者人口は年々減少すると予測されています。

しかし、人口の減少にともなう高齢者の減少にすぎないため、高齢化率は高齢化率は上昇し続ける見込みです。

高齢者がいる世帯も増えており、一人暮らし高齢者世帯、高齢夫婦世帯も増え続けている状況です。

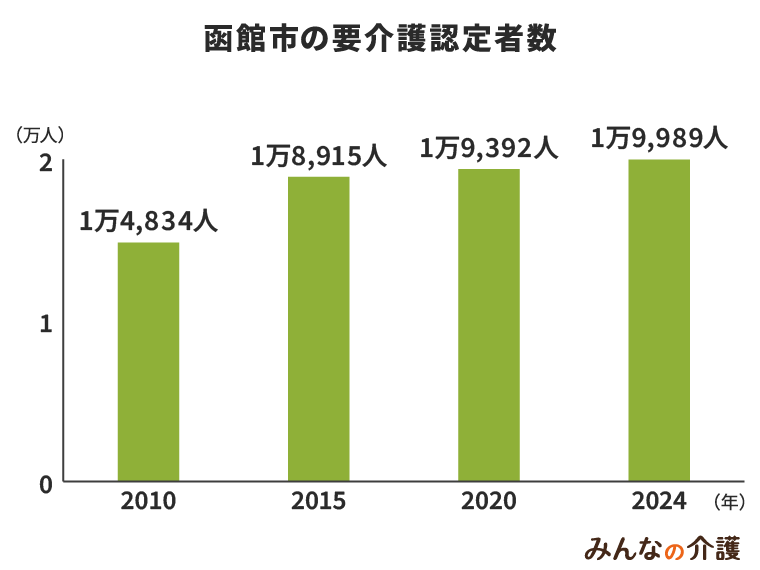

介護サービス利用は2025年まで増加傾向に

函館市では高齢者の増加にともない、75歳以上の後期高齢者や、要支援・要介護認定者も増加しています。

慢性疾患や認知症などで、介護と同時に医療や看護が必要な高齢者も増加するなか、函館市は介護と医療の連携を強化し、高齢者にとって双方利用しやすい環境を目指しています。

介護保険事業計画では、65歳以上の高齢者が第1号被保険者、40歳~64歳までが第2号被保険者と定められました。

函館市では、今後第1号被保険者が年々増加し続け、第2号被保険者は減少し続けると予測されています。

第1号被保険者について、65歳~74歳までの前期高齢者と75歳以上の後期高齢者に分けて見てみると、前期高齢者の増加は2017年がピークでしたが、後期高齢者は2025年まで増加し続けるという推計が出ています。

そのような状況のなか、函館市の介護サービスの受給率は、北海道の平均を上回っています。

一方、利用率は北海道の平均よりは高くなっていますが、全国平均は下回っている状況です。

函館市では、今後も後期高齢者が増えるにしたがって受給率が高くなると予測しており、介護保険サービスの普及や提供体制の整備を急いでいます。

介護サービスの事業所の現状は、人手不足が目立っています。

市の調査によると、「介護職員の不足」を感じている事業所は全体の59.4%にも上っています。

特に、介護保険サービスのなかでも一番需要が高い訪問介護を提供する事業所のほとんどが「人出が足りていない」と感じており、函館市は介護職員の育成や増員、サービスの質の向上に力を入れています。

高齢者へ交通料金を助成する「ふらっとDaimon」を導入

函館市は、高齢者が健康を維持し自立した生活を続けて行けるよう、介護予防や重度化防止に重きを置き、さまざまな介護予防活動を実施中です。

介護支援専門員やリハビリ・運動指導を行う専門職員と連携し、介護予防教室を開催。函館市のご当地体操である「はこだて賛歌de若返り体操」の普及に努めています。

そのために、地域型の介護予防体操教室の定期的な実施や、介護予防体操リーダーの育成を推進。介護予防に主体的に取り組んでいる地域住民グループも支援しています。

また、外出や社会参加が介護予防に大きな効果をもたらすという調査結果が出ているため、函館市は高齢者の外出支援や社会での居場所づくりをサポートしています。

高齢者がボランティア活動を行うと、換金可能なポイントが貯まる「介護支援ボランティアポイント事業」を実施し、高齢者の生きがいづくりに貢献しています。

病気がきっかけで介護が必要になる高齢者が多いため、函館市は心身の健康維持・増進が大切な介護予防になると位置づけています。

食生活改善推進員による食育の支援や、健康教育、生活習慣の改善を促す保健指導などを推進。

家から出られない高齢者には訪問指導を行っています。

生活習慣病の予防のための健康診査や、がん・骨粗しょう症などの検診、インフルエンザなどの予防接種、口腔保健センターでの歯科検診、健康増進センターでの健康づくり運動なども実施中です。

さらに、生涯学習教室や高齢者スポーツ大会の開催、70歳以上の高齢者へ交通料金を助成する「ふらっとDaimon」を普及するなど、さまざまな支援を通じて、介護予防を推進しています。

高齢者同士が支え合う地域社会を目指している

函館市では、高齢者ができる限り自立した生活が送れるよう、医療や介護、介護予防、住まいの確保、生活支援サービスなどの福祉サービスが途切れることなく提供される「地域包括ケアシステム」を構築中です。

「函館市介護保険事業計画」に基づき、地域の支え合い支援、自立生活支援、介護保険サービスの安定供給、医療と介護の連携サポート、認知症施策、介護職員の確保・増員、介護予防・重度化防止活動といった、さまざまなサポートを実施。

特に函館市は認知症高齢者が多く、高齢者人口に対する認知症高齢者の割合は全国平均を上回っています。

そのため、認知症予防や認知症高齢者とその家族へのフォローを重視しており、認知症予防教室や認知症相談などを実施しています。

また函館市では、高齢者人口は増えていますが、年少人口や生産人口といった高齢者を支える側の世代が減少中。

そのため、高齢者を受け手と決めつけるのではなく、高齢者の社会参加を支援し、高齢者同士でも支え合う地域社会の実現を目標としています。

地域包括ケアシステム実現のためにも、住民の地域交流が重要だとして、地域住民などが集まって話し合う「地域ケア会議」を開催。

「課題として感じていることは?」という質問の答えとして多かったのは「高齢者自身の課題」で全体の21.5%、「地域の互助力の低下」が17.6%でした。

ケア会議のおかげで、実際にフォローが必要な問題が浮き彫りになっています。

函館市の福祉サービス運営適正化委員会とは?

函館市では、高齢者が快適に福祉サービスを利用できるよう、福祉サービス苦情処理委員を設けています。

福祉サービスを利用する高齢者やその家族は、「ヘルパーさんが来てくれるのは良いけれど、ちっとも掃除をしてくれず、話してばかりで困る」など、福祉サービスへの苦情が申請できます。

苦情処理委員は福祉や法律の専門家が担当しており、公平な立場で苦情を聞き、問題解決に向けて動きます。

具体的な解決方法や専門的なアドバイスがもらえるのが魅力です。

また、認知症疾患医療センター、社会福祉協議会、認知症の家族会では、認知症相談を実施しており、電話相談にも対応しています。

「家のおばあちゃんが急にいなくなった」などの緊急事態の際も、「函館地区高齢者のためのSOSネットワークシステム」に相談すれば、警察や周辺自治体などに情報を拡散し捜査や保護に協力してもらえます。

函館市総合福祉センターにある「成年後見センター」では、成年後見制度利用支援事業を実施中です。

認知症などで金銭管理などができなくなった高齢者の代理で、金銭や貴重品の代行管理を行います。

福祉サービスへの申し込みや家賃の支払い、金銭に関する悩みなどが相談可能。専門職員もいるため、不動産などの財産管理といった難しい相談もできます。

基本的に、地域包括支援センターが総合相談窓口となっており、高齢者とその家族・親族、地域住民から寄せられる、あらゆる相談が可能です。