北海道第二の都市では、介護施設が急速にパワーアップ中

北海道のほぼ中央部分に位置する、旭川市。

道内では札幌市に次ぐ人口を誇る大都市で、東北と合わせても三番目に多い人口を抱えています。

冬場の気温の低さではしばしば話題になるものの、風の弱さや雪の量を考えると、一般に思われているほど過酷な環境ではなさそうです。

夏場の湿度の低さを考えても、それほどの過ごしにくさではありません。

住みやすさという観点で見てみると、市内全体で商業施設が分散しているという特徴があります。

しかしその一方で、近年は市内中心部が活気を取り戻しつつあり、娯楽をはじめ、さまざまな目的で集まる人たちが増えています。

旭川市は、道内でも有数の大都市のため、交通インフラは充実しています。

一番大掛かりな設備は旭川空港。鉄道は、現在はJR線だけが残っており、「函館本線・宗谷本線・石北本線・富良野線」とそろっており、市内外への移動に便利です。

ちなみに、旭川市内の高速道路といえば「道央自動車道」でしょう。

それ以外となると国道・県道だけになりますが、合計で何十本も通っており、どこかへ遊びに行くとなれば、どんなコースをたどるか想像するだけでも楽しいものです。

また、市当局は早くから高齢化に懸念をもって動いており、以前から介護施設を増やしています。

そして、その動きに比例するかのように、民間の業者も施設のオープンを試みており、施設選びという意味では都市部と遜色ありません。

施設の種類が多く、サービスの特徴や価格設定を吟味する際に、選べる幅が広いというメリットがあります。

介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームのような、費用がかかるという印象をもたれやすい施設でさえ、旭川市内なら格段に安い施設が見つかるはずです。

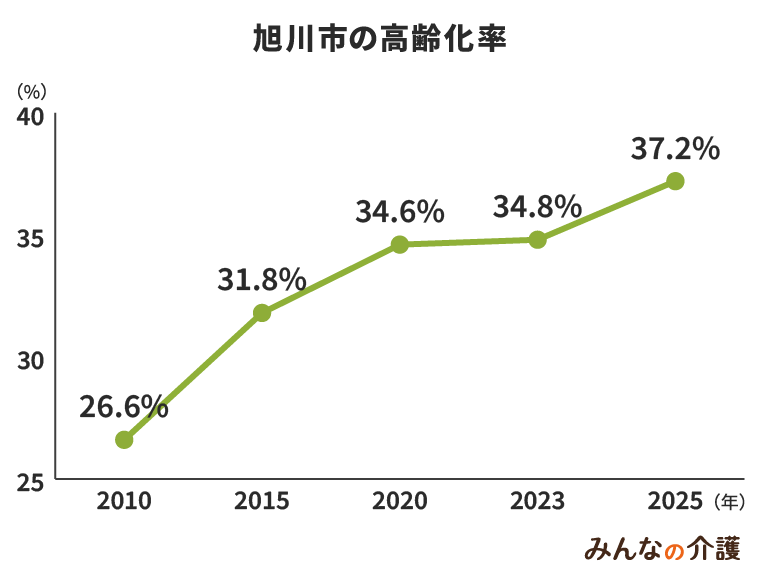

高齢者人口は2014年に10万人を突破

旭川市の人口は、減少傾向が続いており、主に64歳未満の人口が減少しています。

少子化の進行は旭川市においても顕著で、年少人口は3万3,247人でした。

また、市外への転出者が転入者より多いことも、人口の減少に拍車をかけています。

高齢者の人口については、増加が止まっていません。

2023年には総人口32万4,186人、高齢者人口11万2,764人、高齢化率34.8%でした。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

高齢化率は2030年には37.2%、2035年には38.8%、2040年には41.6%と年々増加していく予測です。

2023年には前期高齢者5万578人、後期高齢者は6万2,225人でした。

前期高齢者の割合は、2023年には15.7%、後期高齢者の割合は19.4%を超えました。

少子高齢化については、北海道だけの問題ではなく国全体が抱える難題でもありますが、旭川市では介護政策の徹底に長期的に取り組んでいく必要があることは間違いありません。

介護サービスの利用者は年々増加

高齢化がかなりの速度で進行する旭川市では、介護保険サービスは高齢の市民やその家族にとって、極めて身近な行政サービスとなっています。

2024年度の介護保険費用を合計すると、年間約388億円近くに達していたことが判明します。

在宅系サービス費が約194億円、居住系サービス費が約70億円、施設サービス費は約85億円でした。

介護保険サービスの利用者の調査では、居宅介護サービスの利用者が多いことが明白で、2023年には要支援者3,139人、要介護者1万4,157人が利用しています。

施設介護サービスは2,250人、地域密着介護サービスは3,150人が利用しています。

このような莫大な給付費の背景にあるのは、要支援・要介護認定者の増加で、市内では2013年に2万人を超え、2023年には2万4,821人となっています。

介護保険制度が開始された2000年の頃と比べて、現在のその合計人数はすでに2倍半を大きく超えています。

その認定率は、やはり加齢するほど高くなる傾向があり、65歳以上の高齢者全体の中では20%程度にすぎないのですが、後期高齢者に限定すると38%前後に上昇します。そして85歳後半になると、約6割が介護保険サービスの利用者となっている状態です。

高齢者の「筋肉ちょきんクラブ」参加で介護予防を実践

介護保険法が改正されて、 介護予防・日常生活支援総合事業が始まったのは2015年のことでした。

それを受けて、旭川市内でも介護予防サービスが本格的にスタートしています。

2017年の4月1日から、要支援1・2の認定者などを主な対象として、訪問型サービスと通所型サービスの提供が行われています。

これまでに、市内で介護予防帆門介護サービス・介護予防通所介護サービスを利用してきた場合は、新しいサービスに簡単に乗り換えることが可能です。

訪問型サービスでは、ヘルパーが利用者の自宅に訪れて、日常生活で必要な行為の手助けを実践します。

通所型サービスでは、利用者は最寄りのデイサービスセンターなどを訪れてサービスを受けます。

サービスの内容は、日常生活の支援だけでなく、運動機能・口腔機能を向上させるための取り組みなどを依頼することが可能です。

また、65歳以上の全高齢者を対象に、一般介護予防事業サービスが実施されています。

その主な内容は、以下の3種類です。

「筋肉ちょきんクラブ」は筋力を養うための体操や簡単な運動を行います。健康を守るための講話などもリクエストできます。

「いきいき運動教室」も運動を中心としたサービスです。筋力や柔軟性を高めるための運動や、有酸素運動などで成り立っています。

「脳力活性クラブ」は、認知症の予防のために行われています。読み書きや計算などの学習を受けることが可能。仲間との交流も楽しみのひとつです。

地域包括ケアのための「地域ケア個別会議」を開催している

旭川市は、地域包括システムを構築するために、ワーキンググループを設置しています。

「介護」「住まい」「介護予防」「生活支援」「医療」の5つの要素それぞれの実現のため、5種類の部会を設け、現状の調査や制度の決定などを進めています。

「介護」の部会では、介護サービスの基盤を整備することを優先しています。高齢者にとってできるだけ多くのサービスを用意することや、介護保険給付が適正に行われることを目指します。

「住まい」の部会では、高齢者にとって安全な住まいづくりが目標です。高齢者向けの施設や住宅の新設・改善や、急を要する事態になったときの連絡体制の強化が主な活動内容です。

「介護予防」の部会では、高齢者ひとりひとりの状態に合致した予防サービスを目標としています。これまで、市内で続けてきた機能回復訓練サービスは引き続き促進する予定です。

「生活支援」の部会では、ボランティアを筆頭に、市民や市内の各団体と相互に高齢者支援を展開していくことを目指しています。「生活支援サービスコーディネーター」の設置などが主な内容です。

「医療」の部会は、在宅医療の充実を目指して活動中です。介護と医療の連携体制を促すことで、すでに認知症対策で一定の成果をあげています。

旭川市内では、地域ケア個別会議と地域ケア推進会議の開催を通して、地域包括ケアシステム実現のために必要な課題の解決に取り組んでいます。

また、人口が減少している郊外の問題を解決するために、タウンミーティングなどを実施して、状態の把握に動いています。

旭川市の福祉サービスへの苦情や不服の受付窓口は?

旭川市内では、2000年の社会福祉法の公布を受けて、素早く福祉サービスの苦情を解決するための取り組みに動き出しました。その翌年3月に、「旭川市明るい福祉施設をつくる運営協議会」を設立しています。

この協議会は主として、市内の社会福祉法人などのサービス利用者から苦情や要望を受け付けて、解決に導くことを目標としています。

高齢者向けの介護サービスに関しても、この組織を利用して、苦情などを申し出ることが認められています。

「旭川市明るい福祉施設をつくる運営協議会」は、現在20人近い委員が所属している団体です。そのなかに、高齢者福祉委員会に属する3名も含まれています。

協議会に加入している施設は、現在139箇所。随時研修会を開催しており、寄せられた情報の共有化を行ったり、所属施設の責任者に対する啓発活動を行ったりしています。

介護サービスに関して、何か苦情を訴えたくなったときや、業者に直接伝えても解決しないときは、第三者委員に伝えてみましょう。

第三者委員は、利用者と事業者を交えて話し合いを開催します。それでもうまくいかないときは、「旭川市明るい福祉施設をつくる運営協議会」の出番となります。

協議会は、話を聞き取った上で、さまざまなアドバイスを提供することになっています。

この協議会の手を借りても解決に至らない場合は、事業者に直接助言や指導を行う権限を有する北海道福祉サービス運営適正化委員会の協力を仰ぎましょう。