交通網の発達が高齢者のアクティブな生活を実現

大阪の北部に位置する茨木市は、東西を高槻市や吹田市・箕面市に囲まれ、北端は京都府亀岡市と隣接しています。

大阪市と京都市の中継地点という役割が特に強い都市です。

そのため、ベッドタウンとして戦後長く、発展してきました。

工場地帯も残っていますが、それ以上に目立つのは住宅地・市街地の多さです。

日本では、以前から将来的な人口の減少が問題視されてきました。

しかし、茨木市の人口は1980~90年代から緩やかな伸びを続け、21世紀に入ってから勢いを増しています。

2014年には、市内の要介護認定者が1万人を超えており、介護サービスの拡大が今後は望まれています。

茨木市では、高齢者保健福祉計画や介護保険事業計画を定期的に見直しています。

地域包括支援センターの設置をはじめ、過去10年を振り返っても改善された部分が多く、評価を受けています。

介護保険をはじめさまざまな制度やサービスを受ける家庭が増えていますが、施設への入居もかなり進められてきました。

市内には、介護付有料老人ホームや住宅型有料老人ホームが増えてきています。

安い施設が多いエリアだとはいえませんが、時間をかけて探せば毎月15万円前後の出費で過ごせる施設も見つけ出せます。

グループホームや老人保健施設・特別養護老人ホームもありますから、場所や待機者の数を確認した上で検討するとよいでしょう。

茨木市は交通機関にかけては非常に進歩的なエリアです。

気軽に出かけたり、知り合いの訪問を受けたりすることができる場所です。

施設へ移ってアクティブに暮らすことも可能です。

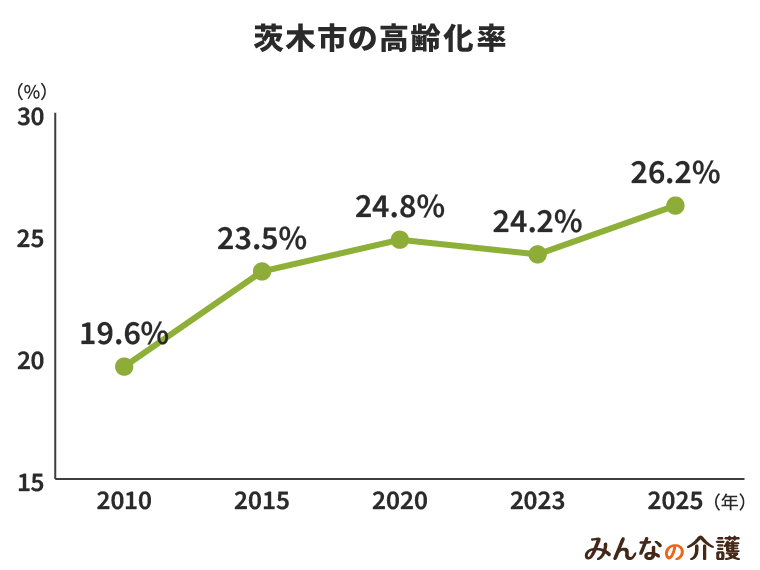

全国平均・大阪平均と比べて高齢化率は緩やかな増加

茨木市内にはJR東海道本線(JR京都線)・阪急の京都本線・大阪モノレールが通っており、交通アクセスの良い街です。

中心駅はJR茨木駅と阪急の茨木市駅で、両駅の間は市役所や商業施設が集まっています。

大阪モノレールに乗れば大阪国際空港(伊丹空港)まで約25分で行け、JR茨木駅などから関西国際空港行のリムジンバスも出ているのも魅力です。

茨木市は大阪市と京都市の間にあり、大阪市のベッドタウンとして1985年から2010年まで増人口が急増し、2010年以降も微増しています。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

総人口は、1985年には25万463人でしたが、2010年には27万4,822人まで増加し、2023年には28万4,921人となりました。

0歳から14歳までの年少人口はほぼ横ばい状態ですが、15歳から64歳までの生産年齢人口は減少傾向にあります。

一方、65歳以上の高齢者が年々増えており、高齢化率も上昇しています。

2014年には高齢者人口6万1,246人、高齢化率22.0%でしたが、2023年には高齢者人口6万8,846人、高齢化率24.2%と高齢化が進んでいます。

しかし、2023年の調査によると、高齢化率の全国平均は29.0%、大阪府は27.0%ですので、茨木市は24.2%でどちらの平均も下回っています。

とはいえ、2040年までには30%を超える見込みのため早急な対策が求められます。

茨木市はまだ若い街と言えますが、着実に高齢者が増え、高齢化率が上昇しています。

さらに、人口の増加にともない世帯数は増え、高齢者の一人暮らしや高齢夫婦だけの世帯も増えているのが現状です。

茨城市は高齢者福祉サービス、生活支援活動を充実させ、高齢者の生活を支援しています。

要支援・要介護認定者数は1万人を超えた

茨木市では高齢者の増加にともなって、要支援・要介護の認定者も増えています。

要支援・要介護認定者は、2012年度は9,217人でしたが2014年度には1万人を超え1万242人、2024年には1万3,401人となりました。

2024年度の認定者を要介護度別にみると、要介護1が一番多く、次いで要支援1、要介護2、要支援2と続きます。

茨木市では介護や支援が必要な人は比較的軽度の人が多いのが現状です。

そのため、茨木市は後期高齢者を中心に介護予防活動に力を入れています。

同時に、介護保険サービスを充実・浸透させることで、一人暮らしの高齢者や高齢夫婦世帯の自立した生活を支え、在宅介護を行っている家庭の負担を軽減していこうとしています。

実際、居宅サービスや地域密着型サービスの利用者が年々増えています。

居宅サービスは要介護1の認定者の利用が最も多く、地域密着型サービスは要介護3の認定者の利用が多くなっています。

認知症高齢者も増えており認知症の症状が出ている人の中で、要介護1の認定を受けている人が多くいます。

さらに、介護度が上がるとともに、認知症の度合いも上がることがわかっています。

介護保険サービスでは、グループホームや認知症対応デイサービスなど、認知症高齢者が利用できるサービスもあり、より一層のサービスの向上が求められています。

茨木市では認知症高齢者とその家族のサポート体制を強化し、孤立や介護疲れによる共倒れを防ぐ試みを行っています。

「高齢者ごいっしょサービス事業」で認知症の方の生活をサポートする地域包括ケアシステム

茨木市では『安心して暮らせる地域づくり』を目指し、地域包括ケアシステムを構築しています。

自宅で暮らす高齢者が多い状況の中、生活支援サービスの充実が求められています。

そのため、さまざまな高齢者支援事業を実施中です。

「高齢者日常生活用具給付事業」では、火気の取り扱いに不安のある高齢者を対象に、電磁調理器などを貸し出していますし、高齢者紙おむつなど支給事業では在宅介護を行っている家庭に紙おむつを支給しています。

「高齢者食の自立支援サービス事業」では炊事が困難な一人暮らし高齢者を対象に、栄養バランスの取れた食事の定期的な配達を行っています。

配達と同時に安否確認を行うため、怪我や病気の早期発見や孤独死の防止につながっています。

「ひとり暮らし高齢者等日常生活支援事業」では、介護保険サービスの訪問介護などは適用される利用回数が決まっているため、要介護1以上の人を対象に、介護保険サービス対象外の軽作業サービスを提供を行っており、家庭での軽作業を代行し、生活をサポートしています。

さらに、認知症高齢者の増加にともなう問題を解決するため、認知症施策も行っています。

「高齢者ごいっしょサービス事業」では認知症高齢者が通院などで外出する際の付き添いを実施しています。

介護家族の負担を減らしています。

「高齢者位置情報お知らせサービス事業」では、徘徊高齢者の捜索時に、位置情報を検索する専用端末機の利用料金を助成していますし、「行方不明者捜索支援事業」では行方不明者の捜索を支援しています。

「健康いばらき 21・食育推進計画」で介護予防を推進

茨木市では高齢者を「はつらつ世代」と呼び、さまざまな介護予防活動を行っています。

年を重ねてもずっと健康で生きがいに溢れた人生を楽しめるように「健康いばらき 21・食育推進計画」を推進しています。

多様な健康づくり・介護予防活動を推進しています。

肥満や低栄養は病気や介護状態の原因となることが多いため、栄養や食事の指導を実施。

高齢者がバランスのとれた食生活を送れるように配慮しています。

健康診査やがん検診、インフルエンザなどの予防接種を行うことで、病気や怪我の予防、早期発見・早期治療に努め、運動器の機能低下を防いでいます。

近年、身体的、疾患だけでなく、心の病を持つ高齢者が増加しています。

そのため、適度な運動を行う習慣づけのサポートや睡眠の質を上げるための講座なども開催しています。

認知症やうつ病に対して理解あるサポーターを養成したり、健康相談などを実施したりしています。

さらに、かかりつけ医の推奨や、口腔機能の維持・歯のお手入れに関する教室の開催、禁煙のサポートなども行っており、茨木市は誰でも気軽に介護予防活動が行える環境を整えています。

茨木市が推奨している介護予防体操「元気!いばらき体操」では、筋力アップ体操やストレッチ、脳トレや口の体操など、いろいろな体操を行うとともに、認知症や栄養、心の健康の講話を実施しています。

市内各地で、「はつらつ教室運動クラス」や「はつらつ教室」「脳若返りクラス」「介護予防健康運動教室」といった名前で開催しています。

高齢者の虐待問題には相談窓口を設置して随時対応する体制がある

茨木市では高齢者向けの相談窓口を設置し、悩みなどに対応しています。

全国的に高齢者虐待が問題となっており、茨木市でも高齢者虐待に関する相談窓口を設置し、随時対応中です。

市内各地にある地域包括支援センターでは、高齢者本人やその家族からの相談だけでなく、地域住民からの匿名通報も受け付けています。

虐待の通報や相談を受けたら、介護相談員や地域福祉ネットワークと連携を取りながら、問題解決に向けて取り組むシステムです。

茨木市では2012年度まで高齢者虐待の件数が増えていましたが、このような高齢者虐待防止活動が功を奏し、2013年度からは件数が減っています。

また、緊急通報装置設置事業では一人暮らしの高齢者宅などに緊急通報装置を貸与し、24時間体制で緊急の連絡に対応し、高齢者の安心や安全を確保しています。

急な怪我や事故にあった際は、緊急通報装置を通して、助けが求められるのが魅力です。

さらに、「一人で抱え込まず、気軽に相談して欲しい」という茨木市の指針により、保健師などの専門スタッフが認知症高齢者や閉じこもり高齢者の自宅を訪問し、生活改善の指導を実施し、自宅から出られない人にも対応しています。

その他にも、法律相談や健康相談など多種多様な無料相談を実施していますので、茨木市内で暮らす高齢者は相談がしやすいでしょう。

「相談窓口がどこにあるかわからない」という人は、地域包括支援センターや区役所の総合受付に聞けば、適切な相談窓口を紹介してもらえます。