施設の予算や種類のほか、ロケーションやサービス内容などさまざま

長野市は、長野県北部にある盆地状の都市。

標高が高く気温が低いことで知られていますが、冬場市内にそれほどの積雪はなく、近年は少しずつ年間の最低気温が上昇しつつあります。

そのため、高齢者にとって厳しい環境というわけでもないようです。

長野市には善光寺を中心とした門前町の街並みが各地に残っており、歴史を感じながら暮らすことができます。

長野市は長野県の中枢を担う都市のため、インフラや官公署が集中しています。

鉄道では、長野新幹線をはじめとしたJRの各線やしなの鉄道線、長野電鉄などを利用すれば、長距離でも市内でもスムーズに移動できます。

道路は上信越自動車道や白馬長野有料道路ほか、幹線道路や有料道路が多く走っており、車両による通行が便利な土地柄です。

そのほかバスの路線も多いのが特徴で、交通に不便を感じることはないでしょう。

長野市の人口は、20世紀末にピークを迎えており、その後は少しずつ減る傾向にあります。

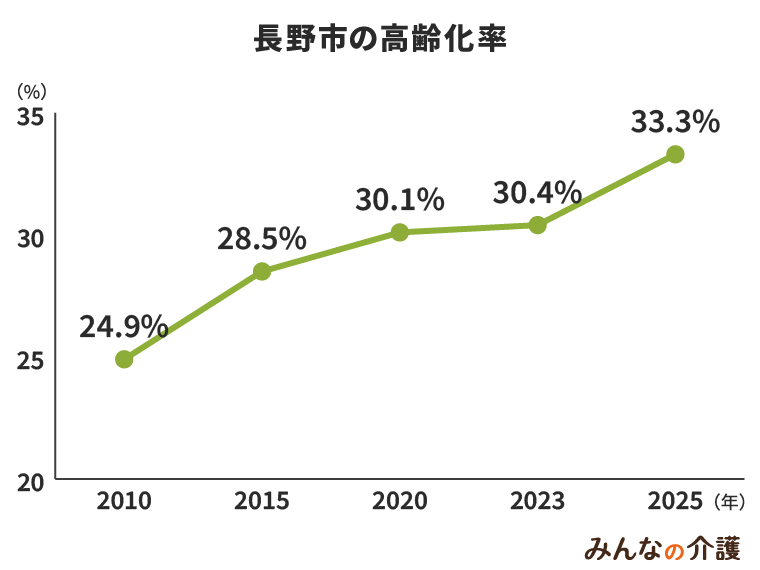

高齢化率は2004年に初めて20%に達しましたが、この年は少子化率が初めて15%を切った年でもありました。

2023年には高齢化率が30.4%となり、急激に高齢化が進んでいます。

長野県全体の高齢化率と比べれば緩やかではあるものの、高齢者福祉を考えるにあたっては一刻の猶予もない状況です。

もちろん長野市は、危機感を強くもち特別養護老人ホームなどの施設サービスの拡大施策などの対策を講じてきました。

そのかいもあって長野市は、県内では飛びぬけて老人ホームが探しやすいエリアです。

入居一時金と月額使用料を合わせて50万円以内に収まる施設から、入居一時金だけで500万円を超えるような設備が充実した施設まで、多種多様な施設が見つかります。

施設の形態についても、各種有料老人ホームや高齢者向け住宅など幅広い種類の施設が建てられています。

予算や形態のほかロケーションやサービス内容など、さまざまなポイントから検討することができるでしょう。

市民の4人に1人が65歳以上の高齢者

長野市は、桃やぶどうなどの農作物や信州蕎麦など名物が多い街です。

また、善光寺などの観光資源にも恵まれており、1998年には長野オリンピックのメイン会場となった街でもあります。

そんな長野市でも、ほかの地域同様に高齢化は進行しています。

2023年の調査で、高齢化率の全国平均は29.1%だったのに対し、長野市の高齢化率は30.4%。

市民の4人に1人以上が65歳以上の高齢者となり、長野市はさらに高齢化が進んでいます。

長野市の高齢化率は年々上昇しており、2010年に24.9%、2015年に28.5%、2020年に30.1%と推移。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

高齢者人口の推移を年齢別に見てみると、2014年までは65~74歳までの前期高齢者が増え、75歳以上の後期高齢者が減っていました。

しかし2014年以降は逆転し、後期高齢者の方が増えています。

2023年時点では、前期高齢者人口が4万9,693人、後期高齢者人口が6万2,354人です。

団塊の世代がすべて75歳以上になる2025年には、さらに高齢者が増え、高齢化率は33.3%になると予測されています。

このように、高齢者は増加の一途をたどっていますが、子どもを含めた総人口は減っているのが現状です。

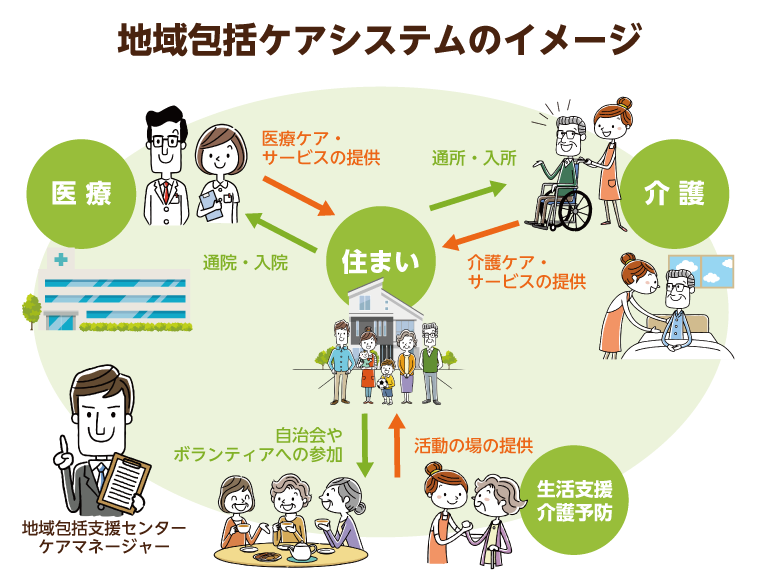

長野市では、少子高齢化対策や介護予防、福祉サービスに力を入れ、医療や介護を必要とする高齢者に適切なサービスが届くよう、地域包括的なケアシステムを構築しています。

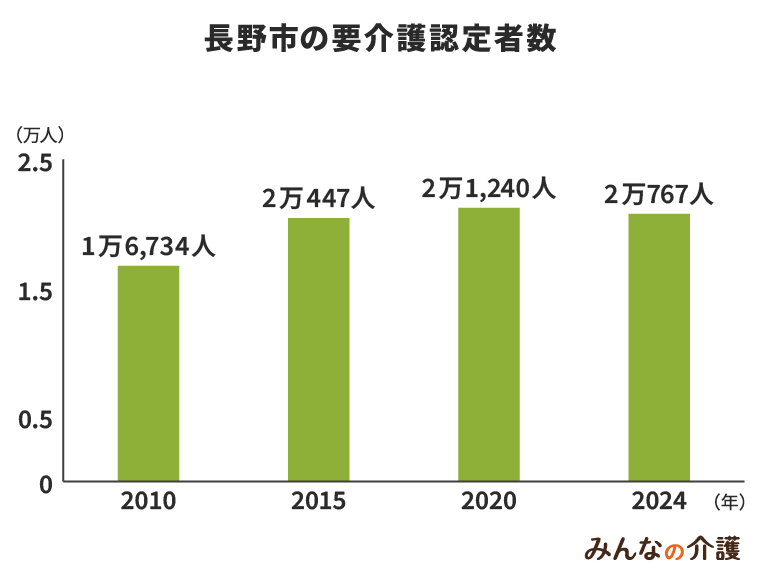

長野市の2024年の要介護認定者数は2万人超え

2024年の長野市の第1号被保険者(65歳以上の高齢者)の数は、全国平均よりは少ないものの、長野県の平均よりやや多くなっています。

要支援・要介護認定者数も増加しており、2024年の認定者数は2万767人。

2015年ごろまで増加傾向にありましたが、近年は横ばいのようです。

要介護度別にみると、要介護1認定者が最も多く、毎年の増加率も高め。

要支援1・2の認定者も大きく増えており、軽度認定者の割合が高くなっています。

高齢者のなかで、要支援・要介護に認定された人の数を年齢別に見てみると、75歳未満の場合は、男性と女性の認定者数の割合は概ね同じです。

しかし90歳以上になると、約8割の女性が要支援・要介護認定されており、男性は6割強の人が認定を受けています。

増え続ける要支援・要介護認定者のために、長野市では介護保険サービスなどを通して、高齢者の生活支援や介護支援を実施。

要支援・要介護認定者は、訪問介護や訪問看護などの居宅サービスやデイサービスや通所リハビリテーション、ショートステイなどの通所型サービス、特別養護老人ホームやグループホーム、ケアハウスといった施設サービスなどを利用しながら生活しています。

さらに、認知症対応デイサービス、夜間対応訪問介護看護などの地域密着型サービスも需要が高まっており、長野県は介護保険サービスの全体的な充実を目指しています。

「ながのシニアライフアカデミー」では生涯学習を通じて介護予防

長野市の要支援・要介護認定を受けていない高齢者を対象に、アンケートで「介護予防をしていますか?」と質問したところ、取り組めていると答えた人は33.2%でした。

しかし、「興味があるが取り組めていない」と答えた人も3割を超えており、介護予防活動の浸透が課題となっています。

また、「健康について知りたいことは?」という質問には、「がんや高血圧などの生活習慣病予防」「認知症予防」「食生活」といった内容が寄せられました。

そのため長野市では、生活習慣病予防講座や認知症予防講座、栄養や口腔内の健康についての教室などを実施し、高齢者の要望に応えています。

「介護予防あれこれ講座」や「地域介護予防講座」では、介護予防に関する出前講座を実施。

希望すれば市の職員が出向いて講話などを行います。

健康体操「はつらつ体操」では、介護予防に役立つ体操を実施。

「はつらつ倶楽部」を中心に市内各地で実施されていますので、気軽に参加できます。

介護予防には、積極的な外出や社会参加が効果的という調査結果が出ており、長野市では70歳以上の市民を対象に、市内の路線バスや乗合タクシーが安く乗車できる「おでかけパスポート」を交付。

高齢者の外出を積極的に支援しています。

通いの場の確保も行っており、「ながのシニアライフアカデミー」では、地域活動に必要な知識と健康づくりの方法を学習できます。

老人福祉センター(かがやきひろば・ふれあい交流ひろば)では、レクリエーションや高齢者向けの各種相談を実施し、在宅福祉活動の拠点となっています。

また「老人いこいの家」では、利用料が必要ですが鍼やマッサージなどが受けられます。

地域包括ケア実現に向けて明るい福祉社会を目指す

1977年に、長野市は『健康で文化的な生活を営むことのできる、明るい福祉社会』の実現を目標として、福祉都市宣言を行いました。

高齢者が自立した生活を送れるように、介護や医療、介護予防、生活支援サービス、住まいの確保など、福祉サービスを途切れることなく提供できる「地域包括ケアシステム」を構築中です。

また長野市では、高齢者が増えるにつれ、65歳以上の高齢者がいる世帯数も増加し続けています。

2020年には、高齢者のみの世帯数は約3.6万世帯であり、約24%に。

団塊の世代がすべて高齢者となった今、高齢者の生活サポートは必須事項となっています。

特に高齢者がいる世帯の中でも、一人暮らしの高齢者世帯と高齢夫婦だけの世帯が増えています。

2020年時点で一人暮らしの高齢者世帯は1万6,501世帯、高齢夫婦だけの世帯は2万16世帯でした。

そのため、長野市では高齢者だけでの世帯を中心に、高齢者の生活支援を実施。

実態調査によると、「支援して欲しいこと」の回答は1位が「雪かき」、2位は「急病などの緊急時の手助け」でした。

長野市は、除雪作業支援や緊急連絡ができる福祉電話の貸し出しなどを行い要望に応えています。

また、高齢者の健康づくりや社会参加の促進のため、健康体操や予防接種の普及、老人グラブや町内会や趣味グループ、ボランティア活動などへの参加を支援しています。

長野市の福祉サービス運営適正化委員会とは?

長野市では、高齢者が気軽に相談できる窓口を設置しています。

高齢者の身近な相談窓口としては、地域包括支援センターや在宅介護支援センターが知られています。

どちらも相談は無料で、寝たきりなどで支援センターまで行けない方には訪問相談も行っています。

地域包括支援センターは地域の相談窓口となっており、社会福祉士やケアマネージャーなどが高齢者や介護者、地域住民の相談相手となっています。

虐待や消費者被害などによる権利の侵害に対応し、権利擁護活動を行っていますし、認知症で金銭管理や福祉サービスへの申し込みなどの手続きなどができない人を対象に、代行サービスも実施。

金銭や手続き、虐待や詐欺被害などで困った時も相談できます。

一方、在宅介護支援センターでは、介護全般の相談を受け付けています。

介護予防、心身で気になることがあれば、相談に乗ってもらえるでしょう。

また、長野市ふれあい福祉センターのきぼう相談室が実施している「きぼう相談」では、ちょっとした悩みや不安を打ち明けられます。

「公的機関に相談する程でもないんだけれど…」といった小さな悩みでも相談可能です。

相談を持ちかけた後は、内容に応じて必要であれば弁護士などの専門家を紹介する仕組みです。

電話での相談も行っていますし、篠ノ井地区ボランティアセンターで出張相談も開催されています。