レクリエーションで温泉に行く老人ホームも。高級系に魅力的な選択肢

兵庫県は、神戸市を例にとっても全国的に見て大都市の部類に入りますが、人口の多さと老人ホームの施設数が見合っているとは言えません。

というのも、海と山に囲まれているという土地の特性上、施設を建設する条件が厳しいという理由があります。

新規の建設による老人ホームの開設も進んでいるようですが、芦屋市や姫路市などの一部地域では、そもそも建っている社員寮や社宅の老人ホーム転用が認められておらず、施設の増加が進んでいないという特徴があります。

兵庫県では、全国に先駆けて「福祉のまちづくり条例」が制定されており、公共施設のバリアフリー化を推進したり、高齢者や介護が必要な人などに対応した住宅整備を支援したりといった事業に取り組んでいます。

費用面の特徴を見ると、お隣の大阪府より平均的に若干、高く設定されているようです。

というのも、県庁所在地の神戸市を中心に地価の高さが反映されているため。

大阪府では入居一時金が数百万円、月額利用料が17万円前後という老人ホームも多くありますが、兵庫県ではそうした施設はかなり限られてくると考える必要があります。

基本的には入居一時金が数万円、1,000万円を超えて数千万円、月額利用料も20万円以上という施設が珍しくなく、それなりの出費を念頭に置いておいた方が良いでしょう。

そうした高額な老人ホームでも、現在は空き室がそれほど多くないというのが現状です。

冒頭でご説明した通り、施設数が人口の多さに見合っていないためです。

もちろん、病院への入院や逝去などによって随時、空き室は出るので、情報を逐一チェックするようにするとよさそうです。

兵庫県は、北は日本海、南は瀬戸内海から淡路島を介して太平洋へと続く特殊な地形です。

瀬戸内海沿岸部では日本有数の重化学工業の集積地を抱えている一方で、但馬や丹波、淡路地域には美しい山・海・川など豊かな自然にあふれた美観が特徴的な県です。

神戸の外国人居留地や中華街をはじめ観光名所も多彩で、他にも世界文化遺産に指定されている姫路城や、日本最古の温泉である有馬温泉、全国的に有名な城崎温泉や湯村温泉などがあります。

レクリエーションの一環としてそうした場所へ行くような老人ホームもあり、高齢者が余生を楽しく、安らかに過ごせる素地は整っていると言えるでしょう。

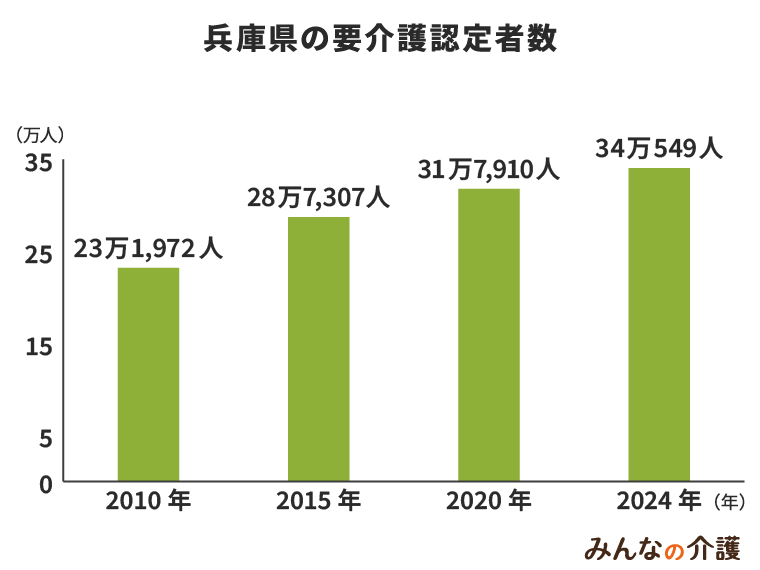

兵庫県の高齢者人口は10年で急激に上昇

兵庫県の総人口は2000年時点で555万574人で、2005年には約4万人増加し559万601人に上りました。

しかし、2010年には減少傾向に転じ、558万8,133人にまで減少。

その後も毎年約1万人ほど総人口は減少していき、2015年には553万2,477人。

総人口の減少傾向は今後も続く見通しで、2023年には545万9,867人にまで減少しました。

総人口が減少している一方で、65歳以上の高齢者人口は増加傾向にあります。

2000年には93万9,950人だった高齢者人口が、2005年には110万8,564人、さらに2015年には150万1,342人、2023年には157万9,732人にまで増加しています。

総人口の減少傾向と反比例するように、高齢者人口は今後も伸び続けていく見通しで、2030年には約160万人を超える見込みです。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

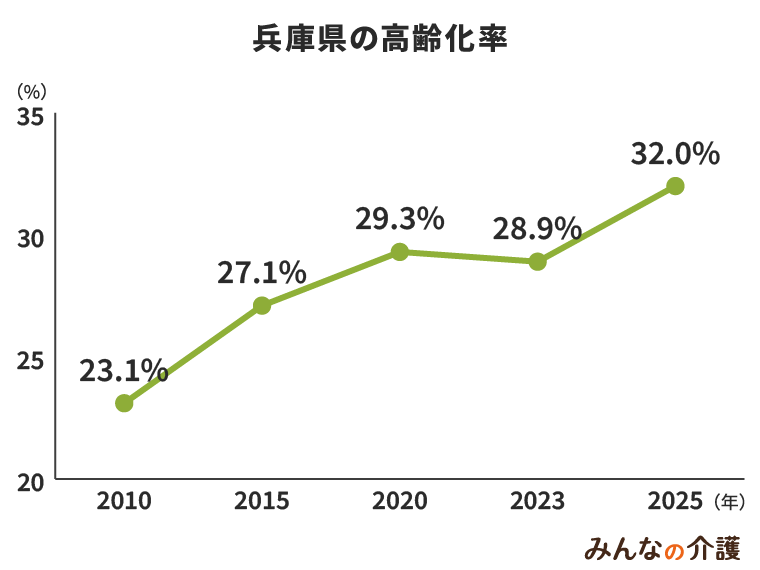

総人口の減少と高齢者人口の増加から高齢化率もここ10年ほどで急激に上昇しています。

2005年時点で19.8%だった高齢化率が2015年には27.1%にまで跳ね上がり、2023年には28.9%まで上昇。日本全体の高齢化率とほぼ同水準で推移しています。

中でも後期高齢者人口が年々増加、前期高齢者の数を上回っています。

今後は、2025年には団塊の世代が75歳以上になるため後期高齢者人口が急激に伸び始め、2040年には後期高齢者人口が前期高齢者人口を約30万人近く上回る見込みです。

65歳以上の約5人に1人が要介護認定を受けている

兵庫県の要支援・要介護認定者数は2024年時点で33万2,295人です。

65歳以上の第1号被保険者数に占める第1号被保険者要介護認定者数を表す要介護認定率は約19%となっており、第1号被保険者の約5人に1人が要介護認定を受けていることになります。

要介護認定者数は今後も増加する見込みで、2023年には33万人を超え、2030年には40万人近くにまで跳ね上がる予測がされています。

その内訳としてはやはり、65歳以上の第1号被保険者が大半であり、40~64歳の第2号被保険者要介護認定者数は増減を繰り返し、ほぼ横ばいのまま進む見込みです。

第1号被保険者要介護認定率も同様に上昇していき、2023年には21.0%となっているため、あと数年のうちに25%近くにまで達する見通しです。

要介護認定者の割合を要介護度別に見ていくと、2023年時点で最も多いのは要支援1認定者で6万4,757人、次に要介護1認定者で6万3,092人でした。

要介護認定者全体の約半分が要支援1~要介護1の軽度認定者で占められており、要介護2以上の中重度認定者を若干ながら上回っていることがわかります。

今後も軽度認定者を中心に増加していく見込みで、数年のうちに要支援1認定者が約8万人、要介護1認定者が約7万人に達する見通しです。

介護予防普及フォーラムなどの普及活動を実施している

2014年に介護保険法が改正され、介護予防訪問介護・介護予防通所介護が地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。

兵庫県ではこれを受けて、地域住民や関係者による検討会やNPOや社会福祉法人などを含む生活支援サービスの体制整備の協議体活用によって、地域におけるサービスづくりを推し進めています。

介護予防の体制整備には地域住民の協力も必要不可欠です。

人々の介護予防に対する意識向上はもちろん、ボランティアやサポーターの育成にも取り組み、新規事業の立ち上げや活動拠点の整備などを進め、介護予防を促す下地づくりも行っています。

介護サービス事業者向けの普及フォーラムの開催や関係団体への協力の呼びかけなどの普及活動も合わせて行っており、介護予防を促す環境が着々と築かれています。

また、事業者や市町が主体となる介護予防事業では参加する高齢者がどうしても受け身になってしまうため、今後は住民主体の介護予防サービスを重要視する向きがあります。

自主性を尊重することで生きがいづくりにも繋がるとともに、住民同士のコミュニケーションが促され、心身機能の活性化に役立ちます。

しかし、住民主体の介護予防サービスにはどうしても地域差が出てきてしまいます。

高齢者が多く、若者が少ない限界集落などでは実施が現実的ではないため、介護サービス事業者や市町の協力を得ながら状況の改善を行わなければなりません。

専門職のサポートなども交えつつ、地域によって介護予防サービスの取り組み方を柔軟に変化させる必要があります。

地域包括ケア実現に向けて長期的な介護人材確保に取り組んでいる

兵庫県では介護を必要とする可能性が高くなる後期高齢者の急増を受け、地域包括ケアシステムの構築を推し進めています。

地域包括ケアシステムでは、高齢者が要介護の状態になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らせるように「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」を一体的に提供します。

地域包括ケアの構築は第5期計画(2012~2014年)から開始されましたが、財政基盤や法整備などの基盤が十分には整っておらず、地域によって取り組みに差が生じてしまいました。

第6期計画(2015~2017年)では財源確保や生活支援サービスの体制整備など地域包括ケアシステムの構築を進めていくための下地が整い、本格的な取り組みがスタートしています。

第6期計画では、地域社会・家族関係の変化や要介護高齢者の増加に対応した在宅サービスと施設サービス両面からのサポートを実現し、とりわけ在宅で介護を受けている高齢者へのサービス拡充を目指しています。

また、地域の企業や人々の協力を得ながら介護予防・生活支援サービスの提供を行い、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年に向けた地域包括ケアシステムの構築を推進しています。

介護業界の人材不足は日本全国で問題となっていますが、兵庫県ではそうした流れを受けて介護人材の確保を重要な課題として捉えています。

これまでのデータから今後のサービス量を推計し、必要となる介護人材の数を想定した上で、長期的な視点で介護人材の確保に取り組んでいます。

兵庫県の運営適正化委員会とは?

兵庫県では福祉サービスに関する相談や苦情を受け付ける窓口として兵庫県福祉サービス運営適正化委員会を設置しています。

運営適正化委員会は事務局、運営監視合議体、苦情解決合議体で構成されており、それぞれの合議体には様々な分野の専門家が所属しています。

運営監視合議体は福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保に向けた助言を行うため、弁護士や医師、公共団体役員、社会福祉事業者代表などで構成されています。

それに対し、苦情解決合議体は大学教授や税理士、社会福祉士、精神保健福祉士、元裁判所調停委員などさまざまな分野から専門家を集めています。

運営適正化委員会へ寄せられる苦情や相談の具体例としては「契約内容との相違」「職員の態度への不満」「ヘルパーの訪問時間が守られていない」「介助をしてくれるボランティア募集」など多岐に渡り、些細な悩みから大きな問題までさまざまに取り扱っています。

対象となる福祉サービスは高齢者、障がい者、子どもたちに関わる福祉施設や在宅サービスとなります。

相談・苦情はまず事務局で受け付けられ、その内容をもとに運営適正化委員会の専門家たちが指示を出し、それに基づいて、事務局員らが事情の調査に移り、その調査結果をもとに事業者とサービス利用者との間で話し合いによる解決の場を設けられるという流れになります。

基本的にはこのような流れで苦情や相談の解決を行いますが、虐待などの不法行為が確認された場合は県知事への通知を行い、対処することになります。