老人ホームだけでなく、住宅サービス事業所、地域包括センターなども多数

東大阪市はその名の通り、大阪市の東側に位置する都市です。

大阪府内では、政令指定都市である大阪市、堺市に次ぐ第三位の人口を誇ります。

観光ポイントとしては、日本三大稲荷として有名な『瓢箪山稲荷神社』があり、参拝客が大勢来る場所で交通網も発達しています。

電車は、「近鉄けいはんな線(地下鉄中央線)」が通っており、近鉄バスの本数も多いようです。

大阪市のすぐ隣で、利便性に富んだ場所です。

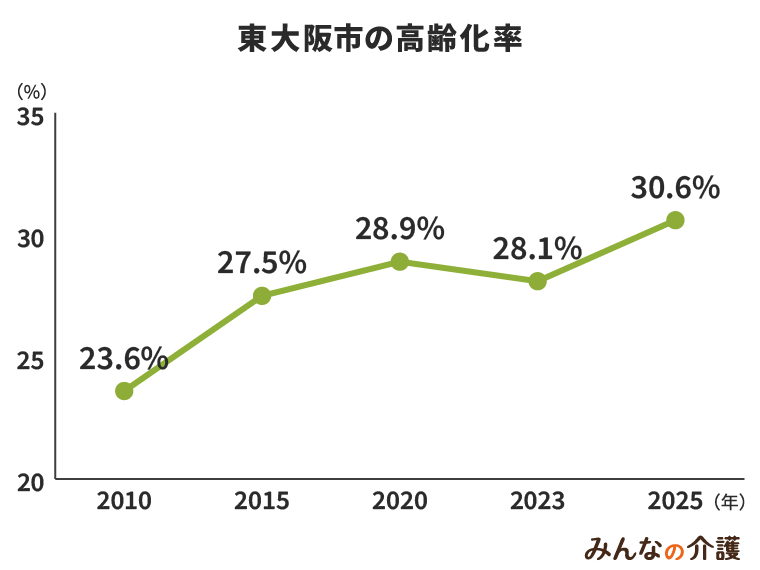

東大阪市の高齢者人口は、総人口の中で1990年には9.5%という割合だったのに対し、2010年には20%を超え、2023年には28.1%となりました。

高齢者人口は増加の一途をたどっていると言えるでしょう。

加えて、全体の人口は年々減少しており、主に子供の数が減っているため、少子高齢化が進んでいる都市とも言えます。

高齢者が増える中、東大阪市は独自の高齢者サービスを次々と展開しています。

特筆すべきサービスは「ふれあい入浴事業」で、「入浴と、入浴による世代を超えた交流を楽しんで頂きたい」という意図から、「65歳以上の高齢者、又は高齢者と小学生未満の幼児のペアは、市内の公衆浴場の料金が割引になる」というサービスを実施しています。

お年寄りだけでなく、そのお孫さんも入浴料金が安くなるというところが魅力的です。

また、独り暮らしの高齢者に「緊急通報装置」を貸し出すサービスも開始。

これは体調が急変した時など緊急連絡ができる装置で、65歳以上の人だけでなく、重度の障害者の方にも貸し出しており、東大阪市全体の孤独死を減らす取り組みの一環となっています。

そして東大阪市は、「SOSオレンジネットワーク」という認知症の高齢者を見守るネットワークを構築。

公共機関や企業が連携して、失踪した認知症患者の早期発見・保護をするためのサポートシステムです。

他にも「街かどデイハウス」という、介護保険を利用しない65歳以上の方々を対象としたサービスも行っています。

これは、折り紙などの手芸や趣味活動、パズルやゲームといった遊びを通して「交流」できる通所サービスです。

利用料や食事代も安く、利用しやすくなっているのが特徴です。

東大阪市はさまざまな高齢者サポートをすることにより、高齢者の方々が楽しく暮らしていける都市を目指していると言えるでしょう。

中核都市でもある東大阪市は介護関係の施設が多く、老人ホームだけでなく住宅サービス事業所や地域包括センターなども数多いのが特徴。

窓口が多い分、相談もしやすい都市です。

高齢化率は2000年代後半に20%を超えた

東大阪市の人口は、時代が昭和から平成に移行する頃から緩やかな減少傾向に入りました。

15歳から64歳までの生産年齢人口は、1990年代前半から減少しています。

それ以前から15歳未満の年少人口の減少と、65歳以上の高齢者の増加は始まっており、2000年を境に高齢者が年少者を上回りました。

東大阪市では、出生率の低下が2000年代半ばに止まり、徐々に回復に向かっていますが、それでもまだ全国の水準よりやや低い状態です。

高齢化率は、2000年代後半に20%を超えました。

2023年には28.1%まで上昇、高齢化が進んでいることが分かります。

2010年代に入ると、高齢化率の進行速度は大阪府や全国のそれを上回るようになりました。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

今後さらに総人口が減るため、近いうちに高齢化率の伸びは止まるものと推測されています。

しかしそれと同時に、後期高齢者が前期高齢者より多くなる可能性が指摘されています。

東大阪市だけの話ではありませんが、「団塊の世代」が後期高齢者の仲間入りをすると、高齢者人口の様相が大きく変わることは避けられません。

第二次ベビーブームの時期に誕生した、いわゆる「団塊ジュニア」は市内に多く暮らしていますが、この世代も加齢しています。

よって市内では、中高年層の占める割合が目立っています。

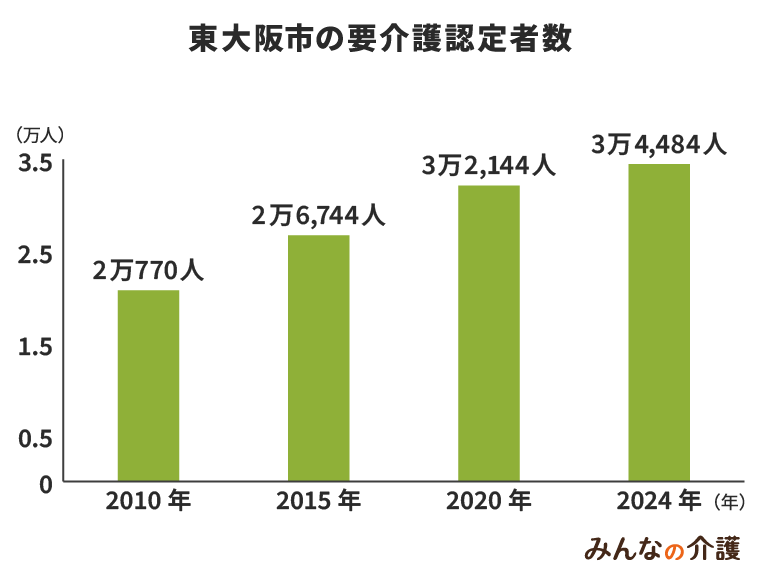

要支援認定者と要介護認定者の人数は、以前から増加が止まっていません。

2024年の調査によると総数3万4,484人と3万人を超えています。

あと数年の後に4万人を超えるのではないかと予想されています。

介護サービス利用者数は2万人を超えた

要支援・要介護認定者数の増加を受け、東大阪市内では介護保険サービスの供給に向けて官民一体となって突き進んでいるところです。

要介護認定者数は年々増加、なかでも要介護1が6,849人と最も多い結果でした。

市内の介護保険サービス利用者数は2014年に2万人を超え、2024年には2万8,949人にまで増加。

高齢者数は年々増加しているため、3万人を超えるのも時間の問題です。

中でも、居宅サービス利用者数が最も多く2万1,694人でした。2010年には1万3,579人でしたので、14年で8,115人増加しています。

また、アンケート調査によると、市内ではデイサービスの利用者は29.7%と全体の3割近くに達しており、抜きんでて多い状況でした。

その次に多いのはホームヘルプサービスの利用者で、全体の19.3%を占めています。

そのほかに10%を超えているのはデイケアサービスで、13.7%でした。

2015年の調査でも、「自宅で介護保険などのサービスを受けたい」「自宅で家族などを中心に介護してほしい」という回答は、合わせて32.0%に達しています。

要支援1・2の認定者に対して行われた調査では、ホームヘルプサービス利用者の53.5%とデイサービス・デイケア両方の利用者の64.6%が、サービスのおかげで気持ちに変化が生まれたことを認めており、「気持ちが前向きになった」と回答した人は全体の28.7%に達しています。

利用者の間では、依然として自宅に暮らしながら介護保険サービスを受けたいという声が後を絶ちません。

居宅介護サービスの拡大は、東大阪市においても大きな課題でしょう。

健康体操や栄養教室を実施し介護予防に取り組んでいる

東大阪市では2017年の4月から、それまでの介護予防訪問介護事業と介護予防通所介護事業を、介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。

今後は介護を専門とする施設のほかに、一般ボランティアも積極的に介護予防に参加することになりました。

介護予防の希望者に対しては、地域包括支援センターで相談を一手に引き受けます。

高齢者の状況に合わせて、望ましい介護予防サービスの受け方をアドバイスします。

まだ要支援・要介護認定者でない場合であれば、生活機能などを職員が確認します。

介護予防サービス・生活支援サービスが必要だと判断されたときは、訪問型サービスか通所型サービスが実施されます。

訪問型サービスに期待できることは、利用者の自宅での生活支援です。

食事や入浴の支援から、利用者と共同で行う掃除や洗濯などが主な内容です。

また、市民ボランティアなどから支援を受けることもできます。

通所型サービスで期待できることは、日常生活上の支援に加えて運動機能・口腔機能を維持・向上させるためのサービスです。

栄養面での改善指導が受けられ、市民ボランティアなどが提供する簡単な運動や娯楽も注目を集めています。

このほか、すべての高齢者が受けられるのは、一般介護予防事業に含まれる介護予防サービスです。

現在は、体操を中心とした「楽らくトライ体操推進養成講座」や、歯の手入れを中心とした「元気歯つらつ教室」などが人気です。

「認知症施策の充実」を掲げ地域介護を強化

東大阪市では、第7次高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画の中で、地域包括ケアシステムの構築を大きなテーマに選んでいます。

介護・予防・医療・生活支援・住まいの5つのサービスを展開することがこの計画の目的です。

援助を必要とする高齢者を地域で支えていくことと、元気な高齢者が末永く地域活動の一端を担うことを目指します。

この計画では、「医療と介護の連携」「地域包括支援センターの機能強化」「認知症施策の充実」の3つの柱が掲げられました。

「医療と介護の連携」においては、緊急性の高い医療サービスはもとより、退院後に必要となるサービスまで視野に含めて活動します。

リハビリテーションなどを速やかに受けられるようにすることで、在宅療養に難なく移れるようになるため、そのような仕組みづくりが優先される課題だと考えられています。

「地域包括支援センターの機能強化」については、包括的支援事業や地域介護予防推進事業などを推進するために行われます。

高齢者の増加がますます顕著になるため、それに比例して地域包括支援センターの重要性が高まることは明らかです。

各地域のすべての住民と深くコンタクトをとるための体制づくりや、地域の諸団体とのネットワークづくりも合わせて推進される予定です。

「認知症施策の充実」は、後期高齢者の急増に対応し決定されました。

市民全体に認知症に関する理解を呼びかけたり、発症者をできるだけ早期に発見することなどを目標としています。

東大阪市の福祉サービス運営適正化委員会とは?

東大阪市では、介護保険制度が制定されてしばらく経った頃から、苦情や要望などを受け付けるサービスに取り組んできました。

2000年代は、年間で平均して50~100件くらいの苦情が寄せられており、その半分以上が訪問介護・訪問看護・通所介護など在宅療養者向け介護サービスに対する苦情です。

老人ホーム内における問題の相談は、例年10~20%台に収まることがほとんどでした。

このような相談に対して、市では介護保険サービス苦情相談部会を設置して、個別に対応を続けてきました。

この組織は、弁護士・大学教員・介護支援専門員など、高齢者の生活状況に精通している専門家で構成されています。

近年は、その経験が少しずつ介護サービス政策に活かされるようになっています。

また、日常生活自立支援事業や成年後見制度など、相談者の悩みを解決するための制度があると判明したときは、その時点で速やかに紹介を行っています。

ある時期、全国的に高齢者に対する虐待が新聞やTVをにぎわせたことがありました。

介護保険サービス苦情相談部会でもその状況を重く受け止め、相談を受けた際はできる限りの対策を講じてきました。

現在では、一時相談窓口を大量に設置することで、問題の解決が円滑に進行するように配慮しています。

窓口に連絡したいときは、福祉事務所の福祉係・保健センター・地域包括支援センターで相談可能です。

話したいことがあるときは、電話でもかまいません。