私鉄の発展とともに活発に。鉄道沿線に老人ホームが点在

神奈川県は、面積が全国で43番目とそれほど広くないにも関わらず、東京に次ぐ人口を抱える大都市です。

それに比例するように老人ホームの数自体も多くなっています。

数の多さと同時に、施設にも特徴があります。

それは、“改装型”の老人ホームが多いという点です。

そもそも神奈川県は、特に県東部が東京への通勤に便利なため、川崎市や横浜市を走る東急電鉄の沿線において、以前から企業の独身寮が数多く建設されていました。

そうした施設を、介護保険制度が導入されて間もなく開業した老人ホームが買い取り、改装して運営するようになったのです。

改装型の老人ホームでは、設備面の充実という面よりも、人と人とのコミュニケーションを大切にするような、アットホームな雰囲気づくりに注力しているところが多いようです。

一方、最近5~6年の間に開業した老人ホームは新築されているところが多く、設備面の充実度合いは言わずもがな。

改装型に比べて個人のプライバシーを重視した雰囲気作りを重視しているところが多いようです。

湘南あたりでは高級リゾートのようなマンションタイプの施設もあるなど、ライフスタイルによって選べる幅が広くなっています。

改装型も新築も、入居一時金は概ね100~300万円程度で、月額利用料も15~25万円程度のところが多く、一般的な金額と言えるでしょう。

もうひとつ、神奈川県の老人ホームで特徴的なのが場所の分布で、施設の半数以上が横浜市と川崎市に集中しています。

これはやはり、人口の多さ、そして交通網の利便性などが大きな理由でしょう。

逆に、小田原市や秦野市などの県西部、相模原市や箱根町などの山間部、湘南・三浦半島地区などは数が少なくなっていると同時に、空き室も少なくなっているようです。

関東の南側に位置しているため、年間を通して過ごしやすいというイメージを持っている人も少なくないかもしれませんが、実情は少し違います。

老人ホームが集中している横浜・川崎あたりは、確かに冬場の冷え込みはそれほど厳しくありませんが、夏場はヒートアイランドの影響をまともに受けており、蒸し暑く、熱帯夜も多くなっています。

毎年、高齢者の熱中症患者も多く出ているので、入居の際には健康面にも配慮するようにしてください。

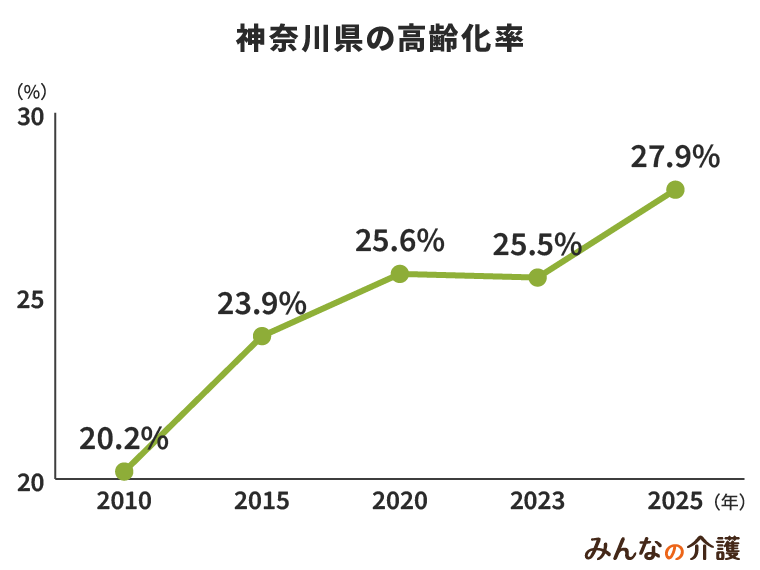

神奈川県の高齢化率は25.4%

神奈川県の総人口は2023年時点で921万2,003人で、2010年と比べて約17万人増加しています。

それ以前からも総人口は増加傾向にあり、約40年ほど増加傾向にありました。

ですが、2022年に1958年以来初めて減少傾向に転じました。これ以降は緩やかに減少していく見込みです。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

総人口とともに65歳以上の高齢者人口も年々増加の一途を辿っています。

2000年には約116万人ほどしかいなかった高齢者人口は2010年には181万人を超え、高齢化率は20%を超えました。2023年には高齢化率25.4%を記録しています。

今後も高齢者人口の増加傾向は続く見通しで、2050年には高齢化率35.0%を超える見込みです。

75歳以上の後期高齢者人口も同様に増加傾向にあり、2015年には約90万人ほどしかいなかった後期高齢者人口が、2025年には150万人近くにまで増加する見込みです。

さらに、85歳以上の高齢者の数は2010年から2040年にかけて約3.7倍にまで跳ね上がるとされています。

高齢者のみの世帯数も増加しており、2020年には総世帯数世帯422万3,706世帯中92万240世帯、約2割が高齢者単独世帯です。

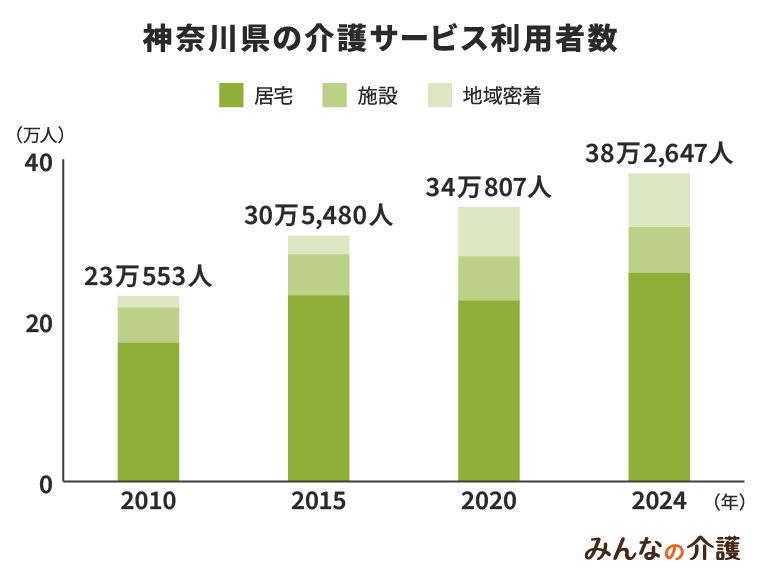

神奈川県の介護保険サービス受給者数は急増中

神奈川県の介護保険サービス受給者数はここ20年ほどで2倍近くにまで膨れ上がっています。

2010年時点での介護サービス利用者数は約23万人でしたが、2023年には約38万人にまで増加しました。

なお、2024年の介護保険サービス受給者数をサービスの種類ごとに見ていくと、最も多いのが居宅サービスの利用者で25万8,836人、地域密着型サービスの約6万6,730人、そして施設サービスの約5万7,081人と続きます。

「ロコモ予防普及啓発キャンペーン」で介護予防が盛んに行われている

神奈川県では介護予防普及啓発活動が盛んに行われています。

その他にも、高齢者の健康づくり応援事業として「横浜市ロコモ予防推進検討会」が年3回、「ロコモ予防普及啓発キャンペーン」が県内18区で開催されており、高齢者の健康維持をサポートしています。

また、「元気づくりステーション事業」では、高齢者が地域の中で人とつながりながら、健康で生きがいのある活動的な生活を送ることができるようにより身近な地域で継続的に介護予防に取り組むための環境を整備し、介護予防を推進する地域づくりを目指します。

整備された環境のもと、元気づくりステーション事業では65歳以上の高齢者の参加を募り、地域ケアプラザや公園といった身近な場所で10人ほどのグループを作って体操やウォーキングなどの活動を行います。

活動には地域ケアプラザの高齢者支援担当がサポートに入ることで継続的な活動を支援します。

介護予防事業への参加延べ人数は減少傾向にあるため、今後は普及啓発活動をより積極的に行うことで、地域の高齢者の参加を促す必要があります。

地域包括ケアシステムで目指すのは「地域共生社会が問題なく実現される地域づくり」

神奈川県では地域に生きる高齢者や障がい者、子どもたちが不便なく生活できるように地域包括ケアシステムの深化・推進を進めています。

高齢者の要介護状態の進行を防ぐとともに健康な身体を維持することで自立支援を促し、地域共生社会が問題なく実現される地域づくりを目的としています。

地域包括ケアシステムの推進策としてはまず、高齢者の自立支援、保護者機能の強化などの取り組みのサポートが行われています。

具体的には各市町村への支援事業の創設や財政的インセンティブの付与規定の整備、また、国から提供されたデータをもとに分析を進め、介護保険事業計画策定に活かすなど、さまざまな面から全市町村の自立支援や体調の重度化防止に向けた取り組みの支援を行っています。

医療・介護の連携推進も行っており、終活をサポートする看取りやターミナル機能、日常的な医療や生活をする場としての機能を複合的に備えた介護保険施設の創設が進められています。

また、医療と介護の連携を円滑に進めるために、神奈川県から各市町村へ必要なデータの提供も行っており、支援規定の整備も進めています。

地域包括ケアの中心として地域包括支援センターが県内に設置されており、さまざまな角度から地域の人々の生活を支援しています。

介護や医療に関する悩みに対し、ケアマネージャーなどの専門家が相談に乗り、人々の悩みを解決しています。

また、成年後見制度などを利用した形で高齢者の権利保護も行っており、地域で生きる人々の不安を取り除いています。

かながわ福祉サービス運営適正化委員会とは?

かながわ福祉サービス運営適正化委員会では福祉サービスに関するさまざまな苦情・相談を受け付けています。

苦情・相談の具体例としては「職員の対応が不当である」「契約と実際のサービス内容に相違がある」「虐待や暴力を受けた」などが挙げられます。

対象となる福祉サービスとしては特別養護老人ホームや児童養護施設、更正施設などを含む第1種社会福祉事業、児童自立生活援助事業や保育所、母子家庭等日常生活支援事業、老人デイサービス事業などを含む第2種社会福祉事業が挙げられ、高齢者や障がい者、子どもたちが利用する福祉サービスのほとんどが含まれています。

メンバーは社会福祉や法律、医療などさまざまな分野に精通した専門家によって構成されており、多角的な視点から問題解決に取り組みます。

また、あくまで第三者的立場で中立・公正に解決を目指しており、サービス利用者や事業者のどちらかに偏った視点で取り組むことはありません。

かながわ福祉サービス運営適正化委員会は苦情申出者から苦情を聞いた後、事業者との間に入り、調査や助言、解決の斡旋を行います。

基本的には仲介することで話し合いによる解決を目指しますが、虐待のような明らかな法令違反や権利侵害などが見られた場合は県知事や政令市長に対し通知を行います。

苦情申出が可能なのは福祉サービスの利用者とその家族や代理人、また、民生委員児童委員や当該事業者の職員などサービス利用者本人の状況やサービス事業者が提供しているサービス内容についての知識を有している方に限られます。