生活保護受給者でも老人ホームに入居できる

生活保護を受給している方の場合、老人ホームの入居は難しいと考える方も多いのではないでしょうか。実際には、生活保護を受給者でも入居できる老人ホームは全国各地に存在しています。

今回は生活保護受給者が入居できる老人ホームについて詳しく解説していきます。

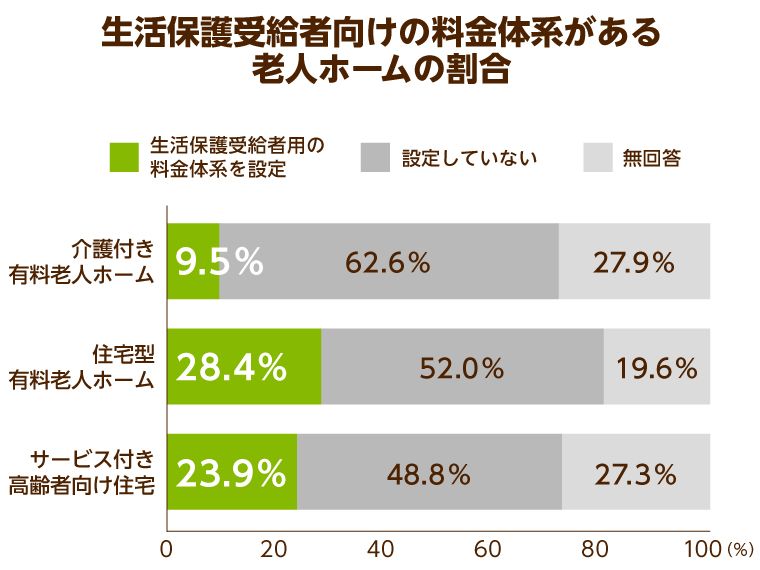

生活保護受給者が入れる老人ホームの割合

高齢者のなかには、年金受給額が少なく、生活保護に頼らざるを得ない高齢者の方も多くいるのが現状です。

生活保護を受給している方には、老人ホームへの入居を諦めてしまう方もいます。

しかし、低収入の世帯や生活保護を受けている低所得者でも利用できる介護施設は存在します。諦める必要はありません。

公益社団法人「全国有料老人ホーム協会」が行ったアンケートによると、生活保護受給者向けに料金プランを設定している老人ホームは、介護付きで9.5%、住宅型で28.4%、サ高住で23.9%です。

このアンケートでは無回答もあったため、実際にはもう少し多いと考えられます。

選べる老人ホームは限られますが、自分にあった老人ホームを見つけられる可能性は十分あります。

生活保護相談可の施設を探す生活保護でも個室に入居できる

生活保護を受給している場合でも、個室の居室に入ることができます。

とくに民間施設では個室のケースが多いため、プライバシーの確保ができる個室に入居できる可能性も高くなります。

「生活保護を受けているから、大部屋しか利用できない」というわけではありません。

特養でも個室に入居できる制度がある

「老人ホームの個室」と聞くと、入居費用が高めで、生活保護を受けている場合は入居が難しいというイメージが持たれがちです。

ところが、厚生労働省が2011年度から、生活保護受給者でも個室タイプであるユニット型の特別養護老人ホームに入居できる制度を導入しています。

以前から厚生労働省では、特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人が低所得者の利用者負担を軽くするために施設側の「持ち出し」で費用負担をしている場合、その費用を一部助成する制度を行っていました。2010年度までは生活保護受給者は助成対象外でしたが、2011年度以降は対象とされています。

生活保護受給者は原則としてユニット型の特別養護老人ホームには入居できませんが、この制度を利用することで居住費の負担なく入居できます。

認知症の生活保護受給者でも老人ホームに入居できる

生活保護を受給されている方のうち、認知症を発症している場合でも、老人ホームに入居することは可能です。

認知症を疑ったときの相談機関

自分自身あるいは家族に認知症の疑いがある場合は、まずは信頼のおける家族や、普段からお世話になっている主治医、最寄りの地域包括支援センターなどに相談しましょう。

なお、要介護認定を受けている場合は、担当のケアマネージャーにも相談できます。

最近では、病院の中に認知症専門のもの忘れ外来を設けていることも増えてきました。認知症は早期に治療をすれば進行を抑えることができるので、早めに病院などで診てもらうようにしましょう。

認知症の方でも生活保護を受給できる

老人ホームの入居でかかる費用は決して安くなく、ご本人またはご家族にとってかなりの負担になることもあります。認知症の方で一人暮らしが困難になったときには、生活保護の給付を受けての入居を検討するのも選択肢の1つです。

認知症ケアがある老人ホームを探す入居できる老人ホームの種類

経済的に困窮し生活保護を受給しているからといって、老人ホームへの入居を諦める必要はありません。特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホームのなかには、生活保護を受けている方を入居対象とする施設もあります。

それぞれの施設の特徴について、以下で詳しくご紹介します。

特別養護老人ホーム(特養)

特養は国・自治体から補助を受けている公的施設であり、入居時の個人負担が少ない施設です。

所得に応じた負担軽減も行われますので、生活保護受給者でも費用面の不安もなく入居できます。

ただし、特養は入居を希望すれば必ず入居できるというわけではありません。

原則として入居対象となるのは、介護保険の要介護認定で「要介護3以上」と判定されている方です。

要介護2以下の認定を受けている方は、特別な事情のある方を除き入居はできないので注意しましょう。

また、費用が安い分、入居希望者が列をなしている施設も多く、地域や時期によってはすぐに入れないケースが多いです。

要介護3以上という入居条件を満たしていても、ベッドに空きがなく入居できないというケースも十分考えられます。

有料老人ホーム

有料老人ホームは民間施設であり、特養よりも入居費用がやや高め似なることが多いです。

しかし、生活保護受給者は一般の介護保険被保険者とは違い、自己負担額0円で介護サービスが受けられます。

また、有料老人ホームの入居費用は施設によって大きく異なり、高級志向な施設がある一方、比較的費用が安価な施設も多いです。

生活保護の扶助で家賃や生活費をまかなえる施設であれば、生活保護を受けている方でも問題なく入居できます。

ただし、施設によっては生活保護受給者を受け入れない施設や、人数を絞っているケースもあるので注意しましょう。

実際に入居先を探すときは、生活保護を受けていても入居できるのか、入居一時金と月額利用料の負担はどのくらいなのかを施設側に確認しておきましょう。

【わかりやすく解説】有料老人ホームとは?介護付・住宅型・健康型3種類の違いや定義、入居条件まで

生活保護でも入居可能な施設を探すグループホーム

グループホームは、認知症の方が少人数で集団生活をおこなう施設です。

認知症ケアに精通したスタッフのもと、生活リハビリを通して症状の進行の緩和を目指します。

入居条件は要支援2以上の65歳以上で、認知症の診断を受けていること、施設の所在地に住民票があること、などとなっています。

入所施設の中でも比較的低価格で利用できますが、利用料は施設によってさまざまです。

とくに生活保護受給者を受け入れていない施設もありますので、施設選びの際は注意が必要です。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

入居可能なグループホームを探すサービス付き高齢者向け住宅

「サ高住」と呼ばれる高齢者向け住宅の賃貸住宅です。

入所施設のなかでは初期費用や月額利用料が安い傾向があります。

施設の建物はバリアフリー化されていて、常駐スタッフによる安否確認サービスと生活相談サービスが受けられる点が特徴です。

外出や外泊の許可も要らないため、生活の自由度が高い一方で、生活援助などの介護サービスが必要な方は外部の介護事業者と契約する必要があります。

なお、自立状態の方の受け入れもしていますが、入居後に心身状態が悪化した場合は退去を迫られる場合があるので注意しましょう。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

入居可能なサ高住を探す

生活保護受給者が施設を探すときの注意点

生活保護で受けられる扶助はすべての人が同額というわけではなく、居住地によって受給額が異なります。

介護施設を探すときは、現在の居住地だけでなく、遠方の施設が対象になる場合も出てくるでしょう。

もし利用したい施設が見つかったとしても、その地域の生活保護の支給限度額によっては利用できないこともあります。

そのため、居住地を変えて施設を利用することになるときは、必ず転居先の家賃扶助や生活扶助の上限を確認しておきましょう。

比較的料金が安い老人ホームの中には、生活保護受給者を積極的に受け入れているところもあるので、気になる施設が見つかったら施設へ問い合わせをしてみましょう。

地域によって施設の料金は異なる

入所施設の費用相場は、地域によって異なり、一般的に、都市部の方が高く、地方に行くほど安くなる傾向があります。

理由としては、入居一時金や月額利用料に地価が反映されているからです。

全国的に見て月額利用料の相場が安いのは、宮崎県で、平均8.2万円、中央値で7.5万円となっています。

東京都の場合、平均値24.8万円、中央値20.1万円ですので、東京都のおよそ3分の1の相場で利用ができます。

ほかの地域の詳しい費用相場は以下からご覧いただけます。

| 都道府県 | 平均値 | 中央値 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||

| 北海道 | 50.5万円 | 13.6万円 | 10.0万円 | 13.1万円 | ||||

| 青森県 | 1.9万円 | 10.4万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||

| 岩手県 | 30.1万円 | 13.7万円 | 0万円 | 13.3万円 | ||||

| 宮城県 | 2.5万円 | 9.8万円 | 0万円 | 9.2万円 | ||||

| 秋田県 | 1.2万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.0万円 | ||||

| 山形県 | 4.0万円 | 11.4万円 | 0万円 | 10.5万円 | ||||

| 福島県 | 22.2万円 | 13.9万円 | 0万円 | 13.1万円 | ||||

| 茨城県 | 103.6万円 | 12.9万円 | 8.5万円 | 11.9万円 | ||||

| 栃木県 | 16.0万円 | 14.4万円 | 4.9万円 | 13.9万円 | ||||

| 群馬県 | 4.9万円 | 12.8万円 | 0万円 | 12.5万円 | ||||

| 埼玉県 | 9.8万円 | 15.8万円 | 7.8万円 | 15.2万円 | ||||

| 千葉県 | 11.3万円 | 13.4万円 | 10.0万円 | 13.5万円 | ||||

| 東京都 | 524.9万円 | 29.7万円 | 128.2万円 | 23.4万円 | ||||

| 神奈川県 | 19.7万円 | 14.0万円 | 13.5万円 | 14.0万円 | ||||

| 新潟県 | 19.1万円 | 15.6万円 | 11.0万円 | 14.7万円 | ||||

| 富山県 | 8.1万円 | 16.4万円 | 8.0万円 | 15.6万円 | ||||

| 石川県 | 11.3万円 | 12.8万円 | 10.5万円 | 12.0万円 | ||||

| 福井県 | 16.6万円 | 12.8万円 | 0万円 | 12.5万円 | ||||

| 山梨県 | 25.1万円 | 14.4万円 | 10.0万円 | 14.0万円 | ||||

| 長野県 | 33.8万円 | 14.0万円 | 14.4万円 | 13.0万円 | ||||

| 岐阜県 | 8.0万円 | 12.2万円 | 2.5万円 | 12.3万円 | ||||

| 静岡県 | 53.0万円 | 16.0万円 | 2.5万円 | 13.8万円 | ||||

| 愛知県 | 13.3万円 | 16.4万円 | 0.3万円 | 14.4万円 | ||||

| 三重県 | 4.4万円 | 12.6万円 | 0万円 | 12.0万円 | ||||

| 滋賀県 | 6.5万円 | 16.3万円 | 0万円 | 16.3万円 | ||||

| 京都府 | 137.9万円 | 17.5万円 | 15.4万円 | 16.1万円 | ||||

| 大阪府 | 6.4万円 | 12.5万円 | 3.6万円 | 12.2万円 | ||||

| 兵庫県 | 19.9万円 | 17.4万円 | 2.3万円 | 13.7万円 | ||||

| 奈良県 | 37.0万円 | 13.8万円 | 0万円 | 12.0万円 | ||||

| 和歌山県 | 9.9万円 | 11.4万円 | 10.0万円 | 10.1万円 | ||||

| 鳥取県 | 18.3万円 | 13.8万円 | 10.6万円 | 13.4万円 | ||||

| 島根県 | 12.2万円 | 13.8万円 | 2.5万円 | 14.3万円 | ||||

| 岡山県 | 6.5万円 | 11.9万円 | 3.5万円 | 11.4万円 | ||||

| 広島県 | 8.5万円 | 12.6万円 | 1.5万円 | 12.5万円 | ||||

| 山口県 | 4.0万円 | 12.0万円 | 0万円 | 11.9万円 | ||||

| 徳島県 | 1.9万円 | 10.8万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||

| 香川県 | 6.1万円 | 13.1万円 | 0万円 | 12.0万円 | ||||

| 愛媛県 | 1.4万円 | 10.4万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||

| 高知県 | 8.0万円 | 11.5万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||

| 福岡県 | 2.6万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||

| 佐賀県 | 3.1万円 | 11.0万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||

| 長崎県 | 5.9万円 | 12.1万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||

| 熊本県 | 10.6万円 | 11.5万円 | 10.0万円 | 11.1万円 | ||||

| 大分県 | 6.3万円 | 10.4万円 | 0万円 | 8.8万円 | ||||

| 宮崎県 | 1.2万円 | 8.4万円 | 0万円 | 8.4万円 | ||||

| 鹿児島県 | 0.9万円 | 8.6万円 | 0万円 | 8.1万円 | ||||

| 沖縄県 | 2.8万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||

人数制限で生活保護受給者が入れない施設もある

生活保護受給者を受け入れている老人ホームでも、受け入れ人数に制限をかけているケースがあります。

現時点で入居が可能かどうか、施設に問い合わせましょう。

入居条件で生活保護を受け入れていない施設もある

老人ホームの中には、生活保護を受けていないことが入居条件の施設も多数あるのが現状です。

各種扶助の限度額内であっても、生活保護を受けている時点で選べなくなる施設があることを覚えておきましょう。

また、自治体によって生活保護の受給額が異なるため、施設の入居に伴って管轄の自治体が変わる場合は、変更後の自治体に生活保護の受給額の上限を確認してください。

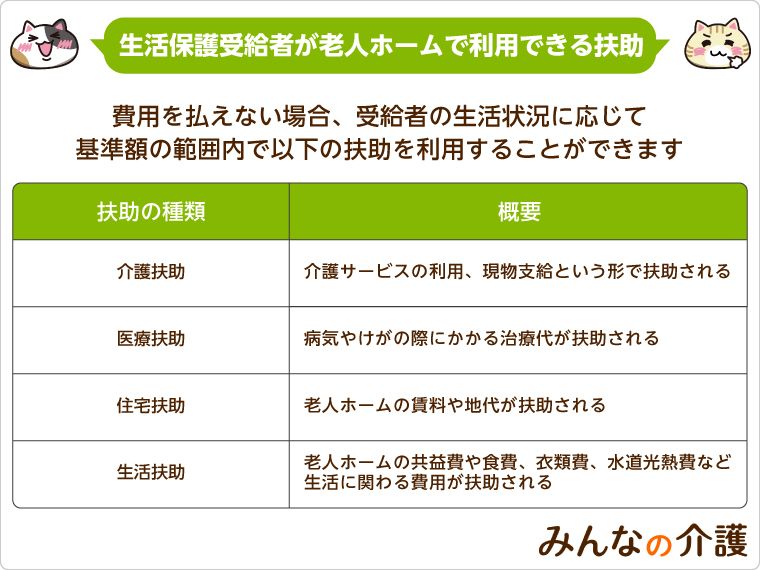

費用が払えない場合は扶助を利用する

生活保護制度においては、最低限の生活を送るうえで必要となる各種費用を補助する8つの「扶助」の制度があります。

例えば、医療費や介護費用などは生活保護を受けている人も必要であるため、国がその費用の補助を行うことになります。

それぞれの扶助に基準があり、受給者の生活状況に応じて基準額の範囲内で支給されます。

具体的な扶助の種類は次の通りです。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 生活扶助 | 食品や衣類の購入費用や光熱水費など、生活にかかる費用 |

| 住宅扶助 | 家賃や地代にかかる費用 |

| 教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な費用で、学級費や教材費、給食費などを含む |

| 介護扶助 | 介護にかかる費用 |

| 医療扶助 | メガネやコルセットなど医療に関わる物品を含む医療費 |

| 出産扶助 | 出産に必要な費用 |

| 生業扶助 | 自立のために必要な技能の習得にかかる費用 |

| 葬祭扶助 | 葬儀にかかる費用 |

※世帯収入が保護基準を下回ると、不足分が支給されます。保護基準は、最低限度の生活に必要な費用のことで、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助を合算し、世帯の人数や年齢、家賃などの要素を踏まえて算出されます。

介護扶助と介護保険は、年齢や加入している保険によって異なります。

また、生活保護受給者のなかで障害者手帳を持っている方も、取扱いが異なる場合があります。

以下では、65歳以上の高齢者に関する介護扶助について説明します。

介護扶助・医療扶助

現行の介護保険制度では、介護サービスを利用する際の自己負担額は全体の1~3割ですが、生活保護受給者の場合「介護扶助」により自己負担額は0円です。

介護扶助は費用の支給ではなく、介護サービスの利用・現物支給という形で生活保護受給者の支援が行われています。

そのため、介護保険適用で利用できる訪問介護や通所介護、福祉用具貸与、バリアフリーを目的とした住宅改修費用などは、本来の自己負担分がすべて介護扶助の適用とされ、生活保護受給者は金銭を支払う必要がないのです。

なお、要介護度別に定められている支給限度額以上の介護サービスを利用した場合、もしくは介護保険が適用されないサービスを利用した場合は、利用者が全額負担する必要があります。

住宅扶助

住宅扶助では、家賃や地代が支給されます。共益費については住宅扶助ではなく、生活扶助から支払うことになります。

厚生労働大臣によって都道府県ごとに限度額が設けられているので、生活保護申請の前に確認しておきましょう。

また、世帯数や障害の有無など、受給者の生活を考慮し、最大で基準額の1.3倍まで支給されることがあります。

生活扶助

生活扶助は、食費、衣類の購入費用、水道光熱費が支給されます。

老人ホームでの生活にかかわる費用も生活扶助によってまかなわれ、1ヵ月以上の入院があった場合には「入院患者日用品費」が支給されます。

生活保護受給者が施設に入るための手順

最後に生活保護受給者が施設に入る時に必要な手順を解説します。

要介護認定を受ける

介護保険を使って介護施設へ入居するには、介護認定を受ける必要があります。その際、まずは住んでいる市区町村に申請を行います。

申請を受け付けている窓口は自治体によって違いがあるものの、おおむね「市区町村が指定する窓口」や「居宅介護支援事業所」、あるいは「地域包括支援センター」などです。

申請時には、主治医が記載する箇所のある申請書のほかに、介護保険の被保険者証や印鑑が必要です。

申請後は調査員によって訪問調査が実施され、申請者本人やその家族に日々の生活に関するヒアリングなどが行われます。

その後、役所の方から要介護認定の通知で、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定が出ていれば、介護保険サービスの利用対象者となります。

【目安がわかる】要介護度とは?8段階の状態像と受けられる介護サービス

使用できる費用を確認しておく

施設の規模や種類によって、老人ホームにかかる必要はさまざまです。

そのため、施設選びをするときにはどのくらいの価格帯の施設を探せばよいか、前もって確認しておく必要があります。

生活保護を受給している方が施設へ入所したいときは、まずはケアマネージャーやケースワーカーに相談してみましょう。

費用感に合った施設を紹介してくれるでしょう。

また、市区町村の引っ越しをともなって施設入所する場合は、生活保護の管理を移す「移管」と呼ばれる手続きが必要です。この移管作業もケースワーカーが担当します。

地域によって支給限度額は異なる

生活保護費の支給上限額は、自治体によって異なります。

入居を考えている施設が見つかっても、支給限度額を超える入居費用が必要な場合は、入居自体ができない可能性が高いので注意してください。

実際の費用は、施設の規模や種類、地域などによってさまざまです。

希望する施設に、入居一時金や月額利用料の料金を確認しておきましょう。

年金収入があっても生活保護は受給できる

年金の収入がある方でも、介護保険サービスの利用や、老人ホームの入居に伴う費用の支払いが困難である場合も少なくありません。

生活保護は、年金収入のある・なしにかかわらず受給することができます。

ただし、その場合は受給額の総額から年金収入を引いた金額を受け取ることになるため、あらかじめ仕組みを理解しておくことが大切です。

入居の際は受給額の明細が必要

生活保護受給者が受け取る実際の受給額は平均で12万円前後と言われています。

受給額以上の費用がかかる老人ホームに入居する際は、「費用の全額を生活保護でまかなうことを原則として、受給額の加減設定を行える施設」、もしくは「費用不足分を親族から補てんしてもらう支払い形態の施設」のどちらかの選択が必要です。

また、どちらの料金形態の施設であっても、入居相談時に生活保護受給額の明細を用意するよう求められます。実際に入居相談をする際は、あらかじめ明細を準備しておくと良いでしょう。

老人ホームに転居する際は、移管手続きを忘れずに行う

自分が入居したいと考えている老人ホームが、今住んでいる自治体ではなく別の自治体に立地しているというケースもあるでしょう。

あるいは、それまで住んでいた自治体を離れて、お子さんや親族が住む別の自治体の老人ホームに入居したいという方もいらっしゃるかもしれません。

このような場合、移り住んだ先の自治体でも引き続き生活保護を受けるには、「移管」の申請が必要です。

これは生活保護の管理をお住まいの現在の福祉事務所から別の福祉事務所に移すために必要な手続きで、これにより引っ越し先の自治体でも引き続き生活保護を受けることができます。

ただし、自治体によっては移り住むことが認められないケースもあるため、ほかの自治体にある老人ホームへの入居を希望する際も、早めにケースワーカーに相談しましょう。

自治体ごとに規則・詳細が異なる場合もあるので、生活保護を受けながら別の自治体へ転居できるのか、前もって把握しておくことが大切です。

生活保護相談可の施設を探す