こんにちは。

甲斐・広瀬法律事務所の弁護士で、「介護事故の法律相談室」を運営している甲斐みなみと申します。

これまで、介護事故の類型ごとに、転倒事故、誤嚥事故、入浴事故について、具体的な事例をもとに損害賠償請求ができるのかを解説してきました。

今回は、褥瘡(じょくそう)が発生したり悪化したりした場合を想定して、ご説明していきたいと思います。

褥瘡とは、寝たきりの人などに生じる「床ずれ」

褥瘡とは、寝たきりになってしまった場合などに、体重で圧迫されている部位の血流が悪くなることで、皮膚の一部が赤色になったり、ただれたり、傷ができたりすることです。

「床ずれ」ともいいます。

健康であれば、寝ている間に寝返りを打つなどして、同じ部位に圧迫がかからないようにしています。

しかし、障がいがあって自分で寝返りを打ったり、体の向きを変えることができない場合、体重で長時間同じ部位に圧迫がかかると、その部位の皮膚の細胞に十分な酸素や栄養が行きわたらなくなり、褥瘡ができてしまいます。

(※日本褥瘡学会のホームページの記載を参考)

褥瘡は、皮膚が赤くなって消えない状態から、水ぶくれができたり、皮膚の表面が欠損する状態へと進みます。

さらに悪化すると、皮膚の全層が欠損して皮下脂肪が見える状態になり、さらには骨まで露出するほどに重症化することもあります。

褥瘡の治療には、褥瘡の段階や感染の有無などに応じて、塗り薬、患部を覆って保護するドレッシング材、消毒・洗浄、手術(壊死した組織の除去など)といったものがあります。

褥瘡の予防の基本は「体位変換」

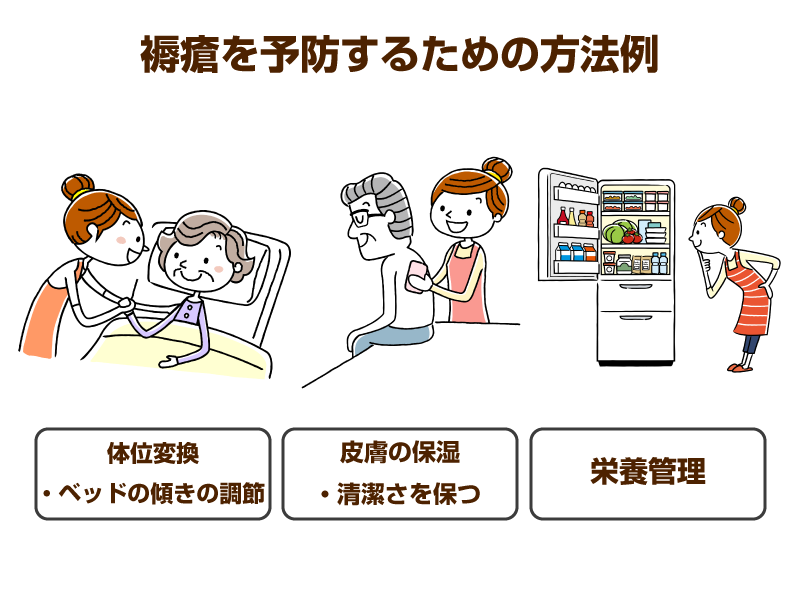

褥瘡は、長時間同じ部位が圧迫されることでできるのですから、褥瘡の予防方法の基本は体位変換です。

約200mmHg(水銀柱ミリメートル)の圧力が2時間、約500mmHgの圧力が20分間かかると、皮膚に壊死が生じるとされています。

したがって、ベッド上では2時間ごとの体位変換、座位では20分ごとのプッシュアップ(臀部を持ち上げること)が推奨されています。

体圧が分散するようなエアマットレスを用いたり、ベッドの傾きを調節して除圧することも大切です。

また、乾燥した皮膚ははがれやすくなっているため、スキンケアで保湿することも予防になります。

スキントラブルを減らすためには、皮膚の清潔を保つことも大切です。

さらに、栄養状態が悪い人は褥瘡ができやすくなりますので、栄養管理を行うことも大切です。

施設入所者が褥瘡の悪化で死亡。賠償を求める裁判が行われた例

では、施設入所後に褥瘡が悪化し死亡したケースに沿って、損害賠償請求が認められるかどうかを検討していきたいと思います。

以下では、介護施設に入所後間もなく褥瘡が悪化し、敗血症となって死亡した、横浜地方裁判所2012年3月23日判決の事例をもとに検討をしていきます。

施設入所後、褥瘡が悪化し敗血症で死亡した

利用者Aは87歳で、脳梗塞の後遺症があったほか、長年糖尿病を患い、肺炎、胆嚢炎、尿路感染症、腰椎圧迫骨折などで入退院を繰り返していました。

最後に腰椎圧迫骨折で入院した時には、尿路感染症から敗血症の寸前にまで至りました。

Aは、一日のほとんどをベッドで寝た状態で過ごし、移動、食事等全般について介助を要する状態であり、要介護4の認定を受けていたのです。

Aは12月14日に病院を退院した後、自宅で介護を受けていましたが、家族の負担が大きいため、12月29日に介護施設Yに入所しました。

病院を退院する時から、Aの仙骨部には直径3cm程度の褥瘡がありましたが、医師の診察では、塗り薬と抗生物質服用で徐々に改善しているとのことでした。

Aの入所後、Y施設では、2時間ごとの体位変換、医師から処方された抗生物質の服用のほか、看護師Bが3~4日ごとのドレッシング材(皮膚の保護材)貼り替えを行っていました。

看護師BのAに対するドレッシング材貼り替えの経緯は以下のとおりです。

- 1月4日…5cm×5cmのドレッシング材貼り替え

- 1月8日…5cm×5cmのドレッシング材貼り替え

- 1月11日…仙骨部が便で汚染し、5cm×5cmのドレッシング材貼り替え

- 1月14日…仙骨部が便で汚染し、10cm×10cmのドレッシング材貼り替え

- 1月10日以降…38℃を超える発熱あり

- 1月12日以降…尿量が減少し始めた

- 1月16日…施設の協力医療機関の医師の往診があり。ただし、ドレッシング材を剥がさずに褥瘡を観察したため、特に異常はないと判断。しかし、同じ日の午後に家族が面会に行ったところ、Aの体調が悪化しているように思われたため、病院に救急搬送。

- 搬送先の病院では、敗血症が疑われ、ドレッシング材を剥がしてみると、悪臭があり、汚染が著明で、CT検査の結果、仙骨部に12cmに及ぶガス壊疽(※)が生じていた。

- 1月18日…褥瘡が12cm×12cmにまで拡大(搬送当日の褥瘡の大きさについてはカルテの記載がまちまちのため判然としない)、腐敗臭を放ち、血性の滲出液が出ていた。

- 1月20日…病院で治療が行われたが、Aは死亡。病理解剖の結果、死因は敗血症で感染巣は褥瘡であると判断され、褥瘡は骨膜が見えるほどの深いものとなっていた。

※ガス壊疽…筋肉の損傷部などから健康な筋肉に細菌が侵入後、ガスが発生して毒素が体じゅうにめぐり、筋肉組織が死んでいく病気。

事故を回避できたかの「過失の検討」が行われる

第11回で解説しましたが、介護事故で事業者側に賠償責任が発生するためには、安全配慮義務違反、すなわち、予見できる結果を回避する義務があったのに、これを怠ったという過失(注意義務違反)が認められることが必要です。

過失の判断をするためには、事故にあった方がどのような心身の状態であり、その心身の状態からすればどのような結果を予見し、その結果を回避するためにどのような義務を負っていたのかを判断する必要があります。

この事例では、Aは、一日のほとんどをベッドで寝て過ごしており、自分で体位変換をして除圧をすることが難しい状態であったことがうかがわれます。

また、Aには施設入所当初から褥瘡があったうえ、Aは長年糖尿病を患っていました。

糖尿病患者は、免疫機能が低下し、重度の感染症を起こしやすく、褥瘡も発生しやすくなります。

実際、Aは、施設入所直前の入院の際に、尿路感染症から敗血症の寸前に至っています。

まとめると、Aは以下のような状況でした。

- Aは自分で体位変換をすることが難しかった

- Aには入所当時から褥瘡があった

- Aは糖尿病を患っており重度の感染症を起こしやすかった

上記のことから考えれば、Yには、Aの褥瘡が悪化することを予見したうえで、褥瘡が悪化することがないよう注意すべき義務があったといえます。

具体的には、以下のことがその義務の内容であったと考えられます。

- 2時間ごとに体位変換を行い除圧する

- 患部を清潔にするなど、褥瘡が悪化しないよう適切な管理をする

- 褥瘡が悪化した際に医療機関を受診させる

Yは、2時間ごとの体位変換は行っていました。

しかし、1月11日と14日に仙骨部に便汚染があり、その後、1月14日には今までの4倍の大きさのドレッシング材に貼り替えていますが、褥瘡の治療を受けさせることはしていません(定期的な往診はありましたが、褥瘡治療目的ではなかったようです)。

また、実際に、入所時には直径3cmほどの褥瘡であったものが、救急搬送後には12cm×12cmにまで拡大し、腐敗臭を放ち、ガス壊疽も起こしていました。

常識的に考えると、入所後に褥瘡が悪化して感染を起こしており、看護師Bがドレッシング材を貼り替える際にそのことに気づけたのではないかとも思われます。

判決から読み取れる事実経過だけでは詳細は不明ですが、これほどの褥瘡悪化をもたらしたとすれば、適切な褥瘡管理を行えていなかったのではないかとも思われます。

Yの注意義務違反を認め、死亡との因果関係も認めた判決

横浜地方裁判所2012年3月23日判決は、まず、前記のようなAの体状態からすれば、Yには適切な褥瘡管理を行い、褥瘡を悪化させないようにする注意義務があったと判示しました。

さらに、1月11日と14日に仙骨部に便汚染があったことなどから、褥瘡の清潔保持に不十分な点があったうえ、褥瘡が拡大、悪化し始めて以降、速やかに医師に受診させるなどもしていないことから、褥瘡の適切な管理を行い、褥瘡を悪化させないようにする注意義務違反があったと判断しました。

そして、Aは褥瘡からの感染で敗血症となって死亡したのであるから、Yの注意義務違反とAの死亡には因果関係があると判断しました。

褥瘡にまつわる裁判では、悪化状況の判断が難しい

この判決では、Yの注意義務違反(過失)と死亡との因果関係をいずれも認め、Yに損害賠償を命じています。

しかし、判決文を読んでも、実際にYの行為のどの点に注意義務違反があったのかの指摘は、少し曖昧なところがあります。

それは、Aの入所後の褥瘡の悪化状況が、裁判のなかでは客観的には明らかにできず、ドレッシング材の大きさでしか判断できなかったからであると思われます。

実際にドレッシング材を貼り替えたY施設の看護師Bも、褥瘡の状況を確認しているはずですが、裁判所は看護師Bの証言を採用しなかったため、事実認定に限界があったのではないかと推測します。

それでも、裁判所がYの責任を認める判断をした決め手は、褥瘡悪化のひどさにあるのではないかと思われます。

入所時には直径3cmの褥瘡しかなかったのに、20日もしないうちに、12cm×12cmにまで拡大し、腐敗臭を放つほどにまで悪化したという「差」が、褥瘡管理の注意義務違反を認めさせることにつながったのではないかと考えます。

ほかの褥瘡管理に関する責任が問われた判例では、結果的に褥瘡が悪化していたとしても、2時間ごとの体位変換が行われていなかったかどうかはわからないなどの理由で、事業者側の責任を否定しているものも見受けられます。

褥瘡に関する事案では、転倒や誤嚥の場合と異なり、ある瞬間の注意義務違反が問題になるというよりも、ある程度のまとまりのある期間における管理が適切であったか否かが問われますから、注意義務違反を主張立証できるかどうかを慎重に判断していく必要があります。