公的な施設から民間の施設まで、だいぶ施設が増えてきました

津市は三重県の県庁所在地であり、県の中央部分を東西に分断するように位置する街です。

2006年に10の自治体をまとめて併合したため、一気に面積が膨れ上がりました。

城下町や宿場町、伊勢湾に面した港町としても栄えた歴史を持つことから、名所旧跡や文化施設、祭事などが多数保存されています。

市内を歩き回るだけでも、歴史の面影を感じることができる風情ある街です。

産業の振興ぶりは、県内最大の人口を擁する四日市市に一歩譲るものの、津市には県庁所在地として多くの官公署や公的機関が集中しています。

行政手続きなどはスムーズに済むというメリットがある都市です。

交通面に関してまず空路を見てみると、津松坂港から「津エアポートライン」が出ており、中部国際空港に直行することができます。

鉄道に関しては、「JR名松線」「紀勢本線」「近鉄名古屋線」「大阪線」が通っており、県外などへの遠出に便利です。

そして地域的な鉄道としては、「伊勢鉄道伊勢線」が市内の移動に便利です。

高速道路は伊勢自動車道のみですが、国道と県道が合わせて10数本走っているほか、中勢バイパスがよく使用されています。

市内の路線バスに関しては、完全な民間経営となっているのは三重交通のみです。

しかしコミュニティバスのコースが多く、市内中心部以外の場所でも気軽に乗車できます。

津市の人口は、1970~80年代にはほぼ同じペースで増加していました。

しかし、1990年代から人口の伸びは横ばいに状態になり、2000年代後半からは微減傾向にあります。

津市の人口が27万人を割るのは、時間の問題とみられています。

そんな津市の少子高齢化の歩みは、三重県全体の動きとほぼ一致しています。

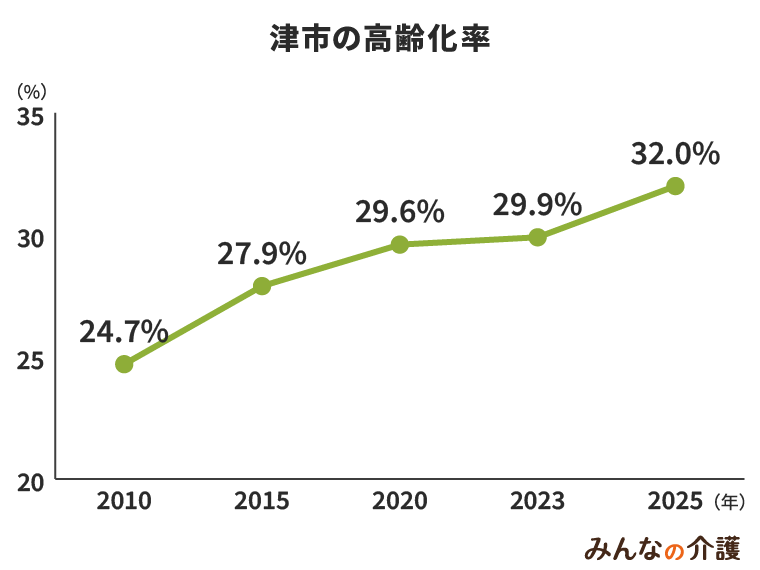

2023年の調査で、高齢化率は29.9%、少子化率は12.0%でした。

これらは県の平均値にかなり近い数値です。

津市は県庁所在地のため、県全体の介護政策がスピーディーに実行され、介護施設の多さや種類についてはすでにかなり高い水準に達しています。

「特別養護老人ホーム」などの完全に公営の施設に対しては、費用面・内容面でのメリットからどこの自治体でも申し込みが殺到していますが、津市では公営の施設を多数探し出すことができます(それでも待機が必要になる可能性は高いです)。

公営の介護施設以外では、「グループホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」の多さが目立ちます。

施設によってはかなり費用が安く、入居しやすいところも多いです。

今なら「住宅型有料老人ホーム」などでも格安の施設が発見できます。

2040年には高齢化率は35%まで上昇

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

津市は、三重県の中部に位置する県庁所在地。

自然豊かな街でもあり、名物である「津ぎょうざ」やウナギ、ブドウ、梨などのグルメが充実しています。

交通機関としては、先述の通り東海・近畿方面からの電車が各種乗り入れているほか、ローカルな電車も充実しています。

高速バスも路線が豊富で、東京や横浜、京都などへ向かうバスが利用可能です。

そんな津市ですが、出生率の低下により0歳~14歳までの年少人口は1975年頃から減少が続いており、総人口も2009年頃から減少しています。

2023年には人口が27万人程度まで減り、今後も極端な人口減少社会が訪れると予測されています。

一方、高齢者数は増加の一途をたどっています。

2015年度の高齢者人口は7万7,854人、高齢化率は27.5%でしたが、2017年度の高齢者人口は8万59人、高齢化率は28.5%まで上昇しました。

2023年には高齢者人口81万1,510人、高齢化率は29.9%となっています。

地域によっては人口の減少による自治体の消滅が危惧されており、少子高齢化対策や高齢者の生活支援を進めています。

津市では、団塊の世代が65歳以上となり高齢者数が急激に増えましたが、元気な高齢者も多く就労やボランティア活動などを支援しています。

一人暮らしや夫婦のみの高齢者世帯が増加中

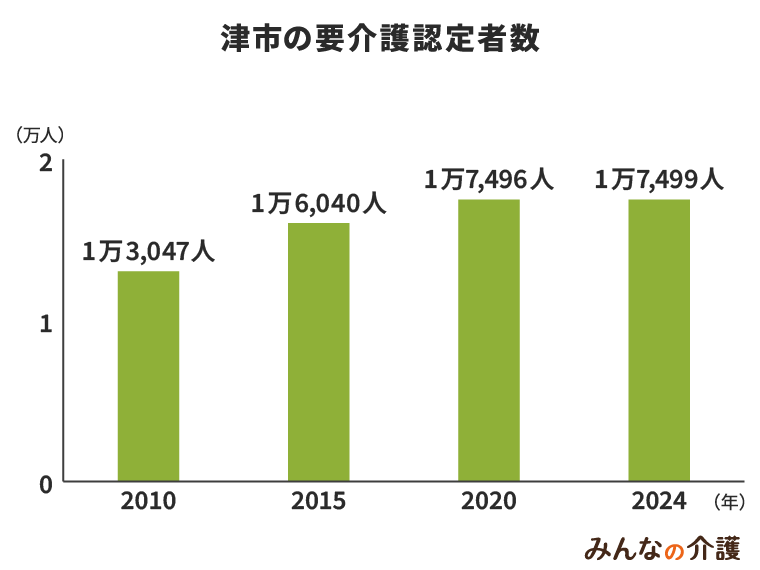

津市では、高齢者の増加とともに介護保険サービスの要支援・要介護認定者数が増え続けています。

2015年度の認定者数は1万6,318人、認定率は20.6%でしたが、2023年度の認定者数は1万7,499人、認定率は22.7%となりました。

三重県の総人口は約177万人で、県全体で人口は減少傾向にあります。

一方、一人暮らしの高齢者や高齢夫婦のみの世帯など「高齢者だけの世帯」は増加中で、老老介護や高齢者の孤立、孤独死などが問題となっています。

高齢者だけの世帯が増えたこともあり、排泄介助などの身体介護や家事代行が頼める「訪問介護」、自宅に看護師が来てくれる「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」など、居宅サービスの需要が高いです。

自宅で、家族の介護を受けながら生活している高齢者も増えており、自宅のバリアフリー化の工事費用を助成する「住宅改修」や、車椅子などが借りられる「福祉用具貸与」などのサービスも人気。

送迎付きで入浴や食事などが楽しめるデイサービスも利用者が多いです。

2023年の調査によると、津市の高齢者人口は約53万人で、そのうち要介護認定者数は1万7,499人でした。

高齢者の10人に1人以上は認知症という状況に対応すべく、津市は「グループホーム」や「認知症対応型デイサービス」などの認知症高齢者が利用できる介護保険サービスを充実させています。

「津市ふれあい・いきいきサロン」では高齢者の交流を促進

津市では、健康寿命を延ばし生涯現役で人生を楽しめるよう、介護予防に力を入れています。

「津市健康づくり計画」に基づき、保健師や栄養士による健康教育や健康相談を開催。

生活習慣病の予防や健康増進につながるよう、生活習慣の改善を促しています。

病気や怪我が要介護状態の原因となる高齢者が多いため、がん検診、各種健康診、インフルエンザなどの予防接種を推奨。

高齢者向けの検診は格安で受けられるように支援し、受診率を上げる取り組みを行っています。

また、津市社会福祉協議会が中心となり、転倒防止を含めた介護予防の知識が学べる講話や、転倒防止につながる健康体操を行う「転倒予防教室」を実施。

認知症予防の知識が身につく講話や、介護予防要素が詰まったレクリエーションなどを行う「認知症予防教室」などを開催しています。

「家族介護教室」では、介護のコツを学びながら交流や情報交換なども楽しめます。

「家族介護教室に参加することが、介護の合間の気分転換になっている」と好評のようです。

居場所や、通いの場がある高齢者の方が、健康寿命が長いという調査結果があることから、津市では高齢者や地域住民が気軽に立ち寄れる「津市ふれあい・いきいきサロン」を開催。

サロンでは健康体操や講演会などを実施しており、レクリエーションやおしゃべりが楽しめます。

「津市ふれあい・いきいきサロン」を通し世代を超えた仲間づくりができるため、孤立や閉じこもりの予防に繋がっているようです。

地域交流の場にもなっているため、支え合い活動や見守りの連携強化にもなっているのがポイントでしょう。

市内のエリアごとに「地域ケア会議」を開催

津市では、高齢者の自立支援・重度化防止事業、医療と介護の連携などを推進しています。

高齢者の健康や生活を守るため、地域包括ケアシステムを構築中です。

地域包括ケアシステムに基づいた福祉的なサポートは、実に多岐に渡っています。

福祉サービスの拠点である地域包括支援センターを中心に、介護サービスの提供や高齢者相談などを実施中です。

市内のエリアごとに「地域ケア会議」を開催し、地域住民が交流や意見交換をできるよう配慮。

津市では、地域ケア会議での意見や課題を受け止め、福祉における問題解決に繋げています。

また、認知症高齢者の増加を懸念し、認知症への理解を深めるための認知症講座、認知症カフェなどを開催。

認知症予防や認知症高齢者とその家族へのフォローにも目を向けています。

徘徊高齢者の迅速な発見・保護のため、「徘徊SOSネットワーク津」を構築。

地域ぐるみの探索などを行います。

さらに、高齢者の生きがいづくりのため、趣味・文化活動やボランティア活動などを行う老人クラブや老人福祉センターを支援。

病院の受診体制を充実させ、認知症の早期発見・早期診断を心がけています。

シルバー人材センターを中心とした、高齢者の就労支援も推進。

「高齢者虐待ネットワーク」や、医療や介護などの連携強化のための「他職種連携ネットワーク」などを構築し、地域包括ケアシステムがスムーズに機能するように努めています。

津市の福祉サービス運営適正化委員会とは?

津市では、高齢者が気軽に相談できる相談窓口を設置しています。

津日常生活自立支援センターの「日常生活自立支援事業」では、「訪問介護などの福祉サービスに申し込みたいけれど、難しくて分からない」「お金の管理が辛くなってきた」といった相談が可能です。

相談員が悩みを聞き、必要であればサービスの申し込み代行や、金銭の代行管理を行います。

代行サービスは有料ですが、相談は無料で受けられます。

「津市成年後見サポートセンター事業」でも、認知症や障がいなどで福祉サービスの手続きや貴重品管理が難しくなった人に向けて、悩みを聞き対応しています。

高齢者本人だけでなく家族や親族からの相談も受け付けていますので、「うちのおばあちゃんが認知症で金銭管理がもう無理そう」といった話もできます。

必要があれば法律の専門職が対応しますので、不動産管理や遺産相続などの難しい話も可能です。

さらに、プロのカウンセラーや弁護士による相談も実施しており、夫婦や家族間のトラブル、人生についての悩みなどが相談でき、専門的な意見がもらえます。

相談日時は決まっていますが電話での相談も可能なので、病気などで自宅から出られない人でも気軽に相談できるのが魅力です。

基本的に、地域包括支援センターが地域住民の総合的な相談窓口となっており、さまざまな相談ができるようになっています。

そして、社会福祉協議会では「介護なんでも相談」を実施。

介護に関することなら何でも相談可能です。