こんにちは。メディスンショップ蘇我薬局・管理薬剤師で、訪問薬剤師をしている雜賀匡史です。

介護の教科書「介護✕薬剤師」では、老人ホームに勤務されている方はもちろんですが、介護者のみなさんにもわかりやすく薬の知識をお伝えしていきます。

10回目のテーマはポリファーマシーについてです。ポリファーマシーという言葉はポリ(Poly)とファーマシー(Pharmacy)の造語で、未だ世界的に決まった定義は存在しません。一般的には「薬剤数が多い場合」「必要以上に多く薬剤が処方されている状態」「多剤服用のなかでも害をなすもの」などをさしています。

また、何剤からをポリファーマシーとするかについても厳密な定義はありません。特に高齢者の場合、薬が多くて困っている、受診するたびに薬が増えていくなど、ポリファーマシーの問題に悩まされている人は多いのではないでしょうか?今回は、身近な問題であるポリファーマシーについて、ご説明します。

薬が追加されることの悪循環

ポリファーマシーの現状

高齢者の多くは複数の疾患を有するため、同時に複数の医療機関を受診(多科受診)している割合が高くなります。多科受診の割合は、65歳未満では2~3割であるのに対し、75歳以上では4割強までに及んでいます。

厚生労働省の発表によると、75歳以上の高齢者が1ヵ月間で受け取る薬は、40%が5種類以上、25%が7種類以上であると報告されています。「薬でお腹いっぱいになっちゃう」と訴える高齢者がいますが、この報告を考えるとまんざら冗談ではないようです。

ポリファーマシーの形成

ポリファーマシーが形成されやすい状況として2つのパターンが存在します。一つは、新たな疾患が加わる毎に新たな診療科を受診することです。この場合、たとえ一医療機関からの処方薬剤数が少ないとしても、複数の診療科が合わさることでポリファーマシーが形成されてしまいます。もう一つは「処方カスケード」と呼ばれる悪循環によるものです。

A病院で処方された薬を服用した後に有害事象※が現れたため、B病院を受診し新たに薬が追加されます。すると他の有害事象が生じてしまい、C病院で別の薬が追加されます。このように、ある症状が生じると薬の副作用の可能性を精査せず、追加の薬で対応するために、服用する薬が次々と増えてしまうことを「処方カスケード」と言います。これらは、薬の「足し算」ばかりで「引き算」をしていないことから引き起こされている悪循環なのです。

※(薬物との因果関係がはっきりしないものを含め、薬物を投与された患者に生じたあらゆる好ましくない、あるいは意図しない徴候、症状、または病気のこと。)

ポリファーマシーの原因

「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015―老年医学会」によると、高齢入院患者で服薬している薬剤数が多いほど、薬物による有害事象が発生しやすくなるという報告があります。

具体的には、処方される薬が6剤以上になると、副作用を起こす人が増えることがわかっています。また、薬を5剤以上使う高齢者の4割以上に、ふらつき・転倒が起きているという報告もあります。

高齢者のように骨がもろくなると、転倒によって骨折を引き起こす可能性が高まります。転倒骨折で歩けなくなり、やがて寝たきりの生活に移行した場合には、廃用症候群※につながることもあるため注意が必要です。また、このガイドラインでは高齢者で特に慎重な投与を要する薬物についても紹介されています。

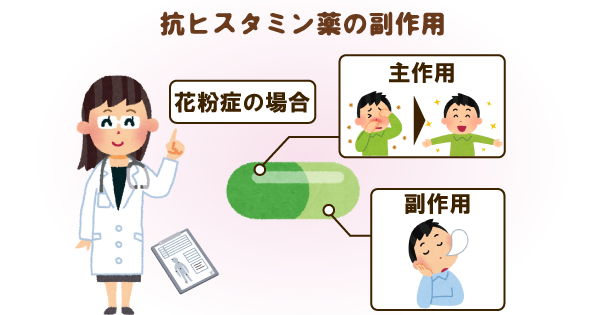

認知機能低下の可能性がある「抗精神病薬」や「抗うつ薬」、震えなどパーキンソン症状を引き起こす可能性がある制吐薬、排尿障害を引き起こす可能性がある「抗コリン薬」など、慎重に服薬しなければならない薬剤が多数存在します。これらの薬が原因で認知機能が低下しているのに、新たに認知症の薬が追加されたり、排尿改善薬が追加されたりと、やがて薬漬けの状態におちいってしまうことがあるのです。

有害事象以外の理由でポリファーマシーを防ぎたい理由の一つに、介護者の服薬介助における介護負担増が挙げられます。要介護者などは自力で服薬できない人も多く、ご家族や介護スタッフの手を借りて服薬していることもあるでしょう。私も介護スタッフやご家族から、服薬介助が大変で困っているといった悩み相談をよく受けます。多くの薬剤は毎日の服薬を基本としているため、日々の介助が積み重なり大きな介護負担につながっていることもあります。

さらに、介護サービスで服薬介助に費やす時間が増えるということが金銭的な負担増となり、経済的にも影響を及ぼすことがあります。このように、有害事象や介護負担(服薬介助負担)増など、ポリファーマシーの問題は多岐にわたっていることがわかります。

※(廃用症候群とは、体を動かさない状態が続くことによって、心身の機能が低下して動けなくなること)

ポリファーマシーの解決方法

こんなに害があるのなら、今すぐにでも薬を飲まないようにしよう!と思うかもしれませんが、焦って自己判断で薬の利用を中止することはやめましょう。ほとんどの薬は必要があって処方されており、自己判断での服用中止は重大な副作用や事故につながることもあります。それでは、どのようにポリファーマシーの状態から脱するのか、いくつか解決方法をご紹介します。

自分に最も良い薬物治療を医師と一緒に検討する

使っている薬は必ず医師や薬剤師に伝えましょう

他のクリニックを受診するときや、他の薬局で薬をもらうときに、気を遣って今使用している薬の情報は伝えていない。という患者様がたまにいらっしゃるのですが、私たちはそんなことで焼きもちを焼いたりしません。正直に他で処方されている薬も報告しましょう。薬の重複や過量投与を防ぐ方法は、正確な情報を伝えることです。

むやみに薬を欲しがらない

たとえば風邪を引いたときに抗生物質を処方してもらえないと、がっかりされる患者様がいらっしゃいます。しかし、風邪の原因のほとんどはウイルスなので、抗生物質を服用しても効果は望めません。むしろ、下痢などの副作用や、薬剤耐性によって抗生物質が効かない細菌を増やしてしまう可能性があります。医師は必要性に応じて処方しているので、あれもこれもと、欲しがらないようにしましょう。

症状が治まっても伝えましょう

何か症状があるときには医師に訴えても、服薬によって症状が改善されたときには何も伝えないという方がいらっしゃいます。医師は患者様やご家族、介護者から訴えがないと、処方を中止しづらいことがあります。特に不眠、疼痛、便秘のように医師が直接観察し客観的に判断することが難しい症状は、「良くなった」という訴えが無いと、症状が継続していると判断されてしまう可能性があります。症状が改善されたのであれば、薬の減量や中止ができるかもしれません。不必要な服薬を減らすためにも、体調の変化については、医師、薬剤師にこまめに伝える習慣をもつと良いでしょう。

最後に、ポリファーマシーの問題を抱えておられる患者様や介護者が今すぐにできる行動は、いたって簡単です。服薬で困っているときには相談するということです。薬のことを医師に直接伝えづらいという人がいますが、患者様や介護者がつらい思いをして服薬することを望んでいる医師は一人もいません。

また、薬剤師に相談するのも効果的です。薬剤師は日常的に医師に問い合わせをしているので、患者様と医師の仲介となることに慣れている職種です。さらに薬剤師に相談することで、医師と一緒に最も良い薬物治療の検討をしてくれることもあります。

私が薬剤師だから言うわけではないですが、薬剤師という職種をもっと上手に利用していただきたいなと日ごろから思っています。処方せん無しでも気軽に立ち寄れる薬局、頼れる薬剤師を味方につけて、無理や負担の無い服薬習慣を一緒に築き上げましょう。