みなさん、はじめまして。ふかつ歯科で摂食機能療法専門歯科医として勤務している深津ひかりです。

大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能治療学教室 准教授の野原幹司先生監修のもと、口腔ケアや摂食・嚥下(えんげ)などについて解説していきます。

今回は、高齢者の方に多い、誤嚥(ごえん)と誤嚥性肺炎について取り上げます。

介護の現場では、誤嚥=誤嚥性肺炎(誤嚥するとすぐに誤嚥性肺炎になる)と思われていることが多いですが、誤嚥をしても誤嚥性肺炎にならない方も多くいます。

そこで「誤嚥しても、肺炎にならない程度であれば良い」というアプローチをするために必要な理論を、みなさんに解説していきます。

(監修)野原 幹司

大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能治療学教室 准教授。NPO法人「摂食介護支援プロジェクト」理事。一般社団法人「日本在宅薬学会」理事。すべての誤嚥が肺炎につながるわけではない

気管や肺は、基本的に空気しか入らないようになっています。

しかしながら、時として食物や唾液が気管より深いところに入ってしまうことがあり、この現象を誤嚥といいます。

そして、誤嚥を繰り返すことにより起こる肺炎のことを「誤嚥性肺炎」といいます。

介護の現場では、誤嚥=誤嚥性肺炎になるという誤解があり、誤嚥している人は食べられない、食べさせてはいけないという判断のもと、禁食になっている患者さんが非常に多くみられます。

しかしながら、実際にはすべての誤嚥が肺炎につながるわけではなく、誤嚥をしていても肺炎にならずに過ごされている方は多く存在します。

みなさんもこれまでに誤嚥を経験したことがあると思います。

お茶などを飲んでいて、飲み込むタイミングがずれたりすると、ゲホゲホとむせて、止まらない咳に苦しい思いをしたことがあるはずです。

では、みなさんは誤嚥した後に肺炎になって困った、ということがあったでしょうか…?

おそらくなかったはずです。

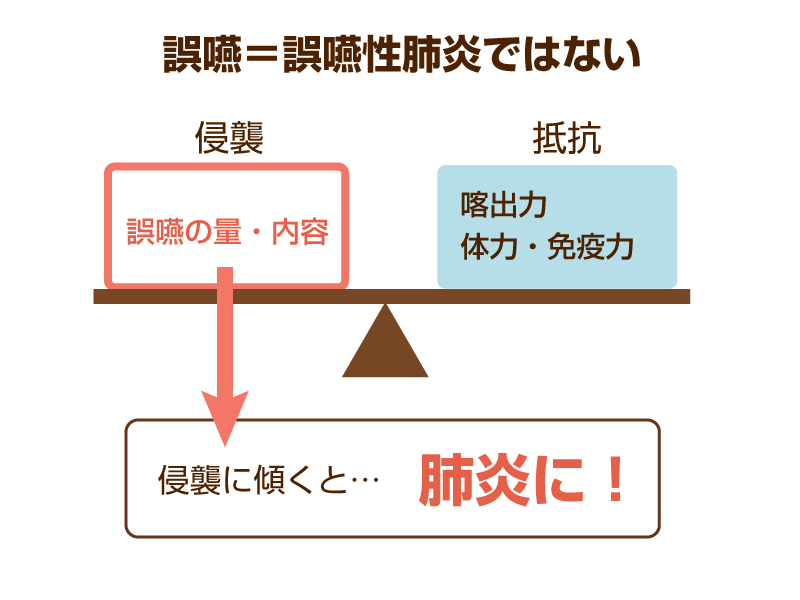

これはなぜかと言うと、もちろん誤嚥は誤嚥性肺炎の原因にはなりますが、誤嚥に引き続き肺炎を生じるか否かは、「侵襲(しんしゅう)と抵抗のバランス」で決まるからです。

侵襲とは、簡単に言うと体外から害を及ぼすものが体内に侵入すること、そして抵抗とは免疫力などによって体を守るために備わっている力のことです。

詳しく説明すると、以下の表を意味します。

| 侵襲 | 誤嚥物の量、性質(気管や肺に害を及ぼすもの)のこと |

|---|---|

| 抵抗 | 呼吸・喀出(咳や痰などで吐き出す)機能、免疫力のこと |

誤嚥をしても咳や痰などで吐き出すことができたり、免疫力があれば肺炎を生じるリスクは少なくなります。

つまり、バランスが侵襲に傾くと誤嚥性肺炎になりやすく、抵抗に傾くと誤嚥性肺炎になりにくくなるのです。

一方、咳や痰などで吐き出す力が弱く、抵抗力も低下した患者さんの場合、例えば肺の機能が低下した高齢者、喫煙者、肺結核後遺症の方などは、軽い誤嚥であっても肺炎になりやすいです。

これらのことから、誤嚥性肺炎を予防するためには、①侵襲の軽減と、②抵抗力の向上の2方向からのアプローチができることがわかりますね。

ここからは、侵襲を軽減するためのアプローチを紹介していきます。

侵襲を軽減するアプローチとは

- 誤嚥量の軽減

-

誤嚥の量を減らす方法には、嚥下訓練や食事介助をすることが挙げられます。

誤嚥がある患者さんでは、誤嚥性肺炎の予防として胃ろうが造設されることがありますが、それも食事による誤嚥の量を減らすことが主な目的です。

間違ってはいけないのは、これは誤嚥=誤嚥性肺炎という考えに基づいたものではないということです。

あくまでも重要なのは、誤嚥の回数を0にして誤嚥性肺炎を減らすのではなく、誤嚥の量を減らすこと。

そのため、患者さんやご家族に経口摂取の希望がある場合には、必要な栄養摂取は胃ろうから行い、患者さんが食べたいものは摂取量を限って食べるということを積極的に行っていきます。

- 誤嚥物の性質改善

-

誤嚥物の性質を改善する方法は、刺激物の誤嚥を避けるのも選択肢のひとつですが、重要なのは口腔ケアです。

唾液中には、口腔内の細菌が大量に含まれています。

特に、高齢者の場合には、口腔内にう蝕や歯周病の原因菌に加えて、肺炎の原因菌で最も多いとされている肺炎球菌が存在する場合があります。

そこで重要なのが口腔ケアで、唾液中の細菌数を減らすことにより、唾液を誤嚥したときの侵襲を軽減することができるようになります。

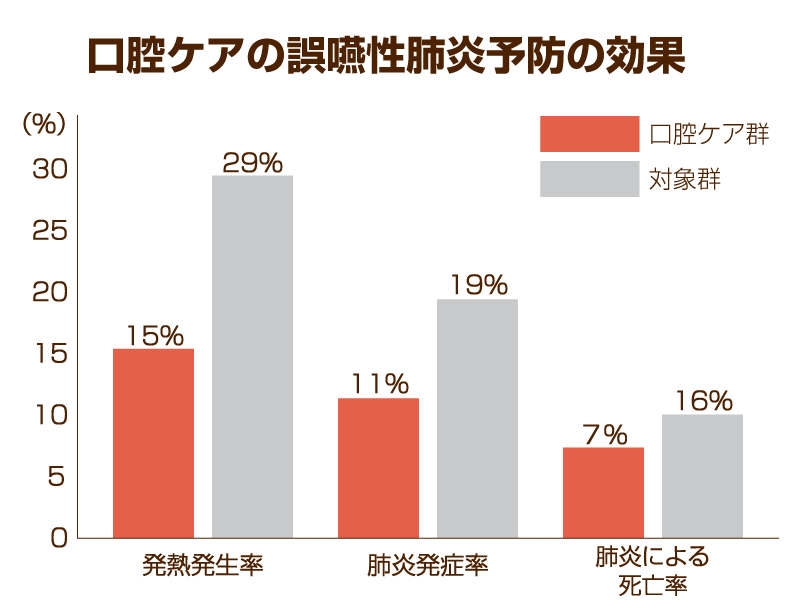

実際に口腔ケアを行って、誤嚥性肺炎の発症率が低下することが、大規模な比較研究で明らかになっています。

具体的に、その研究内容をご紹介しましょう。

研究では、特別養護老人ホーム入居者を、①口腔ケア群(毎日の従来通りの口腔清掃に加えて、週に1~2回歯科医師や歯科衛生士による清掃を行う)と②対象群(毎日の従来通りの口腔清掃のみを行う)に分けました。

上記のグラフは、のべ2年間における、口腔ケア群と対象群の「7日間以上の発熱発生率」「肺炎による入院率」「肺炎による死亡率」を示したものです。

結果、口腔ケア群は対象群に比べて、発熱発生率、肺炎発症者率、肺炎による死亡率、すべてにおいて下回ったのです。

- 胃食道逆流の予防

-

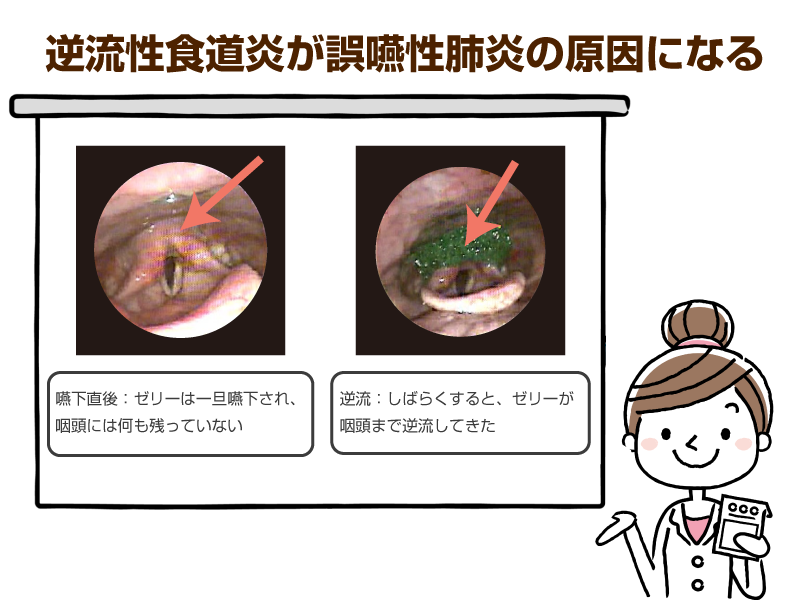

胃の内容物が食道に逆流することを胃食道逆流と言いますが、その逆流物が食道にとどまらず咽頭(のど)にまで到着し、その逆流物の誤嚥によって肺炎を生じることがあります。

逆流物は胃酸などの刺激物を含んでいるため、少量の誤嚥でもバランスが侵襲に傾き、肺炎になる場合があります。

高齢者は、食道や胃の働く機能が低下するため、逆流が増えると考えられていますし、猫背の方も逆流は多いとされています。

また、胃ろうの方も、食道の機能が低下しやすく(廃用)、逆流が起こりやすい状態になっています。

そのため、胃ろうの方は、「食べていないから肺炎にはならない」と勘違いされている場合がありますが、経口摂取をしていなくても誤嚥性肺炎のリスクはあるのです。

このような方においては、胃食道逆流の予防として、栄養剤の半固形化、食後水平位の禁止、満腹を避ける(少量頻回)などが実施されている場合があります。

また、胃ろうであっても食道の廃用予防(使わなくなることを予防すること)のために、あえて経口摂取させることも逆流予防に有効であると考えられています。

最後に一言

今回は、侵襲と抵抗のバランスを崩さないという理論に基づいて、誤嚥性肺炎の予防方法をお伝えしました。

施設や在宅で過ごされている慢性期の患者さんのなかには、誤嚥しながらも肺炎にならずに過ごされている方が多く存在します。

このような方々については、「誤嚥しないこと」を帰結にすると、これまで食べられていた物が食べられなくなり、食べる楽しみを奪ってしまうことがあります。

「誤嚥しても、肺炎にならない程度であれば良い」という考えのもとアプローチし、経口摂取を続けられる方を増やしていくことが施設や在宅では求められています。

みなさんもぜひ、理論に基づいた誤嚥性肺炎の予防に取り組んでみてください。