現在、日本には働きながら在宅介護をしている、いわゆる「ビジネスケアラー」が約300万人いると推計されています。

また、子育てと親や親族の介護が同時期に発生する「ダブルケア」や、18歳未満の子どもがケアを担う「ヤングケアラー」も年々増加しています。

このような家族介護者が介護離職に陥ったり、自身の限界を迎えたりすることを避けるためには、制度等を有効活用することが大切です。

そこで今回は、自治体や民間で広がる介護と仕事の両立支援についてご紹介いたします。

在宅介護を担う人の現状

厚生労働省の「介護保険事業状況報告」によると、要介護(要支援)の方は全国に約701万人、そのうち在宅でサービスを受けている方は508万人となっています。

また、「国民生活基礎調査の概況-世帯構造別にみた要介護者等のいる世帯の構成割合の年次推移」では、在宅介護を受けている方の約75%は家族による介護を受けていることが明らかになっています。。介護者の内訳は「配偶者」が23.8%、「子」が20.7%、「子の配偶者」が7.5%となりました。

特に注目したいのが「子」や「子の配偶者」による介護です。

現在65歳以上の高齢者の「子」になるので、おおむね30~50代になると考えられます。この年代は当然仕事をされている方も多く、仕事と介護を両立しながら対応しています。

このように、働きながら介護をされている「ビジネスケアラー」は約300万人とも推計されています。うまく両立できていれば問題ありませんが、やむなく仕事を辞める「介護離職」に陥るケースも年間約10万件生じていることが分かっています。

また、子育てと親や親族の介護が同時期に発生する「ダブルケア」や、18歳未満の子どもがケアを担う「ヤングケアラー」も年々増加しています。

自治体で行われている支援制度の例

在宅介護はゴールがなかなか見えません。そのなかで、家族介護者をどのように支援していくかは大きな課題となっています。

そこで今回は、私が勤める町田市を例に、在宅での介護者向けのサービスをご紹介したいと思います。

家族介護者教室、家族介護者交流会

町田市では、在宅で高齢者の介護をされているご家族を対象に、介護方法などを学ぶための家族介護者教室や、悩みを語り合ったり情報交換をしたり、介護技術・介護用品の紹介などを行う家族介護者交流会を開催しています。

家族介護者教室では、介護技術を学べるものから、介護者が心身共にリラックスできるような企画まで幅広いテーマを取り扱っています。

たとえば、「紙おむつの使用方法とあて方」と題する教室では、おむつやパッドの使い方や、ケアを拒否する要介護者への対応の仕方などについて、おむつ業者と現場の専門職が説明しました。

また、安全安楽かつ少ない負担で行える介助方法などを直接教える実践的な教室などもあります。

ほかにも以下のようなテーマの教室が開催されてきました。

- 排泄ケアのお悩み解決講座

- フレイル予防は食事から。~知らない間に陥る「低栄養」を防ごう!~

- 口腔の健口を保って健康に。

- 終活 ~人生会議~突然やってくる「もしも」を考えてみましょう!

- 介護者の癒しと健康について

- 紅茶でリラックス&交流タイム

突然家族が要介護になった場合、知識がない状態でいきなり介護にあたることになります。その場合、うまく介護ができずに悩む方もいらっしゃるかもしれません。家族介護者教室はそんな方の力になってくれるはずです。

在宅訪問理美容の支援

町田市では、理容店や美容院に行くことが難しい要介護度4・5の方向けに、在宅訪問理美容券の配布を行っています。これは在宅訪問理美容理容店または美容院の施術者がご自宅を訪問して理美容サービスを行うサービスであり、年間6回まで使用することができます。

要介護度4・5の場合、家族介護者が理容店や美容院に連れていくのも一苦労なことも多いでしょう。ですが、このサービスを活用することで、少なくとも2カ月に1度は髪を整えることができます。

ダブルケアやヤングケアラーへの支援

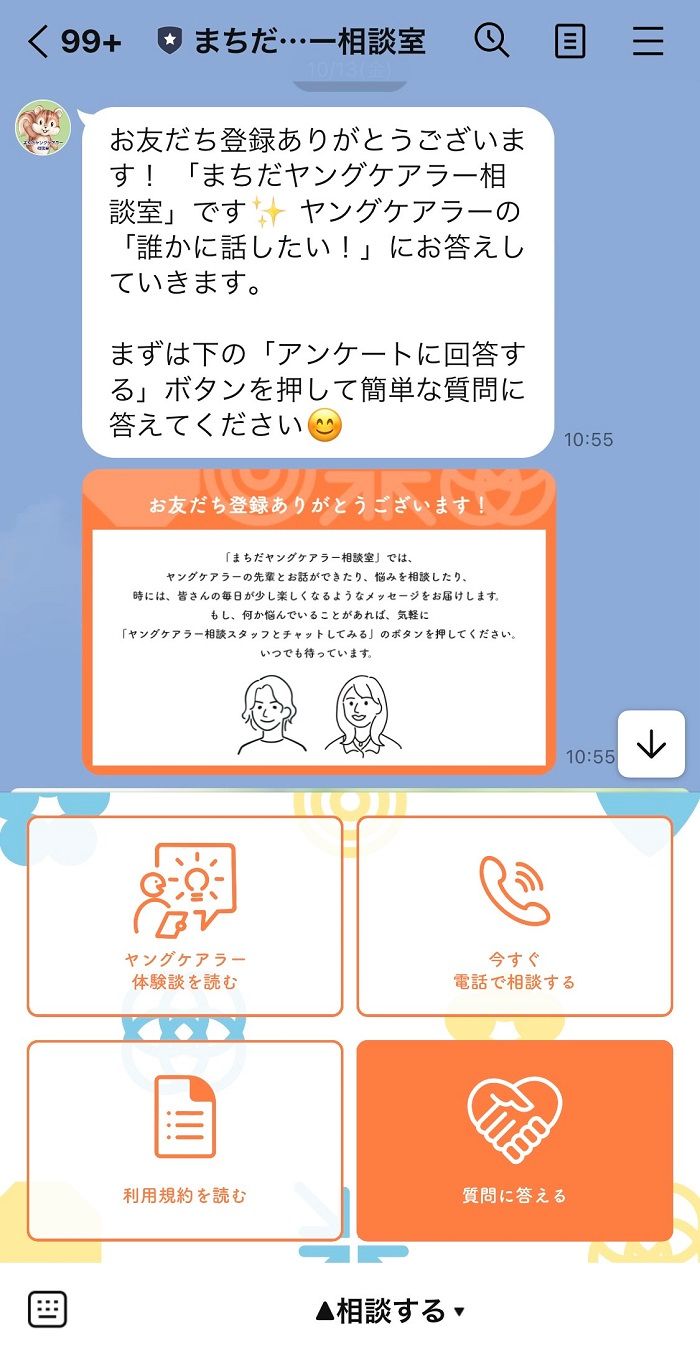

町田市は2023年10月、市内に住むヤングケアラー向けに、LINEでの「まちだヤングケアラー相談室」 を開設しました。

※「まちだヤングケアラー相談室」実際の画面

LINE上で友だち追加をすると、家族の介護をしていく中で感じた不安を元ヤングケアラーの先輩に直接相談できるほか、先輩たちの体験談やコラムを見ることができます。自分はヤングケアラーなのかもしれない」と思いはじめた方も、気軽に相談できる仕組みになっています。

ダブルケアについても、町田市にある子どもセンターと高齢者支援センター(包括支援センター)が連携・協働しながら対象者の早期の支援体制の構築に努めています。

今回は町田市を例に挙げましたが、こうした介護者支援はお住まいの各市区町村でもさまざまな事業を行っています。どんな支援事業があるのかを知っておくと、困ったときに役立つことでしょう。ぜひ自治体のホームページや窓口で相談してみてください。

積極的な情報収集を!

このように、在宅で介護を担う介護者の支援についてはお住いの地域で、それぞれ展開されていますが、なかなか周知が進んでいません。この制度を知っていたら介護離職しなくても良かったと思われる例もあります。

介護はいつ始まるか、いつ終わるのかもわかりません。ある日突然自分自身に介護が必要な状況になるものです。

各市区町村には、名称は異なるものの必ず相談窓口が整備されていますので、まずは「民間や自治体による支援制度がある」ということを知っておいていただければと思います。