株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。

今回は「介護×認知症」第60回・第62回と続いた認知症の状態にある方の「家に帰りたい、家に帰る」から見えてくる『意思と行動』を題材とした支援についての完結編です。

介護施設で働いている方だと、利用者さんに「帰りたい…」と言われることがありますよね。

この言動は「帰宅願望」と呼ばれ、よく「問題行動」として扱われますが、認知症の方が家に帰ろうとする言動や行動を、僕たちは本当に問題視するべきなのでしょうか?

施設を自宅だと認識するのは難しい

僕がホーム長を務めていたグループホーム(認知症対応型共同生活介護)の入居者さんの中にも、「家に帰る」と言ったり、帰宅行動をとったりする方がいました。

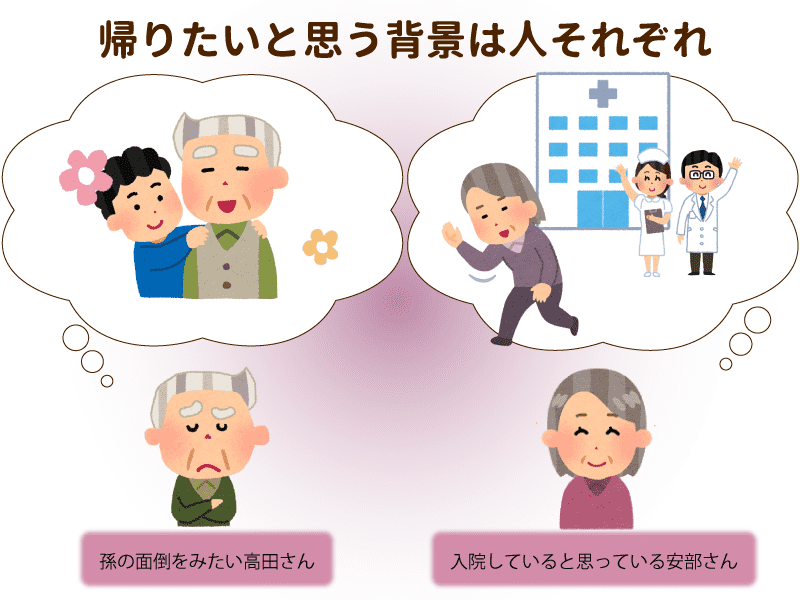

例えば、部屋の荷物を風呂敷に包み、玄関に向かう高田さん(仮名:男性)。

職員が声をかけると、「孫の世話をしなきゃいけないからよお。俺は帰るよ」と言って外出します(もちろん職員が後を追います)。

そして病院に入院していると思っている安部さん(仮名:女性)。

「もうどこも悪くない。息子が待っているから帰る」と言って外出を試みます。

高田さんと安倍さんは自らの意思でグループホームに住まいを移したわけではなく、僕も含めた周囲の人々によって住まいをグループホームへ移されました。

そんな経緯を踏まえると、「グループホームを家だと本人に認識してもらおう」なんて、おかしな話ですよね。

いくら笑顔で「ここを自宅だと思ってくださいね」なんて伝えても、本人たちにしてみたら「無理やり連れてきておいて何言ってるんだ」と思われてしまうのが、経緯として正しいのです。

また、グループホームを含む入居型施設は部屋がたくさんあり、リビングや廊下もかなり広いですよね。

そんな施設の中を、赤の他人である他の入居者さんや職員が行ったり来たりしています。

認知症の方からすると、どう考えても一般的な住居とはかけ離れた、違和感だらけの環境なのです。

それなのに「ここがあなたの家ですよ」と言われたところで、住まいを移された認知症の方にしてみたら「ここが家だなんて思えるか!」という心境になって当然です。

経緯、環境のことを置き去りにして「ここが自分の家」だと認識してもらおうとするのは、支援者側からの一方的な押し付けだと言えます。

だからこそ、介護施設であっても「誰しもが当たり前のように送っている日常生活」ができるように支援をすることで、「自宅みたいだな」「ここも悪くないな」と本人に感じてもらえる場所にすることが大切だと僕は思います。

帰宅願望は問題行動?

そもそも認知症の方が「家に帰りたい、家に帰る」という言ったり、帰宅行動をとることは本当に「問題行動」なのでしょうか。

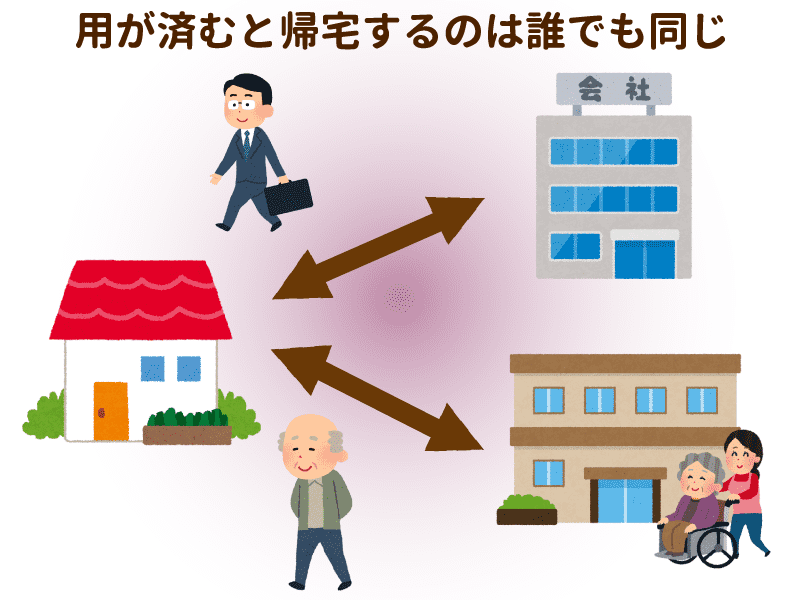

人が家から出て、家に帰るときのルーティンについて考えてみましょう。

「人は自宅という生活の拠点を持つ」→「何らかの目的(仕事・買い物・遊び・恋愛・交流など)があると自宅から外に出る」→「目的を達成する、あるいは自宅に目的があると自宅に帰る」。

私たちは、日々このルーティンを繰り返しています。

つまり私たちにとって「家に帰ること」は願望でも欲求でもなく、当たり前のこと、自然に行っていることなのです。

そもそも目的を達成したのにいつまでも家に帰らないでいると、かえって周囲の方々に「大丈夫?」と心配されると思います。

しかし認知症の方が「家に帰りたい」と訴えたり、「家に帰る」という行動をとると「帰宅願望」と呼ばれ、「問題行動」とされてしまうのです。

このように帰宅願望を含む認知症の行動・心理症状は、「人として当たり前のことをしている」という認知症の方を中心とした視点を持ち、捉えることが大切です。

この視点を持っていないと、認知症の方の言動を何でもかんでも問題ある症状と捉えしまいやすくなります。

問題のある症状だと認識してしまうと、「症状を緩和しよう、コントロールしよう」という考えに陥り、「○○療法」「○○ケア」にばかり目が向きやすくなると思います。

「当たり前」を「症状」として捉えてしまう支援職の方からすれば、「○○療法」や「○○ケア」は何でも解決してくれる、魔法のように思えるからかもしれません。

2つの支援方法と具体例

僕が所属していたグループホームでは、認知症の方が施設にいる目的がなくなったときに「家に帰る」と言ったり、帰宅行動をとることを「人として当たり前の意思や行動」という視点で捉えていました。

そして「本人が施設にいたいと思える目的づくり」を、2つの支援方法でつくっており、「必然性をつくる支援」と「場面転換する支援」と呼んでいました。

例えば、先ほど紹介した高田さんと安倍さんの場合、このような支援になります。

- 高田さんのケース

-

「孫の世話をするために帰る」と言って外出した高田さんのケースでは、「お孫さんの面倒はお嫁さんがみている」と職員が繰り返し説明しました。

そして「お嫁さんがみている→安心できる→それなら施設に泊まる」という考え方に必然性をつくりました。

さらに「今日は晩酌でもして、ゆっくりしていって下さい」と伝えたり、お酒を目にしてもらったりすることで、帰るという意識から本人が好きな晩酌に意識を向けてもらいました。

- 安部さんのケース

-

病院にいて用事が済んだと思っており、外出を試みた安部さんのケース。では、職員が「息子さんが安倍さんの身体を心配していて、もう少しリハビリを頑張ってほしいと言っていた」と伝えました。

そして「息子が心配している→ここでリハビリを頑張る」という必然をつくりました。

最後に一言

家に帰りたいと言うこと、家に帰ることは人として当たり前です。

説得するのではなく、「ここに留まろう、ここに居よう」と本人が実感できる目的をつくること・見つけることに力を注ぎましょう。