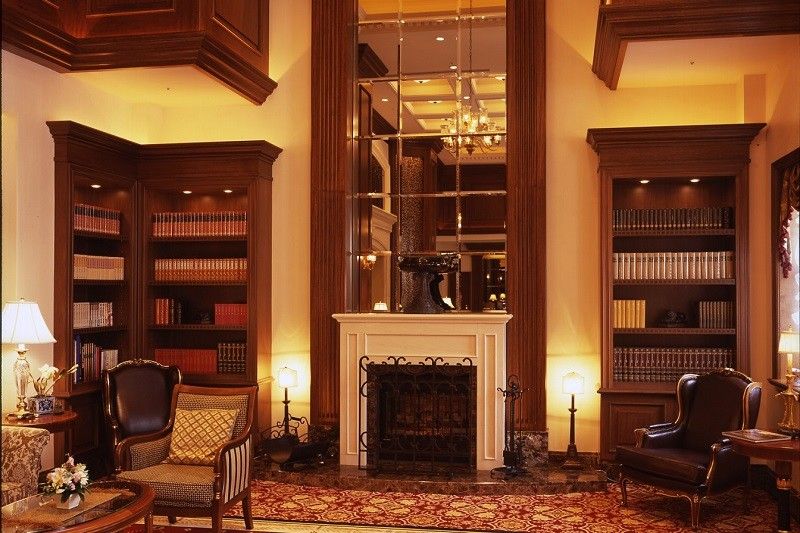

病院・クリニック併設の施設特集

持病がある方や健康に不安がある方こそ、病院・クリニック併設の施設は大きなメリット

高齢になればなるほど、持病があったり、健康状態に不安を抱えたりする方が増えるのは当然のこと。介護施設への入居にあたって、健康に関するサポート体制の充実した施設選びをしたいなら、病院やクリニックを併設した施設がオススメです。日常的にドクターによる治療や看護師によるケアを受けることができ、いざ容態が急変した場合も迅速に処置してもらえるというメリットがあります。緊急時の対応だけでなく、日々の健康管理や診療、治療などにも便利な病院・クリニック併設タイプの施設なら、医療面でのサポートも充実しているので安心して毎日を過ごせます。

定期的な検診だけでなく、万が一のときにもすぐに受診できる

高齢になるとなにかしらの持病を抱えているケースが多く、普段から病院やクリニックに定期的に通院していることも決してめずらしくはありません。持病が糖尿病だけの場合もあれば、糖尿病に高血圧、腎臓病(人工透析)など複数の病気をもっていることも。持病が増えれば増えるだけ健康管理にはかなりの注意が必要です。

高齢者の健康上の問題点は持病だけではありません。一度脳梗塞を起こした方のなかには、再び同じ場所で脳梗塞が発生することもあります。高血圧であれば血管系の病気を起こす可能性も高まります。健康面に不安をもつ高齢者にとって、老人ホームに病院やクリニックが併設されていることは大きな安心につながります。

認知症を発症し、自身で健康管理がきちんとできない高齢者も、病院・クリニック併設の老人ホームに入居すれば問題点も解消できます。定期的に健康診断を受けることで医師や看護師が小さな変化に気付き、早めに対応可能です。認知機能の低下で本人の病気の自覚がなくても、血液検査やMRI検査で病気の早期発見も期待でき、早めに治療をはじめることもできます。急変時にはそのつど医師が診察をおこない、適切に対応してくれる安心感はやはり格別です。

病院・クリニック併設の老人ホームは、老人ホームと同じ建物内に病院が開設されているケース、また病院と老人ホームが渡り廊下でつながっているケース、老人ホームと同じ敷地内に病院が開設されている場合など、入居者がすぐに診察や定期健康診断を受診できるように配慮されています。渡り廊下でつながっている場合は、夜中でも雨や雪の日でも、さらに車椅子やストレッチャーを利用した場合であってもスムーズに病院に搬送できるメリットがあります。クリニックは日曜日や祝日がおやすみのところがほとんどですが、病床数の多い大規模総合病院と老人ホームが提携していれば24時間365日、いつでも診察が受けられる安心感があります。

病院・クリニック併設の老人ホームは医療法人が運営していることが多く、医療面はかなり充実しています。そのかわり、ほかの老人ホームにくらべて、月額利用料や入居一時金が割高になっていることが多い傾向です。安心して暮らすための対価として考えるべきでしょう。

老人ホームに併設された病院に入院していた患者が、退院後にすぐに併設の老人ホームに入居できるのも、医療体制が強化された老人ホームの魅力であり強みです。病院を退院したあと、入居できそうな老人ホームを見つけることができずに病院を転々とする例もありますが、病院と老人ホームが相互に提携していれば「退院後の行き先がない」と心配することも少なくなります。これは精神的な安定につながります。

総合病院と提携している老人ホームなら、人工呼吸器や人工透析、中心静脈栄養(IVH)患者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者など、一般的な老人ホームでは受け入れがむずかしい高齢者も、安心して入居できます。

病院・クリニック併設の介護施設は少ないのが現状!?

医療面での安心感がとても大きな病院・クリニック併設の介護施設。やはり大きなメリットは、入居者の急な体調変化に対して迅速に対応できることでしょう。高齢者の場合、昨日は体調が良くほかの入所者と元気にレクリエーションを楽しんでいたとしても、明日は急に体調を崩し、ベッドで一日中横になることもあります。そんなとき、病院やクリニックが併設されていれば、医師が本人の居室を訪問して診察してくれることも可能です。さらに容体が悪いようなら、施設の整った大きな病院に検査や入院ができるようにすぐに手配してくれます。健康面に不安を抱えている高齢者にとって、医療面が充実した老人ホームはとてもありがたいものです。

老人ホームは3大介護(食事・入浴・排泄)と生活支援を行っていればいい、という時代もありましたが、今は利用者も増えてニーズも広がり、さまざまなケースに柔軟に対応できなければ生き残れなくなりました。身体介護と生活支援だけではなく、手厚い医療面のケア、心のケア、生きがいづくり、ほかの入所者との触れあいなど、プラスアルファのサービスを加え、老人ホームの特徴や魅力を発信していかなければほかの事業所との競合に勝てません。老人ホームの運営側にとっては厳しい時代となっています。「費用は少々高くなってもいいから、医療面を充実させてほしい」というニーズも当然ありますので、その声ににこたえるべく誕生したのが病院・クリニック併設の老人ホームなのです。

では医療体制の充実した老人ホームは、一体どれくらいあるのでしょうか?

全国に9,000か所以上ある老人ホームのうち、病院・クリニック併設の介護施設は約563か所。全体の6%程度にとどまります。そのなかでもとくに病院・クリニック併設の老人ホームが多いのが大阪府の60か所。つぎが東京都の49か所、神奈川県の47か所、福岡県の42か所、愛知県の30か所、千葉県の27か所、埼玉県の25か所、北海道の22か所とつづきます。政令指定都市のある地域(人口の多い場所)には病院・クリニック併設の老人ホームが多く開設している傾向です。都市部に住んでいる方には喜ばしい状況ですが、裏がえして考えれば、地方には医療体制のととのった老人ホームが少ないということにもなります。

病院やクリニックが併設された老人ホームだけではなく、距離は少し遠くても提携する病院があり、入所者が急変した場合にすぐにオンコールで医師や看護師が駆けつけてくれる老人ホームも安心して入居できます。特定の持病をもつ高齢者は、老人ホームの入居前にどこまで医療面の対応が可能かを、じっくり打ち合わせると安心です。

人工呼吸器、簡易人工呼吸器の患者は受け入れ不可でも、在宅酸素療法の患者は受け入れ可能な施設もあります。一般には受け入れがむずかしい人工透析患者や中心静脈栄養(IVH)患者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者も、提携しているクリニックや病院で治療が受けられる場合は入居できる場合ももちろんあります。「人工呼吸器の患者だから……、人工透析だから……」と老人ホームへの入居をあきらめる必要はありません。

日常的な医療行為が必要な高齢者こそ病院併設の老人ホーム選びを

高齢になると糖尿病や高血圧症、腎臓病、床ずれ、結核、肝炎、認知症、パーキンソン病、うつ病、統合失調症、リウマチ・関節症、骨粗しょう症、心臓病、狭心症、動脈硬化など、さまざまな持病をもつ可能性が高くなります。このなかでも日常的な医療行為が必要な高齢者には、きめ細かい医療ケアサービスが受けられる「病院・クリニック併設型の老人ホーム」がおすすめです。

糖尿病でも服薬と通院で血糖値をコントロールできる患者と、インスリン注射を1日に3回注射しなければならないうえに、認知症を発症しており自分で注射が打てない患者とでは、その深刻さにも違いがあります。後者の方がより医療・看護体制のととのった老人ホームを選択しなければなりません。

糖尿病以外にもさまざまな病気があり、とくに人工透析患者やストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設しているオストメイト、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者、中心静脈栄養(IVH)患者、人工呼吸器を使用している患者、結核、疥癬、鼻腔・経管栄養の患者は受け入れ可能な老人ホームが少ない傾向にあります。高い医療技術や管理が必要なのです。

病院やクリニックが併設された老人ホームなら、一般的に受け入れがむずかしい病気を患っていても、施設で対応できる可能性が高くなります。医療機関が同じ建物にある、渡り廊下で通える、歩いて数分の場所にあれば介護職員や看護師、家族が病院へ付き添いをする負担もかなり軽減されます。

介護施設の利用者が通院する場合、ひとりで外出できなければ介護職員や看護師に付き添ってもらうケースもあり、これを外出解除と呼んでいます。この外出介助も無料ではなく、介護保険でお願いしなければなりません。場合によっては介護保険の適用外になります。もし片道1時間以上かかる病院への通院を希望すると、看護にかかる時間を超えてしまい契約時間を完全にオーバーしてしまいます。外出介助にかかる時間を短縮するために、より老人ホームに近い病院へ変更してもらうこともあり得ます。

病院やクリニック併設の老人ホーム、提携病院が近くにある老人ホームなら、外出介助にかかる時間がゼロ、またはかなり短くなります。外出介助にかかる費用を心配し、病院を変更する必要はありません。この点でも病院・クリニック併設の老人ホームは有利と言えます。

犬・猫・ペット入居可の施設特集

介護施設に入居するからといって、長年生活をともにしてきたペットと離れ離れの生活になるのは淋しいもの。昨今ではペットとの生活が高齢者にとって好影響を与えるといった研究も進んでおり、無理に離れて暮らすことはありません。

ここでは、犬・猫・ペットと一緒に入居が可能な施設をご紹介。専用のドッグランがあったり、ペット専用のシャワースペースがあったりと、しっかりとした環境が整っている施設もたくさんありますよ。ただし、吠えたり噛んだりといった問題行動は他の入居者の迷惑になってしまうので、入居前のしつけはしっかりと!

アニマルセラピーはどのような効用があるの?

アニマルセラピーとは、別名「ペット療法」とも呼ばれる動物療法です。動物と触れ合うことで情緒が安定し、心身の健康を向上させる効能があると言われています。

動物との触れ合いが今までと違う環境で暮らすストレスを緩和し、孤独感を軽減した…という報告も。まだまだ研究段階ではありますが、認知症の改善にも効果があるという調査結果も出ています。

そのため、トレーニングやしつけを施された「コンパニオンアニマル」とともにボランティアが施設に訪問し、動物と触れ合える場を設ける「動物介在活動」も活発です。

「ペット不可」となっている老人ホームでも、このような動物をふまえたレクリエーションチームを定期的に招いている所もあり、今注目を集めている施設形態となっています。

小型犬は可、中型犬・大型犬は不可というケースが多い?

大事なペットと一緒に暮らせるペット可の老人ホームですが、すべてのペットに対応しているかどうかは事前の確認が必要です。猫や小型犬は入居OKでも、中型犬や大型犬は不可となっている老人ホームもあります。

大型犬になると鳴き声がうるさい、ほかの住人に迷惑をかける可能性があるなどが理由のよう。お部屋で飼えるかどうかはペットの体の大きさにもよるため、あまりにも大きな犬は入居できない可能性が高いと思った方が良いでしょう。ただし、すべての老人ホームで中型犬・大型犬の入居が断られるかというと、決してそういうわけではありません。

少数派とはいえ、ドッグランなどのペット専用設備がしっかりした老人ホームもあります。大型犬との同居を考えて設計された施設であれば「大型犬だから」という理由で入居を拒否されることはありません。ペット可の老人ホームでも中型犬・大型犬の受け入れ可能かどうかは「情報収集」次第です。

ペットとともに老人ホームへの入居を望むのであれば、早いうちから老人ホームの情報を集め、いざという時にすぐに申し込めるようにしておきましょう。介護が必要になった段階で老人ホームを探すタイミングでは遅いかもしれません。早め早めの行動が大事です。

| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 |

|---|---|---|

| ミニチュア・ダックスフンド、トイ・プードル、チワワ、ミニチュア・プードル、マルチーズ、ポメラニアン、パグなど | 柴犬、アメリカン・コッカー・スパニエル、フレンチ・ブルドッグ、チャウチャウなど | ゴールデン・レトリバー、秋田犬、シベリアン・ハスキー、ブルドック、ドーベルマン、コリーなど |

ペット入居可の施設はに入るのが難しい理由

「入居後もペットと一緒に暮らしたい」という人が増えていることに比例し、「ペット入居OK」の老人ホームも徐々に増加しています。しかし、全国的に見てもまだまだ数は少ないのが現状です。

それでも一緒に暮らしている愛犬や愛猫とは離れたくないのもの。早めに「ペットOK」の老人ホームを探しておいて、空室状況などを確認しておくのがベストです。

ペット入居可能な施設ホームは問い合わせが多い

高齢者が歳を重ねるのと一緒に、愛犬や愛猫も歳をとります。「年老いたペットを引き取ってくれる人がいない」といった理由もあり、「老人ホームに入る場合はペットも一緒に!」という人が増えていることは自然とも言えそうです。

実際、老人ホームや地域包括支援センターなどに「ペットと入居できる老人ホームを探している」という問い合わせは増加の一途をたどっています。しかし、ペットと一緒に入居できる老人ホームはまだまだ数が少ないため、空室がない場合が多いのも事実。早めに予約をして、空きが出るのを待つのが現実的なようです。

ペットは入居できない老人ホームがやはり多数を占める

「ペット入居不可」の理由として、「動物アレルギーの入居者や動物が苦手な入居者がいる」が多く挙げられています。また、要介護状態が重くなると、入居者本人が散歩やペットの世話を行うのは困難。その場合、「誰が代わりに世話をするのか?」という問題も出てきます。

さらに、ペットの糞や抜け毛などの始末をするのが難しいとなると、衛生管理も施設のスタッフが行うこととなり、ペットたちの管理・世話を担当するスタッフが必要に。老人ホーム側の人件費問題も出てくるため、「ペット入居OK」と謳う老人ホームが少ないのが現状です。

ペットが入居可能な施設へ入居する前にはルール・規約の確認を!

「ペット入居OK」の老人ホームでは入居後のルールがいろいろと設けられています。ペットが苦手な人や動物アレルギーの人が困らないように、ペットを歩かせて良いエリアが決まっている施設や、「ペットOK」のフロアが限定されている施設も多いようです。

基本的にペットの世話は飼い主である入居者がします。施設スタッフによるサポートの範囲は老人ホームによって違いますので、事前の確認が必要でしょう。

また、「ペット入居OK」と謳っていても、トイレのしつけができていないペットや、あまりに吠える犬、一日中鳴いている猫などは入居が厳しい場合もあるようです。特に噛み癖があり、人に危害を加える可能性が高いペットは入居拒否される可能性も少なくありません。

料金面でも、月額利用料金に加えて「動物管理費」がかかる場合もあり、入居できるペットの大きさや種類が限られていることも。入居前に老人ホームやケアマネージャーに、詳しく聞いておく必要がありそうです。