はじめまして。理学療法士ブログ「リハ塾」を通じて専門的な体の知識を発信している、運動指導の専門家・理学療法士の松井洸です。

連載第6回目の今回は、要介護者に対する「介護中の腰痛に悩まされている方」に向けて、空いた時間で簡単にできて効果抜群な運動をご紹介いたします。

日本は世界一の腰痛大国 あなたも腰痛持ちですか?

腰痛は国民病とも呼ばれるくらい悩んでいる方が多く、日本人10人に1人が腰痛持ちというデータもあるくらいです。さらに、人口当たりに占める腰痛を訴える方の割合は世界の国々と比較しても1位という結果で、日本人特有の悩みといっても過言ではないくらいです。

私の勤めている病院にも、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症といった腰の疾患を持つ方が多く来院されます。

そのような方々にお話を聞くと、「最初は湿布と痛み止めを出してもらって様子を見てたんだけど…」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

湿布や痛み止めのようなその場しのぎの対症療法は腰痛を治すためのものではなく、結局のところ痛みを誤魔化しているだけです。その結果、上記で挙げたような疾患になるまで重症化してしまう方々が出てきてしまうのです。

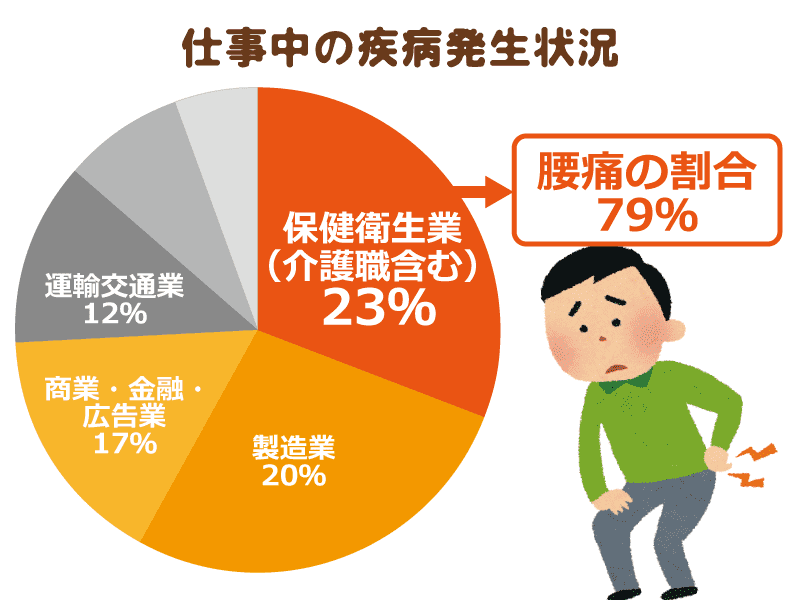

腰痛は、職業によっても発症する方に偏りが出ることも特徴であり、デスクワークなどの座ったままの姿勢が多い職業、飲食店や美容師など立ち仕事が多い職業、私の住む地域では長時間の畑作業によって腰痛となる方も多くいらっしゃいます。

そして、今回のテーマである、介護職や自宅で要介護者を介護している立場にある方々の腰痛も本当に多いです。

団塊の世代が高齢者となって高齢者人口が急増すると言われているこの時代、介護する側が腰痛を抱えたまま介護や仕事、家事、育児などさまざまなタスクに追われている現状で何年、何十年と生活していくことができるでしょうか?

すぐに疲弊しきってしまい、介護するどころではなくなるのは目に見えています。そのような事態になると、要介護者を介護する方々はどんどん減少…それでも要介護者は増えていくことに…。

このままでは確実に日本という国が回らなくなってしまいます。そうならないためにも、それぞれが自分の体をケアして腰痛になりにくい体を作っていく必要があるのです。

腰痛のメカニズム

ここでQuestion!みなさんは、なんで腰痛になってしまうか、その理由をご存知ですか?

- 「ずっと座ったままだったから」

- 「立ったままだったから」

- 「腰の力が弱いから」

- 「体の使い方が悪いから」

上記に挙げたような、長時間同じ姿勢でいる、腰の筋力が弱い、動作時の体の使い方が悪い、このような意見が多いかと思います

しかし、どれも抽象的で結局どうしたらいいのかよく分かりませんよね。

ずっと同じ姿勢をするなと言われても、職業によっては仕方のない方もいるし、たまに背伸びするくらいではあまり変わらなかったり。 腰の力をつけようと筋力トレーニングをしてみたが続かない、逆に痛みが強くなってしまったり。体の使い方といっても良い使い方が分からない。

どの意見も間違いではありませんが、具体的な解決策が分からないと結局腰痛を抱えた現状のまま変われません。

具体的な痛みの原因

- 筋肉が緊張して硬くなったまま力を抜くことができない

- →刺激に過敏になってしまい、わずかな刺激でも過敏に痛みを感じてしまう

- 筋肉が緊張して硬くなると血流が悪くなる

- →血流が悪くなると痛みを出す物質が血流の悪い部分でとどまってしまう

- 関節の回りの靭帯や筋肉が硬くなってしまい、関節の動きが小さくなる

- →関節の動きが本来もっている動きより小さくなってしまい、関節の動きの限界が小さくなり大きく動こうとすると痛みが出てしまう

- 関節の動きが悪くなると周りの関節にも影響を与える

- →股関節の動きが悪くなると近くにある腰は股関節の分まで動いてしまい、過剰な負担が腰にかかってしまう

「大腰筋」を上手く使いこなせるかが重要

前章で上げたとおり、腰痛の原因としてはいくつも挙げられますが、実は上記に挙げたどの原因にも共通する要素があります。

それは「大腰筋」と呼ばれる腰の筋肉です。

腰の深い部分に位置しており、いわゆるインナーマッスルと呼ばれる筋肉です。

インナーマッスルは関節を安定させる筋肉のため、この筋肉が本来の働きをしていれば腰に過剰に負担がかかり、痛くなるようなこともほとんどないはずです。

しかし、大腰筋は別名「達人の筋肉」とも呼ばれるくらいで、本来の機能を発揮できている方はかなり少ないです。

完璧は難しくても、次の章でお伝えするトレーニングを毎日少しずつするだけで腰にかかる負担を和らげ、だいぶ楽になるかと思います。

関節が安定してこそ、筋肉は本来の力を発揮できます。大腰筋が機能していない状態というのは、関節が不安定な状態で動いているということ。地盤がぐらぐらした土地の上に家を建てるようなもので、少しの揺れで簡単に壊れてしまいます。

それを防ぐには無理やり腰の筋肉を硬くして体を守るしかないので、結果として痛みが出てしまっているということです。

腰痛を治すためのトレーニング

大腰筋が機能すると、腰に必要以上に負担がかかることは防げるので、大腰筋のトレーニング方法を3つご紹介します。

- 仰向けでおこなう大腰筋トレーニング

-

- ①仰向けで両膝を立てる

- ②片足をお腹に引き付けるように曲げる

- ③できるだけゆっくりと足を床につける

- ④交互に10回ずつ繰り返す

- <POINT>

- 腰が反りすぎず、あばらの一番下が持ち上がらないようにお腹に力を入れる

- 呼吸は止めずにゆっくり深呼吸しながらおこなう

- 座ったままおこなう大腰筋トレーニング

-

- ①座った状態でみぞおちを触る

- ②みぞおちを触ったまま、腰を曲げ伸ばしする

- ③10回程度繰り返す

- <POINT>

- 痛みが出る場合は痛みのない小さい範囲の動きでも良い

- 呼吸は止めずにゆっくり深呼吸しながらおこなう

- 息を吐きながら腰を曲げ、吸いながら腰を伸ばす

- 立ったままおこなう大腰筋トレーニング

-

- ①肩幅に足を開いた状態で立つ

- ②両方のそけい部(ビキニラインの真ん中)を触る

- ③そけい部を触ったまま、お尻を後ろに突き出すようにしつつ体を前に倒す

- ④そけい部から体を起こすようにして元の位置に戻る

- ⑤10回程度繰り返す

- <POINT>

- 体を倒す時は腰は丸めず、目線は前を見たまま

- お尻を突き出すイメージとしては、遠くの椅子に座るようなイメージ

- 膝は曲がりすぎず伸びすぎず、足首より前に出ないように軽く曲げておく

- 太ももの裏が突っ張る感じがあればOK

- 元に戻る時は腰を変に反らさず、そけい部から起き上がる

本日のまとめ

いかがでしたか?湿布や痛み止めはその場しのぎの方法でしかないので、自分の体は自分で守っていく必要があることがお分かりいただけたはずです。

介護をする側は、心も体も辛いと感じることが多いかもしれません。ただ、介護者の健康は要介護者にとっての救いです。みなさんの健康を考える時間もぜひ設けるようにしましょう。

体を守るといっても決して難しいものではなく、今回ご紹介したような簡単な運動で十分です。

是非、本記事を読まれた方は今日からでも実践してみてください。自分も体が楽になるし、介護される方も喜んでくれるはずですよ。最後までお読みいただきありがとうございました!