こんにちは。理学療法士ブログ「リハ塾」を通じて専門的な体の知識を発信している、運動指導の専門家・理学療法士の松井洸です。

脊髄損傷では、「運動麻痺」「感覚障害」「自律神経障害」「排尿・排便障害」など、さまざまな障害が発症するため、日常生活のすべてを自立することは難しくなります。また、完全に元通りに改善するとは言えず、後遺症と付き合いながら生活を送る必要で、今後どのように生活していくのか?を考えることが重要なポイントであり、頭を悩ませる非常に難しいポイントでもあります。

本記事では、脊髄損傷の基本的な病態、症状、自立するために必要なポイント、リハビリテーションのポイントをまとめています。

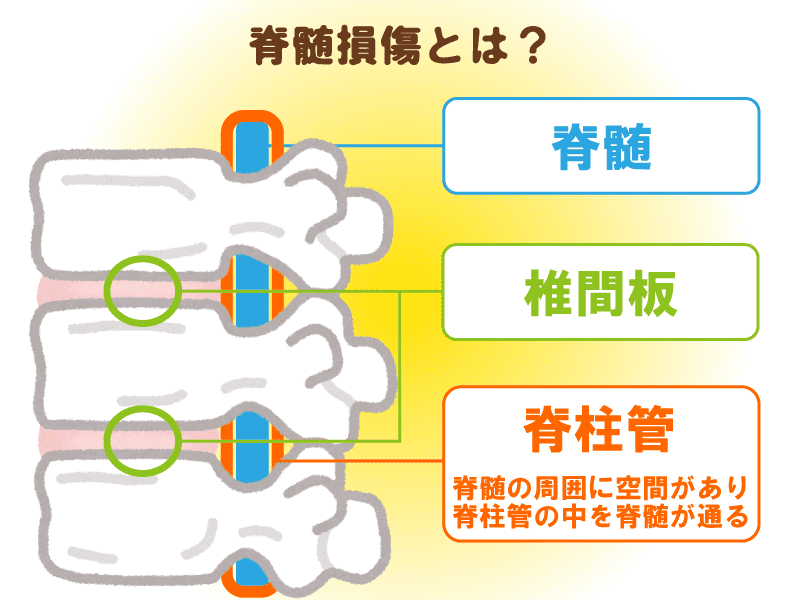

脊髄損傷とは?

脊髄損傷とは、背骨の後方には椎孔と呼ばれる輪っかのような空間があり、これが連なったものが脊柱管と呼ばれます。この脊柱管の中を脊髄が通っており、交通事故など強い外力が加わり、損傷すると脊髄損傷と診断されます。

また、交通事故以外にも脊髄腫瘍や椎間板ヘルニアなどによって、脊髄の炎症や血管の異常が起こると脊髄損傷と似たような症状を示すこともあります。

損傷すると、脊髄自体の出血と周囲の浮腫みによって、損傷した部位より下に麻痺が起こります。手足などを支配する末梢神経と違い、脊髄や脳などの中枢神経と呼ばれるものは一度損傷すると元通り再生することはありません。

受傷後早期は、出血や浮腫みが体に吸収されて引くことで、ある程度の麻痺の回復は認められます。それ以降は組織自体が再生することによって回復は見込めません。しかし、人間の体には損傷された神経回路に変わって新しく神経回路を構築して補うという能力が備わっています。

簡単なことではありませんが、この変わりの神経回路を構築、強化していくことで、長期的には運動機能の改善をしていくことは可能です。

身体麻痺の程度

大きく分けて、「完全麻痺」と「不全麻痺」のふたつになります。

完全麻痺は、神経伝達機能が完全に断たれている状態。損傷部以下の機能は完全に麻痺してしまいます。

不全麻痺は、脊髄の一部が損傷、圧迫を受け、一部の機能は残存している状態。同じ損傷部位で比べるなら、不全麻痺の方が一部機能は残存しているため、完全麻痺よりは受傷後の身体機能は高いですし、できる動作の幅も広いと言えます。

脊髄損傷では、この完全麻痺か不全麻痺なのかでその後が大きく左右される重要なポイントです。

脊髄損傷の身体機能

脊髄は首から腰の方まであり大まかに言うと、首や背中の脊髄は手の動き、腰の脊髄は体幹や足の動きに関わっています。

背骨を各部位で分けると、頸椎(けいつい)7個、胸椎(きょうつい)12個、腰椎(ようつい)5個というように、それぞれ首、背中、腰の骨に分けることができます。それぞれ、頸髄、胸髄、腰髄という対応します。

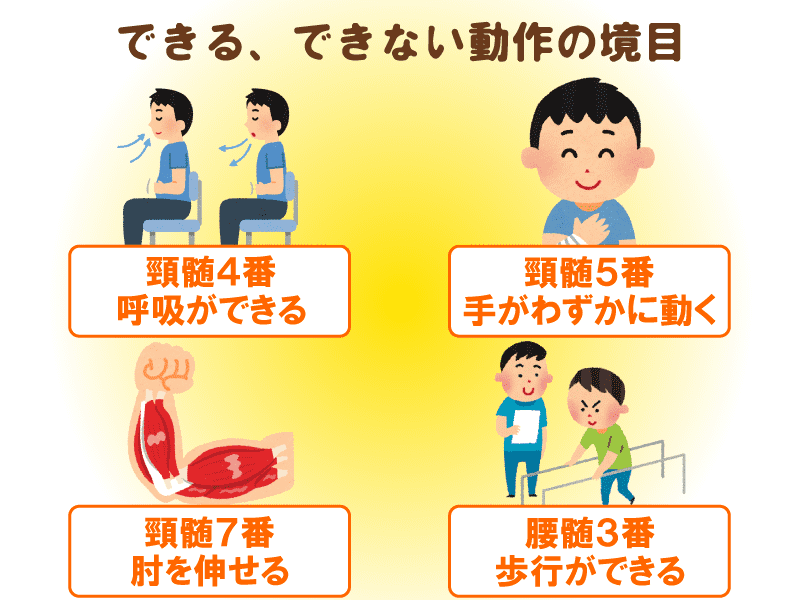

損傷された部位の下がすべて障害するため、損傷する部位が上になるほど障害はより大きくなります。頸椎の4番にあたる脊髄が損傷するのと、腰椎の1番にあたる脊髄が損傷するのでは、頸椎の4番の損傷の方が障害は大きくなるということ。腰髄が損傷すると足、頸髄が損傷すると手足と体幹の機能が障害されます。

損傷する部位によって身体機能が変わるというのがポイントであり、頸髄6番が損傷するのと頸髄7番が損傷するのでは、背骨ひとつ分違うだけでもできる動作が大きく変わります。各部位によってできる動作、できない動作について以下にまとめます。

- <頸髄1~3番>

- ・人工呼吸器が必要になる(呼吸をつかさどる横隔膜が機能しないため)

- ・起居動作(寝返り、起き上がりなど)、食事やトイレなどの生活に必要な動作はすべて介助が必要

- ・呼吸を使って操作可能な車いすは操作できる

- <頸髄4番>

- ・頭を動かす、肩甲骨を上に引き上げる動作が可能

- ・不十分だが呼吸は可能(横隔膜が機能するため)

- ・口や顎で操作可能な車いすは操作できる

- 横隔膜が機能するかどうかの境目となるのが、頸髄3番と頸髄4番。頸髄3番より上が損傷すると人工呼吸器が必要になってしまいます。

- <頸髄5番>

- ・腕を持ち上げる、肘を曲げる動作が可能

- ・車いす操作は可能だが、自力で乗り移りはできない

- <頸髄6番>

- ・手首を反らす動作が可能

- ・道具を使えば自力の乗り移りも可能

- 手首を反らす動作ができることがポイント。これができることで特殊な道具を使って食事をするなどが可能で、動作の幅が広がります。

- <頸髄7番>

- ・肘を伸ばす動作が可能

- ・寝返り、起き上がり、座位で移動が可能

- 肘を伸ばすことができるのがポイント。これによって、肘を伸ばして体を支える、寝返りなどができるようになるので、自分で動ける範囲が広がります。

- <胸髄1番>

- ・指、腕の動きが完全に可能

- <腰髄1番>

- ・わずかだが足を持ち上がることができる

- <腰髄2番>

- ・足を持ちあげる動作が可能、足を閉じる動きはわずかに可能

- <腰髄3番>

- ・足を閉じる動作が可能、わずかに膝を伸ばす動きが可能

- ・装具や杖を使って歩くことも可能

- 歩けるか動作の境目となります。

脊髄損傷のリハビリ

脊髄損傷に対するリハビリとしては、残っている機能を活かしつつ可能な限り動作を獲得、より生活しやすいように身体面はもちろん、環境面を整えることにあります。

損傷された部位に応じてリハビリ内容も変わりますが、理学療法士が行うリハビリにおいて、どの部位の損傷でも共通するポイントを以下にまとめています。

- 完全麻痺なのか不全麻痺なのか

- どちらなのかを把握した上でリハビリを進めます。完全麻痺であれば、損傷部以下は完全に機能しないのでそれを踏まえた上で、退院後の生活を考えなければいけません。

- 不全麻痺であれば、わずかながらも損傷部以下も機能するので、機能回復に時間をさきつつも退院後の生活レベルを、どこに位置付けるのかを考えて進めていく必要があります。完全麻痺では残っている機能を使って如何に動作を獲得していくか、不全麻痺では予後を予測し機能回復を目指しつつ、適切な補助具などを処方します。

- 自律神経の影響

- 頸髄の上の方の損傷では、運動機能や感覚とともに自律神経もやられています。そのため、血管の収縮・拡張、発汗、鳥肌を立てるといった機能が低下しているため、体温の調節や血圧のコントロールが難しくなります。

- 立位や座位など頭の位置が高くなる姿勢では、起立性低血圧を起こすリスクがあるため、血圧を管理しながら慎重に進めていく必要があります。また、体温調節も難しいため、衣類や布団なども配慮する必要があります。

- 呼吸機能へのリハビリ

- 脊髄損傷の方の二次障害として多いのが肺炎。頸髄4番の損傷の場合、横隔膜は機能するため自発的な呼吸は可能なのですが、腹筋や肋骨の周りを覆う肋間筋(ろっかんきん)の機能が不十分なため、呼吸機能が十分とは言えません。呼吸ができるできないではなく、生活する上で呼吸機能が十分なのかも考えるべきということです。

- リハビリとしては、横隔膜がより働きやすいように腹筋や肋間筋などが硬くならないようにします。

- 関節可動域運動

- 限られた機能で生活を送っていく必要があるため、関節の動きに制限があるとさらに動作が難しくなります。普段、私たちは当たり前のように関節を動かしていますが、脊髄損傷の方は自力で動かせない部分もあるので、その部分の関節はどうしても硬くなりやすいです。特に重要なのが、股関節と脊柱。

- 頸髄7番の損傷の場合、膝を伸ばして座って、肘で床を押して体を大きく前傾させて前に進むような移動方法をします。このとき、股関節や脊柱が硬いとその姿勢を取るだけでも難しく、動作を行うのが困難になってしまいます。

家でもしてあげられるリハビリ方法

理学療法士は上記のようなことに配慮しつつ、さまざまな方法でアプローチをしていきます。

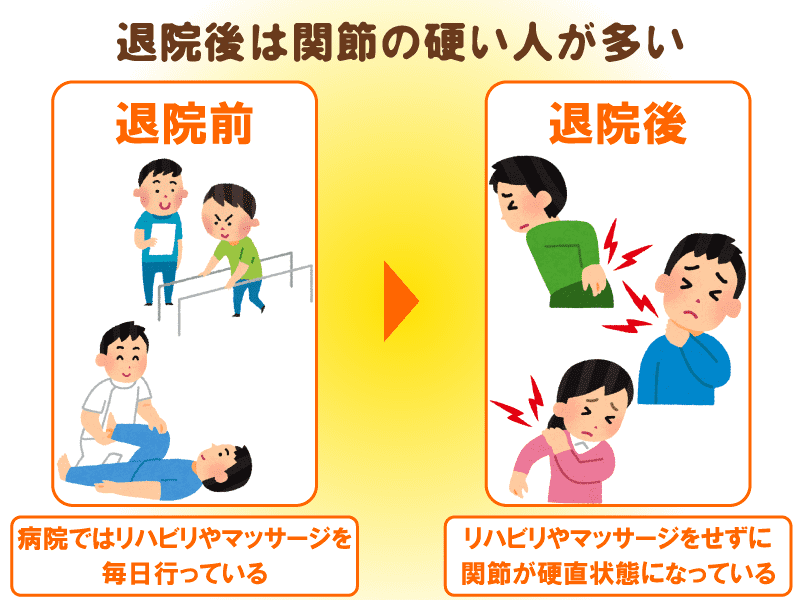

私が経験した例は、病院では毎日リハビリをするため、関節が硬くならずにすんでいたが、退院後に見る機会があると入院時よりかなり関節が硬くなっている方をよく見ます。

介護保険のリハビリなどサービスを利用することもひとつの手ですが、身近にいるご家族からもリハビリを手伝ってあげることも有効です。リスクが少なく、簡単におこなえるリハビリをご紹介します。

- 背骨周りの筋肉を活性化させるリハビリ

- 1.横向きに寝た状態となる

- 2.腰から首までの背骨の上を腰から順に、片手をパーにして置き、もう片手をグーにしてトントンと叩く

- <ポイント>

- 強く叩く必要はなく、気持ちいいくらいの強さで軽く叩く

- 腰から首までまんべんなく叩く

- 痛みがあるなどがあれば、その部位は無理に叩く必要はない

- 呼吸を楽にするリハビリ

- 1.仰向けに寝た状態となる

- 2.みぞおちに手を当てる

- 3.息を吐くのに合わせて軽く押す

- <ポイント>

- 息を吐くときに軽く押し、吸うときに手の部分を膨らませるよう意識してもらう

- 横隔膜は股関節の筋肉と隣接しているため、股関節のリハビリにもなる

本日のまとめ

強い外力が加わることで受傷する

損傷部以下の機能が障害される

完全麻痺と不全麻痺に分かれる

脊髄損傷のリハビリは残された機能を最大限に活かし、かつ、環境設定や装具などを用いて動作を得る

いかがでしたか?損傷された脊髄は回復することはありませんので、どのような方法を使って動作を獲得していくかがカギとなります。脊髄は回復しませんが、残った機能をうまく使って補うことは可能ですので、そこがわかっていただければと思います。

本記事を読むことで、少しでも力になれたら幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。