こんにちは。理学療法士ブログ「リハ塾」を通じて専門的な体の知識を発信している、運動指導の専門家・理学療法士の松井洸です。

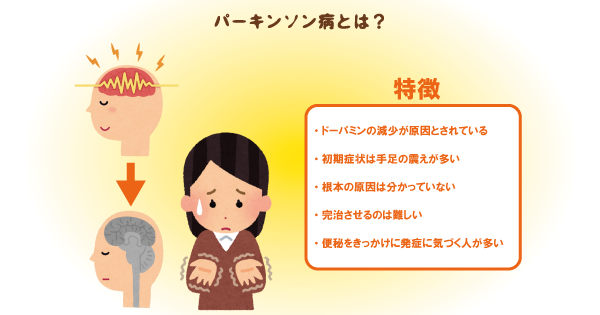

今回は、パーキンソン病の正しい知識というテーマで、まずはパーキンソン病がどのような症状を引き起こすのか、についてお伝えします。

パーキンソン病は進行性の変性疾患であり、骨折などの外傷と違って自然に治癒するということはありません。そして、パーキンソン病を発症する要因は未だに解明できていないのが現状です。

私は理学療法士なのでパーキンソン病の方のリハビリを担当する機会がありますが、人によって症状の程度はさまざまで、症状が軽く一人でも生活を送ることができる方から、寝たきりに近い状態で介護なしでは生活できないような方までいらっしゃいます。

最初にお伝えしたように、パーキンソン病は進行性の疾患なので症状が次第に進行していきます。しかし、パーキンソン病の病態、特徴を適切に理解して対応することで、リハビリを通してある程度までは予防できる可能性は大いにあります。

また、適切なリハビリを行うことで症状の進行を緩やかにし、ご自身の趣味や生きがいにしていることをより長く続けることができます。「より多くのパーキンソン病でお悩みの方々が楽しく質の高い生活を送ってほしい」、そのような想いで本記事を書かせていただきましたので、ぜひ最後まで読んでいただきたいと思います。

そもそもパーキンソン病ってどんな疾患?

パーキンソン病は、大脳の深部の大脳基底核という部分から放出される“ドーパミン”という物質の枯渇が原因とされる運動障害です。大脳基底核は脳の各部位への中継地点の役割を担っており、ドーパミンによってそれぞれの部位に大脳基底核を介して作用しています。

本来、ドーパミンが働くと脳の各部位に対して、その部位が活発に働く興奮性の作用とその部位の働きを抑える抑制性の作用をもたらします。

しかし、パーキンソン病ではドーパミンが不足するため抑制性の作用が強く作用してしまい、以下のような障害をもたらします。

- 運動スピードの保持ができない

- スムーズな動きができない

- 本来の順序で運動が遂行できない

- 新しい学習の獲得に悪影響が出る

- 感情の表出が上手くできない

- 意欲が低下する

- バランス能力が低下する

- 小刻みな歩行

- 足を踏み出す際にすくんでしまい、なかなか一歩が出せない

- 筋緊張異常が出現する

簡単にまとめると、身体機能面では体が硬く、動きが遅くぎこちになり、歩行に悪影響を及ぼすということ。心理・認知面では、喜怒哀楽といった感情表現に乏しくなり、活動意欲が低下してしまいます。また、パーキンソン病には上記の症状とは別に特徴的な4つの症状が存在しており、大きく分けて運動症状と非運動症状(4分類)に分けられるので、以下の症状を知っておいてください。

パーキンソン病の特徴的な症状

- 運動症状

-

- 振戦:安静時振戦、丸薬丸め運動(指で丸薬を丸めるような仕草)

- 筋固縮:鉛管現象(動かすと一定の抵抗感を感じる)、歯車現象(ガタガタと断続的な抵抗感を感じる)

- 無動

- 姿勢保持障害

- <非運動症状>精神系障害

-

- 抑うつ

- 認知機能障害

- 幻覚、妄想

- レム睡眠行動障害

- <非運動症状>自律神経障害

-

- 便秘

- 起立性低血圧

- 排尿障害

- 性機能障害

- 嚥下(えんげ)障害

- <非運動症状>睡眠障害

-

- 不眠

- 悪夢

- 覚醒リズム障害

- <非運動症状>感覚障害

-

- 痛み

- 嗅覚障害

これをお読みの方はどれか当てはまる症状はありますでしょうか?一つでも当てはまったらだめだとか、この症状があるから悪いということではなく、あくまでもどんな症状があるのか認識しているかどうかが重要。例えば、嚥下障害があると今後、誤嚥性肺炎などの疾患になるリスクがあります。では、それを見越して何をしたらいいのか?今から考えておくことで対策を考えられるので、症状を把握しておくことは非常に有益なことです。

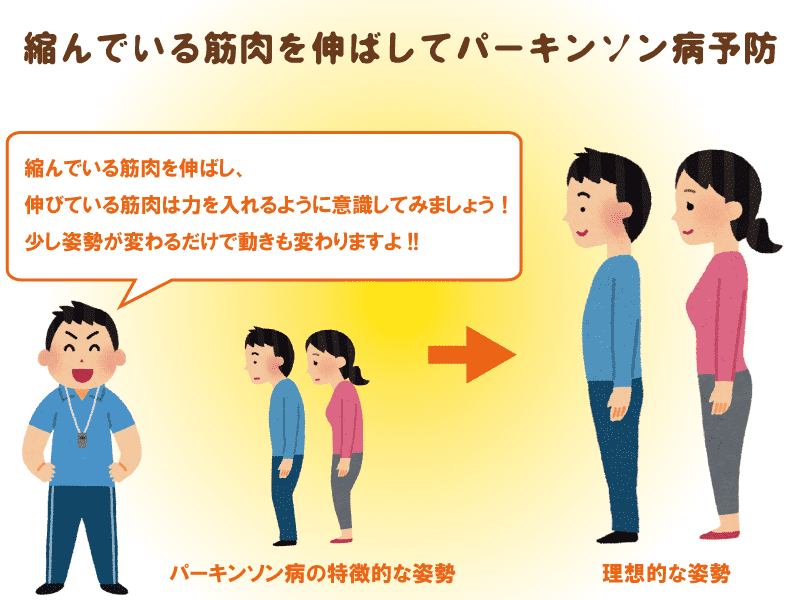

姿勢を正しく保つことが大事

理学療法士の視点から考えると、シンプルに縮んでいる筋肉は伸ばし、伸びている筋肉は力を入れるようにすることがおすすめ。それだけでも姿勢が整いますし、姿勢が変われば歩く、立つなどといった動きも変わります。

パーキンソン病の特徴的な姿勢

- 頭が前に出ている

- 背中が丸くなっている

- 巻き肩>

- 腰が丸くなっている

- 膝が曲がっている

- 全体的に前かがみの姿勢

これらのような特徴から、簡単に言うと体の前側の筋肉は伸ばし、後ろ側の筋肉に力が入るようにするのが良いでしょう。お腹の筋肉を伸ばし、背中の筋肉に力を入れる。胸の筋肉を伸ばし、首~肩の後ろの筋肉に力を入れる。このような具合にそれぞれの部位に対して運動をしていきます。

予防をするためにはまずはその病気が何かを知ること!

今回はパーキンソン病の予防ということで、パーキンソン病とは何なのか、どんな症状が出るのか、予防のためのポイントなど、大きな枠から見たパーキンソン病についてまとめました。

“病気”と聞くだけで怖いと感じる方も多いかもしれません。また、怖いと感じるがゆえに知ることをしない方もいるかもしれませんね。遠ざけていても怖さは紛れません。せっかくの機会なのでそれぞれの方が恐れる“病気”について学ぶことを始めていただきたいと思います。

病気になることは確かに怖いかもしれませんが、知ることで予防ができます。そして、進行を食い止めることも可能です。

次回はパーキンソン病の回復をテーマに、より具体的な内容についてまとめさせていただきます。最後までお読みいただきありがとうございました。次回もお楽しみに!