くるくるした髪の毛は天然もの、ひよっこ音楽療法ライターの「海月(ミヅキ)ひなた」です!高齢者の介護現場向け楽器の開発・販売を手掛ける『ソニフル』で音楽や音楽療法の魅力を発信しています。

「在宅介護でも音楽を活かした介護を取り入れてほしい!」というのがソニフルの願いです。音楽のチカラで、介護に少しでもパワーを与えられたらと思っています!どうぞよろしくお願いします。

ソニフルでは、「音楽で笑顔と生きがいあふれる介護現場に」というキャッチフレーズがあるのですが、「耳が遠い高齢者に音楽を提供すること」にどんな意味があるのでしょうか?さらに、介護現場で音楽療法を行うことにはどんな意味があるのでしょうか?

そこで今回は、「耳が遠くなる原因と、耳が遠い人にとって音楽療法は意味があるのか?」をみなさんにお伝えしていきたいと思います。

老化による聴力の衰えは老人性難聴が原因

聴力の衰えは、20代から始まっています。年齢を重ねるごとに「モスキート音」が聞こえなくなるのもこのためです。しかし30代〜50代までは、自分で「耳の衰え」を気にすることはあまりないでしょう。60代あたりから「なんだか聞こえにくい」と感じる方が多いのではないでしょうか。

高齢になるほど耳が遠くなる原因は複数ありますが、中でも多いのは、老人性難聴(加齢性難聴)と言われるもの。老人性難聴とは、年齢による聴力の低下のことを言います。難聴には様々な種類があるため、高齢者だから老人性難聴になるとは限りません。しかし、耳の病気を持っていない方が「以前よりも聞こえにくくなった」という場合、老人性難聴である確率は高いでしょう。

症状によってはコミュニケーションに影響が出ることも

老人性難聴は、どのような症状が出るのかをまとめてみました。

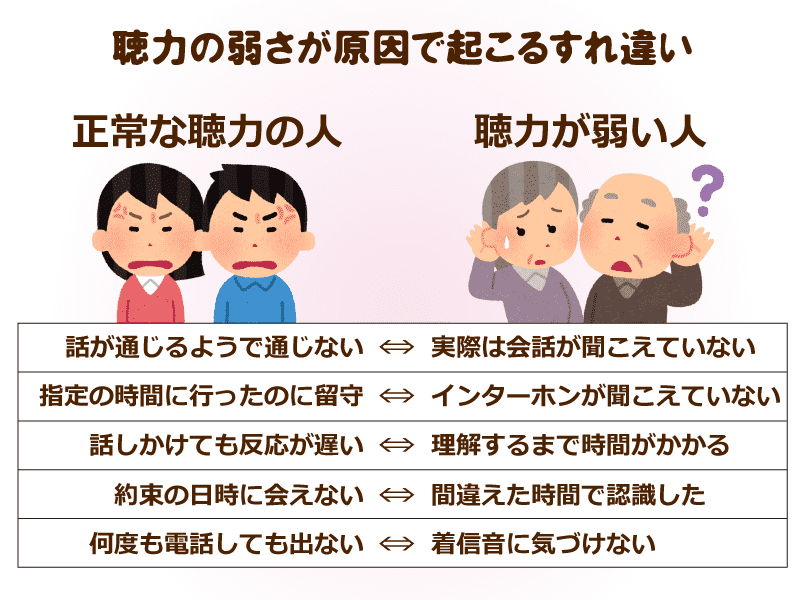

- 呼び出し音が聞こえず、電話に出られないことがある

- 玄関のインターホンの音が聞こえず、来客に気づかない

- テレビの音が聞こえにくい

- 車のクラクションに気づかず、事故を起こしてしまいそうな場面がある

- 相手が話している内容を理解するのに、周りと時間差がある

- すべての音がぼやけて耳に入ってくる

- パ行、タ行、カ行、サ行が聞きとりにくい

これらの症状が、必ずしも老人性難聴であるとは限りませんが、聴力に違和感があるときは、早めに医療機関に相談してみましょう。なぜなら、これらの症状によって、人間関係に影響が出る可能性が高いからです。

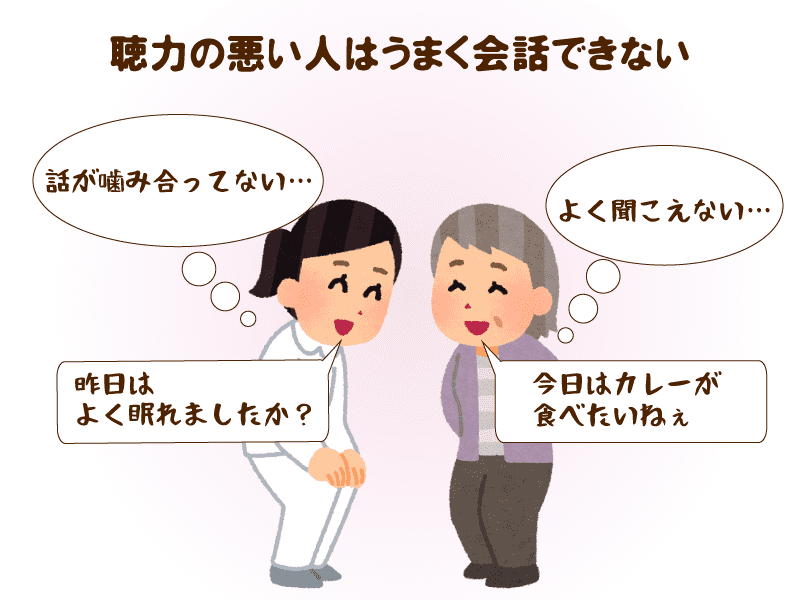

例えば、聴力の悪い人にコミュニケーションを行ったとき、その相手はこう感じているのかもしれません。

このようなことが重なると、自らコミュニケーションを避けるようになったり、相手に悪印象を与えてしまい、人間関係の悪化につながります。さらには、聞こえないことによるストレスが原因で、うつや認知症を発症する可能性が高まるというデータもあります。

老人性難聴に音楽レクリエーションは効果的

現在、老人性難聴には明確な治療法がなく、補聴器などを使って聴力を上げるしかありません。 しかし、予防をすることや進行を遅らせることならできるのです。一般的に言われているのは食生活に気を使い、適度な運動をすることですが、今回は生活習慣以外の予防法について注目したいと思います。それは、「ストレスの解消」と「耳を鍛えること」です。

ストレスといえば、私自身が、「音楽が良いですよ〜」と何度もこの連載でお話してきましたが、耳が遠い高齢者に対して音楽を聴かせたところで、果たして意味があるのでしょうか?。「どうしてこんな単純なことに気づかなかったんだろう!耳が遠い人は音楽を楽しめないじゃないか!」と思いました。しかし、耳が遠くても音楽を聴くことで、耳のリハビリになると考えられていことがわかり一安心。

実際に、難聴の進行を遅らせることに成功したというデータも存在します。介護施設やデイサービスでの音楽療法や音楽レクリエーションは、なんと、耳のリハビリにもなっていたのです。

音楽レクリエーションへの参加を、「音楽は嫌いだ」という理由で拒否される高齢者の方も少なくありません。しかし、「耳のリハビリになりますよ」と声がけをすると、参加してくれたという記録がありました。このように、音楽を身体のリハビリツールとして利用するという認識が広がれば、音楽がただの趣味やレクリエーションという領域を超えて、医療の世界にも近づけるような気がしています。

さらに私は、音楽の耳への刺激が「音を聞こうとする意欲」を持ち続けためにも大切だと感じています。なぜなら、最初は「耳のリハビリ」という名目で嫌々参加していた高齢者が、音楽で感情を司る前頭葉を刺激されることにより、音を聞く「意欲」を持ち続けることができると考えているからです。高齢者にとって耳が聞こえないということは、精神的に大きな負担を与えてしまいます。音楽の活用で難聴を予防し、進行を遅らせる手助けができたら凄いことですね。

老人性難聴になったら補聴器をいち早く導入すること

自分が「老人性難聴かな?」と感じたら、医療機関を受診し、「聞こえない」という状態に慣れる前に適切な補聴器を導入することが大切です。聞こえないというストレスを一つ解消することにもなります。

聞こえない状態でいることは、症状をどんどん悪化させていくのです。そうしていくうちに「聞こう」という意欲は減退していき、「聞こえないから」と音を聞くことすら諦めてしまいます。こうなると会話をするのが億劫になっていき、ふさぎがちになることで、認知症など他の病気まで引き寄せてしまうので注意が必要です。

このことからも、適切な補聴器を購入することがいかに大切か、おわかりいただけたかと思います。しかし、それよりも重要なのは高齢者が「音を聞こう」とする努力をすることです。高齢者に聴くことを諦めない意欲を持たせること。これが結果的に耳を鍛えるリハビリとなり、老人性難聴の進行を遅らせることができると考えられているのです。

高齢者が補聴器を購入しやすくすることが大事

高齢者にとって音楽は、ストレス解消や生きがい、介護予防という観点だけではなく、老人性難聴へのリハビリにもなっていたという事実に私はとても驚いています。今回、改めて想像していた以上に音楽の可能性は大きいのではないかと感じました。

とはいえ、音楽の利用にも注意が必要です。老人性難聴は、高い周波数の音が聞こえにくいという特徴がありますので、音楽の周波数を考える必要があるのです。また、小さい音が聞こえにくいからといって、大きい音で聞けばよいというわけでもありません。大きな音は、単純にうるさく感じます。

これらをカバーするためにも、私は補聴器がとても重要なものだと考えています。ところが、介護保険や健康保険、医療保険では補聴器購入についてのサポートは何もしてくれません。70代になると約半数が聞こえ方に違和感があるにもかかわらず、です。

補聴器は決して安いものではありません。適切な補聴器を購入するとなると価格はそれなりになります。生活レベルにかかわらず、高齢者が補聴器を購入できる仕組みが必要です。

そのためにも、高齢になってから音が聞こえにくくなるということは、あらゆる方面でリスクが高く、補聴器が必要であることが世間に認知される必要があるでしょう。