今回のテーマは、一般的に「床ずれ」と呼ばれている褥瘡(じょくそう)についてです。

以前まで、褥瘡をつくってしまうことは「看護の恥」と言われ、懸命に看護や介護にあたっている方を非難するような時代もありました。

しかし、看護や介護が十分であれば褥瘡は防げるのでしょうか?

また、医師から「栄養状態も悪いし寝たきりだから、褥瘡はこれ以上良くならないでしょう」と告げられたとき、そこで完治を諦めてしまう方がいます。

私は、在宅で寝たきりになったまま栄養不十分になり、かつ重度壊死状態の褥瘡になってしまった方を、完全な皮膚形成まで回復させた経験があります。

栄養状態が悪いと「治りにくい」のは確かですが、「治りにくい」と「治らない」は異なるのです。

懸命に介護されているみなさんの努力が報われないのは、もしかしたら医療に原因があるのかもしれません。

そのひとつが薬です。今回は薬剤師目線の褥瘡治療についてご紹介します。

褥瘡の原因

片方の指で反対側の手を2,3秒グッと押してみてください。離した瞬間、指の形に白く変色していると思います。

これは指で圧迫された部分の血流が、瞬間的に止まったことを意味します。

私たちの皮膚組織は血液から絶えず酸素を受け取っています。

一定時間以上血液が循環しないと、組織はやがて壊れ始めます。これが褥瘡のはじまりです。

寝たきりの方が褥瘡になる原因

寝たきりの方に褥瘡が多いのは、硬い骨と硬いベッドによって皮膚が圧迫され、血流が止まってしまうことが原因です。

私たちも同じベッドで寝ているのに褥瘡ができないのは、寝返りをうっていることが原因として挙げられます。

無意識のうちに寝返りをうつことで、私たちは圧迫される負担を分散しています。

しかし、寝返りする筋力がない人は、この「圧分散」ができないために褥瘡になりやすいのです。

また、寝たきりの方に褥瘡が多い理由のもうひとつとして、栄養摂取量が挙げられます。

寝たきりになって食べる量が少なくなると、脂肪や筋肉が減って骨が皮膚に浮き出やすくなるため、骨によって皮膚が圧迫されやすくなるのです。

そして十分なたんぱくを摂取できていないと、傷んだ組織は修復されにくくなるため、褥瘡になりやすくなります。

車椅子や電動ベッドを使用している方が褥瘡になる原因

寝たきりではない、車イスや電動ベッドを利用されている方の褥瘡は「ずれ」が原因のこともあります。

人は加齢とともに、皮膚にたるみが生じています。

頭を起こすための動作(背上げ)をしたあと、身体が下にずり落ちてしまうことで背中や腰に「ずれ」の力がかかるのです。

そのとき、皮膚を強く巻き込むことで摩擦を起こし、褥瘡になることがあります。

褥瘡になりやすい部位と予防方法

褥瘡になりやすい部位

入院、在宅ともに、圧倒的に褥瘡になりやすい部位は、「仙骨部」と呼ばれるお尻の骨の飛び出した部位です。

この部位は、仰向けに寝ている時に最も圧がかかります。

車イスを利用されている方は、踵(かかと)の褥瘡も多いです。つまり、同じ体制でいるときに最も圧のかかる部位に、褥瘡はできやすいのです。

褥瘡の予防方法

一度褥瘡をつくってしまうと完治までには時間を要するため、褥瘡はつくる前に予防しておくことが大切です。

2時間ごとに体位変換を行ったり、体圧を分散できるマットレスの利用をすること、圧のかかりやすい部位にクッションを入れることも効果的です。

低栄養の人には、高エネルギーで高たんぱく質の栄養補給がすすめられています。

褥瘡の人向けに栄養補助食品も発売されているので、食事と合わせて利用すると良いでしょう。

褥瘡に使われる薬の成分について

褥瘡で用いられる薬の多くは軟膏剤(塗り薬)ですが、この軟膏剤の選択が間違っているために、なかなか治癒できないといったケースがあります。

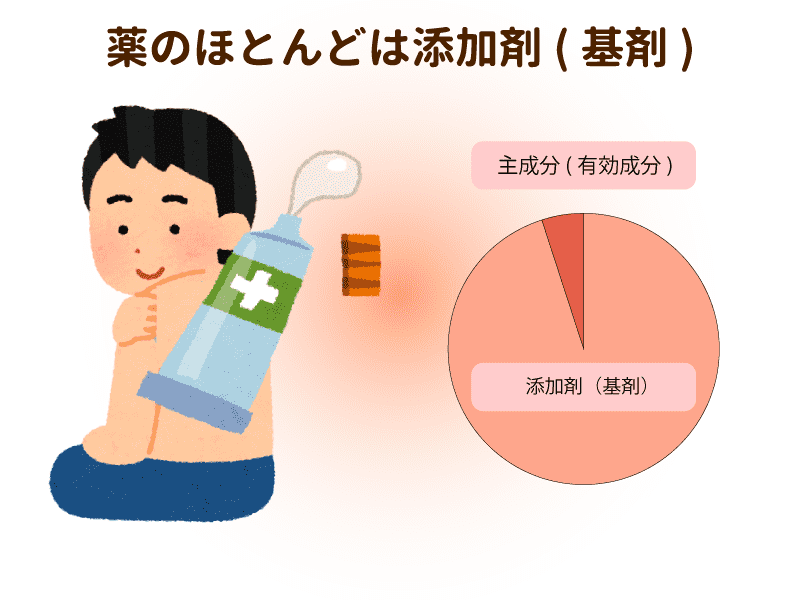

薬は主成分(有効成分)と添加剤からできており、褥瘡によく使われている軟膏剤の95%は添加剤(基剤)で、主成分は5%にすぎません。

このように書くと、みなさん「実際に役に立っている部分は5%しかないの?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。

また、担当している医師がこの5%の有効成分だけを考えて処方してしまうと、褥瘡治療は難しくなります。

なぜなら褥瘡治療で用いられる軟膏剤は、添加剤(基剤)が非常に重要な役割を果たしているからです。

薬の添加剤(基剤)は水分量を調整している

私たちが身体を擦りむいたりすると、上皮を治すための滲出液(しんしゅつえき)と呼ばれる透明な液体が出てきますよね。

この滲出液には、傷を治すために必要な「炎症細胞」や「サイトカイン」とよばれる物質が多く含まれています。

褥瘡の場合も、傷を治すためにこの滲出液がたくさん出てきます。

ところが滲出液は多すぎても少なすぎても治癒には向かず、成人では70%、高齢者では60%の湿潤環境を保つことが良いと言われています。

ここで活躍するのが添加剤(基剤)の部分です。

水分量を適切に保つため、水分量が多い時には水分を多く吸収する添加剤(基剤)を用い、水分量が少ない時は水分を保持し創部を乾燥させない添加剤(基剤)を用います。

つまり適切な湿潤環境というのは、有効成分ではなく添加剤(基剤)によってコントロールされているのです。

ずっと軟膏剤を使用しているのになかなか治らない…という人は、基剤の特性が褥瘡の状態に合っていないのかもしれません。

この添加剤(基剤)については製剤学で学ぶ分野です。薬学部では必須科目ですが、医学部では学ぶ機会の少ない学問です。このため、医師でも基剤の特性を考えた薬剤選択に苦慮されることがあるのです。

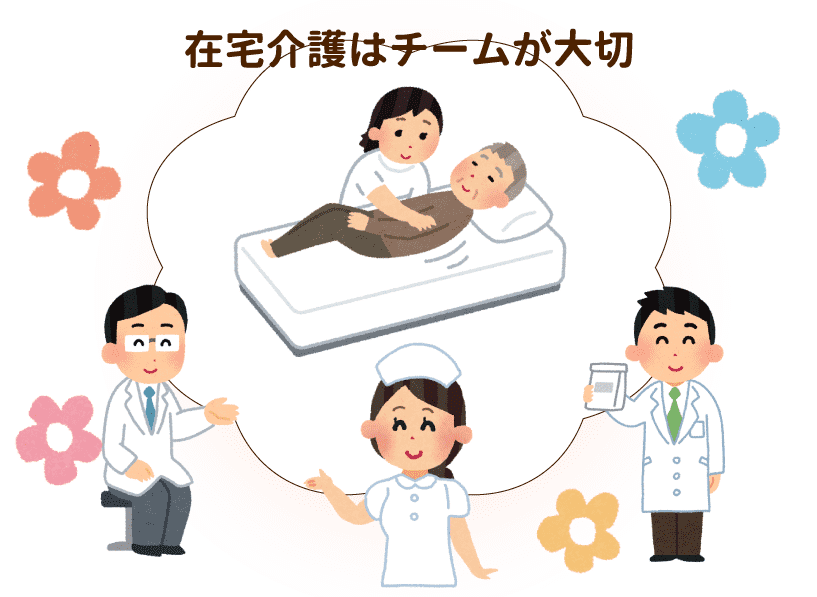

褥瘡のケアは連携が大切

私が在宅で治療に関わった方のなかに、寝たきりで栄養状態も決して良くない方がいました。

褥瘡では最も悪いとされる黒色期(壊死組織)で、患部の直径が15cmにもなっている状態からの治療介入でした。

時間はかかりましたが、寝たきりのままでも損傷した皮膚をすっかり治すことができました。

それは毎日のように来てくれる訪問看護師さんの処置にも同行させてもらい、自分の目で皮膚状態を確認し、軟膏剤を医師に提案し続けました。

内科医の先生でしたが、薬剤師からの提案にも嫌な顔をせずに応えてくれました。

介護者の方も体圧分散をこまめにしてくれましたし、時間をかけて食事もしてくださいました。

誰一人として治療を諦めていなかったことが、完治につながったのだと思います。

このようなチームを在宅で作ることはなかなか難しいかもしれませんが、治療経過が停滞しているときには、今の治療やケアが果たして適切なものなのかを一度見つめ直すことは大切です。

たとえば褥瘡の写真を撮って薬剤師に見せてみる、というのも一つの方法です。

そのときに、滲出液の量や臭い、皮膚のずれなどの情報もあわせて伝えると、より具体的なアドバイスや提案をもらえると思います。

褥瘡治療は薬だけが大切なわけではありませんが、今回は褥瘡治療について、薬剤師目線で書かせていただきました。

褥瘡に悩んでいるみなさまの力になれたらと思います。