みなさん、こんにちは。株式会社てづくり介護代表取締役の高木亨です。

在宅介護を始められた方は、デイサービスに行けば「看護師さんをはじめ、専門職の方がいるから何かあっても安心だ」と思っている方も多いと思います。

しかし、デイサービスに限らずですが、介護職ができる医療行為は原則としてありません。

「え、看護師さんは医療行為ができないの?」と思われる方もいるかもしれませんね。

今回は、介護施設で行うことのできる医療行為と、医師不足である現状から考える今後の課題についてお話しします。

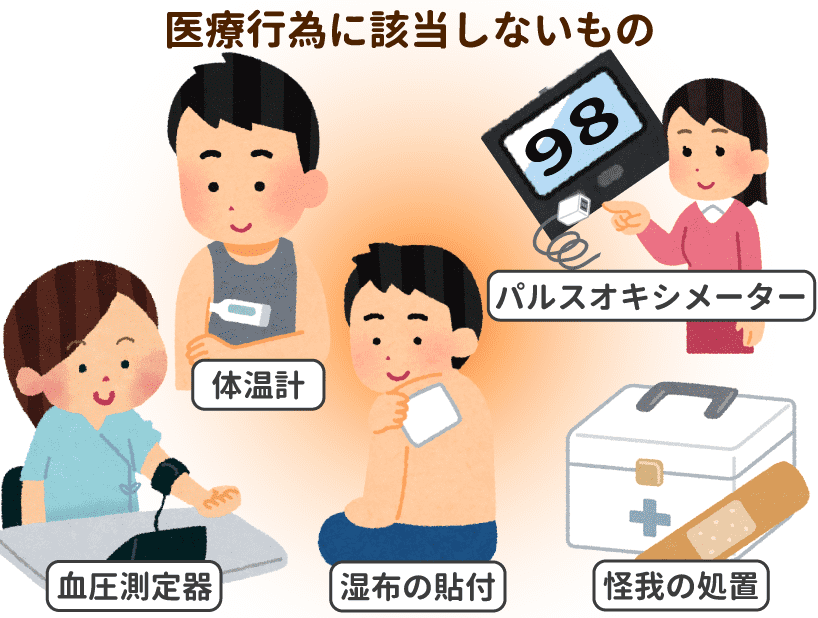

医療行為ではないとされているもの

医師法第17条に「医師でなければ医業をなしてはならない」とあるように、「医行為」は医師の医学的判断、および技術が必要な行為とされています。

介護職であるか否かにかかわらず、「医行為(医療行為)」は医師または歯科医師以外に行うことはできません。

とはいえ、医行為については、介護保険制度が世の中に広まって以後もかなりグレーな状況が長く続いていました。

理由は「何が医行為で、何がそうでないのか」について法的に明確化されていなかったためです。

大きな転換点となったのは、厚生労働省から提示された「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(平成28年11月1日付け厚生労働省医政局医事課通知)」

という通知です。

この通知により、ただし書きはあるものの以下の1~5行為は「医行為」ではないとされました。

1.特定の方法で体温を測ること

水銀体温計・電子体温計により腋下(えきか。わきの下)で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること。

2.特定の機械で血圧を測ること

自動血圧測定器により血圧を測定すること。

3.特定の方法で脈拍を測定すること

新生児以外の者であって入院加療の必要がない者に対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーター(脈拍を測定するために指先につける機械のこと)を装着すること。

4.特定の怪我の処置すること

軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(ただし、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当については除く)。

5.軟膏の塗布、湿布の貼付…etc

5.皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること(※ただし、5については細かい条件があります)

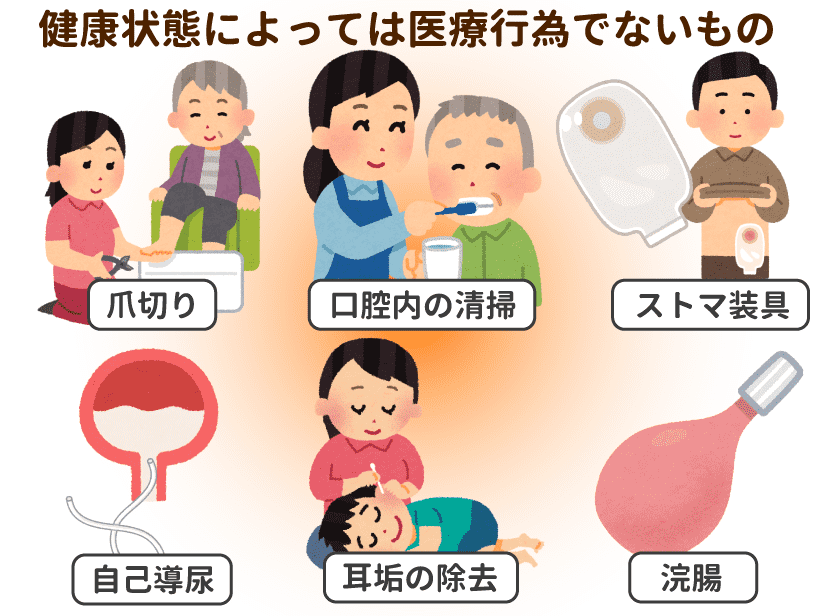

身体に異常がないときには医療行為でないもの

「医行為」として含まれない事項は、ほかにもあります。

以下の行為もまた、条件付きで「医行為」に含まれません。

1.異常がない状態で爪を切ること

爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。

特定の方法で口腔ケアをすること

2.重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること。

耳垢を除去すること

3.耳垢を除去すること。(耳垢塞栓の除去を除く)

※耳垢塞栓…耳垢が詰まることで聞こえにくくなっている状態を指します。

ストマ装具の中身を捨てること

4.ストマ装具(便や尿を受け止める袋)のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)

自己導尿の介助をすること

5.自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと。

※自己導尿…排尿障がいなどの場合に、カテーテルを尿道に入れることで尿を出す方法のことです。

市販のグリセリン浣腸器を使用すること

6.市販のディスポーザブル(使い捨て)グリセリン浣腸器を用いて浣腸すること。

上記については、病状が不安定である場合、より専門的な管理が必要と認められる場合には、医行為であるとされる場合もあります。

このため、介護サービス事業者は必要に応じて、医師、歯科医師または看護職員に対して、専門的な管理が必要な状態であるかを確認することが求められます。

また、病状の急変時には速やかに、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う必要があります。

看護師は医療行為ができない

よく議論されるのは、デイサービスにおいて配置が定められてる看護師、または准看護師は医療職だから、医行為は可能ではないかという話です。

看護師の法的な業務範囲は保健師助産師看護師法第5条にあるように「療養上の世話」と「診察の補助」になります。

つまり、看護師が医療行為そのものを行えるという記述はないんですね。

一方で、同法第37条には、医師の指示があればある一定までの医療行為を認めているほか、研修を経ていれば38項目の特定行為については医師の診断を待たずに行うことができるとされています。

このことは裏を返せば、看護師と言えども「一定までの医療行為」ですら医行為を行う医師の指示や指示書は必須ということになります(38の特定行為を除く)。

しかし、一般的には「看護師がいるなら処置してもらえる」とお考えになる利用者やそのご家族も多いと思います。

もし施設職員に対処してほしい場合は、「医師による指示書」の提出や、場合によっては医師を含めた「サービス担当者会議」を開催することで対応が可能な場合があります。

施設選びのときや、退院したばかりで状態が不安…という方は、施設の職員に相談してみてくださいね。

今のままで医師不足に対応していけるのか

医療行為については、今も「すべて解決済み」という訳ではありません。

医師と看護師との間においても、さまざまな矛盾や医師不足などの問題があるのです。

介護の現場においても、指示書を求めたときに「看護師がいるならそれくらい判断できるだろう」という医師がいないとも言い切れません。

加速を続ける超高齢社会にあって、医師はもちろん看護師、そして介護職すらも不足が叫ばれており、指示を求めている間に「何ができるのか」という葛藤は日常的に起きています。

在宅医療を進めていく以上は、今後の柔軟な運用を可能とするための新たな解釈や、不足するマンパワーに応じた対策を議論していく必要があると思います。