こんにちは、リハビリテーション科医の新田実です。

皆さんも、食事の際に姿勢を良くすることが大切というのは知っていると思いますが、その具体的な理由や根拠はご存じでしょうか。「食事中に姿勢を良くすることは当たり前」と感じる方もいると思うのですが、その必要性について正しく理解していない方も多いのかも知れません。今回は「食事をするときの姿勢の重要性」について、2つの医学文献をご紹介しながら、わかりやすく説明したいと思います。

食事中に足の裏を地面につけないと誤嚥に!?

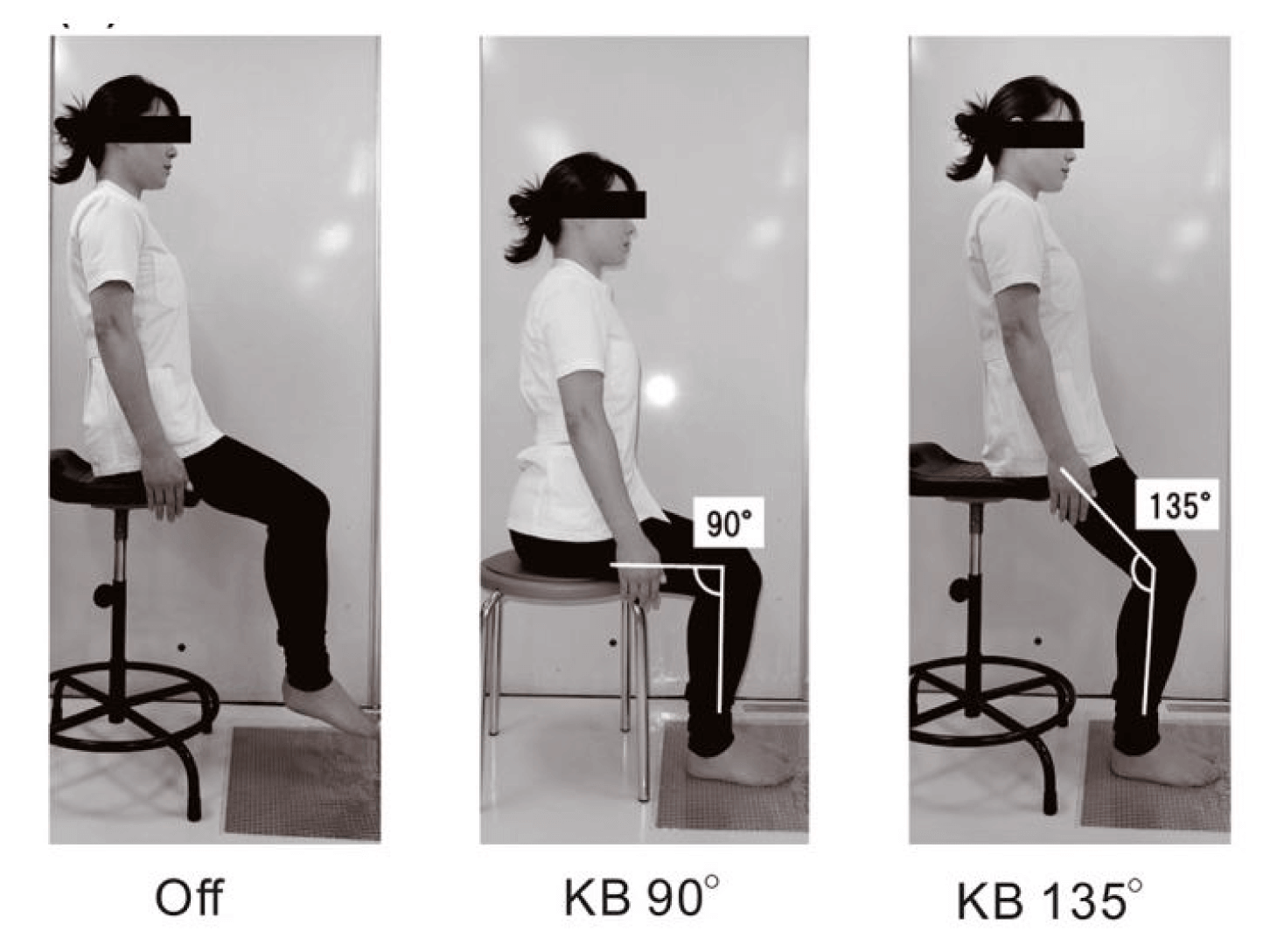

足底接地(そくていせっち)とは足の裏をしっかりと地面につけることですが、食事中にこの足底接地が非常に重要であることを示す文献をご紹介します。(参考:"Sole-ground contact and sitting leg position influence suprahyoid and sternocleidomastoid muscle activity during swallowing of liquids.Uesugi et al,Clin Exp Dent Res. 2019 Jul 9;5(5):505-512.")そこではしっかりと足底接地をした人と、不十分な人の嚥下(えんげ)筋の筋活動を比較しています。前者は、椅子に座って膝を90度にして足底接地した状態(KB90°)、後者は椅子に座って膝が135度で足底接地(KB135°)、または足底接地なしの状態(Off)とされています。

しっかりと足底接地をした人と足底接地が不十分な人の嚥下筋の筋活動を比較した結果、しっかりと足底接地をした人の方が効率的な嚥下を行えていることがわかったのです。「効率的な嚥下」とは、首周りの嚥下筋が効率良く(無駄な力が入らずに)働くことを指します。つまり、食事中の姿勢が悪く「足底接地が不十分な人」は、首周りの嚥下筋に無駄な力が入ってしまい、効率的な嚥下ができていない可能性が示されたのです。この場合、食事中の疲労や誤嚥(ごえん)、咽頭残留(いんとうざんりゅう:嚥下したものが飲み込めずに咽頭に残ってしまうこと)などの原因にもなるので、食事中の足底接地は重要です。

対策として、食事の際に椅子の高さがあっておらず足が地面につかない方には椅子の高さの変更をお勧めします。車椅子で食事をしている方は足を、しっかりフットサポート(フットレスト)に置いているか注意して確認しましょう。一見些細に見える姿勢の注意点ですが、今後は十分に意識していただければと思います。

姿勢が良いと舌圧が上がり食べやすくなる

食事中の姿勢に関する2つ目の文献は、食事中の姿勢が舌圧(ぜつあつ)に及ぼす影響を調べたものです。(参考:"Improper sitting posture while eating adversely affects maximum tongue pressure.Yoshikawa et al,J Dent Sci. 2021 Jan;16(1):467-473.")舌圧とは、舌と硬口蓋(こうこうがい:口の中の上あご)で食べものなどを押しつぶす力(圧力)を表しています。この舌圧が低いと咀嚼(そしゃく)や嚥下がうまく行えず、咀嚼不良や嚥下困難や、嚥下障がいなどの原因にもなるのです。

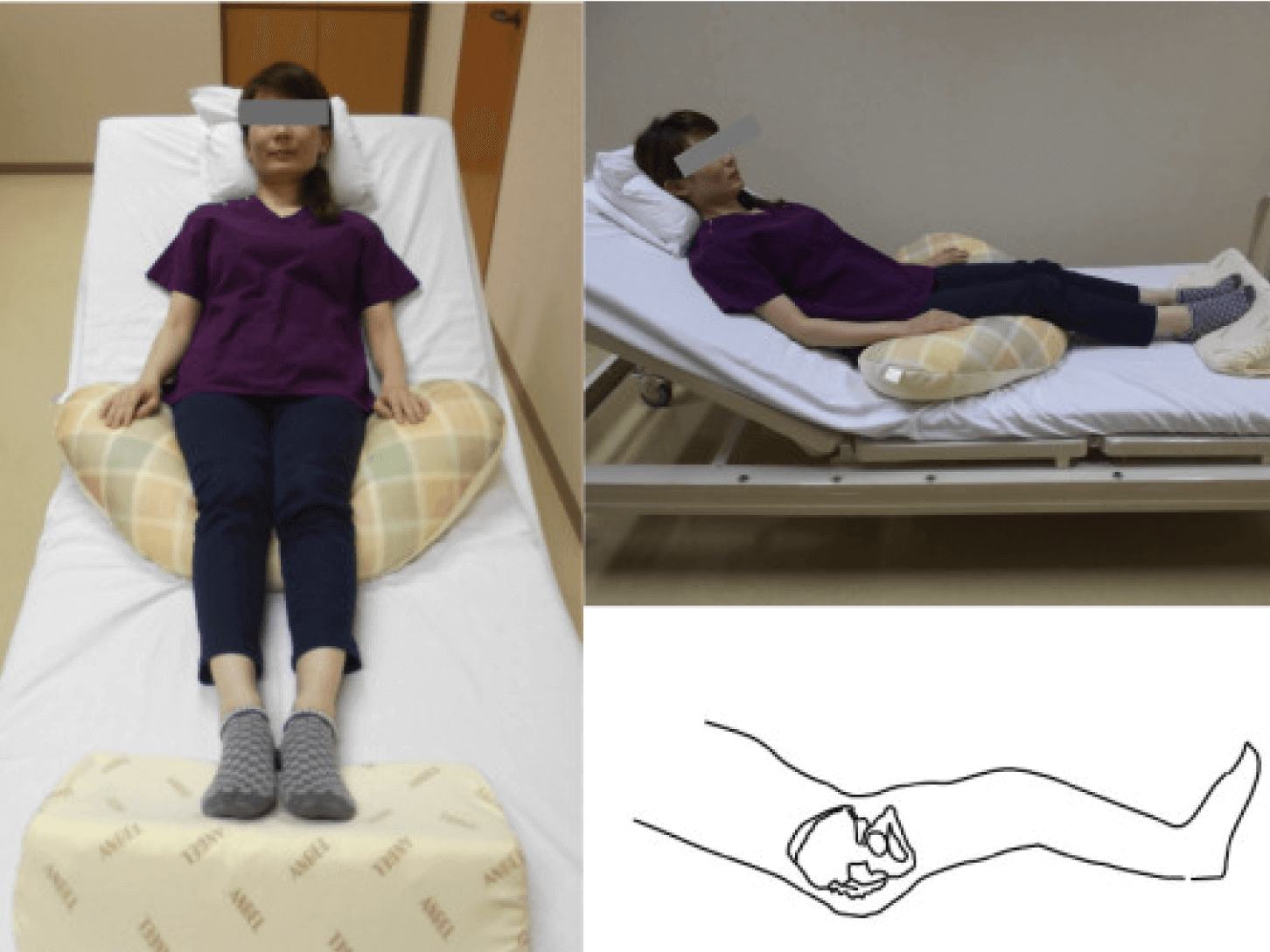

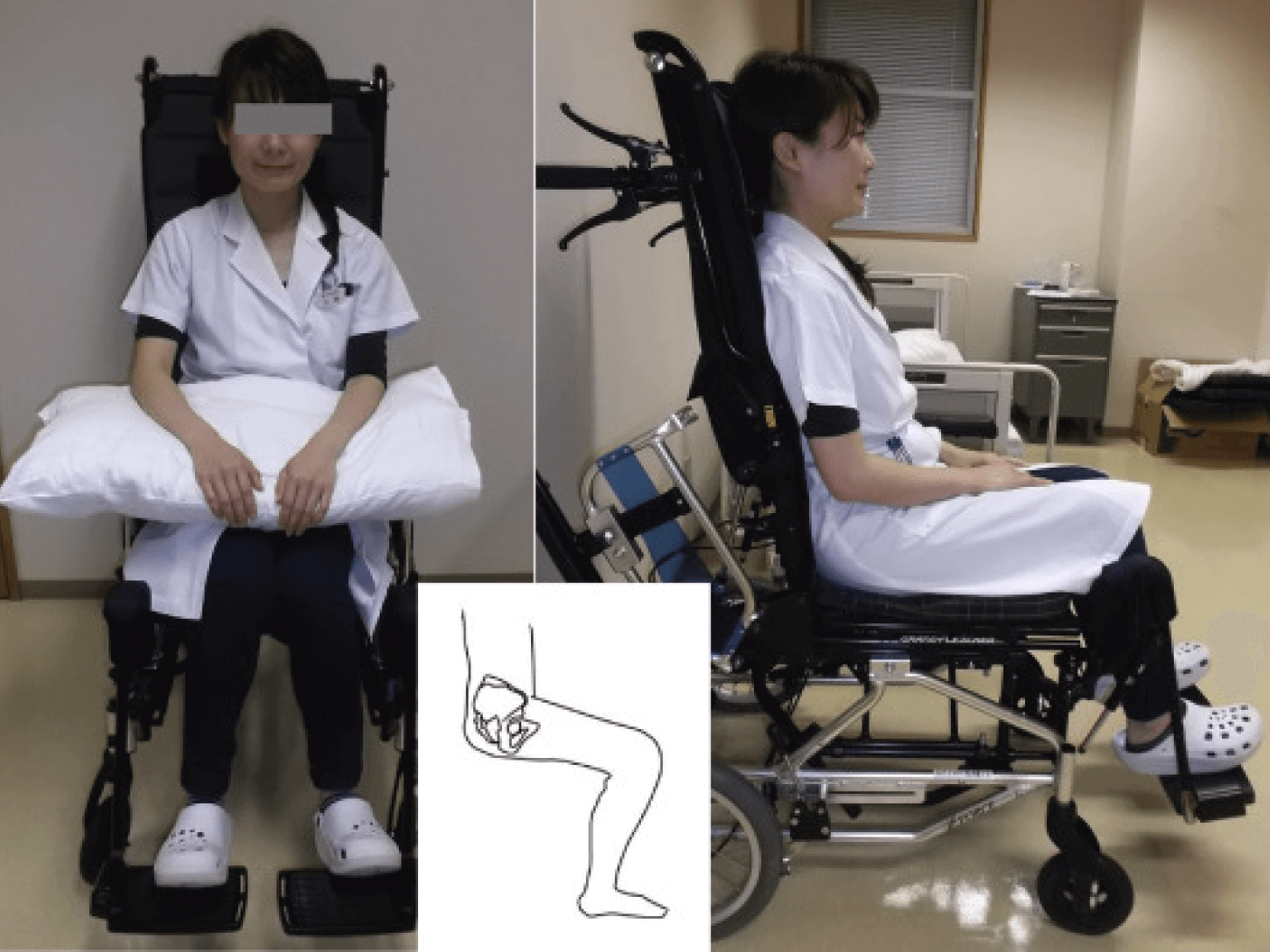

先の文献では、食事中の姿勢によって舌圧がどのように変化するかを分析しています。健常な成人の方と要介護の高齢者の方において、ベッド上と車椅子上における「良い姿勢」と「悪い姿勢」を比較した結果、食事場所問わず「良い姿勢」は「悪い姿勢」に比べて平均舌圧が高いことがわかりました。

つまり、食事中の良い姿勢によって咀嚼や嚥下における重要な役割を果たす舌圧が高くなり、咀嚼や嚥下を効率的に行える可能性が示されたのです。食事中の良い姿勢は舌圧にも良い影響を与える可能性がありますので、ベッド上や車椅子上であっても姿勢を整えることが大切ですね。

以下は、文献の中で紹介されている良い姿勢の例になります。

食事の姿勢は咀嚼や嚥下機能に影響する

お話しした内容以外にも、頚部伸展位(けいぶしんてんい:首が上を向いて伸びている状態)や円背(えんぱい:いわゆる猫背)なども誤嚥や咳嗽力の低下などの原因となりますので、食事中には少しあごを引いて(頚部伸展を防ぐ)、姿勢をまっすぐに(猫背を防ぐ)することが大切です。小さい頃から食事の際には「姿勢を正して」と習ってきたことは、行儀以外にも嚥下機能や誤嚥予防にとっても重要なのです。

今回は食事中の姿勢に関する文献を紹介しながら食事中の姿勢の重要性について解説させていただきました。食事中の良い姿勢は行儀の良さや見た目以外にも、咀嚼や嚥下機能に対する影響においても非常に重要な役割を果たしていることがご理解していただけたと思います。