こんにちは、リハビリテーション科医の新田実です。

今回は正月に最も発生件数の多い窒息事故、その中でも餅による窒息事故を予防するために、皆さんに知っておきたい情報をまとめました。

交通事故よりも誤嚥で亡くなる高齢者の方が多い

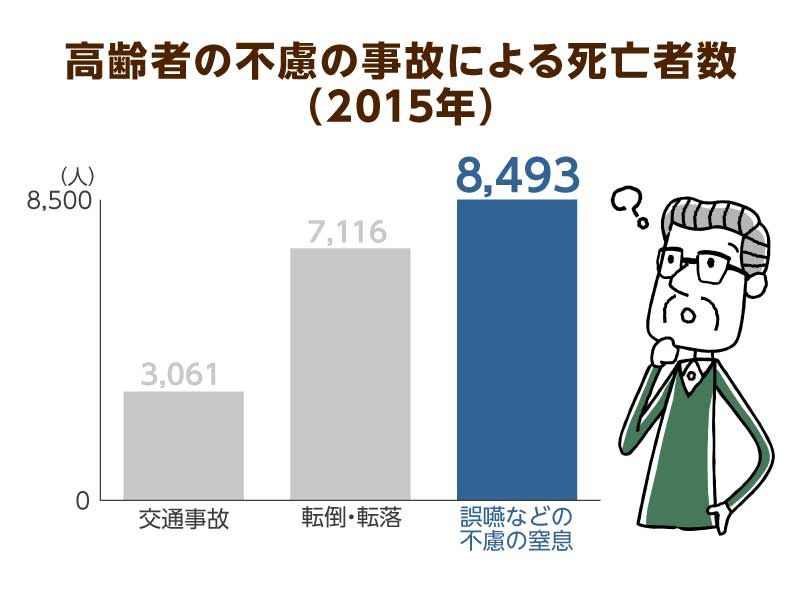

2018年の9月に消費者庁が公開している『高齢者の事故の状況について』によると、高齢者の不慮の事故による死亡者数のうち、誤嚥等の不慮の窒息による死亡者が最も多いと報告されています。つまり「転倒・転落」や「交通事故」による死亡者数より多い人数が「窒息」で亡くなっているのです。

年間約8,000名の方が「誤嚥等による不慮の窒息」で亡くなられており、そのうちの約4,000名の方が「食物による気道閉塞」で亡くなられています。さらに、食べものによる気道閉塞で亡くなる方は1月に集中することがわかっており、特に1月の正月三が日(1月1日~3日)には食べものによる窒息事故の約25%が集中して起こっていたという研究データもあるのです。

このデータからわかることは、食べものによる窒息事故のうち1月や正月に食べる機会の多い「餅」が窒息事故の多くを占めているということ。実際に高齢者の「餅」による窒息事故は食べものの窒息事故のうち約10%を占めるとされ、さらに餅の窒息は予後が悪く、「餅の窒息による心肺停止後に後遺症なく社会復帰する人は4%前後しかいない」と言われています。したがって、1月や正月三が日に食される「餅」による窒息事故を予防することは、非常に重要な課題であることがご理解いただけると思います。

高齢者が餅で窒息事故を起こしやすい3つの理由

1:そもそも餅は窒息しやすい食品である

「どうして高齢者における餅による窒息事故が多いのか」について、その原因を考えてみましょう。1つ目は、「餅が非常に窒息しやすい食品である」ということです。餅は「もちもち」した食感が特徴的ですが、その食感は同時に高い付着性を持っています。つまり、「喉にくっつきやすい」ということです。この高い付着性により餅は喉に張りつきやすく、窒息の原因となります。

また、餅はやわらかいというイメージがあると思います。確かにつきたての餅はやわらかいですが、餅は温度が下がるにつれて硬くなる性質があります。冬場の寒い室温や口の中といった、約40度以下の環境では餅はどんどん硬くなっていくのです。

硬くなると餅をしっかり咀嚼することができず、大きな塊のまま飲み込んでしまうために窒息のリスクが高くなってしまいます。餅はやわらかい食品だという思い込みを捨てて「口の中でもどんどん硬くなる咀嚼の必要な食品である」という認識が重要です。

高齢者における咀嚼能力・嚥下機能の低下

2つ目は「高齢者は咀嚼機能や嚥下(えんげ)機能が低下している」ということです。加齢によって体の筋力が低下するのは皆さんが経験することだと思いますが、筋力の低下は口や喉の筋肉でも起こっており、咀嚼機能や嚥下機能の低下をもたらします。

また高齢になると歯を失っている方も多く、それに伴ってさらに咀嚼機能が低下します。これにより、高齢者の場合は餅をしっかり咀嚼して安全に飲み込むことが難しくなってしまう場合が多いのです。

高齢者における唾液分泌の低下

3つ目は「高齢者は唾液分泌が低下している」ことです。高齢者の多くは唾液分泌能が低下しており、咀嚼の際の唾液分泌が十分に行えない場合が多いです。

唾液分泌は咀嚼や嚥下の際の潤滑油としても働き、餅などの付着性の高い食品の際には重要な役割を果たしますので、唾液分泌の低下している方は特に注意が必要となります。

餅による窒息事故を減らす6つの予防策

高齢者における餅の窒息事故が起こりやすい理由がわかったところで、次は高齢者における餅の窒息事故を減らすための予防策について、説明したいと思います。高齢者における餅の窒息事故を防ぐためには、以下の6つの予防策を意識していただきたいと思います。

餅を食べる際は小さく刻む

餅を小さく刻むことによって咀嚼がしやすくなります。小さく刻めば刻むほど、咀嚼が不十分な場合でも窒息のリスクを軽減することが可能です。

餅を食べる際はしっかり噛む

しっかり噛むことによって餅を窒息しにくい食塊(しょっかい)へと変形させることが重要です。塊のままの餅は非常に危険ですのでしっかり咀嚼することによって餅を細かく粉砕し、窒息しにくい食塊にしてから飲み込みましょう。

餅を食べる際は汁ものに入れたり大根おろしを添えたりする

先程説明したように、高齢者の多くは唾液分泌が低下しています。その唾液分泌低下を補うために汁ものや大根おろしを添えることで、餅の付着性を軽減させることが可能です。

餅を食べる際には1人で食べない

もしも餅を食べている際に窒息事故を起こしてしまった場合、周りに人がいなければ救助活動は行えません。救助活動が行えなければ窒息の際の死亡率は高くなりますので、餅を食べる際には1人で食べず「ご家族や誰かと一緒に」食べることも重要です。

餅を食べる際はお酒を飲まない

正月などは祝いの席などではどうしてもお餅とお酒が一緒になりがちですが、お酒を飲むことによって注意力が低下し、窒息のリスクが高くなってしまいます。お餅を食べる際にはお酒は控え、餅を食べることに集中しましょう。

代替餅を利用する

高齢者にとって餅は非常にリスクの高い食品ですが、そのリスクを軽減した代替餅(餅のような食感・味の食品)を利用するという選択肢もあります。例えば、酵素入りゲル化剤のスベラカーゼを利用した餅ゼリーなどは見た目や味も餅にそっくりですが、食形態としては比較的安全なゼリーでできています。嚥下機能が低下した方の代替餅としてぜひ検討していただきたいと思います。

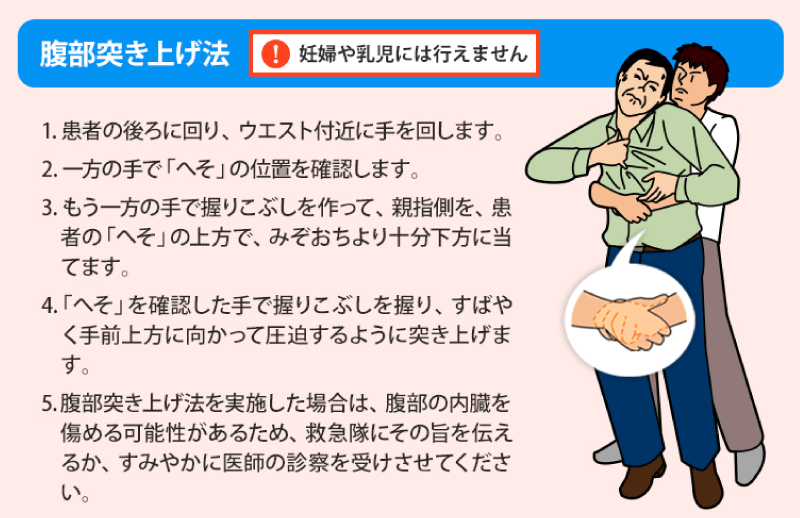

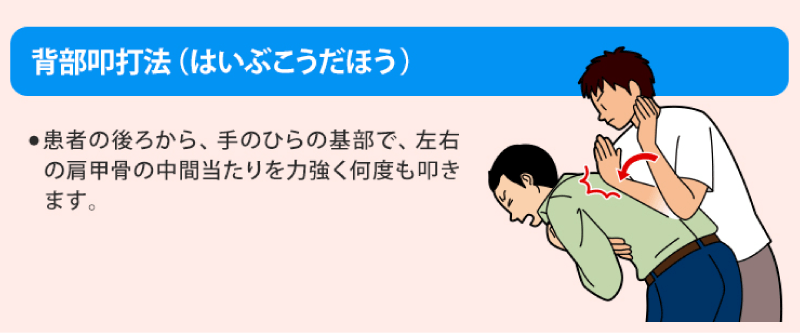

チョークサインが出た際は「腹部突き上げ法」と「背部叩打法」で対応

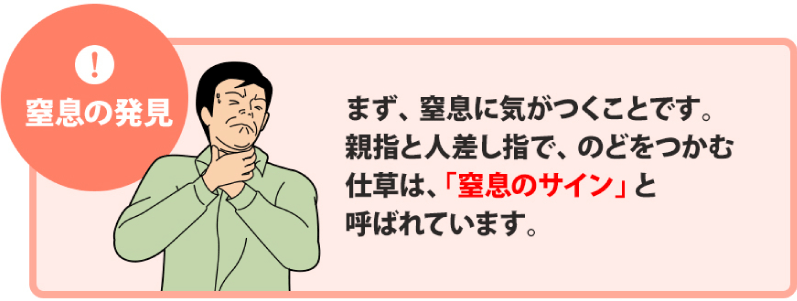

最後に、もしも餅による窒息事故が起きてしまった際の対処法をご紹介します。餅による窒息が起こった際は「チョークサイン(窒息のサイン)」と呼ばれるしぐさがあります。チョークサインの動作は、両手を首にあてるだけです。

このチョークサインが出た際には窒息が起こったと考え、救助法である「腹部突き上げ法」と「背部叩打法」を試します。この救助法を継続して気道閉塞した餅の除去を試みてほしいのですが、意識がなくなってしまった場合は胸部圧迫による心肺蘇生法に移行してください。

意識を失った後も餅の除去にこだわるとかえって救命率を下げてしまいますので、対象者が意識を失った際には速やかに胸部圧迫へと移行しましょう。心肺蘇生法の手順は日本医師会の救急蘇生法をご参照ください。