こんにちは、リハビリテーション科医の新田実です。

今回は「誤嚥性肺炎」について、よくある勘違いなどを踏まえながら、ぜひ知っておいていただきたい基本知識について解説していこうと思います。

誤嚥性肺炎は高齢者に多い

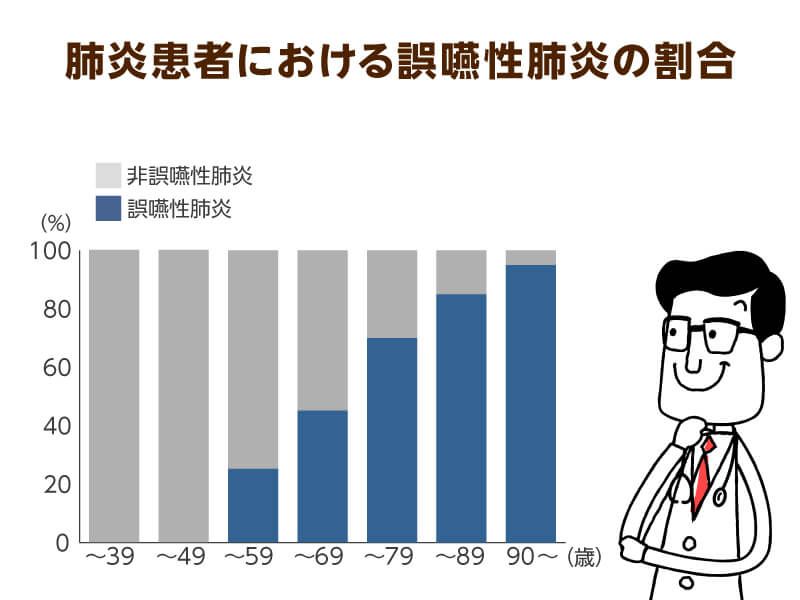

誤嚥性肺炎が高齢者に多いことはなんとなくイメージできると思いますが、実際はどれくらいの割合の方が誤嚥性肺炎を発症しているのでしょうか。肺炎入院患者における誤嚥性肺炎および、非誤嚥性肺炎の年齢別の割合を報告した文献("Teramoto et al,J Am Geriatr Soc . 2008 Mar;56(3):577-9.")によると、50歳以上から誤嚥性肺炎を発症する人の割合が増加。 70歳以上になると、肺炎による入院患者の70%以上が誤嚥性肺炎とのデータが報告されています。

80・90歳以上になるとさらにその割合は拡大を続け 90歳以上においては肺炎による入院患者のほとんどが誤嚥性肺炎によるものであることがわかります。誤嚥性肺炎になるリスクが高齢者は非常に高く、この症状の予防が重要であることが理解できると思います。

誤嚥性肺炎で勘違いしやすい3つのこと

- 誤嚥性肺炎の原因の多くは食事中の誤嚥ではない

- 胃ろうの方も誤嚥する

- 誤嚥したら必ず誤嚥性肺炎を発症するわけではない

1:誤嚥性肺炎の原因の多くは食事中の誤嚥ではない

誤嚥性肺炎の原因といえば食事中の食べものによる誤嚥だと思っている方が多いと思います。しかし、誤嚥性肺炎の原因として多いのは「食事中の食べものの誤嚥ではなく、食事中以外の唾液の誤嚥である」ことはまだ広く知られていません。もちろん食事中の食べものの誤嚥によっても誤嚥性肺炎は発症しますが、頻度として多いのは食事中以外の唾液の誤嚥。特に就寝中の唾液誤嚥です。

就寝中は健常な若者の場合でもごく少量の唾液(0.01〜0.2ml)を誤嚥していることがわかっています。さらに約50%の方は唾液の「不顕性誤嚥(ふけんせいごえん:むせない誤嚥)」が起こっているとも言われています。嚥下(えんげ)機能が低下した方や高齢者の場合では、さらに多くの量・頻度で就寝中に唾液を誤嚥していることが予想されます。唾液には1ml中に約1億個の口腔内細菌が含まれていると言われおり、それをダイレクトに肺に誤嚥することで誤嚥性肺炎を発症してしまうわけです。

2:胃ろうの方も誤嚥する

よく誤嚥性肺炎は食事中の食べものによって起こるというイメージが強いため、胃ろう(栄養を胃から直接注入する経管栄養法)を使っている患者さんは「口から食事をしていないので誤嚥性肺炎を発症しない」と思っている方がいますが、まったくの勘違いです。

口から食事をしていない胃ろうを使っている患者さんも誤嚥性肺炎を発症します。さらに、胃ろうを使っているということは、それだけ嚥下機能が低下しているということ。つまり、就寝中の唾液誤嚥のリスクは一般の方より高くなっており、誤嚥性肺炎を発症するリスクも高いのです。

胃ろうを使っている方であっても、嚥下機能が低下して口から食事をしていないからこそ、口腔ケアで口腔内の細菌を減らすことが大切なのです。

繰り返しになりますが、誤嚥性肺炎の原因の多くは食事中以外の唾液誤嚥が原因。口腔ケアや、側臥位(そくがい:横を向いて寝た状態)で寝ることが、誤嚥性肺炎予防においてとても重要なのです。

3:誤嚥したら必ず誤嚥性肺炎を発症するわけではない

「先程の話と矛盾するのではないか」と思う方もいるかも知れませんが、誤嚥をしても必ず誤嚥性肺炎を発症するわけではありません。理由は、人間の体には「免疫機能」と言って外部から細菌やウイルスなどが侵入した際に体を守る機能があるためです。食事中の食物誤嚥や就寝中の唾液誤嚥が起こってしまったとしても、体の免疫機能が正常に働き侵入してきた細菌をやっつけたり、痰として排出することができれば誤嚥性肺炎は発症しません。

食物や唾液を誤嚥しないようにすることも大切です。しかし誤嚥性予防では細菌を誤嚥した際に侵入してきた細菌に負けない免疫機能を日頃から保つことや、細菌を外部へ排出する機能である咳嗽力(がいそうりょく:咳をする力)を維持することが大切です。

そのためには、日頃からしっかりと栄養を取り適度な運動をすることで筋力体力を維持することや、咳嗽力が落ちないように姿勢を整えたり呼吸筋を鍛えるリハビリを行うことも有用でしょう。たばこ(喫煙)は免疫機能や呼吸機能の低下をもたらしますので、誤嚥性肺炎予防のためには控えた方が望ましいです。

体の免疫機能や咳嗽力が低下している場合は誤嚥性肺炎を発症しやすくなってしまうので、日々の生活で改善できるところはしっかりと改善して誤嚥性肺炎予防につなげましょう。

誤嚥してもむせない「不顕性誤嚥」

前述した「不顕性誤嚥(ふけんせいごえん)」という言葉をはじめて聞く方もいるかもしれませんが、不顕性誤嚥とは誤嚥しても「むせない誤嚥」のことを指します。「誤嚥したら必ずむせるはず」だと思うかも知れませんが、咽喉頭(いんこうとう:のど)の感覚が低下した場合は誤嚥してもむせません。

健常な若い方の場合は、咽喉頭の感覚の低下により誤嚥してもむせないということはほとんどありません。しかし、高齢の方や特定の疾患(脳卒中やパーキンソン病など)で咽喉頭の感覚が低下している場合は、誤嚥してもむせない場合があります。そういった場合には、食事中に誤嚥しているのにどんどん食事を進めてしまい、食事が終わった頃には呼吸が苦しくなってしまうということもあるのです。

さらに、先程説明した就寝中の唾液誤嚥はこの不顕性誤嚥になりやすく、就寝中に気づかない間に唾液を誤嚥してしまい誤嚥性肺炎の発症につながってしまうのです。誤嚥性肺炎の原因として就寝中の唾液誤嚥についての認識が広まらないのは、この不顕性誤嚥が原因のために気づかれにくいという側面もあると思います。

就寝中に自分の咳で目覚めてしまう方や朝起きたときに痰絡みの多い方は、就寝中に不顕性誤嚥(唾液誤嚥)をしている可能性が高いので、誤嚥性肺炎に注意しましょう。具体的な対策としては、前述したように口腔ケアで口腔内細菌を減らすことや、寝る姿勢を側臥位(横向き)にして唾液誤嚥のリスクを減らすことなどが挙げられます。

肺炎球菌ワクチンは誤嚥性肺炎予防に一定の効果がある

「肺炎球菌性肺炎」と誤嚥性肺炎はまったく異なる肺炎なので、肺炎球菌ワクチンは誤嚥性肺炎予防には効果がないと思っている方もいますが、肺炎球菌ワクチンは誤嚥性肺炎予防にも一定の効果があります。それは、誤嚥性肺炎の起因菌(誤嚥性肺炎の原因となる細菌)に肺炎球菌が約20%程度含まれるからです。

つまり、誤嚥性肺炎の約20%を占める肺炎球菌が起因菌となる誤嚥性肺炎に対しては、その重症化予防においては一定の効果があると言えるので肺炎球菌ワクチンは誤嚥性肺炎予防にまったく効果がないという訳ではありません。リスクの高い高齢者の方は65歳以上から国の助成制度などもありますので、それらをうまく利用しながら肺炎球菌ワクチンの接種を受けることをお奨めします。

特に最近では新型コロナ感染症が流行しており、新型コロナ感染症にかかった際に免疫機能が低下して肺炎球菌性肺炎を混合感染(ウイルス性肺炎と細菌性肺炎を同時に発症)してしまうこともありますので、肺炎球菌ワクチンの接種がさらに推奨されます。

誤嚥性肺炎にまつわる基本知識いかがでしたでしょうか。知らなかった知識や勘違いしていた知識があれば、この機会にしっかり覚えていただければと思います。