こんにちは、リハビリテーション科医の新田実です。

今回は「口腔ケアによる誤嚥性肺炎以外の病気に対する予防効果」について解説したいと思います。口腔ケアの代表的な効果は虫歯予防や歯周病予防ですが、これらを予防することによって、間接的にさまざまな病気を予防できる可能性が最近明らかとなってきています。

例えば、虫歯予防によって歯を守ることが認知症予防や転倒予防に、歯周病予防が糖尿病や認知症、脳卒中などの病気のリスクを下げることが判明しており、口腔ケアはさまざまな病気の予防において非常に大切です。

それでは口腔ケアのそれぞれの病気に対する影響と予防効果をみていきましょう。

歯の本数と認知症・転倒リスクの関係性

歯の本数が減ると認知症リスクは上がる

「歯の本数が減ると認知症の発症リスクが高くなる」という話を聞いたことはあるでしょうか。はじめて聞いたという方も多いと思いますが、ある研究結果によると歯の本数が1本減るごとに認知症を発症する確率が1%上昇、歯をすべて失った場合には認知症を発症する確率が約1.3倍高くなるという報告があります(参考文献:Front Aging Neurosci.2018;10:415.)。

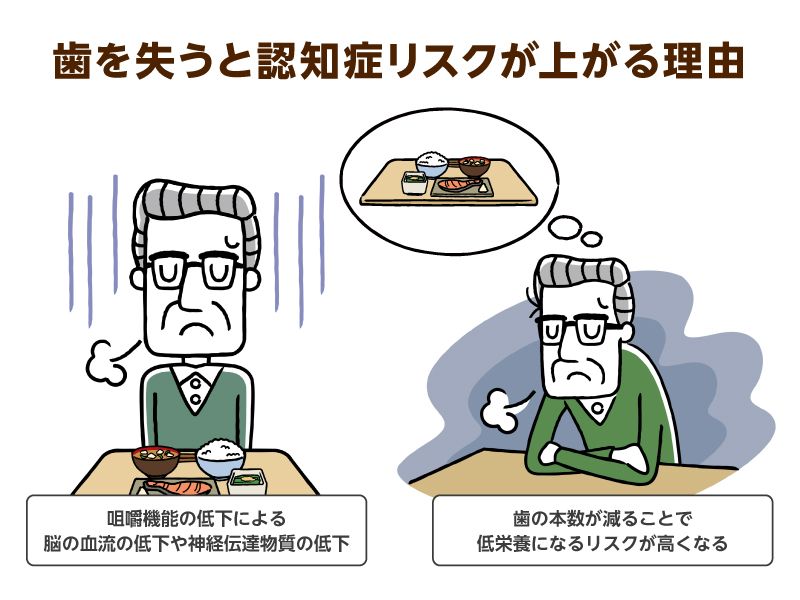

歯を失うと認知症の発症リスクが高くなる理由としては、2つの原因が考えられています。1つは、歯の本数が減少して咀嚼(そしゃく)機能(食べものを噛む機能)が低下することで脳の血流の低下や神経伝達物質の分泌低下が起こり、それによってもたらされる可能性です。逆に言えば噛むことによって脳の血流が上昇し、神経伝達物質の分泌にも好影響を与えるというわけですね。

2つ目は、歯の本数が減り咀嚼機能が低下することによって、低栄養(栄養が足りない、栄養が偏る)のリスクが高くなる可能性が原因として考えられています。歯を失うと、硬い食べものを避ける傾向にありますので、肉や野菜(食物繊維の豊富な根菜類)の摂取量が減ってしまい、それに伴ってタンパク質やビタミン・ミネラルなどの栄養素が不足しやすくなるというわけです。

「歯を失うと認知症の発症リスクが高くなる」と聞くと、少し怖く感じる方もいると思います。とはいえ、義歯(入れ歯)を装着することで認知症の発症リスクを軽減できることがわかっていますので、歯の本数にあまりこだわり過ぎず、食事の際にはしっかりと咀嚼して十分な栄養を摂取することを心がけると良いと思います。

歯の本数が20本以下の場合、転倒リスクは1.4倍

「歯の本数と転倒リスク」についてもはじめて聞く方も多いと思われますが、歯の本数が減ると転倒リスクが高くなることがわかっています。具体的には、65歳以上の方で歯が20本以上のある方に比べて、歯の本数が少なく義歯を使用している方は約1.4倍、歯の本数が少なく義歯を使用していない方は約2.5倍転倒リスクが高くなるという研究データがあるのです(参考文献:BMJ Open.2012;2(4):e001262.)。

歯の本数が少ない方は、口腔内(咀嚼筋や歯根膜)から脳への刺激が減ることによってバランス能力が低下すると考えられています。高齢になると骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の合併も増え、転倒による大腿骨頸部(だいたいこつけいぶ)骨折や腰椎(ようつい)圧迫骨折などで寝たきりとなってしまう危険性も上ります。転倒リスクを減らすためにも、口腔ケアで歯を守ることは重要です。

上記の様に、口腔ケアによる虫歯予防効果によって歯を守ることで、高齢者の方に多い「認知症」や「転倒」のリスクを軽減させることができると考えられています。たかが虫歯予防ですが、されど虫歯予防です。認知症や転倒を防ぐためにもしっかり口腔ケアを行いましょう。

⻭周病ケアによる認知症・糖尿病・脳卒中予防

歯周病ケアは認知症の予防につながる

次に歯周病と関連すると言われている病気について解説していきます。

歯周病も認知症の発症リスクに影響を及ぼすと考えられており、その理由としては2つ考えられています。1つ目は歯周病菌の一種である「ジンジバリス菌」(P.gingivalis)がつくり出す毒素「ジンジパイン」(gingipain)が、アルツハイマー型認知症の発症リスクを高める可能性。2つ目は歯周病による慢性炎症が脳血管性認知症の発症リスクを高める可能性です。

先ほど説明した"歯を失うことによる認知症の発症リスク"と併せて考えると、口腔ケアによって虫歯や歯周病を予防することが認知症予防にとってとても大切なことだとわかりますね。

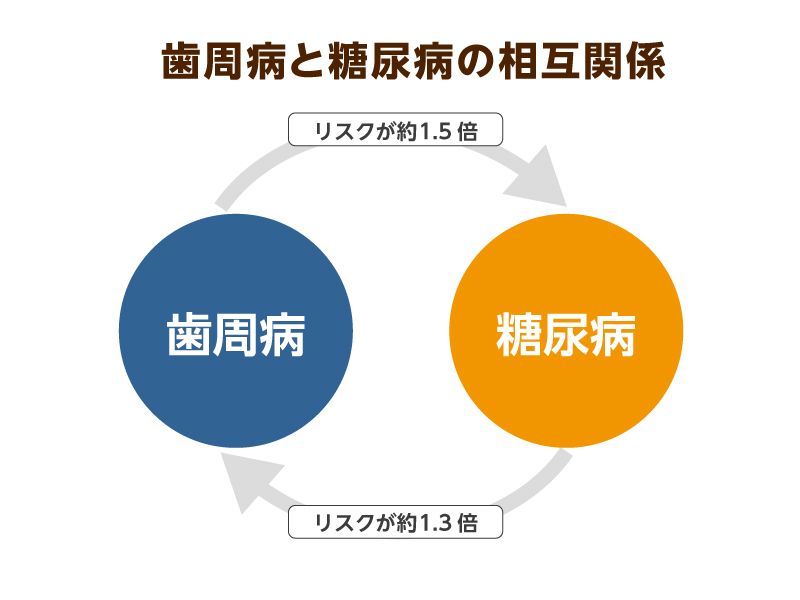

「糖尿病の第6の合併症」と言われる歯周病

歯周病と糖尿病は相互に影響を与えることがわかっており、歯周病は「糖尿病の第6の合併症」と言われています。日本糖尿病学会が発行する『糖尿病治療ガイドライン』でも、糖尿病の診断時に歯周病が疑われる際には歯科受診を行うことが推奨されているのです。

具体的な歯周病と糖尿病の相互の影響として、歯周病(重度の歯周炎)は2型糖尿病のリスクを約1.5倍増加させ、2型糖尿病は歯周病リスクを約1.3倍増加させるという研究データがあります(参考文献:BMC Oral Health.2020;20(1):204.)。つまり、歯周病になると糖尿病リスクが高まり、さらにその糖尿病リスクによって歯周病もまた悪化するという負の連鎖が続くことになるというわけです。

歯周病が糖尿病リスクを高める原因としては、歯周病による慢性炎症がインスリンへの抵抗性を高める(=インスリンの効きが悪くなる)ことが可能性として考えられています。また、糖尿病が歯周病を悪化させる原因(について、以下の3つが考えられています。

- 糖尿病による高血糖によって、口腔乾燥(ドライマウス)となり唾液の自浄作用(口の中を綺麗にする作用)が低下する

- 高血糖によって免疫を司る白血球の機能が低下する

- 血中のブドウ糖がタンパク質と結びついてつくられる終末糖化産物(AGEs)が歯周病へ悪影響を及ぼす

上述したように、歯周病と糖尿病は相互に影響を及ぼしており、口腔ケアをしっかり行うことは歯周病予防にとっても糖尿病予防にとっても良い効果を発揮します。

歯周病は脳卒中のリスクを約1.9倍増加させる

歯周病は脳卒中、その中でも特に脳梗塞のリスクを高めることがわかっています。具体的には、歯周病が脳卒中のリスクを約1.9倍、脳梗塞のリスクを約2.7倍増加させるという研究結果も出ています(参考文献:Vasc Health Risk Manag.2019;15:519-532.)。

歯周病が脳卒中の原因となる理由としては、歯周病による慢性炎症が動脈硬化をもたらし脳卒中のリスクを高める可能性と、特定の歯周病菌(ジンジバリス菌やプレボテラ・インターメディア菌など)が心房細動(心源性脳梗塞の原因)や、頸動脈の動脈硬化(アテローム性脳梗塞の原因)といった脳卒中リスクと関連している可能性が考えられています。

さらに、脳卒中後遺症による上肢機能障がい(歯磨きが行いにくい)や嚥下(えんげ)障がい(低栄養のリスクが高まる)は歯周病リスクの原因となりますので、歯周病と脳卒中は相互に悪影響を及ぼすと言えるでしょう。

日々の口腔ケアは体全体を守ることにつながる

歯周病は上記で説明した認知症、糖尿病、脳卒中以外にも、以下の病気とも関連があると言われています。

- 動脈硬化

- 腎臓疾患

- 心疾患

- 骨粗鬆症

- 関節リウマチ

歯周病はさまざまな病気と関係していることがご理解いただけたでしょうか。歯の喪失や歯周病は口だけの問題ではなく、体全体に影響を及ぼしていますので、日々の口腔ケアが非常に大切です。これを機会にしっかりと口腔ケアを行っていただければと思います。