認知症に起因する嚥下障がいの回復は困難

従来の摂食嚥下リハビリテーション(以下、嚥下リハ)は、脳卒中の回復期の嚥下障害を中心として発展し、機能回復を目指してさまざまな方法論や技術論を生み出してきました。

一方、認知症は、現在の医学では治すことはできず、また、少しずつ進行していく疾患であるため、認知症に起因する嚥下障害は回復が困難です。

そのため、「機能回復」を目指すと、患者自身も介護者や医療者も体力や精神を消耗し、無力感を味わうことになってしまいます。

認知症の方の嚥下リハは、「キュア」ではなく「ケア」

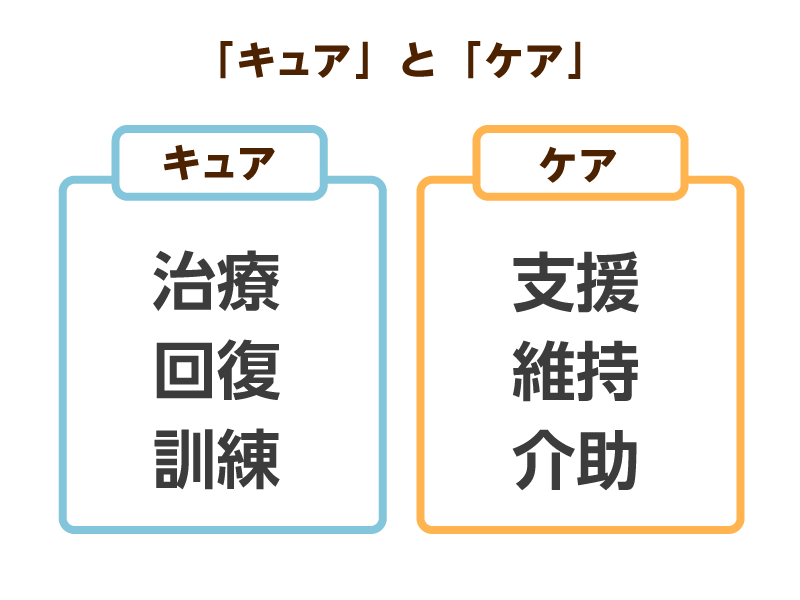

そこで求められるのは、「キュアからケア(介助・支援)へ」というパラダイム転換です。

すなわち、「キュア=治療・回復」ではなく、「ケア=介助・支援」という考え方にシフトしなければいけません。

認知症の方への嚥下リハでは、現在の機能を最大限に引き出しつつ、安全に経口摂取(口から食べ物を取ること)ができるように介助・支援することが求められています。

これらを理解したうえで、認知症の方の嚥下リハに取り組むようにしましょう。

認知症のタイプ別に見る食事の変化や嚥下の特徴

一言で「嚥下障害」といっても、その原因となる疾患や症状進行によって対応は大きく変わってきます。

認知症の方の嚥下リハに取り組むためには、認知症の病態や症状を知り、認知症のタイプ別に嚥下の特徴を理解しておくことが大切です。

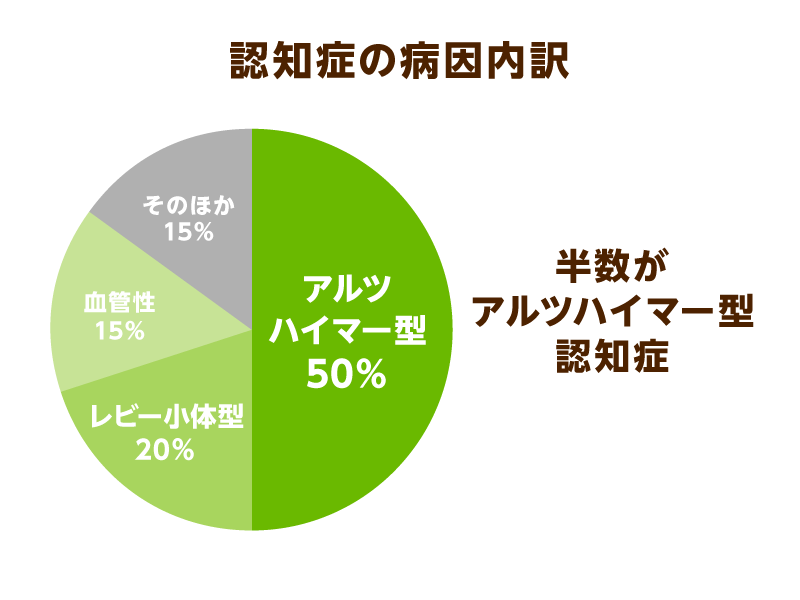

今回は、認知症の中でも頻度が高いとされている「アルツハイマー型認知症」と「レビー小体型認知症」の嚥下の特徴をご説明します。

アルツハイマー型認知症は「食欲」に障がいが出やすい

アルツハイマー型認知症(AD)は、最も多いタイプの認知症です。

軽度ADの特徴は、「偏食の出現」です。

すべてのケースではありませんが、臨床でも「全嗜好が甘味に偏る」方が多くいらっしゃいます。

また、空腹を感じないことや拒食・過食といった、「食欲」に関する障がいが出やすいのも、軽度ADの特徴です。

症状がもう少し進行すると、「見当識障がい(時間や場所、人の認識が困難に状態)」や「実行機能の障がい(頭で考えたことを実行に移すことができない状態)」のために、声かけをしないと食事を始められなかったり、食事を中断してしまったりすることがあります。

そのほかにも、箸の使い方が分からなくなったり、食器の模様に気を取られてしまうなどの症状が出てきます。

重度ADでは、口の食べ物を咽頭に送り込めない、誤嚥するなどの症状も出るのが特徴です。

人生の最終段階で、食事を拒否するように、まったく口から食べ物を摂取しなくなる方も少なくありません。

アルツハイマー型認知症の特徴

- 嗜好、食欲の変化

- 甘味を好む、食欲の低下(※まれに増加することもある)

- 見当識障がいや実行機能の障がい

- 食事を始めない、ほかのことに気を取られる、食器の使い方がわからない、異食など

- (まれに)口腔期の障がい

- 咽頭に食事を送り込めない、誤嚥

レビー小体型認知症は誤嚥になるリスクが高い

レビー小体型認知症(DLB)の一番の特徴は、早期から「パーキンソン症状」が出現し、姿勢の傾きや食事の口への取り込みが問題となります。

しかし、臨床上重要となるのは、前回の記事でご説明したように、ドーパミン不足のために、「不顕性誤嚥」が増える可能性があるということです。

パーキンソン症状が著明な場合は、誤嚥の有無の確認のために、嚥下機能検査を受けることが望ましいでしょう。

DLBはADよりも進行が早いとも言われており、重度になると、DLBの特徴は薄れて活動性の低下が目立つようになります。

人生の最終段階には、ADと同様に経口摂取量が極端に減少していきます。

レビー小体型認知症の特徴

- パーキンソン症状

- 食べこぼし、姿勢の傾き、送り込みの障がい(食べ物を咽頭へ送りこめなくなる)、誤嚥

- 日内、日差変動(症状が1日の中で変化したり、日によって異なること)

- 食欲の変動、嚥下動作の変動

症状は人それぞれ、臨機応変なケアを心がけましょう

そのほか、前頭側頭型認知症や血管性認知症などにも特徴があります。

認知症のタイプによる嚥下の特徴はありますが、同じタイプの認知症でも異なる反応を示すことがあります。

また、個人の性格やこれまでの生活や環境にも影響を受けます。

臨床の現場では、認知症の分類に囚われすぎず、臨機応変なケアを心がけてください。

患者さんへの寄り添い方は人それぞれで、正解・不正解というものはないと思います。