こんにちは。「介護✕メンタル」を担当する「3Sun Create」代表で、介護職専門コーチ・研修講師を勤めている三田村 薫です。

第2回目の連載となる今回は、介護者に必要な「レジリエンス」についてお伝えしていきます。「レジリエンスってなに?」と思った方、ぜひ最後まで呼んでいただきたいと思います。心を落ち着かせる能力を高められるはずです。ではさっそく本題に入っていきましょう。

その前に、「レジリエンス」とは何かを大まかですがお伝えしておきます。

レジリエンスとは、「回復力」「抵抗力」「復元力」「耐久力」などと訳される心理学用語です。

まずはレジリエンス度をチェック! あなたはどんな人?

私が、レジリエンスを学び出した頃は、書店にも「レジリエンス」というタイトルがつく本は数える程でした。でも、ここ数年間で大型書店では「レジリエンスコーナー」ができるほどレジリエンス関連本が増えました。

最近の日本は、落ち込んだまま抜け出せない人が多いということなのかも知れませんね。

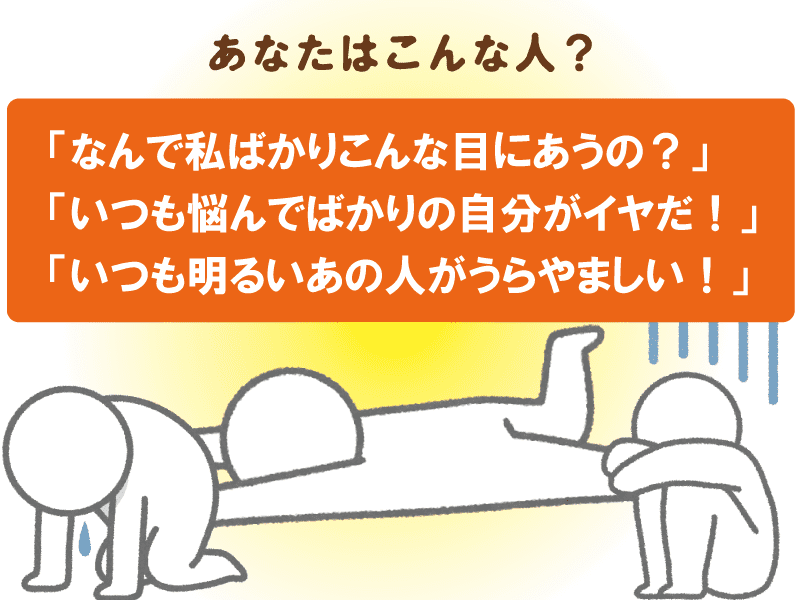

まず、あなたのレジリエンス度をチェックしてみてください。以下の項目で当てはまると思ったところにチェックを入れて、チェックの数であなたのレジリエンス度を診断していきます。

レジリエンス度チェック

□大勢の人の前でも緊張しない方だと思う

□新しいこと、新しい土地に行くことが好きだ

□好奇心が強いほうだと思う

□自分は社会に貢献していると思う

□新しい環境にはすぐに馴染んでしまう方だ

□人とは知り合ってすぐに友達になれる

□自分の思いや考えをすぐに人に伝えることができる

□理不尽なことがあっても引きずらない

□趣味といえるものが3つ以上ある

□簡単に物事を諦めないタイプだ

□いろいろなことにチャレンジするのが好きだ

□自分は幸せだと思う

□何でも相談できる友人や家族がいる

□気持ちの切り替えが早い方だ

□自分の将来のことを考えるとワクワクする

いかがでしたか?以下の基準と、あなたがつけたチェックの数を確認してください。

- 12個以上…レジリエンスが高い人

- 8個~11個…普通

- 7個以下…レジリエンスが低い人

みなさんのレジリエンス度はどれに当てはまりましたか?

低かった人もいる当然いらっしゃるかと思います。ただ、診断結果が低くても心配いりません。「レジリエンス」は先天的なものではなく、誰にでも、いつからでも鍛えることができます。

もしかするとあなたは、ちょっとしたことで落ち込みやすく、いつも悩みをかかえていて落ち込んでしまう自分がイヤになっていたり、いつも明るく振る舞っているあの人みたいになりたいと憧れている人がいたり、「何で私ばかり、こんな目にあうの!」と嘆いているかも知れません。

また、こんな人もいるかも知れません。「私はちょっとやそっとのことじゃヘコタレないから大丈夫」。そして周囲からも、「あなたは強いから大丈夫よ」とよく言われる。

レジリエンスの観点から考えると、「自分は強いから大丈夫」と自分を鼓舞して、日々のストレスや疲労を蓄積してしまっている人こそ要注意です。

「自分は強い」と思っているということは、「自分はストレスに強い」と思い込んでいたり、または、「自分はストレスを感じないタイプ」とストレスや疲労感に対して麻痺しているケースが多くあります。

介護の状況においても、本来であれば対処できるようなことでも、「疲労」や「ストレス」が蓄積されていると上手く対応できず、それがキッカケで更にストレスが重なってしまいます。すると、トラブルが増え、その人らしさが失われていきます。その結果として、心が折れてしまいます。

次章からは、レジリエンスを鍛えるメソッドを2つご紹介します。簡単にできるものばかりですので、ぜひ実践してみてください。

いろんな方法でリラックス 呼吸に意識を向けたことはありますか?

皆さんは、自分の呼吸に意識を向けたことがあるでしょうか?忙しい現代においては、殆どの人が自分の呼吸に気を止めたことがないのではないでしょうか。

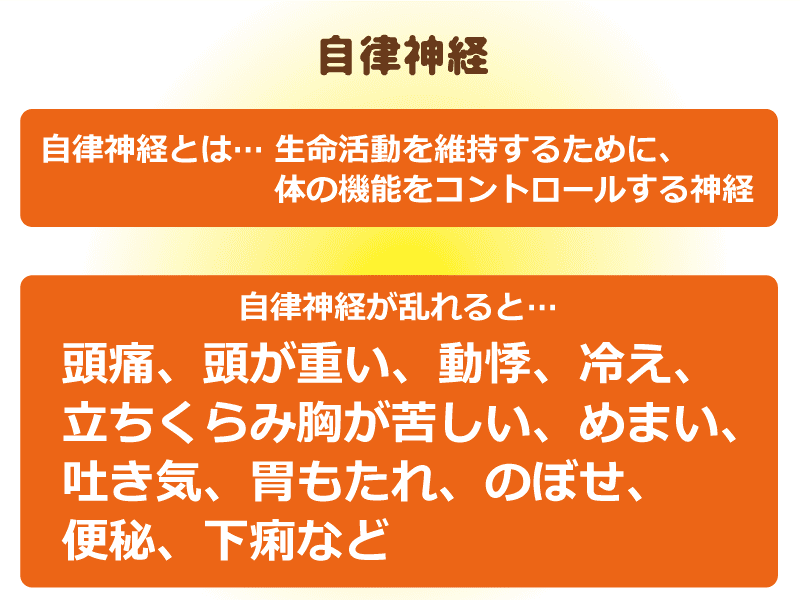

リラックスするために深呼吸が効果的であることはよく知られています。なぜ、呼吸を深くすると心が落ち着くのかというと、そのカギは、自律神経のバランス調整にあります。

自律神経は交感神経と副交感神経という相反する働きの2つの神経から成り立っています。交感神経は、緊張状態やストレスといった負荷がかかっている状態にあるときに優位になります。副交感神経は、心が落ち着いている状態、リラックスしている状態のとき、とくに睡眠中に優位になります。

自律神経のコントロールは無意識的に行われていますが、交感神経と副交感神経のバランスが乱れて、どちらか一方だけが優位な状態が長く続くと、倦怠感や不眠になってしまったり、食欲低下といったさまざまな不調が生じます。

つまり、落ち込んで緊張状態にある場合は、交感神経と副交感神経のバランスが乱れている状態だと言えます。心がいき詰まるときには、息も詰まっているのです。落ち込んでいるときは、呼吸も浅くなっています。

呼吸は、通常は自律神経がコントロールしています。つまり、意識しなくても無意識に行われます。でも、意識して止めたり、早くしたり、深くしたりなどのコントロールもできます。

この無意識に行っている呼吸を、意識的なコントロール下に置くことで、自律神経の交感神経と副交感神経のバランスをとることが可能となるのです。

瞑想やヨガでも呼吸法を学びますが、創造的なアイデアを閃いたり、柔軟な思考を手に入れようとするときには、リラックスした状態が必要になります。

あなたも、アイデアが浮かぶときは、ガチガチに張り詰めているオフィスではなく、お風呂に入ってリラックスしているときや、お気に入りのカフェでコーヒーを飲んでいるときなど、リラックスしているときにふっとした瞬間が多いはずです。

まず、呼吸に意識を向けてみて下さい。リラックスできる姿勢で座って、目を閉じて、呼吸に意識を向け観察します。手を自分のお腹や胸にあてて観察してみてください。

息を吸うときには、どんな風にお腹や胸がふくらんで、息を吐くときには、どんな風にお腹や胸がしぼむのか。

できるだけ何も考えず、リラックスして呼吸にだけ意識を向けてください。ただ呼吸に意識を向け味わっているだけで、ずいぶん静かな感覚が味わえるのではないかと思います。

呼吸法のいいところは、このリラックス効果がすぐ実感できることです。落ち込んでいるときには、意識的に深い呼吸を繰り返すというのも一つの方法です。つまり、意識的にリラックス状態にスイッチを切り替えるのです。

こうしてストレスを感じた時にストレス発散するための施策をとるのが、レジリエンスを高める一つの方法だと言えます。日常的にストレスをため込まないことで、これまでストレスを感じやすかった脳が書き換えられていくはずです。

イヤ~な気持ちをどうしていますか? 忘れようとするのは逆効果

あなたは忘れられますか?

ちょっと実験したいと思います。

「キムタクのことは考えないでください」

こう言っても、もしキムタクの顔が浮かんできたり、ドラマのワンシーンを思い出したら、それを打ち消そうと頑張ってみてください。

「キムタクを思い出さない。思い出さない。」と念じてもいいし、「ナカイ君…」「シンゴちゃん…」「ゴロウちゃん…」と他のメンバーを思い浮かべてもいいです。

どうですか?キムタクは消えましたか?消えるどころか見事にスマップ全員勢ぞろいになりませんでしたか?キムタクを思い出さないようにしようとするほど、キムタクが強化されてしまいます。これは私たちの脳の機能です。

私たちの脳はそういうもので、「忘れよう」と頑張るのは逆効果なのです。

あなたは、何か嫌な事象があった場合の「イヤ~な気持ち」をどうしていますか?

一般的に私たちは“感情”というものをどう扱ったらよいかよく知りません。なぜなら、特別に「心理学を学びました」、「メンタルヘルスを学びました」という人以外は誰からも教わってないからです。

特に、日本では自分の精神的な弱い部分を他人に話すことを避ける傾向にあります。それは、昔の根性と気合で何とかしろという悪習のなごりかも知れませんね。だとしたら、どう扱っていいかわからないのが普通だと思います。

楽しい気持ちの時は、そのまま楽しさを満喫すればいいのでしょうが、イヤな気もちを感じたときには、「早く抜け出したい」「早く忘れたい」と一生懸命にそのできごとをなかったことにしようとしているのではないでしょうか。

落ち込んでいるときには、一刻も早く忘れてしまいたい。無かったことにしたいと思いがちですが、実際にあったことをなかったことにできませんし、何より自分自身が憶えています。それに、人は忘れよう忘れようとすると余計に思い出してしまう厄介な脳の機能があります。

じゃあ、どうすればいいのか?次章で考えていきたいと思います。

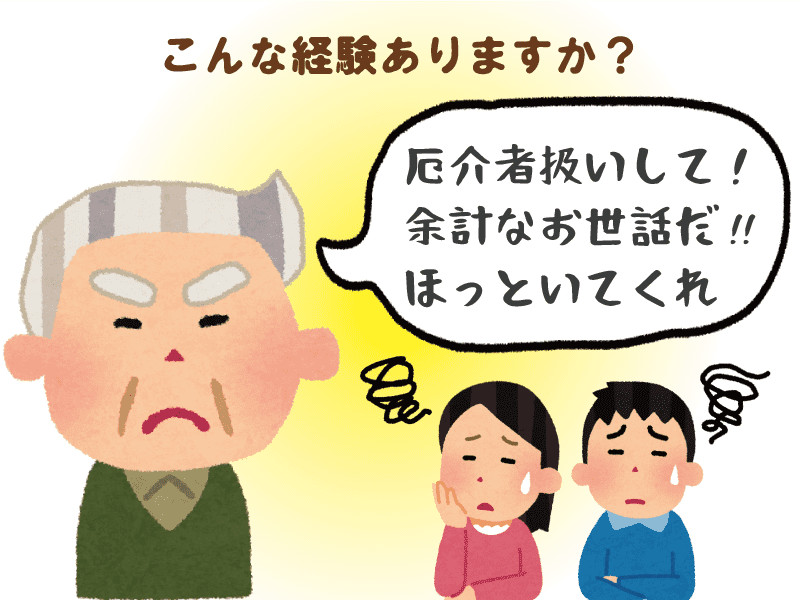

「余計なお世話だ!」「ほっといて!」と 言われた経験はありませんか?

まずは、無かったことにするのではなく、それを受け入れるということをお勧めします。人によって落ち込むに至った事象が違いますし、違う落ち込み方や落ち込んでいる時間も違うと思います。

人は、自分の失敗を責められて一日中気持ちが沈んでしまう人も居れば、同じことがあってもあっけらかんとしている人もいます。

あっけらかんとして自分の失敗や失態に目を向けずに反省しないのはどうかと思いますが、過剰に落ち込んでしまって前に進めなくなってしまっては、精神的負担が大きいばかりか、介護する側のメンタルが介護を受ける側に影響を与えてしまいます。

あなたも、不機嫌な人と一緒の部屋にいると何かしらの影響を受けてしまい、「話しかけないでおこう」「そばには行かないでおこう」と思った経験があるのではないでしょうか。

また、不機嫌な人が部屋に入ってきて、こちらが気分爽快になるなんてことはありません。どちらかと言うと、不機嫌な人がいると、こちらの気分も沈みがちになるのではないでしょうか。このように、あなたの精神状態が介護を受ける側に影響を与えてしまうのです。

まずは、落ち込んだときの記憶を思い出してみてください。落ち込だのは、落ち込んだなりの事象があったはずです。

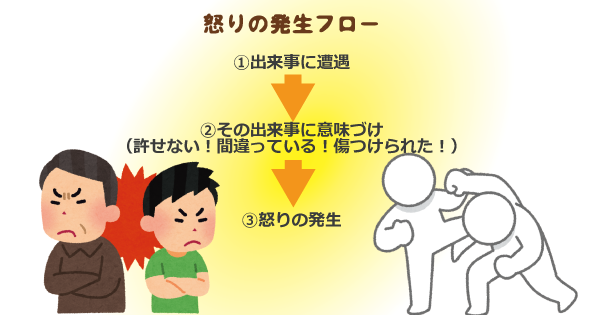

例えば、毎週デイサービスに行く前に「行きたくない!厄介者扱いして!」と言われる、良かれと思ってやったのに「余計なお世話!」と拒否された、認知症だとわかっていても何回も同じことを言われてイライラする。そして、イライラする自分に罪悪感をもってしまい更に落ち込むなど、さまざまな理由が考えられます。

ここで考えていただきたいのは…

- ①落ち込んだ事象

- ②落ち込んだときの気持ち・感情、相手がいるなら相手への気持ち・感情

- ③今の自分(落ち込でいる)を客観的に第三者から見るとどんな風に見られていると思いますか?

というこの3点です。

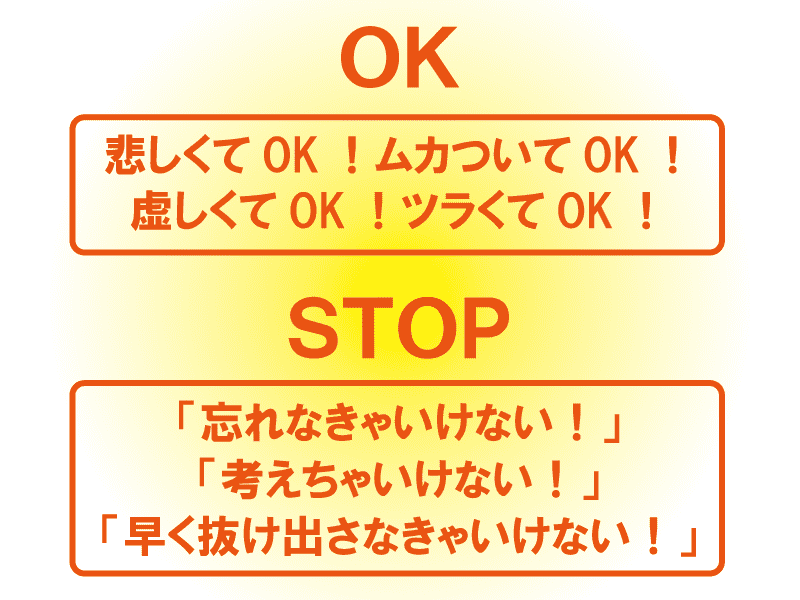

書き出すことで客観的に見ることができ受け入れやすくなる効果があります。そして、落ち込んだときの気持ちにきづいたら、その気持ちにOKを出すのです。

悲しくてOK。ムカついてOK。虚しくてOK。辛くてOK。落ち込んだときの気持ちにきづいたら、その気持ちにOKを出す。「忘れなきゃいけない」「考えちゃいけない」「早く抜け出さなきゃいけない」と思わなくていいです。あなたの中に起こる感情にOKを出して下さい。

本日お伝えしたいこと

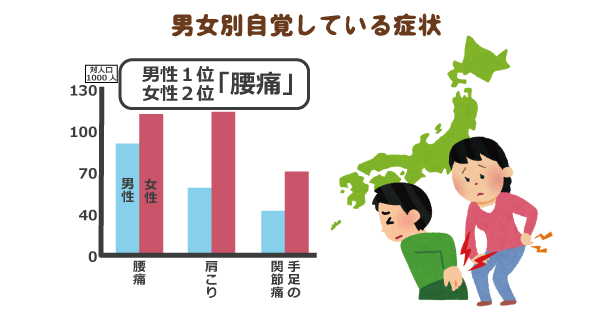

介護の「大変さ」の中には、肉体的なものに加え、精神的な辛さも重なります。介護者としては、自分の「疲労」のレベルを意識する必要があります。なぜなら、人のメンタルと肉体的な疲労は相乗作用します。肉体的な「疲労」が蓄積されると、メンタルが崩壊するのは当たり前のことなのです。

もし、あなたの中で沸き起こる感情を、あなた自身が否定してしまっては、その感情はどこに行けばいいのでしょうか?あなたが考えないようにすると、無かったことにすると、その感情は無くなるのでしょうか?

いいえ違います。その感情は、あなた自身に気づいて欲しくてもっと大きくなって現れてしまいます。キムタクを忘れようとすればするほど、スマップ勢ぞろいと同じ仕組みです。これは人の感情の仕組みでもあります。

マイナスの感情に振り回されない、自由になるために必要なことは、まず、自分の感情に気づくこと。そして、そのマイナスの感情を受け入れることです。なぜなら、あなたの言葉を一番聞いているのは、あなた自身なのです。

精神性が強調されることの多い介護ですが、介護サービスのデイサービスや短期入所(ショートステイ)などをレスパイトとして活用するのはもちろん、介護士やケアマネージャーの介護のプロに相談してみてください。あなたの胸の中のモヤモヤ、イライラを一人で抱え込まないでください。介護で大切なのは介護者がストレスを蓄積しないことです。

プロの介護職員でさえも介護をしながらストレスや悩みで押しつぶされそうになってしまいます。私も現場に出ているときはそういう悩みはつきものでした。

在宅介護は「孤独」や「虚しさ」と隣合わせなのが現実かもしれません。だからこそ、1人でどうにかしようとするのではなく、技術や周りのプロに助けを求めてみるのがよいと私は考えています。