高齢者の「新型栄養失調」について理解する

飽食の時代、なぜ「栄養失調」に陥ってしまうのか

「新型栄養失調」という言葉を耳にしたことはありますか?

戦時、食糧不足だったころには「栄養失調」になってしまう方も多かったものの、豊かになった現在とは関わりのない病気のように思えます。

実は、新型栄養失調とは、カロリーは十分に摂取していても、特定の栄養素が不足している状態を指します。従来の栄養失調が食べ物の絶対量不足から生じるのに対し、新型栄養失調は食事の質の問題から発生します。

若者の場合はダイエットや生活習慣が影響していることが多いのですが、高齢者の場合、食欲の減退や味覚・嗅覚低下により食べ物のおいしさを感じられなくなることなどで食事量が減ることが大きな要因です。

高齢者の1~2割が低栄養状態

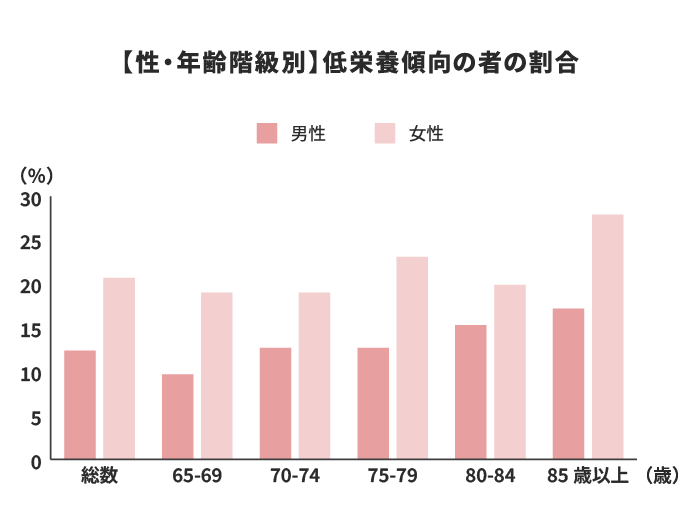

厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査」によると、65歳以上の高齢者のうち、男性 12.4%、女性 20.7%が低栄養傾向(BMI20kg/m²未満)にあることがわかっています。

この数字は、高齢者の新型栄養失調問題の深刻さを示唆しています。

また、最も低栄養状態の方が多いのは 85 歳以上であり、高齢になるほど低栄養になるリスクが高まることがわかります。

新型栄養失調は、高齢者の健康に深刻な影響を与える可能性があります。

主な健康リスクを詳しく見ていきましょう。

1. 免疫機能の低下

タンパク質やビタミン(特にビタミンC、D、E)、ミネラル(亜鉛など)の不足は、免疫系の機能を低下させます。その結果、感染症にかかりやすくなったり、症状が悪化したりするリスクが高まります。特に高齢者の場合、インフルエンザや肺炎などの感染症が重篤化しやすくなります。また、傷の治りも遅くなり、褥瘡(床ずれ)のリスクも高まります。

2. 筋力低下(サルコペニア)

タンパク質とエネルギーの不足は、筋肉量の減少と筋力の低下を引き起こします。これはサルコペニアと呼ばれ、日常生活動作(ADL)の低下や転倒リスクの増加につながります。サルコペニアは単に筋力の問題だけでなく、全身の代謝にも影響を与え、糖尿病や心血管疾患のリスクを高める可能性があります。

3. 骨密度の低下(骨粗鬆症)

カルシウムとビタミンDの不足は、骨密度の低下を加速させ、骨粗鬆症のリスクを高めます。骨粗鬆症は骨折のリスクを増加させ、特に大腿骨頸部骨折は高齢者の生活の質を著しく低下させる原因となります。骨折後の回復には長期間を要し、場合によっては寝たきりの原因にもなります。また、骨折の恐れから活動量が減少し、さらなる筋力低下や全身の機能低下を招く可能性があります。

4. 認知機能の低下

ビタミンB群(特にB12)や不飽和脂肪酸(DHA、EPA)の不足は、認知機能の低下と関連があることが示唆されています。適切な栄養摂取は、認知症予防の観点からも重要です。

特に、ビタミンB12の不足は、記憶力の低下や抑うつ症状との関連が指摘されています。また、抗酸化作用のあるビタミンCやEの不足も、認知機能の低下を招くおそれがあります。

5. 創傷治癒の遅延

タンパク質、ビタミンC、亜鉛などの不足は、傷の治りを遅くします。これは褥瘡(床ずれ)のリスクを高め、手術後の回復にも影響を与える可能性があります。高齢者の場合、皮膚の再生能力が低下しているため、栄養不足による創傷治癒の遅延は特に問題となります。

高齢者が「新型栄養失調」になりやすい理由

それでは、高齢者が新型栄養失調に陥りやすいのはなぜなのでしょうか。

①偏った食事になりがち

高齢者は同じものばかり食べる傾向があり、栄養バランスが崩れやすくなります。

これには、以下の要因が影響しています。

1. 食べ慣れた食品への依存

長年の習慣や好みにより、特定の食品に偏った食事になりがちです。例えば、麺類や米飯中心の食事が続くと、タンパク質やビタミン、ミネラルが不足しやすくなります。また、甘味や塩味の強い食品を好む傾向がありますが、これは糖尿病や高血圧のリスクを高める可能性があります。

2. 調理の簡略化

調理が面倒に感じられるようになると、レトルト食品やインスタント食品に頼りがちになります。これらの食品は、往々にして塩分や糖分が多く、必須栄養素が不足しがちです。

3. 経済的な制約

年金生活者の場合、食費を抑えようとして栄養価の高い食品(肉、魚、新鮮な野菜や果物など)の購入を控えることがあります。これにより、タンパク質、ビタミン、ミネラルの摂取が不足しがちになります。

②食事量自体が減ってしまう

また、加齢に伴う食欲低下や、調理が面倒になることで、食事量が減少したり、食事を抜いたりすることがあります。具体的には以下のような要因が考えられます。

1. 活動量の減少

退職後や身体機能の低下により活動量が減ると、エネルギー消費量が減少し、食欲も低下します。これは単にカロリー摂取量の減少だけでなく、食事回数の減少や欠食にもつながります。

2. 調理の負担

高齢者にとっては毎食の調理が大きな負担であることも。食事を抜いたり、簡単な食事で済ませたりすることがあります。

3. 慢性疾患の影響

慢性疾患(糖尿病、心臓病、慢性腎臓病など)の治療のため、食事制限を行っている場合があります。これが過度になると、必要な栄養素の摂取が不足する可能性があります。

例えば、塩分制限が厳しすぎると、食事の美味しさが損なわれ、食欲低下につながる可能性があります。

ただし、食事制限がある方は、医師の指示に従ってください。なお、食事量の低下がみられる場合は、相談することをおすすめします。

4. 消化器系の問題

胃腸の機能低下、消化酵素の分泌減少、腸内細菌叢の変化などにより、食べ物の消化・吸収効率が低下することがあります。これにより、食後の不快感や膨満感が生じやすくなり、食事量の減少につながる可能性があります。

5. 薬剤の影響

高齢者は複数の薬を服用していることが多く、これらの薬が食欲不振や味覚の変化を引き起こすことがあります。例えば、一部の抗がん剤や抗うつ薬は食欲を低下させる副作用があります。

これらの要因により、高齢者は食事量が減少したり、欠食が増えたりしやすくなります。その結果、必要なエネルギーや栄養素が不足し、新型栄養失調のリスクが高まります。特に問題となるのは、タンパク質やビタミン、ミネラルの不足です。これらの栄養素は、毎日摂取する必要があるため、食事量の減少や欠食の影響を受けやすいのです。

③社会的孤立による食生活の乱れ

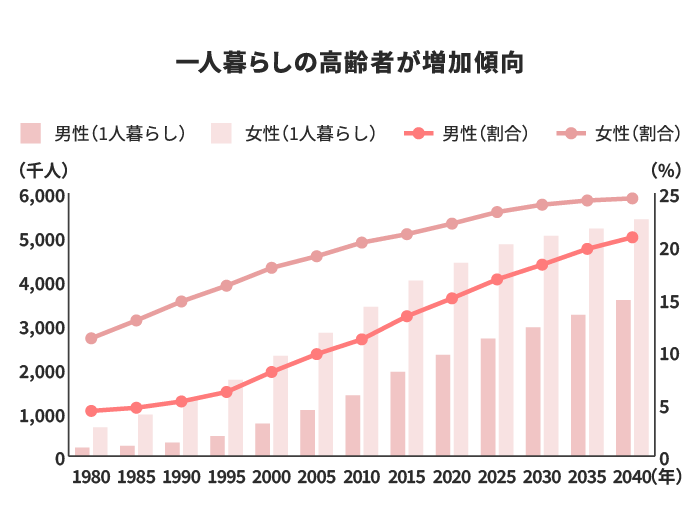

最近では核家族化に伴い、ひとり暮らしの高齢者が増えています。

内閣府の「令和4年版高齢社会白書」によると、65歳以上の一人暮らしの者は2020年には男性15.0%、女性22.1%にも及ぶそうです。

ですが、このように社会との接点が減少すると、食事への意欲が低下し、簡単な食事で済ませてしまうことがあります。

社会的孤立は以下のような形で食生活に影響を与えます。

1. 食事を楽しむ機会の減少

家族や友人との食事の機会が減ると、食事を楽しむ意欲が低下し、簡単に済ませがちになります。また、一人で食事をすると食事時間が短くなりがちで、十分な咀嚼ができず、消化吸収に影響を与える可能性があります。

2. 買い物の困難

移動手段の制限や体力の低下により、食材の買い物が困難になることがあります。これにより、新鮮な食材の入手が難しくなり、食事の質が低下する可能性があります。

3. 食事準備のモチベーション低下

一人分の食事を作る意欲が湧かず、簡単な食事や同じメニューの繰り返しになりがちです。これにより、栄養バランスが偏ったり、食品の多様性が失われたりする可能性があります。また、調理する楽しみや達成感が減少することで、食事全体への関心が低下する可能性もあります。

4. 経済的制約

社会的孤立は経済的な問題と結びつきやすく、食費を抑えようとする傾向があります。これにより、栄養価の高い食品(肉、魚、新鮮な野菜や果物など)の購入を控え、結果として栄養バランスが崩れる可能性があります。

5. 精神的影響

孤立感や孤独感は抑うつ状態を引き起こす可能性があり、これが食欲不振や食事への無関心につながることがあります。また、ストレスによる過食や、逆に拒食のような症状が現れることもあります。

これらの社会的孤立による影響は、単に栄養摂取の問題だけでなく、高齢者の全体的な健康状態や生活の質にも大きな影響を与えます。そのため、高齢者の新型栄養失調を予防・改善するためには、食事面でのサポートだけでなく、社会的つながりを維持・構築するための取り組みも重要となります。

新型栄養失調を予防しよう

バランスの取れた食事プランの実践が第一

新型栄養失調を予防・改善するためには、バランスの取れた食事を心がけることが最も重要です。以下のポイントを意識しましょう。

1. 主食、主菜、副菜を揃える

毎食、炭水化物源となる主食(ご飯、パン、麺類など)、タンパク質源となる主菜(肉、魚、卵、大豆製品など)、ビタミンやミネラル、食物繊維の供給源となる副菜(野菜、海藻、きのこなど)を揃えることを心がけます。これにより、必要な栄養素をバランスよく摂取することができます。

2. タンパク質源を毎食取り入れる

高齢者はタンパク質不足に陥りやすいため、毎食タンパク質源を意識して取り入れることが重要です。肉や魚が苦手な場合は、豆腐や納豆、卵などの代替品を活用しましょう。また、タンパク質の吸収を促進するためにも、ビタミンCを多く含む食品(例:柑橘類、パプリカなど)と一緒に摂取することが効果的です。

3. 多様な色の野菜を取り入れる

様々な色の野菜を食べることで、多様なビタミンやミネラルを摂取することができます。赤(トマト、パプリカ)、緑(ほうれん草、ブロッコリー)、黄(かぼちゃ、にんじん)、白(カリフラワー、玉ねぎ)など、色とりどりの野菜を取り入れましょう。

特に、緑黄色野菜は栄養価が高いので、積極的に摂取することが重要です。

4. 適切な食事量を意識する

高齢者は若い頃ほど多くの食事量を要しませんが、適切な栄養素の摂取は欠かせません。小分けにして頻繁に食べる、あるいは栄養密度の高い食品を選ぶなどの工夫が効果的です。

例えば、一回の食事量を減らす代わりに、間食として栄養価の高いおやつ(ナッツ類、ヨーグルトなど)を取り入れるのも良いでしょう。

5. 水分摂取を忘れずに

高齢者は喉の渇きを感じにくくなるため、意識的に水分を摂取することが重要です。お茶やスープなども有効な水分源となります。適切な水分摂取は、消化や栄養素の吸収を助け、便秘予防にも効果があります。

6. 食物繊維の摂取を心がける

食物繊維は腸内環境を整え、便秘予防や血糖値の急激な上昇を抑制する効果があります。全粒穀物、豆類、野菜、果物などから積極的に摂取しましょう。

7. 良質な脂質を適度に摂取する

不飽和脂肪酸(特にオメガ3脂肪酸)は、心血管系の健康や認知機能の維持に重要です。魚油、エゴマ油、アマニ油などを適度に取り入れましょう。

高齢者向け栄養補助食品の活用

なお、バランスの取れた食事を心がけても、必要な栄養素を食事だけから摂取するのが難しい場合があります。そのような場合、高齢者向けの栄養補助食品を利用することで、不足しがちな栄養素を補うことができます。

代表的な栄養補助食品とその特徴は以下の通りです。

プロテインパウダー

タンパク質補給に効果的です。牛乳や豆乳に混ぜたり、お粥に加えたりして摂取できます。高齢者向けのプロテインは消化吸収が良いものが多く、サルコペニア予防に役立ちます。

栄養補助ドリンク

エネルギーや各種ビタミン、ミネラルがバランスよく配合されています。食欲がない時や、食事の間の補食として利用できます。特に、手術前後や病気回復期などの栄養状態が悪化しやすい時期に有効です。

ビタミン・ミネラルサプリメント

特定の栄養素が不足している場合に利用します。例えば、骨粗鬆症予防のためのカルシウムとビタミンDの組み合わせや、貧血予防のための鉄分サプリメントなどがあります。ただし、過剰摂取にならないよう注意が必要です。

オメガ3脂肪酸サプリメント

魚を食べる機会が少ない場合に有効です。心血管系の健康維持や認知機能の低下予防に役立つ可能性があります。

ただし、栄養補助食品の使用に際しては、使用する前に必ず医師や栄養士に相談し、 薬との相互作用に注意しましょう。

また、栄養補助食品は、あくまでも食事を補完するものであり、食事の代替にはなりません。バランスの取れた食事を基本とし、必要に応じて栄養補助食品を利用するという姿勢が重要です。

社会的つながりを通じた食生活の改善

社会的つながりは、高齢者の食生活改善に大きな影響を与えます。以下のような取り組みが効果的です。

1. 地域の高齢者向け食事会や料理教室への参加

同世代の人々と交流しながら食事をすることで、食事の楽しみを取り戻すことができます。また、新しい料理のアイデアを得ることもできます。これらの活動は、単に栄養面だけでなく、精神的な健康にも良い影響を与えます。

2. 配食サービスの利用

調理が難しい場合、栄養バランスの取れた食事を届けてくれる配食サービスを利用するのも一つの方法です。定期的に訪問してくれるため、安否確認にもなります。最近では、個々の栄養ニーズに合わせた配食サービスも増えています。

3. 家族や友人との定期的な食事の機会を設ける

可能であれば、週に1回でも家族や友人と一緒に食事する機会を作りましょう。会話を楽しみながらの食事は、食欲増進にもつながります。また、これは社会的つながりを維持する良い機会にもなります。

社会的つながりを通じた食生活の改善は、新型栄養失調の予防・改善に大きな役割を果たすだけでなく、高齢者の生きがいづくりにも貢献する可能性があります。地域社会全体で高齢者の食生活をサポートする体制づくりが、今後ますます重要になってくるでしょう。