誰もが歳を重ねることで、さまざまな機能が低下します。

特に食に関しては、歯の欠損、唾液分泌量の減少、咀嚼嚥下機能の低下といったオーラルフレイルの影響により、少しずつ食べにくいと感じる食材も増えていく可能性があります。

高齢者に限らず、私たちは無意識のうちに食べやすい食事を選びがちです。安全な食事提供は重要ですが、食べやすさに頼ってしまうことで弱まる機能もあるのです。

できる限りおいしく食べ続けるために、低栄養を防ぐ健康維持と元気なうちから工夫しておきたい食事についてご紹介します。

低栄養状態を避ける理由

なぜ、元気なうちから食事対策が必要なのか?

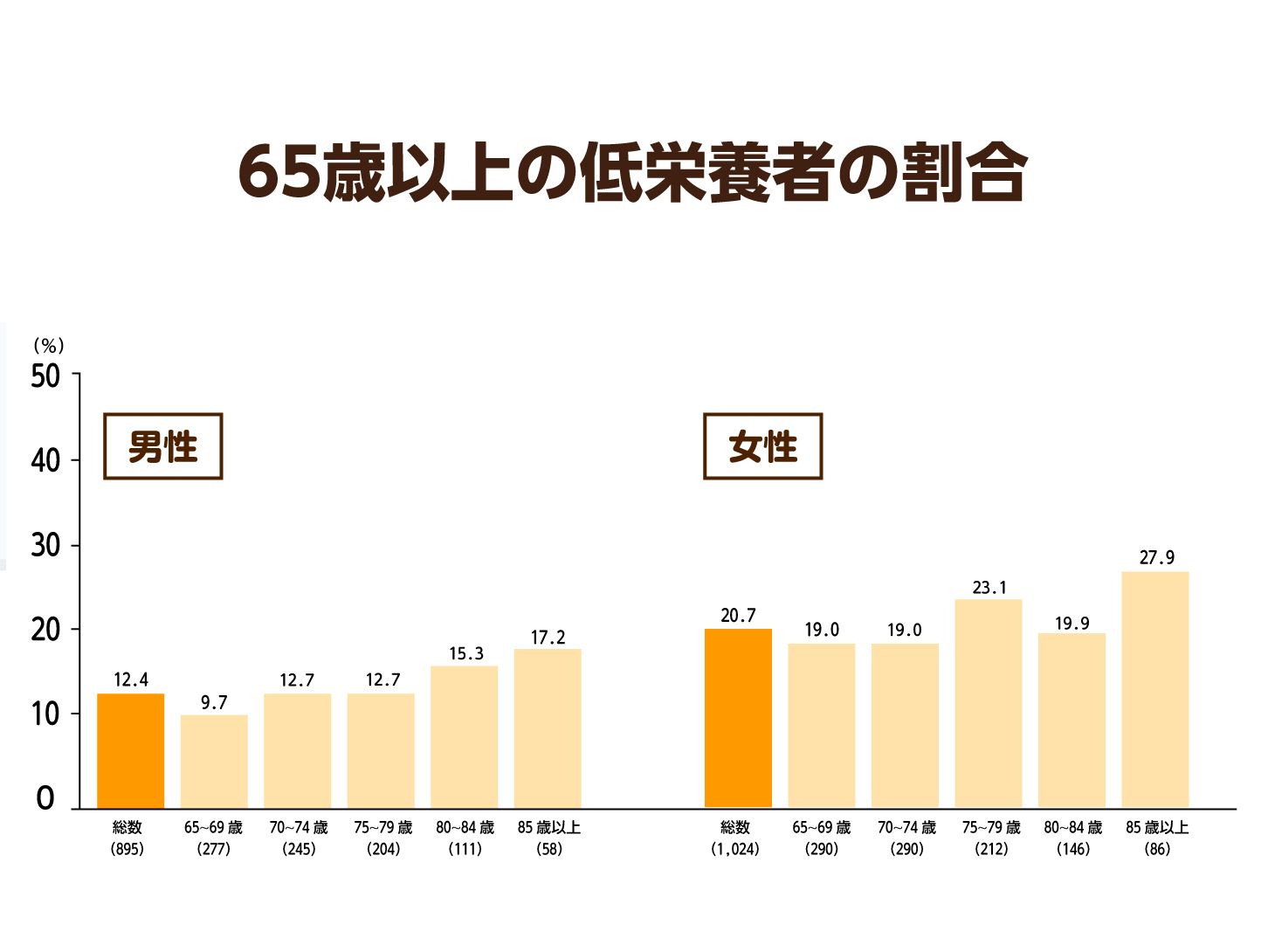

65歳以上の男性の12.4%、女性の20.7%の方が低栄養傾向にあると報告されています。

高齢者にとって、低栄養は健康障がいに直結する深刻な課題のひとつです。低栄養の基準は、要介護や死亡リスクが高くなる「BMI※20以下」が指標となります。

※BMIとは、Body Mass Index(ボディ・マス・インデックス)の略で体格指数を指しています。体重(kg)÷(身長m)×2で算出することができますので、自分の身長と体重から計算してみましょう。

低栄養傾向にある方は、年齢とともに増加します。やせ型、ぽっちゃり型を問わず、日々生活の中で体重の変化には注意してください。体重減少が続くようなら低栄養傾向を疑い、医師や看護師、身近な介護者に相談してみましょう。

低栄養傾向によりどんな機能が低下しやすい?

【低栄養傾向と低下しやすい機能】

- 咀嚼機能の低下

- 嚥下機能の低下

- 筋力の低下 など

【低栄養傾向と関連がある病気】

- 感染症

- 床ずれ(褥瘡)

- 便秘

- フレイル(加齢によって体力や気力が弱まっている状態)

- サルコペニア(筋肉量の低下、筋力または身体能力の低下) など

高齢者が食べにくい食品を把握しよう

食事は、命をつなぐ重要な役割があると同時に心を満たす役割もあります。

高齢の方から受ける食事相談では、昼食は手軽に済ませたいという傾向があり、麺類のみ、ご飯と漬物、丼物など、昼食は摂っているものの、炭水化物に偏っているケースが少なくありません。

欠食するよりも何かを口にすることは大切ですが、さらに一歩進めて、おかずとなるタンパク質や野菜を加えるなど、食事内容を充実させていくことが低栄養予防につながります。

例えば、麺類に卵を加える、茹でほうれん草を添えるだけでもバランスが良くなります。できる範囲で少しずつ「食事内容」を充実させて低栄養傾向を防ぐことで、筋肉量が維持され、身体活動量の低下や感染症対策にもつながります。

高齢者が食べにくい食事・食品を知っておこう

いつも何気なく食べている食事が食べにくいと感じることがあります。食べにくいものは安全のために取り除いてしまうだけでは、食べたいものも食べられるものも少なくなってしまいます。

食べにくいからといって回避するのではなく、食べにくい原因がわかれば、それを補うことで引き続き食べることができるものも多くあります。

| 食べにくい形状 | 食品例 |

|---|---|

| サラッとした液体 | お茶、コーヒーなどの飲みもの |

| ポロポロとしたまとまりのないもの | ひき肉 卵の黄身 クッキー |

| グニュッとした弾力のあるもの | こんにゃく 高野豆腐 |

| ぺったんこのもの | わかめ のり |

| パサついたもの | パン クッキー |

| ホクホクした水分の少ないもの | ふかしたイモ類 |

例えば、ポロポロとしたまとまりのないひき肉を使ったハンバーグは、豆腐を加えて豆腐ハンバーグにするとふんわりとして食べやすくなります。和素材の豆腐を加えても洋風のデミグラスソースで煮込みハンバーグに応用することもできます。

また、人気があるけれど危険性の伴う巻きずしは、海苔が噛み切りにくい、喉に付着する危険性から敬遠されがちです。しかし、写真のように海苔を細かくすれば問題はなくなり、安心して食べることができます。

口から食べることには重要な意味がある

多くの高齢者にとって食事は、楽しみのひとつです。少しずつ食が細くなってきた方は、毎回の食事がとても貴重な機会になることもあるでしょう。

食事は、味覚をはじめ、視覚(見た目)、嗅覚(におい)、聴覚(音)、触覚(食感)という五感を刺激することで、さらにおいしい食事を演出し、食べるチカラにも影響を与えます。

【五感を刺激する食事の工夫 5つのポイント】

- ①目で楽しむ

-

「おいしそう」「食べてみよう」と食欲を刺激するには、食事の見た目も大切です。次のようなポイントに気をつけましょう。

- 色合い

- 形

- 器

- 盛り付け

- 質感(温度、シズル感)

視覚からの判断は8割と言われているので、食べる機能を刺激するにはとても重要です。

- ②味覚を刺激する

- 出し汁など、うま味を活用することで胃液の分泌を促します。高齢者の場合、消化機能の低下が心配されますので、出し汁のきいた汁物を献立に加えることで、味覚の刺激と消化促進の両面からサポートする献立になります。

- ③よく噛む料理を1品入れる

-

歯の欠損や入れ歯の状況などによって、咀嚼機能の低下することがあります。しかし、やわらかく食べやすい食事に頼り過ぎると、今ある機能をさらに低下させかねません。

まずは、歯の調整を行って口の中の食べる環境を整えてみましょう。たとえ義歯であっても、よく噛むことで唾液分泌を促すことは可能です。

「よく噛む」と言っても、硬すぎるものを負担に感じながら食事にとり入れる必要はありません。例えば、ひじきの炒り煮に蒸し大豆を入れてみるだけで咀嚼回数も増え、おいしさや栄養もアップします。いつもの食事に食感の違うもの、違う食材を少量加えることから始めてみましょう。

- ④唾液の出やすい料理を加える

-

高齢者は唾液の分泌が低下しがちです。実は、味覚と唾液は関係があり、咀嚼によって味の分子が唾液に溶け、舌の表面に存在する味細胞(味蕾細胞)で受け入れ、脳へ送られて味覚を感じるという仕組みになっています。

唾液が減って口が渇いてくると、味がわかりにくくなる場合があるのは味覚と唾液の関係が考えられます。

- ⑤香りで脳を刺激(香味野菜、スパイスなどを楽しむ)

- 出し汁の香り、しょう油の香ばしいにおい、肉を焼いたときのにおいなどは、食欲を刺激します。嗅覚が落ちると味覚の低下につながるため、青じそや山椒、ゆずなど身近な香りも最大限活用して充実した食事を楽しむようにしましょう。

食事は、栄養摂取だけが役割ではない

咀嚼は、口や顎、舌を動かすことで全身の機能へとつながっています。食べるという動作には唇・舌・顎・喉などさまざまな器官がうまく協調しあって働いています。

また、頬の筋肉は、口の中で咀嚼する際に食べ物をうまくまとめる、移動させるなどの咀嚼をコントロールする重要な役割があります。筋肉は使用しなければ衰えてしまうため、日々の食事でおいしく楽しみながら続けられるよう工夫が必要なのです。

【食べることの役割】

- 脳の働きを活性化

- 唾液の分泌が促され口腔内の衛生保持

- 食べ物の消化吸収促進

- むし歯、歯周病等の予防

- 口の周りの筋力維持

- 全身機能の活性化

高齢者の食事に必要なのは、特別な食事ではなく、加齢に伴って起こる体の変化への適応です。

工夫次第で、ご家族の方と同じような食事をとることができます。高齢者に食べやすく、やさしい食事も重要ですが、高齢者自らが機能を維持できるような配慮が大切です。

また、食に対する意欲を失うことなく自らで咀嚼し、飲み込み、味わうことのできる機能を持ち続ける食事が介護予防に必要だと考えられます。

高齢者が普段から低栄養にならないための食生活と咀嚼するための口腔ケア、そして五感を刺激する食事を続けることで、高齢者個々の「食べる機能」と「食べるチカラ」を維持できます。少しでも介護予防につなげていただきたいと思います。