こんにちは、スター行政書士事務所の山田です。

介護保険制度の改定が2021年4月にとうとう行われます。今回は2021年度の介護保険制度改定における「介護医療院の看取り対応のポイント」をご紹介します。

介護医療院は介護療養型医療施設の新たな移転先

「介護医療院」とは、慢性期の医療と介護ニーズを持つ高齢者に対応するために、2018年4月に創設された新しい介護保険施設のことです。介護医療院には、廃止される「介護療養型医療施設」の新たな転換先としての役割が求められ、これまでの介護療養型医療施設が担ってきた「日常的な医学管理」と「看取りやターミナルケア」に加えて「住まいとしての機能」が取り入れられました。

「住まいとしての機能」を具体的に説明すると、1床(8㎡以上)あたりの面積確保や、プライバシーの確保(個室または多床室でも家具やパーティションによる仕切りの設置)などで、これらは設置基準上求められています。

介護医療院の施設基準については、重篤な身体疾患を有する方や身体合併症を有する認知症の方々が利用する介護療養型医療施設(療養機能強化型AB)相当のサービス(Ⅰ型)と、比較的様態が安定した者を対象とする老人保健施設相当以上の機能を有するサービス(Ⅱ型)があります。

介護医療院の利用者像

介護医療院を利用する方は急性期病院での治療が終了した後、自宅に戻れない方や、看取り体制が整備されていない特別養護老人ホームや有料老人ホームから入居される方が多いと考えられます。 具体的には、「胃ろう」や「経鼻経管栄養(鼻から胃まで管を入れて栄養を流すこと)」、「中心静脈栄養(高濃度の栄養輸液を中心静脈から投与すること)」といった医療的管理が必要な方ではないかと思います。

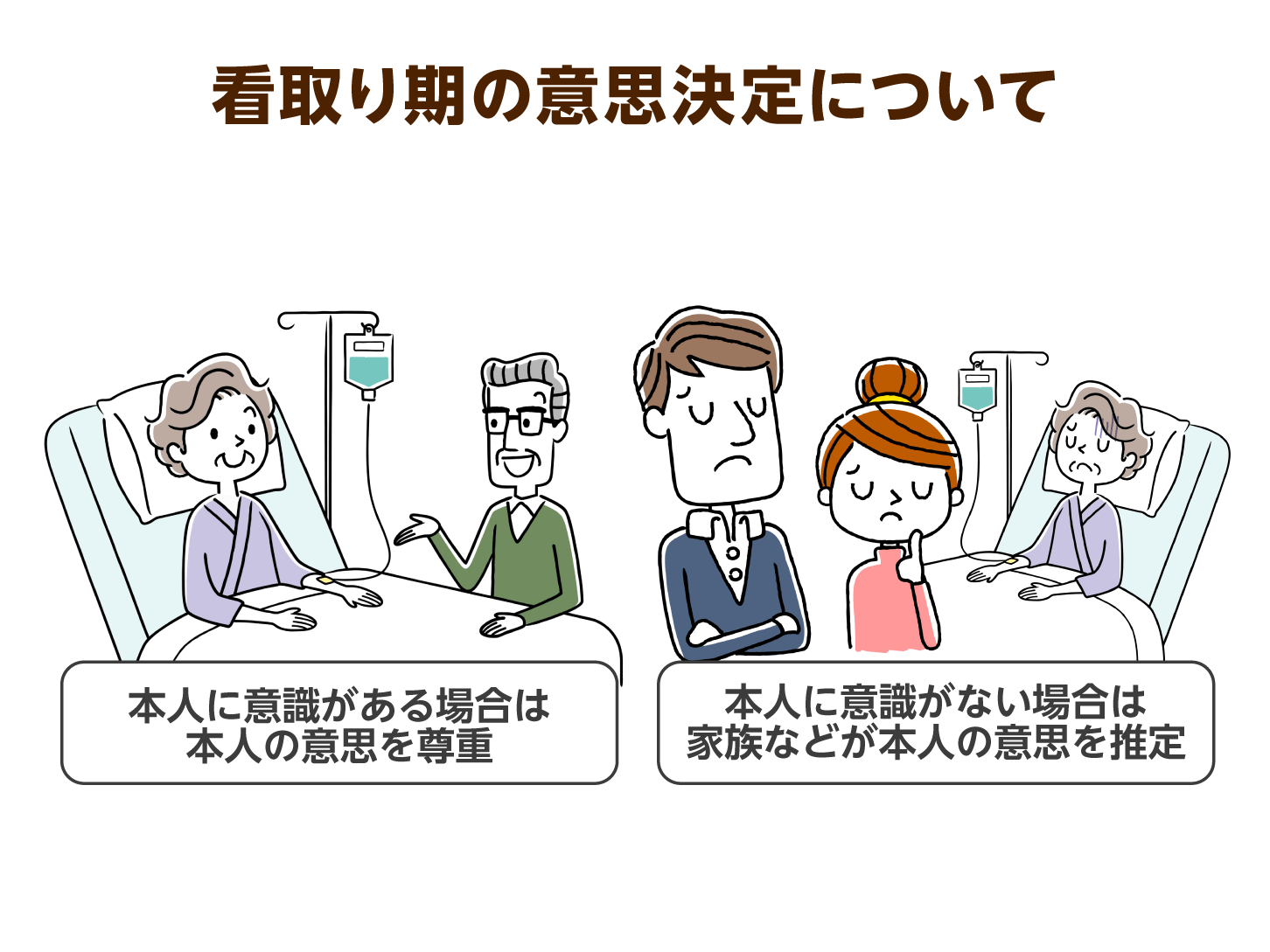

看取り期において本人の意思がない場合は家族などが決定する

2021年4月の介護報酬改定では、看取り期の場合の本人の意思を尊重したケアの充実として、入居系サービスについては『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』などの内容に沿った取り組みを行うことが明記されました。

この『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』とは、2007年に公表された『終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン』を、改訂し、2018年3月に策定されたものとなります。その内容は、人生の最終段階を迎えた本人と医療・介護従事者が最善の医療・ケアをつくり上げるプロセス(過程)を示したもの。ガイドラインでは、最も重要な原則として、以下のように説明されています。

「医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めること」

そして、ガイドラインでは本人の意思が確認できる場合と確認できない場合でわけてフローを説明しています。

本人の意思が確認できる場合

- 医師等の医療従事者から本人に適切な情報の提供と説明

- 本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合い

- 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更などによって、本人の意思が変化しうるため、適切な情報の提供と説明をし、本人が自らの意思をその都度伝えられるように支援

- 話し合った内容を記録

本人の意思が確認できない場合

- 家族など(親族や親しい友人など)が本人の意思を推定できる場合、その意思を尊重

- 家族などが本人の意思を推定できない場合、家族等と十分に話し合い、本人にとって最善の方針をとることを基本とする

- 家族などがいない場合や判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする

- 話し合った内容を記録

看取り期の決定はあくまで本人の意思が最優先

ガイドラインの中では意思決定する主体はあくまで「本人」であり、家族などではありません。本人の意思が確認できない場合や本人が意向を伝えていた場合に限り、本人の代理として家族が意向を伝えるとしています。したがって、本人の意思が確認できる場合や、意思表示ができるか否を検討しないまま家族などに判断を委ねることは適切ではありません。

また、上述したように、ガイドラインは、医療・ケアに至るまでの適正なプロセスを大切にしています。発言力のある一部の人の意見によって、医療・ケアの方針を決定するのではなく、本人に適切な情報を提供し、話し合いを繰り返しながら本人とチームとで合意形成しなければなりません。

介護医療院は、法令上「介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努めなければならない。(『介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第2条2項』)」とされています。

認知機能、身体機能の低下により本人の意思を確認することが難しい場合でも、本人の価値観や生活歴、性格、表情などの情報を少しでも多く収集、分析。そのうえで人の立場に立ち、何より専門職として必要な医療・ケアを提供していくことが求められるのではないかと考えられます。