認知症の要介護者がいる家族が、日頃から気をつけるべきリスクとは

こんにちは。法律事務所おかげさま 代表弁護士の外岡潤です。今日は「認知症の方とご家族の方が考えるべきリスク管理」についてお話しいたします。

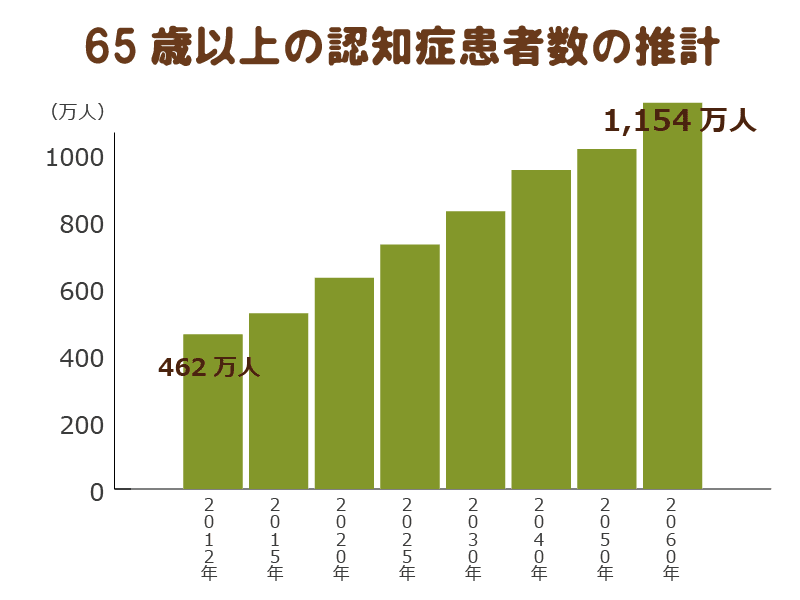

認知症は、加齢と共に出現率が増え、特に75歳から罹患の割合が雪だるま式に増加していくという傾向があります。80歳を超えると5人に1人が、85歳を超えるとおよそ2人に1人が認知症という統計もあるようです。寿命が延びた結果、誰もが認知症になる可能性がある時代、ということですね。

しかし「認知症になる」ということは、場合によっては次のような深刻なリスクを抱えることになるのです。

- リスク1.財産管理、相続対策ができなくなる

- 認知症になると現実にまず困ることになるのが、本人の財産の管理です。だんだん不審な言動が目立つようになり、気づいたときは「通帳も現金もまったく管理できていない」ということが発覚。慌てて親名義の通帳と判子を預かるというご家庭も多いことでしょう。

- 相続対策を一切できなくなることも、老後計画を大きく狂わせる要因となります。近時相続税の非課税限度額は大幅に下げられ、一方で年金は減り、医療・介護費は上昇の一途を辿る中、節税策を講じ少しでも引き継げる財産を残したいと思うのは当然のことです。

- ところが当のご本人が認知症になってしまうと、年間110万円の生前贈与も、配偶者への不動産割当ても、何もかもできないことになってしまうのです。

- リスク2.詐欺師、悪徳業者に財産を身ぐるみ剥がされる危険

- 自分に自信のある人ほど、先物取引や株の売買、怪しい投資話にころっと騙され何百万円も巻き上げられるといわれます。

- 家のポストには「不動産を売りませんか」等という怪しいチラシが山と放り込まれ、ひっきりなしに勧誘の電話がかかってくる環境…ただでさえそうなのですから、少しでも判断力が怪しくなれば、すかさず詐欺集団が狙いを付けてくることでしょう。

- せっかく倹約して貯めた「老後の資金」を巻き上げられ、施設にも移れず、必要な介護サービスも受けられないという事態に陥ったら、どうしますか。

- リスク3.家を出て徘徊、行方不明になる危険

- 数分間、家の近所を散歩する程度であれば微笑ましいのですが、体力のある人はすたすたとどこまでも歩いていってしまいます。

- 天候によっては、暑さで倒れたり風邪を引いてしまうことも。タクシーや電車に乗り、信じられないほど遠くまで移動する高齢者もしばしば見受けられます。行方不明となった認知症高齢者は、年間にしてゆうに1万人を超える数字になっています。

- リスク4.第三者に迷惑や損害を及ぼす危険

- たとえ行方不明になっても、無事でいてくれさえすれば家族としては救いなのですが、「人様」に怪我をさせてしまうと大変です。近頃、頻繁に報道される認知症者の運転による自動車事故。アクセルとブレーキの踏み間違いが典型ですが、中には高速道路を逆走したり、登校中の小学生の列に突っ込むといった悲惨な事件も起きています。

- 万が一そのような事故が起きてしまうと、その責任は法律上「監督者」が負います。本人は認知症なので刑事上も民事上も責任を負わないのですが、その代わりに身近な家族等が「責任無能力者の監督義務者」(民法第714条)として賠償義務を負うことになるのです。2016年3月に最高裁判決が下された認知症者鉄道事故訴訟は、皆様も記憶に新しいのではないでしょうか。

- 人の身体・生命に危害を及ぼさずとも、お店で万引きをしたり通行人に抱きつくなど痴漢まがいのことをしたり、公共の場で放尿するといった思わぬ事態を招くこともあるかもしれません。

- 家にいても、一人暮らしではゴミを溜めて臭いで近所に迷惑をかけたり、ガス漏れを放置して爆発、失火という危険も考えられ、家族としては気を抜けません。

認知症になるとこれだけのデメリットや危険があります。そこで周囲の家族としては、「まさか、あんなにしっかりしていたお父さんが認知症になるなんて…」と肩を落とす前に、最低限次の対策を講じておくと良いでしょう。

認知症患者に講じておきたい対策

財産の範囲を調べ、生前の使い方計画を立て、遺言をつくる

そもそも親名義の財産が、どこに何がいくらあるかも分からず、死後になって調べるのに大変苦労したという話はよく耳にします。長年生きていれば、金融機関の口座も複数あり、生命保険や有価証券、信託など何かと複雑になっていることでしょう。親がしっかり受け答えできているうちに、本人にまとめてもらうか、それができなければ家族が聞き出し、財産(もちろん借金の方も)について調査しておくと安心です。

次に、明らかになった財産をもとに、大まかな老後計画を立てます。施設に入りたいと思うか、嫌であっても、自宅にいつまでも居られるとは限らない。どんなときに施設に移ってもやむを得ないと考えるか。

治療を施しても回復の見込みがない場合、延命治療を希望するか…元気なうちに、いきなりご臨終までの完璧な計画を立てることは不可能ですし、将来的に変更となる可能性もあるとは思いますが、認知症は本当にいつ訪れるか分からず、いざなってしまうと聞き出せなくなってしまいます。多くの場合において、早すぎるということはないと思ってよいでしょう。

そしてできれば、自分の死後、財産をどのように分配するかもはっきり決めておいて欲しいところです。これについてはいわゆる「遺言」を作成する、あるいは生前贈与ということになりますが、また次号でお伝えします。