こんにちは、フリーライターの奥村シンゴと申します。

介護と仕事の両立は大変だとよく言われますし、介護離職をする方が増えていることもよく知られるようになりました。

私自身も、祖母の在宅介護をするために仕事を続けられなかったことがあります。

介護と仕事を両立するのは、介護保険サービスを利用しても難しい場合があります。

今回は、介護者が仕事を続けることの難しさと、両立をしていきたい方へのアドバイスについてお話しします。

これから在宅介護を検討する方、介護をしていて仕事を続けていきたい方は、ひとつの参考にしてみてください。

介護をしながら働くことの難しさ

協力者の方がいるかどうかで状況は変わりますが、在宅介護を続けながら仕事をすることは容易ではありません。

厚生労働省出所大和総研がまとめた「平成28年介護離職の現状と課題」によると、介護離職は2007年~2017年までの10年間で、4.5万人から9万人と2倍に増えており、正規雇用の離職者が後を絶ちません。

介護中の正社員が抱えている具体的な不安についての内容は、「自分の仕事を代わってくれる人がいない」が42.5%で一番多かったようです。

また、「介護休業制度等の両立支援制度は収入が減る」が30.4%、「介護休業制度等の両立支援制度がない」が21.4%、「労働時間が長いこと」が19.5%となっています。

介護をしながら仕事をしている方が抱えている不安は、人によっても違うのです。

介護により正社員を続けられなかった6年前

私自身も、在宅介護をしながら仕事を続けることが難しくなった一人です。

6年前、祖母が認知症初期の状態になったときの話をします。

私は東証一部のテレビ局・CATVなどの放送商材や、固定電話・携帯電話などの通信商材を扱うコールセンターで営業や顧客対応の仕事をしていました。

祖母に介護が必要だということになったとき、私には兄弟がいましたが、弟と妹は結婚して家庭をもっていたので介護に協力してもらうことは難しい状況でした。

私の母も、同じ時期に脳梗塞で倒れました。

しばらくして回復しましたが、母は以前から大腸がんや咽頭がんなど大きな病を何度も患っていて無理ができない状態。そして、祖母との相性もいまいちでした。

このような状況だったため選択肢は、私が在宅介護をするか、祖母に施設へ入所してもらうか。

周囲の友達からは「あんたの人生があるし、施設入所しかないでしょ」と言われました。

たしかに当時は、私が在宅介護をすることを考えたとき、仕事を辞めてから再就職するまでのブランク期間がどれぐらいの長さになるのか予想がつかない状態でした。

そのため、当然ながら私自身も、在宅介護をすることに不安や葛藤を抱いていました。

しかし、私は母親のように育ててくれた祖母を「介護したい」という思いで、在宅介護をスタートしました。

介護保険サービスを利用しても働ける時間は足りない?

このように「介護をしながら働くのは難しい」…と言っていると、「介護保険サービスを利用しながら働くことはできないの?」と言う方がいるかもしれませんね。

そこで、祖母が介護保険サービスを利用していたときに、私がどれくらいの時間を介護にあてていたのか説明します。

要介護2だった、祖母の介護サービス利用状況は以下の通りです。

- 週2回のデイサービス(朝9時~夕方まで)

- 週2回のヘルパー(30分)

- 月1回のショートステイ(2泊3日)

すなわち、私は上記の時間を除く月2泊3日のショートステイを利用しているとき以外は、夜間いつも1人で介護を行っていました。

そして昼間も、デイサービスとヘルパーさんが来てくれるときを除くと、週5回は1人で祖母を看ていました。

デイサービスがある日でも、祖母を送り出して2~3時間くらいは昼寝する時間がありますが、祖母が帰ってくるまでに食事や日用品(おむつなど)の買い物をすませたり、掃除をしたり…。

介護をしているときにはできない、それでもやらないといけないことはたくさんあります。

今思い返してみると、祖母が不在だった時間は確かにあったので、在宅ワークやパートタイマーなどの仕事をする時間がまったくないわけではありませんでした。

ただ、介護が大変だったために、その時間に仕事をするだけの精神・肉体的な余力がなかったのです。

要介護度が上がって利用する介護サービスが増えた

私が再び仕事を始めるきっかけになる出来事がありました。

祖母の要介護度が上がり、介護保険を使って利用できるサービスが増えたのです。

在宅介護を始めて3年が経ったある日、祖母は自宅で転倒したことにより2週間ほど入院しました。

その期間はリハビリにも通えなかったので、身体を動かさなくなり、人と話すことも激減したせいか、ADL(日常生活動作)が急激に低下。

そのせいか、祖母の要介護度は2から4まで上がりました。

そこで介護3年目から6年目までは、介護サービスを利用できる時間が増えたので、限度上限額内で目一杯利用しました。

具体的なスケジュールは以下の通り。

- 月曜:デイサービス

- 火曜:午前中1時間の訪問看護

- 水曜:デイサービス

- 木曜、金曜:ショートステイかお泊まりデイ

- 土曜:ショートステイかお泊まりデイを夕方まで(帰宅日)

- 日曜:終日在宅

- 母親介護参加日:火曜泊まり、水曜のデイサービスに行く直前、日曜の日中

このように要介護度が上がってからも週4日は在宅介護をしていましたが、利用できるサービスが増えたため、少し時間に余裕ができるようになりました。

在宅ワークで仕事と介護を両立できるようになった

祖母の介護サービスの利用が増えた頃に、交際をしている彼女が「ライターやってみたら?あんたぐらいいの年齢で、親以外の介護をしてる人は多くないでしょ」とアドバイスしてくれました。

私も当時、自分の経験が「若い介護者や、中年介護者の方々に何か役に立つことができれば…」と思っていました。

そこで、在宅介護をしながらできる在宅ワークとして、執筆をスタートしたのです。

今ではみんなの介護やデイリースポーツさんで定期的に書かせてもらったり、介護雑誌で有名な会社での連載も決まったりしています。

在宅ワークを検討してみるのも手段のひとつ

介護と両立しながら働けるような対策を、国や政府も考えているとは思いますが、実際にはまだまだ不十分です。

とはいえ、働かないわけにはいかないですよね。

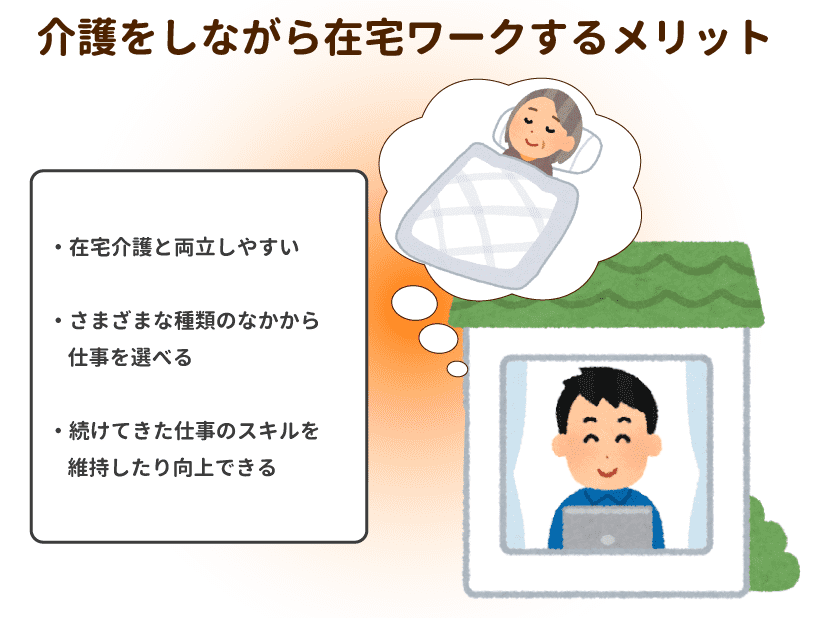

私が介護をしている方におすすめしたい仕事は在宅ワークです。

アンケート、データ入力、記事作成、webサイト制作、翻訳などさまざまな仕事がありますし、介護の合間に仕事ができますので、在宅介護を終えたときにはスキルの維持や向上につながります。

今の自分ができること、やりたいことを一日でも早くみつけるようにしましょう。

私自身も、文章スキルを磨きつつ在宅介護の本を出版したり、若い介護者向けの相談窓口を開設したり、講演などを行ったり…とやりたいことはまだまだあります。

人生は介護だけではありません。

これからの未来を見据えて、できることから1つずつ、ともに頑張っていきましょう。