ベッドから車椅子に移動するときなど、腰がだるい、痛い、つらいと悩んでいませんか?

厚生労働省の『職場における腰痛予防対策指針』によると、腰に負担をかけてもいい重量は、成人男性は体重のおおむね40%以下、成人女性は体重の約24%以下とされています。

例えば、体重50㎏の女性であれば12㎏、60kgの女性であれば14.4kg以上の負担は避けたほうが良いということです。

これ以上の負担をかけ続ければ、腰痛のリスクが高まります。しかし、介護をしていると要介護者の体を直接支えるなどの場面がいくつもあるでしょう。

そんなときは、介護用リフトなど福祉機器を活用することで腰への負担を軽減できます。

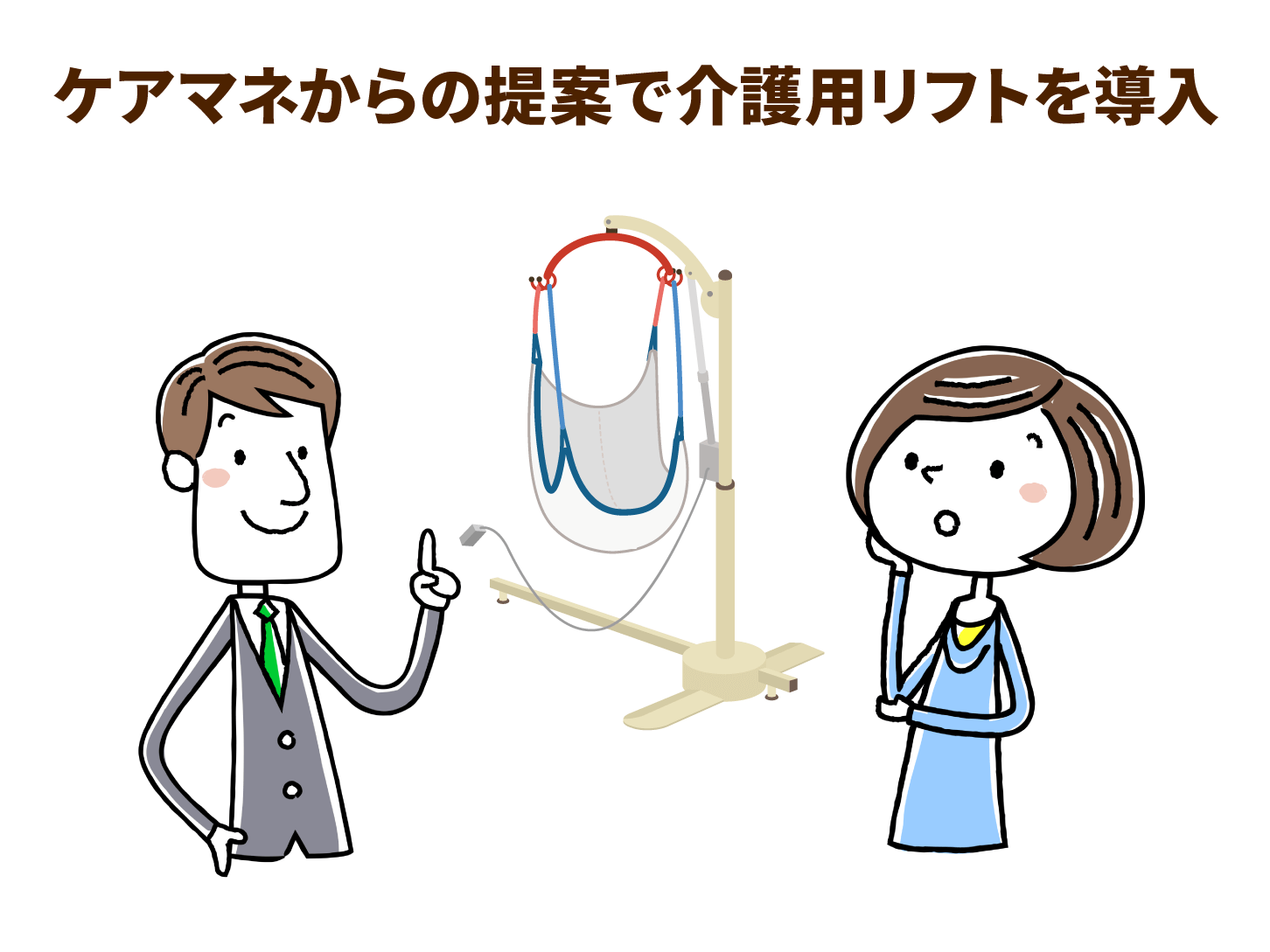

介護用リフトとは、ベッドから車いすへ移乗する際など、要介護者の体を持ち上げて移動させるリフトのことです。

今回は、これまで祖父や母を介護し、現在は認知症の父を介護中であるシルバーアクセサリー制作・木村ひとみさんに、介護用リフトを導入したお話を伺いしました。

介護用リフトを導入するきっかけ

中川:これまで在宅介護の経験はありますか?

木村:介護にまつわる最初の記憶は、私が子どもの頃に母が寝たきりの祖父を3年間ほど介護していました。当時はハンドル式の介護ベッドだったので、ぐるぐる回して、油が切れたりすると必死で回してました。

今みたいにヘルパーさんがついたり、介護サービスがある時代じゃなかったので、中学生の私と高校生の兄、両親、そして近くに住んでいた叔父夫婦が交代で手伝いに来てくれていました。

また、10年ほど前から父に認知症の症状が出るようになりました。本人は自分が正常だと言い張っていますが…。

先に介護保険を申請した母の担当のケアマネさんが父の様子を見て、「それなりのことを考えた方がいいんじゃないですか?」と言ってくださり、2017年頃に申請するという流れになりました。

中川:介護用リフトを導入しようと考えたのはなぜですか?

木村:父が徘徊していた頃は、パタッと転がるのではなく、膝に力が入らなくなってしゃがみこむような転び方を何度も繰り返していました。

あるときは、ご近所の人に「おじいさんこけて、道で寝てはるで」と教えてもらい、自宅前の道の真ん中で転んでいる父を助けに行って起こしたこともあります。

転倒を繰り返していたことに体調不良も重なり、だんだん体が動かなくなり寝たきりになってしまいました。

完全に寝たきりになると背が高い父を一人では抱えられないので、そのたびに周囲の男性を呼ぶ必要がありました。

腰は痛くなるし、呼び出しで対応し続けるわけにはいかないと思いケアマネさんに相談したところ、介護用リフトを使いましょうという提案があり、2019年11月から試してみることになりました。

導入前は家族総出で介護する必要があった

中川:介護用リフトの選定はどのように行ったのでしょうか?

木村:実物を見に行ったりはせず、ケアマネさんに勧められたものを導入しました。

カタログを見ただけでは大きさがイメージできず、ベッドに備え付けてあるからすごく大きくなるんじゃないのか、といろいろ想像をしました。

ですが、ケアマネさんからこの寸法だったら大丈夫、ダメだったらまた交換できるからということだったので決めました。

中川:介護用リフトを導入して、腰の痛みは楽になったのでしょうか?

木村:導入するまでは腰に重苦しい感じで、かなり痛かったのですが、介護用リフトを導入して、腰の痛みはなくなりました。

2017年に亡くなった母を介護していたときは、母に意思があったのでその辺の物をつかまりながらトイレなどに行っていました。

ただ、ぐっと抱えて腰を支えながら起き上がらせる必要があったので、やっぱり腰に負担がかかっていました。

中川:また、介護用リフトを導入したことについて、家族の反応はいかがでしょうか?

木村:介護用リフトがないときは、夫はもちろんですけど、お婿さんたちなどを呼んで総動員でした。

お婿さんたちは30代なので、腰が痛むというよりは、呼ばれることが減って良かったっていう感じですね。しょっちゅう呼び出していたので、いい迷惑だったと思います。

4歳の子どもができるほど操作が簡単

中川:導入時、介護用リフトを使うことを嫌がったなど苦労した点はありましたでしょうか?

木村:最初から嫌がらず、結構すんなりと受け入れてくれました。父は嫌なことがあると、体を硬くして拒否したり顔を歪めたりしますが、リフトにはそういうこともなくスムーズでした。

父はご機嫌なときは「ありがとう」と拝むんですよ。介護用リフトに乗っている最中に、拝むような動作をしているときもあったので、まんざらでもないと感じました。

中川:木村家の場合は、介護用リフトの導入後、操作が難しいなど、家族からの不安な声はありましたでしょうか?

木村:操作が難しいとか、家族で共有する難しさはまったくなかったです。

4歳のひ孫がいるのですが、孫が保育園から帰ってくる時間と父がデイサービスから帰ってくる時間が同じぐらいなんですね。

保育園から帰ってきてデイサービスの車が家の前に置いてあると、彼は走ってきて一緒にリフトを操作してくれるんですよ。

もちろん母親である娘が隣についてくれていますが、普段だったら片手でボタンを操作しながら、シートが揺れにくいように支えなくてはならないんですよね。

ボタンのスイッチの方は娘と孫にお願いしたら、私は「はい上げて、下ろして」というように指示をしながら、揺れないように両手で父を支えながらベッドへ移動させればいいので楽になります。

ひ孫が「ジッとしてないとあかんでー」と声かけをすると、父もひ孫の声かけに反応しているので、それもいいかなと思います。

車椅子からベッドに移るときは、背中に板状の芯が入っているシートを父の背中からぐっと入れ込みます。そのシートはY字型で足のところで二つに分かれているので、太ももの間に入れこんで足を固定します。

大変なことがあるとしたら、シートをお尻のところにぎゅっと持っていかなくちゃいけない点ですね。ただ、抱きかかえることを考えたら、腰も痛くならないし、介護がとても楽になりました。

介護用リフトを導入することで、腰に負担のかかる「持ち上げ」「抱え上げ」「引きずり」などの動作が減少し、介護する側とされる側、両方の体への負担を減らすことができます。

レンタル料はリフトのタイプによっても異なりますが、月額約2万円程度。要介護2~5であれば、介護保険が適用され月額約2,000円でレンタルできます。

導入を検討しはじめたら、まずはケアマネージャーさんに相談しましょう。さまざまな種類があるので、選定に迷ったら、福祉用具専門相談員、理学療法士、作業療法士にも相談してみてはいかがでしょうか。

在宅介護でお困りの方のお役に立つことができれば、うれしく思います。

次回は、木村さんが同時介護をしながら、夫を自宅で看取った緩和ケアの体験をご紹介いたします。